Hace unos días, el editor de esta revista me contó que le había interesado un pasaje que escribí para el sitio A sala llena a propósito del festival de cine de Sheffield. Eran un par de líneas que él resumía así: “Hablabas sobre la influencia de la política en las películas y cómo muchas no eran más que vehículos o megáfonos de las ideas o causas de los directores. Y que eso les quitaba libertad. Y que una película tiene que ser auténtica, más allá de la ideología, y que eso la hace libre”. El editor me preguntaba si quería publicar en Seúl una nota alrededor de esa idea. Hablando con Flavia, mi mujer, llegué a la conclusión de que la propuesta me ponía en un aprieto. Yo podía repetirla, darle algunas vueltas, pero no iba a poder desarrollarla, porque me resulta muy difícil pensar según las ideas de otro (aunque se parezcan circunstancialmente a las mías). Escribir a partir de ideas previas me resulta prácticamente imposible y me encontraba en una situación bastante parecida a la que describía el editor en relación a los cineastas: la de escribir una nota-vehículo o una nota-megáfono. Y, por lo tanto, no había forma de que resultara auténtica. Me vino a la memoria la famosa anécdota del periodista a quien el jefe de redacción pone a prueba y le pide que escriba una nota sobre Dios. El periodista le pregunta si a favor o en contra. El cuento siempre me hizo gracia, pero mi nota estaba muerta antes de nacer.

Sin embargo, a los pocos días revivió de un modo curioso, porque sentí el impulso de escribir una nota-vehículo o megáfono, motivada específicamente por la bronca. Todo empezó así. El día en que Clint Eastwood cumplió 91 años, un crítico de cine llamado Diego Lerer tuiteó lo siguiente: “Una generación de colegas críticos me hizo creer que les gustaba Clint Eastwood por su talento como narrador clásico y no tanto por algunas de sus más discutibles ideas políticas. Pero al final parece que no era tan así…” Me sentí aludido, no porque sea adivino ni tampoco (tan) paranoico, sino porque sabía que existe en el pequeño mundo del cine una especie de rumor (no sé cómo llamarlo) por el cual quienes hicimos la revista El Amante en los años ’90 éramos o somos “la crítica de derecha” o “la cinefilia de derecha”. La presunción se confirmó días más tarde cuando otro crítico, Roger Koza, dedicó el editorial del programa de radio La oreja de Bresson a hablar de “La derecha cinéfila”. Empezó respaldando el tuit de Lerer y confirmó aquel rumor con una lista de nombres que incluían el mío. Dijo, entre otras cosas, que “el núcleo fuerte de El Amante estaba compuesto por gente de derechas”. Me hizo gracia que usara el término “derechas”, en plural, como los españoles. Lo demás me resultó nauseabundo.

Me considero una persona derecha, pero no de derecha. No soy parte de una organización política y adhiero a distintas posiciones según de qué tema se trate.

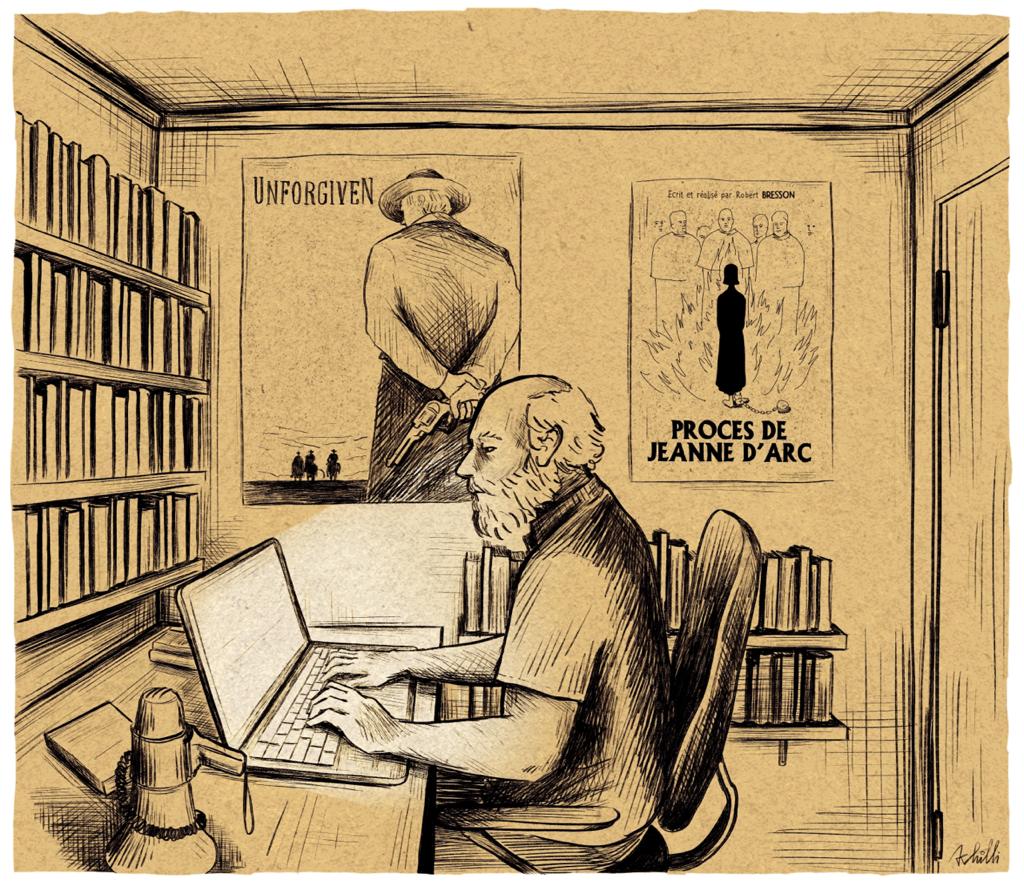

Me considero una persona derecha, pero no de derecha (y menos de derechas). No soy parte de una organización política y adhiero a distintas posiciones según de qué tema se trate. No quiero hablar por los demás, pero me parece que a los otros integrantes de la lista les pasa lo mismo. Admito que alguien pueda pensar que lo soy pero, de ahí a suponer alegremente que en 1992, hace treinta años, pusimos Los imperdonables de Eastwood en la tapa de El Amante (todavía me enorgullezco de que nos anticipáramos a las otras revistas de cine del mundo) porque teníamos una agenda editorial que coincidía con sus supuestas ideas políticas es lisa y llanamente un disparate insidioso e impropio de personas derechas. Nunca admiramos a Eastwood por ser republicano, como no admiramos a Godard por ser maoísta. Para probarlo están nuestros textos. Si quieren saber por qué admiraba y admiro a Eastwood, vayan y léanlos. Ah, y también explíquenme dónde se nota lo republicano en Los imperdonables. De paso, nunca dije que Eastwood fuese un “narrador clásico”, dos palabras más bien extrañas a mi léxico crítico. Pero según esta gente, ya hace treinta años que vengo siendo un crítico-megáfono, que es justamente lo que desde hace treinta años trato de evitar.

Alguien preguntará por qué me enoja que digan que soy de derecha, si no tiene nada de malo. Eso dijo Koza en la radio. Estoy de acuerdo en que es ser de derecha es tan bueno o tan malo como ser de izquierda, siempre que uno acepte serlo. De lo contrario, el atribuirle a otro filiaciones políticas que no reconoce profesar y, para colmo, adjudicarle retrospectivamente a esas ideas el sentido de su trabajo, se convierte en un acto de delación. La palabra puede parecer fuerte, pero la cacería de brujas, en un sentido estricto o simbólico, tiene una historia que un crítico de cine no debería ignorar. Señalar con el dedo tiene consecuencias. Decir que alguien era de derecha en la Unión Soviética era malísimo y peligroso para el señalado. Lo mismo ocurre en Cuba. Del mismo modo, era malísimo que a uno lo consideraran comunista en tiempos del macartismo. O, sin ir muy lejos, en los tiempos de la Triple A en la Argentina. Es evidente que hoy nadie va a perder la vida porque le digan una cosa u otra. Pero también es evidente que ser de derecha no es bien visto en los medios culturales y andar por ahí con el cartel colgado puede tener consecuencias sociales y laborales si uno forma parte de ese mundo. Pregúntenle, por ejemplo, a Alfredo Casero.

Es evidente que ser de derecha no es bien visto en los medios culturales y andar por ahí con el cartel colgado puede tener consecuencias sociales y laborales.

Pero Koza dijo algo más al respecto. Dijo que quienes hicimos El Amante, quienes integramos “la derecha cinéfila”, éramos de derecha acaso sin saberlo, porque la ideología constituye a los individuos como “un fuera de campo del yo”. Y agregó, además, que uno debería tratar de entender quién es. Y aquí es donde la discusión se pone más interesante, aunque no hace más que aumentar el volumen del megáfono de la indignación. Porque ¿qué querían los interrogadores del estalinismo? Como tan bien lo mostró Arthur Koestler, querían que los acusados se aclararan a sí mismos cuál era la verdadera naturaleza de su pensamiento. Y que, a partir de allí, confesaran y se arrepintieran, especialmente de algo que no eran (trotskistas o espías japoneses, por ejemplo). “¿Qué tiene de malo que seas de derecha, Quintín, si esa es tu ideología?”, podría haber dicho el denunciador. “Y si no podés arrepentirte, al menos confesalo”. Pero alguien que se cobija bajo el nombre de Bresson debería recordar El proceso de Juana de Arco. Allí, los inquisidores le piden a Juana que confiese que las voces que escuchó no eran las de los santos que Dios le enviaba como mensajeros sino la del Diablo que la tentaba. “Quintín, no sos libre de decidir, hablás por el megáfono de tu ideología”, dice el inquisidor. Porque el Diablo es en este caso “la derecha” y es hipócrita pretender que, en este contexto, ser de derecha no sea descalificatorio. No era una expresión neutral llamar a alguien comunista en Hollywood. La idea era que la palabra se usara lo más posible y que se dieran los nombres de los infames. No hay mucha diferencia entre el espantajo rojo y el espantajo reaccionario. Cuando el Comité de Actividades Antiamericanas interrogaba a los testigos quería, ante todo, que dieran nombres. Naming Names es el título de un libro clásico de Victor Navasky sobre las listas negras de Hollywood y así se le dice hasta hoy a la práctica de delatar.

No es una idea feliz hacer listas, incriminar a la gente bajo la excusa de que no tiene nada de malo ser lo que otro dice que uno es. Aceptar ese pensamiento bajo lleva, por ejemplo, a recopilar nombres e investigar a quienes integran una supuesta “reacción”, tarea a la que se dedicó un grupo de periodistas argentinos en estos meses y que provocó la reacción adversa de mucha gente, incluyendo la de varios que pensaban parecido en política a los autores del escrache. Es que no hay que ser de un determinado partido para saber que señalar y delatar son cosas que no se hacen, que no debieran hacerse. Pero no les guardo rencor. Estoy dispuesto a que me pidan disculpas. Prometo entonces guardar el megáfono y volver a ser libre o, al menos, a creer que lo soy y recuperar el placer de contradecirme, de que una crítica se desvíe de su camino original, de que se me vaya de las manos. Pero me cuesta mucho hacerlo bajo fuego.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.