|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

En el último siglo, Argentina pasó de ser una tierra de oportunidad para inmigrantes sedientos de progreso a convertirse en una sociedad donde la ambición material despierta sospechas. La decadencia del espíritu emprendedor no es solo un fenómeno económico: es una patología cultural. El presente ofrece una posibilidad inédita de revertir esa decadencia. ¿Seremos capaces de restaurar el apetito de ganancia y riesgo como motores legítimos de la vida colectiva?

Hay momentos de lucidez incómoda en los que uno se pregunta si todo lo que alguna vez creímos sobre la Argentina no era más que una ficción piadosa. Esa imagen de un país llamado a la grandeza, que alguna vez pareció rozar su destino manifiesto, pero que luego —sin que sepamos muy bien ni cómo ni por qué— se desvió hacia otra cosa.

Hace unos días, un empresario amigo deslizó una frase que no pude sacarme de la cabeza: “En los ’80, mi viejo vendía maquinaria agrícola; hoy mi hijo quiere ser influencer del Estado”. Detrás del tono irónico, la observación encerraba una verdad inquietante que condensaba un giro cultural: la admiración por quien arriesgaba para crecer fue suplantada por la validación de quien navega con destreza el sistema de reparto burocrático.

Vale la pena analizar este fenómeno con la frialdad de un diagnóstico. Lo que Argentina atraviesa no es sólo una crisis económica o política, sino una mutación más profunda: el repliegue progresivo pero devastador del animal capitalista argentino. Ese sujeto que alguna vez conquistó la Pampa Húmeda transformándola en el “granero del mundo” ha cedido protagonismo a una figura distinta, más dócil y menos ambiciosa: el cliente eterno del Estado.

La cultura de frontera

La Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX era un país que ofrecía una promesa sencilla pero contundente, la contenida en el preámbulo luminoso de nuestra Constitución: vengan, apuesten, trabajen, y lo que construyan será propio. Era un capitalismo en expansión, con sus oligarquías terratenientes, por supuesto, pero también con una movilidad social impensable en la Europa de donde vinieron buena parte de aquellos inmigrantes. Entre 1880 y 1914, llegaron más de cuatro millones de personas con una convicción profunda: acá sus hijos vivirían mejor que ellos, acá el esfuerzo tendría sentido, acá podrían construir un patrimonio. Acá podrían ser alguien.

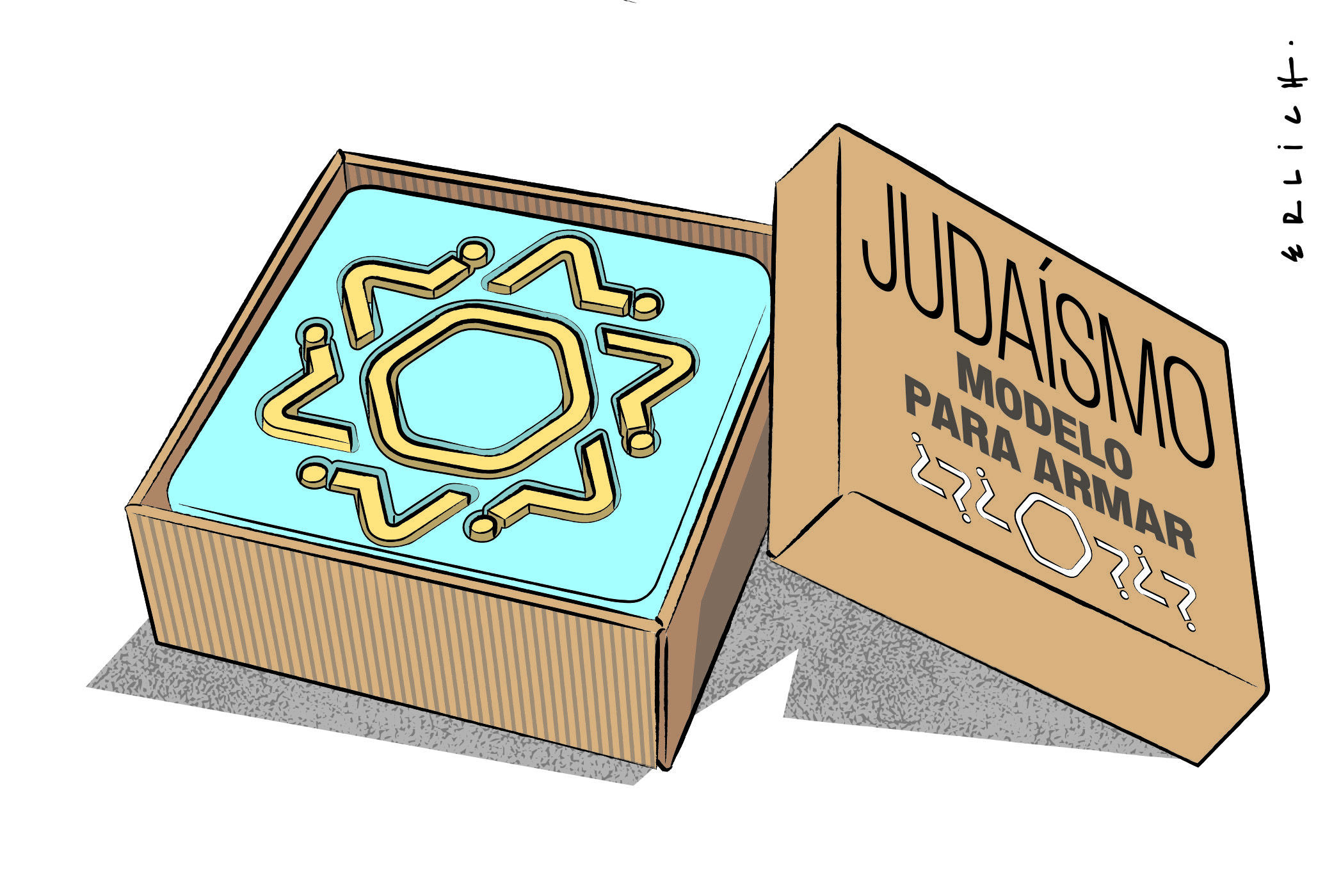

Esta cultura de frontera tenía algo de brutalidad, de primitivismo económico, pero también de vitalidad schumpeteriana. El inmigrante español que abría un almacén de ramos generales, el italiano que comenzaba con un pequeño taller mecánico y terminaba con una fábrica, el judío que empezaba como vendedor ambulante y terminaba con una cadena de tiendas. La Argentina era una máquina de transformar extranjeros desamparados en una clase media propietaria.

¿Qué tenían en común? Una ética protestante sin protestantismo, una disciplina férrea y, sobre todo, algo que se volvió pecaminoso en la Argentina contemporánea: un apetito voraz por mejorar materialmente. Mejorar y mostrarlo. El ascenso social estaba naturalizado, no era un acto de traición de clase sino la realización de un proyecto nacional.

El país que se construyó sobre la base del hambre de prosperidad desarrolló, con el tiempo, una alergia moral hacia la acumulación.

La decadencia de este ánimo fue gradual y paradójica. A medida que la Argentina se enriquecía, comenzó a generar anticuerpos contra la riqueza misma. Es una historia fascinante: el país que se construyó sobre la base del hambre de prosperidad desarrolló, con el tiempo, una alergia moral hacia la acumulación.

En los años ’30 empezamos a ver los primeros síntomas. La literatura de la época retrata con nitidez esa transformación: en Los siete locos, Arlt presenta a Erdosain como víctima de un sistema opresivo, mientras los empresarios aparecen como los verdaderos criminales. En Adán Buenosayres, Marechal construye una parodia en la que los “exitosos” son figuras huecas, meras caricaturas. En «El Aleph», Borges contrapone al mediocre pero socialmente consagrado Carlos Argentino Daneri con un narrador marginado, pero auténtico. La narrativa argentina había girado: el emprendedor dejaba de ser el héroe para convertirse en un villano del relato nacional.

El peronismo consolidó esta mutación. Perón no inventó la hostilidad hacia el empresariado, pero le dio un formato estatal. La retórica peronista original no era anticapitalista en sentido estricto; Perón no buscaba destruir al empresariado, sino domesticarlo. Pero dejó instalada una idea peligrosa: que la ganancia era una concesión, no el fruto natural del riesgo y el esfuerzo productivo. Esta concepción representaba la culminación de una tensión histórica entre dos modelos antagónicos: el espíritu emprendedor alberdiano y el espíritu extractivo heredado del virreinato español, donde la riqueza no se obtenía mediante el trabajo sino mediante privilegios otorgados por la Corona.

Perón no inventó la hostilidad hacia el empresariado, pero le dio un formato estatal. Su retórica no era anticapitalista; no buscaba destruir al empresariado, sino domesticarlo.

El golpe de 1955 no revirtió esta tendencia; la profundizó de manera inesperada. Los gobiernos desarrollistas de Frondizi e Illia intentaron restaurar la cultura de la iniciativa privada, pero lo hicieron desde una lógica estatista. El mensaje era contradictorio: “Queremos empresarios, pero controlados por nosotros”. La dictadura de Onganía, con su extraña combinación de conservadurismo social y desarrollismo económico, tampoco consiguió reanimar el espíritu emprendedor.

Para cuando llegamos a los años ’70, la cultura argentina ya había internalizado una idea fatal: el éxito económico era, en el mejor de los casos, sospechoso; en el peor, directamente inmoral. La noción de suma positiva había sido abandonada. La dictadura militar, que se autoproclamó defensora del capitalismo y el libre mercado, terminó produciendo el efecto contrario: su fracaso económico y moral desprestigió profundamente cualquier iniciativa de liberalización posterior. Luego, la hiperinflación de fines de los ’80 terminó de destruir cualquier planificación a largo plazo. La Argentina se convirtió en un país de especuladores defensivos, no de emprendedores ofensivos.

La fiebre del oro de los ’90

La década del ’90 representó un intento de modernización económica bajo un formato particular: un modelo de apertura e integración global acelerada. Las privatizaciones y la estabilidad monetaria crearon un nuevo escenario donde algunas empresas locales lograron adaptarse y crecer, mientras otras se asociaron con capitales extranjeros o se especializaron en sectores vinculados a concesiones estatales.

Aunque peculiar, durante este período se sintió un vibrar nuevo de ese espíritu emprendedor, descontrolado, desaforado, hambriento de oportunidades en un mercado que se abría al mundo después de décadas de encierro. Fue, además, un período de alta movilidad social, donde quienes lograron enriquecerse provenían de todas las clases sociales; lo único que se necesitaba era el olfato para detectar la oportunidad y la audacia para aprovecharla. El capitalismo menemista era visceral, pragmático, sin distinción de clases, con fronteras difusas entre lo público y lo privado, barroco y ostentoso, capaz de acoger tanto al empresario sofisticado como al improvisado más rudimentario.

Cuando este modelo entró en crisis en 2001, como consecuencia de una acumulación inusual de shocks externos y algunos errores de política doméstica, dejó tras de sí no sólo una crisis económica sino también una devastación cultural. El final traumático de la convertibilidad generó en muchos argentinos una profunda desconfianza hacia los mecanismos de mercado, reforzando la percepción de que el sistema económico operaba como un juego de suma cero donde las ganancias de unos representaban necesariamente pérdidas para otros.

Si bien la hostilidad hacia el emprendimiento se forjó durante décadas, el kirchnerismo la llevó a su expresión más polifónica a partir de 2003.

Si bien la hostilidad hacia el emprendimiento y la ganancia se forjó durante décadas –con los ’90 como una suerte de breve paréntesis–, el kirchnerismo la llevó a su expresión más polifónica a partir de 2003. Con una retórica que combinaba elementos del peronismo clásico, la izquierda nacional y el progresismo global, construyó una narrativa donde el empresario exitoso era, casi por definición, un enemigo del pueblo. La crisis de la Convertibilidad y el aparente fracaso de la política económica ortodoxa durante el giro “neoliberal” de los ’90 pasaron a funcionar como uno de los mitos fundacionales de esta nueva fórmula política. En ese esquema, Menem, Cavallo y el Fondo Monetario Internacional ocuparían el lugar de grandes villanos históricos, símbolos de una etapa que debía ser superada.

La matriz cultural kirchnerista operó en varios niveles. En el plano económico, consolidó la idea del Estado como gran asignador de recursos y árbitro de todos los conflictos. En el plano social, aumentó de manera exponencial los programas asistenciales, pero con una particularidad: a diferencia de otros programas sociales en América Latina, los desvinculó de condicionalidades asociadas directamente a la inserción laboral, capacitación para el empleo o desarrollo de actividades productivas. En el plano simbólico, construyó un relato donde la riqueza privada era inherentemente sospechosa, mientras que el poder estatal se presentaba como la garantía de justicia social.

El kirchnerismo logró algo extraordinario: invirtió la valoración social del esfuerzo y el mérito. El exitoso dejó de ser un modelo para convertirse en un culpable.

La multiplicación de planes sociales, jubilaciones sin aportes, empleo público improductivo y pensiones de invalidez fraudulentas no fue sólo una política de clientelismo electoral. Fue también una operación cultural: la instalación definitiva de la idea de que vivir del Estado no sólo era aceptable sino éticamente preferible a intentar progresar por cuenta propia.

El kirchnerismo logró algo extraordinario: invirtió completamente la valoración social del esfuerzo y el mérito. Lo que alguna vez había sido virtud –trabajar con empeño, ahorrar, invertir, arriesgar– se convirtió en un rasgo casi antisocial. El exitoso dejó de ser un modelo para convertirse en un culpable.

Esa arquitectura cultural no sólo modeló actitudes y valores; también permeó el diseño mismo de la política económica e impositiva. La desconfianza hacia el lucro y la exaltación del gasto público como único motor legítimo del bienestar derivaron en un esquema fiscal profundamente distorsivo: elevada presión tributaria sobre el sector formal, desincentivos a la inversión, déficits persistentes, inflación crónica y un estancamiento casi absoluto del empleo formal privado desde 2011.

Dos intentos de resurrección

Cuando Mauricio Macri llegó al poder en 2015, lo hizo con un diagnóstico claro: la Argentina necesitaba recuperar la cultura del trabajo y la iniciativa empresaria. Su propuesta era una versión actualizada de aquella antigua promesa de frontera. Pero Macri enfrentó un problema fundamental: quería restaurar una cultura emprendedora en un país donde los emprendedores se habían vuelto casi una especie en extinción. Su concepción era, además, restrictiva: confundió emprendimiento con management, riesgo con administración prolija.

Condicionado además por la vocación estatista de un segmento importante de la coalición que lo llevó al poder, el macrismo intentó promover una versión edulcorada del espíritu capitalista: el CEO como héroe, la eficiencia como valor supremo. Su visión reflejaba un capitalismo depurado, metódico, con credenciales académicas de Harvard Business School y planillas de Excel; un impulso empresarial aséptico, pulcro, alejado de la informalidad y del estilo carnal y vertiginoso que había caracterizado al menemismo. Pero descuidó algo esencial: el verdadero espíritu capitalista no es burocrático ni previsible, sino salvaje, disruptivo, a veces caótico.

Milei representa un fenómeno distinto y singular: la irrupción de un discurso anarcocapitalista en un país donde el capitalismo real agoniza desde hace décadas.

A su vez, Javier Milei representa un fenómeno distinto y singular: la irrupción de un discurso anarcocapitalista en un país donde el capitalismo real agoniza desde hace décadas. A diferencia del pragmatismo oportunista y ecléctico del menemismo, que operaba sin grandes anclajes doctrinarios y entrelazaba negocios públicos y privados sin mayores reparos, el capitalismo de Milei se sustenta en un corpus ideológico rígido y casi religioso, con seguidores jóvenes que veneran al líder del movimiento como a un rock star. Y mientras el modelo macrista aspiraba a un capitalismo corporativo y ordenado, Milei propone un retorno al espíritu empresarial más primigenio y desregulado.

Lo interesante del fenómeno Milei, en este sentido, es que ha vuelto a poner en el centro del debate la cuestión de la riqueza y la libertad económica. Y lo ha hecho desde un ángulo provocador, casi herético en términos de la cultura argentina dominante. Milei no propone simplemente políticas promercado; propone una revolución cultural que invierta los valores dominantes en la Argentina. Donde el kirchnerismo veía virtud en la dependencia estatal, Milei ve degradación. Donde el progresismo ve justicia en la redistribución forzosa, Milei ve robo institucionalizado.

Esta revolución, aún en estado embrionario y cargada de tensiones, podría ser la última oportunidad para reactivar el espíritu de progreso que alguna vez definió a la sociedad argentina.

En busca del ethos perdido

El mundo de hoy, convulsionado por la competencia entre Estados Unidos y China y atravesado por tensiones energéticas, alimentarias y geopolíticas, ofrece una oportunidad inesperada para países como la Argentina. Lo que el sistema internacional demanda —petróleo y gas, uranio, litio para baterías, hidrógeno verde, proteínas, estabilidad relativa— es justamente lo que nuestra región está en condiciones de ofrecer. Incluso el capital humano argentino, formado en un sistema educativo que aún conserva segmentos de excelencia, representa una ventaja competitiva en un mercado global de talento.

Pero los recursos solos no alcanzan. Para convertir esa oportunidad en desarrollo sostenido, hace falta algo que hemos ido perdiendo: una cultura del trabajo, del riesgo y de la innovación. Esta reinvención requiere el compromiso de múltiples actores: una escuela pública que incorpore en sus programas la valoración positiva de la iniciativa privada, universidades estatales que estrechen sus vínculos con el mundo productivo, medios de comunicación que construyan narrativas menos hostiles al éxito económico, y un empresariado que abandone la mentalidad defensiva y rentista para asumir un nuevo protagonismo público.

Existen ya algunos brotes verdes: el ecosistema tecnológico que generó unicornios como Mercado Libre o Globant, las universidades privadas como la UTDT o la UdeSA que atraen estudiantes de la región y el mundo, la diáspora profesional que ocupa lugares clave en empresas internacionales. Pero son todavía excepciones. La cultura dominante sigue marcada por la desconfianza hacia el éxito material, como si prosperar fuera una forma de traición.

El verdadero desafío argentino no es, por lo tanto, sólo económico: es cultural. Implica revertir décadas de deslegitimación del mérito y el esfuerzo. Supone convencer a una sociedad que ha aprendido a desconfiar del crecimiento de que la creación de riqueza no es un juego de suma cero, sino la única base sólida para una prosperidad compartida.

¿Es posible? No está claro. Pero lo que sí sabemos es que, si no rehabilitamos ese impulso creador que alguna vez nos definió, estamos condenados a administrar nuestra propia decadencia. Esa es, en el fondo, la encrucijada argentina: o volvemos a arriesgar, innovar y crecer, o aceptamos convertirnos —silenciosamente— en un museo de lo que alguna vez pudimos ser y no fuimos.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.