|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

El Gobierno anunció hace unos días que está planeando una ley de “igualdad ante la ley” que, entre otras cosas, incluiría la derogación del delito de femicidio. Desde 2012, el femicidio es un agravante del homicidio tipificado en el Código Penal. Este último delito (“el que matare a otro”) tiene prevista una pena de 8 a 25 años de prisión, pero la pena se convierte en perpetua en casos de femicidio, según la reforma aprobada por el Congreso, es decir, en aquellos casos en los que se mata “a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

El anuncio del ministro Cúneo Libarona y el vocero Adorni generó fuertes reacciones. En particular, surgió la preocupación de que la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más benigna (es decir, si se sanciona una ley más favorable a quien cometió un delito, se aplica esta nueva ley) conduciría a “dejar libres” a los actuales condenados por femicidio. Esta interpretación me parece extravagante y en los párrafos que siguen intentaré explicar por qué. Me concentraré en las consecuencias penales que generaría la eliminación del tipo penal de femicidio, tanto en general (a futuro) como en el caso particular de los ya condenados.

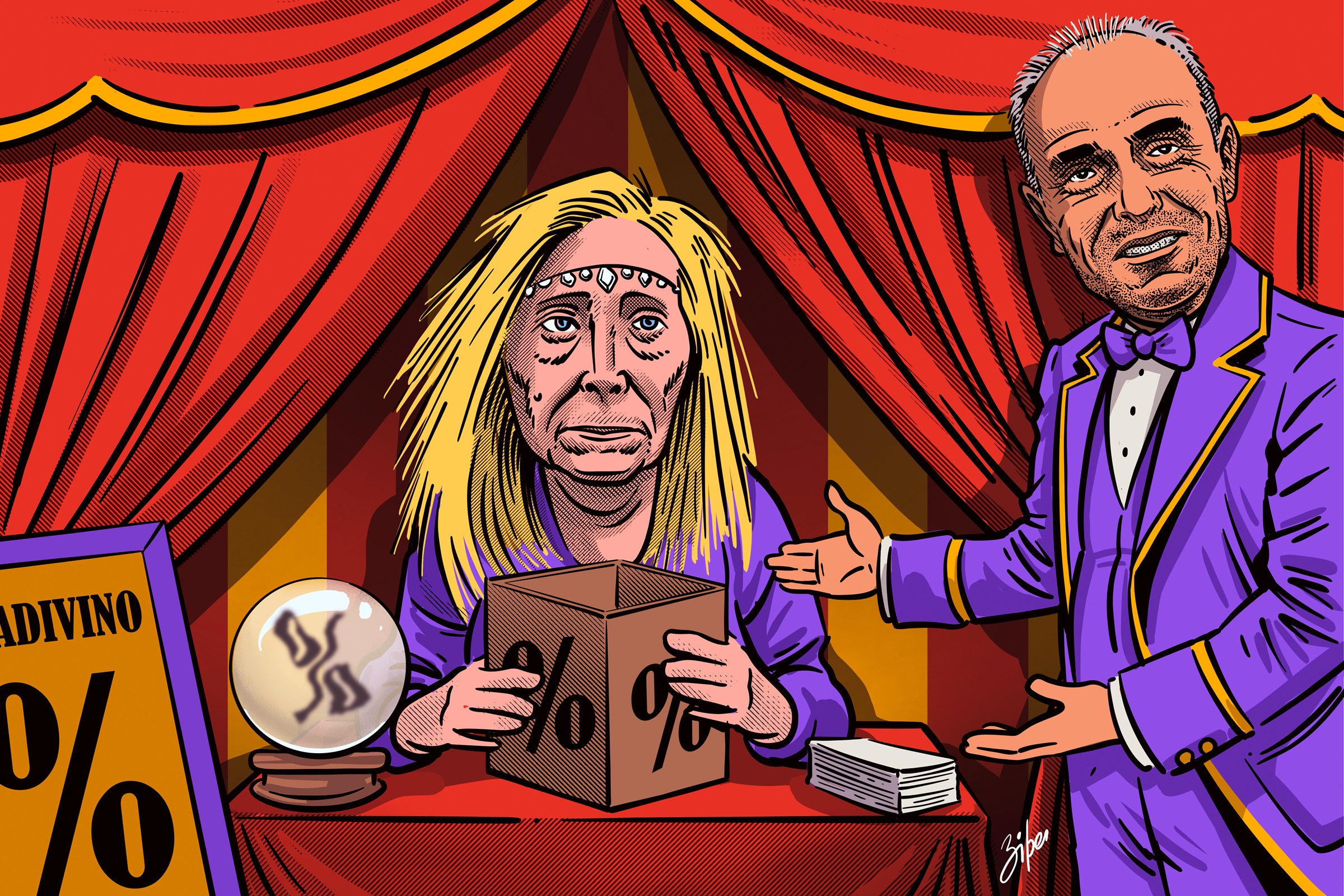

Ofreceré la visión jurídica relativamente estándar que puede encontrarse en los artículos y libros académicos escritos sobre el tema, así como en la jurisprudencia, al menos en términos generales. Hago esta última aclaración porque en la Argentina la jurisprudencia (y también cierta doctrina) es muy dispar. Hay sentencias excelentes, escritas por juristas formados adecuadamente en derecho penal; y sentencias de bajísima calidad, tanto en su contenido jurídico como en su redacción. Por eso, hacer pronósticos sobre qué podría suceder en la jurisprudencia argentina es casi como jugar a la lotería. No obstante, las afirmaciones que realizaré están tan estandarizadas en la discusión que difícilmente puedan ser cuestionadas. En caso de que mi interpretación se desvíe de lo estándar, lo aclararé específicamente.

Consecuencias a futuro

Para entender qué pasaría a nivel general y a futuro si se decidiese derogar la reforma de 2012, primero es necesario enfatizar algo señalado en el primer párrafo: el femicidio, tal como está redactado en la Argentina, es una agravante del delito de homicidio doloso (homicidio “intencional”, en el que alguien mata a otra persona de modo no accidental). De todos los homicidios dolosos que se cometen en la Argentina, que reciben una pena de 8 a 25 años de prisión, sólo son femicidios aquellos cometidos por hombres contra una mujer cuando mediare violencia de género.

Esta primera explicación ya permite llegar a una conclusión práctica sobre una posible derogación del delito de femicidio en Argentina. Si se derogase esta figura, los femicidios no quedarían impunes, ya que seguirían siendo homicidios dolosos simples, cuya pena sigue siendo de 8 a 25 años. En otras palabras: la derogación del femicidio, así como de cualquier otra de las múltiples agravantes del homicidio que prevé el actual artículo 80 del código, no conduciría a la impunidad, sino a la aplicación del delito general de homicidio del artículo 79: cae el agravante, se mantiene la condena por el homicidio.

Esta conclusión requiere una aclaración importante. Se podría objetar que estaría mal derogar el delito de femicidio, debido a que estos casos deberían recibir perpetua y que de 8 a 25 años es una pena insuficiente para prevenir femicidios futuros o darles su merecido a los femicidas. Esta objeción, sin embargo, tiene un margen de aplicación muy limitado, ya que los femicidios suelen estar múltiplemente agravados en la práctica. A diferencia de lo que se piensa popularmente, el Código Penal argentino es bastante punitivo y, en el caso de los homicidios, prevé numerosas circunstancias agravantes que, si se dan en la práctica, conducen a la prisión perpetua. El femicidio es solamente una de estas circunstancias agravantes.

Esta objeción, sin embargo, tiene un margen de aplicación muy limitado, ya que los femicidios suelen estar múltiplemente agravados en la práctica.

A modo de ejemplo, en Argentina hoy es un homicidio agravado (con prisión perpetua) el cometido contra una pareja o ex pareja, incluso si no llegaron a convivir el autor y la víctima; el cometido con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso; el cometido por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión; o el cometido con el concurso premeditado de dos o más personas.

Por eso, los casos de femicidio probablemente ya reciban perpetua por ensañamiento, relación de pareja u otras agravantes. Sólo en los casos muy específicos de un hombre que mata a una mujer con quien no tenía una relación de pareja, de un modo no alevoso (sin aprovecharse de la indefensión de la víctima) y sin ensañamiento (sin que la víctima sufriera de forma desmesurada) el autor del homicidio debería ser condenado sólo por el homicidio simple (8 a 25 años) y no por un homicidio agravado, incluso antes de que existiera la agravante por femicidio.

Esto significa que una posible derogación del agravante de homicidio implicaría, a futuro, que sólo los casos de femicidios que no están agravados por alguno de los otros incisos del art. 80 recibirían la pena del homicidio simple. En los demás casos, la pena seguiría siendo prisión perpetua. Esto es importante porque el castigo por homicidio simple permite el ingreso en un régimen de recuperación de la libertad que no está disponible en los casos de prisión perpetua.

La agravante por femicidio permite que estos casos puntuales sean castigados con prisión perpetua. La discusión sobre las consecuencias de derogar el femicidio, al menos en su faceta prospectiva, debería centrarse entonces en estos casos: homicidios de un hombre contra una mujer con violencia de género que no están agravados por otras circunstancias.

La decisión de eliminar del Código Penal el femicidio como agravante del homicidio no debería ser tomada a la ligera, ya que es una decisión de gran impacto social.

En este marco debe darse la discusión fundamental de derecho penal sobre si el femicidio debe ser castigado con mayor pena que el resto de los homicidios simples. No abordaré esta cuestión acá, pero quisiera señalar algunas consideraciones sobre cómo debería desarrollarse un eventual debate legislativo sobre el tema.

La decisión de eliminar del Código Penal el femicidio como agravante del homicidio no debería ser tomada a la ligera, ya que es una decisión de gran impacto social. Incluso si las consecuencias de una despenalización no fuesen drásticas en cuanto al castigo de potenciales femicidas –en el sentido de que los autores de femicidio seguirían siendo condenados al menos a penas de entre 8 y 25 años–, lo cierto es que a nivel simbólico la decisión de despenalizar o criminalizar una conducta no es valorativamente neutral.

Por eso, incluso si hubiese buenas razones para eliminar el femicidio, estas deberían ser discutidas en un debate profundo con juristas del ámbito académico, representantes de la sociedad civil, víctimas y familiares, y no sólo a los sospechosos de siempre: legisladores y otros políticos profesionales, posiblemente asesorados por alguien que puede (o no) ser idóneo.

¿Qué pasaría con los femicidas condenados?

Quisiera concentrarme ahora en las consecuencias que podría tener la eliminación de la agravante del femicidio en las personas ya condenadas por este delito que actualmente cumplen pena de prisión perpetua. ¿Implicaría la derogación del delito de femicidio una anulación de la condena de los femicidas –es decir, que quedarían libres– por aplicación de la regla de retroactividad de la ley penal más benigna?

La respuesta básica es un rotundo “no”. Todos los condenados por femicidio, como mínimo, seguirán estando condenados (y, dado el caso, cumpliendo pena) por homicidio simple, ya que todo femicidio implica un homicidio. Digo “como mínimo” porque hay que distinguir entre tres casos:

1. Casos en los que el autor fue condenado por femicidio y también por otras agravantes.

2. Casos en los que el autor sólo fue condenado por femicidio pero no por otras agravantes, aunque debió haber sido también condenado por estas según cómo fue cometido el hecho.

3. Casos en los que el autor sólo fue condenado por femicidio pero no por otras agravantes y en los que el hecho fue cometido de modo tal que no se configuró ninguna otra agravante.

Respecto del caso 1), no surge ningún problema, ya que la eliminación del delito de femicidio implica que se “anula” la condena por femicidio, pero eso no afecta la condena por las otras agravantes (relación de pareja, alevosía, etc.). Por tanto, el condenado seguirá teniendo una pena de prisión perpetua a partir de las otras agravantes, y su situación no cambiará en nada. Por ejemplo, si el femicida recibió una condena por homicidio doblemente agravado por ensañamiento y por femicidio, sólo se anula la condena por femicidio. Pero subsiste la condena por ensañamiento, que también tiene como consecuencia la prisión perpetua.

En cuanto al caso 2), las cosas no menos sencillas. Si el autor sólo fue condenado por femicidio, entonces el tribunal debe fijarle una nueva pena y surge la pregunta de si en la fijación de esa nueva pena sólo puede entrar en consideración el homicidio simple o si el juez podría fijar la pena según otras agravantes, a pesar de que el autor no fue condenado originalmente por esas agravantes. Esa es una pregunta difícil sobre los alcances de ciertas garantías constitucionales, como el derecho a no ser juzgado dos veces por un mismo hecho y a que exista “coherencia” entre acusación y condena, como parte del derecho de defensa en juicio. Desde mi perspectiva, sería en principio legítimo que el tribunal a cargo de fijar la nueva pena “cambie la calificación” de femicidio a, por ejemplo, homicidio agravado por alevosía, siempre y cuando se cumplan dos requisitos: 1) que sólo se trate de una modificación de la calificación jurídica (el llamado principio iura novit curia), no de los hechos probados en el juicio, que deben permanecer intactos; 2) que se le brinde al autor la posibilidad de defenderse de esa nueva calificación jurídica en una audiencia. Si existió esa posibilidad de defensa, entonces no se viola ninguna garantía sólo por el hecho de un cambio de calificación de un hecho probado en juicio.

A partir de eso el previamente condenado por femicidio tendrá una fecha más o menos concreta en la que podrá recuperar la libertad.

En lo que respecta al caso 3), el tribunal deberá fijar una pena por homicidio simple, es decir, entre 8 y 25 años. Y a partir de eso el previamente condenado por femicidio tendrá una fecha más o menos concreta en la que podrá recuperar la libertad según las reglas de medición y ejecución de las penas “no perpetuas”. Si esta consecuencia es injusta, o no, es lo que deberá discutirse en el posible proceso de reforma. Quienes crean que eso es injusto, por ejemplo, porque se liberarán femicidas que pondrán en riesgo a posibles víctimas, porque se le enviará un mensaje a la sociedad que afectará la disuasión de estos delitos o porque ese castigo es muy bajo para darle su merecido a quien cometió una falta moral gravísima como un femicidio, entonces tendrán razones para abogar por la no derogación del delito de femicidio. En cambio, el punto de partida de quienes aboguen por la derogación del delito de femicidio debe ser, entonces, que condenar ciertos casos de femicidio como homicidio simple (8 a 25 años), que actualmente reciben prisión perpetua, no es injusto.

Para cerrar, quisiera señalar una alternativa intermedia. Supongamos que se quisiese derogar la agravante de femicidio pero sin reducirle la pena a los condenados a perpetua por femicidio. ¿Sería posible lograr ambas cosas por medio de una reforma? La respuesta es “sí”. Para eso lo que el legislador debería hacer es reformar el inciso 11 pero sin derogarlo, de modo tal que los casos de femicidio sigan estando abarcados por el artículo a pesar de que ya no se trataría de una agravante por femicidio, sino una agravante diferente. Sólo a modo de ejemplo: si la agravante por femicidio pasase a convertirse en una agravante consistente en castigar con perpetua a todos los homicidios realizados en contextos violentos de discriminación (los femicidios son subcasos del fenómeno genérico de homicidios en contextos de discriminación), entonces los femicidas condenados del grupo de casos 3) no podrían apelar a la ley penal más benigna: según la nueva ley, seguirían recibiendo prisión perpetua por haber cometido un homicidio discriminatorio. Si esta es una buena alternativa intermedia, es algo que puede quedar abierto ahora.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.