|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

La crisis financiera global de 2008 desatada por la quiebra de Lehman Brothers fue el tema principal de algunas películas que resultaron exitosas poco después, particularmente en un segmento del público que las elevó a la categoría de culto: el del submundo de la comunidad mervalera, esa particular clase de inversionistas de la Bolsa y los mercados de capitales que cualquier desprevenido se puede topar en las redes sociales festejando memes y videos que cantan las hazañas de “galponeros” y la manija descontrolada que puede llevar a “timbear Galicia”. Las dos películas más comentadas sobre esta crisis suelen ser The Big Short (2015) y Margin Call (2011), dos trabajos bastante diferentes en muchos sentidos.

Margin Call es, para mi gusto, una película más lograda, con un ángulo más sobrio y melancólico. Dirigida por J.C. Chandor, la acción representa casi en tiempo real la noche y la madrugada anterior al crash (y los primeros instantes posteriores) dentro de un banco de inversión de Wall Street. En lugar de apuntar a un culpable moral o político, Chandor prefiere detenerse en sus personajes y en la situación de crisis en la que se ven envueltos, con sus claros ganadores y perdedores al final de la jornada. Entre los primeros están el CEO interpretado por Jeremy Irons, el tipo que, en sus propias palabras, se lleva bonos de siete cifras no porque sea muy inteligente o haya leído mucho, sino porque “sabe qué música va a sonar”; también ese joven doctor en alguna rama imposible de la física, el nuevo modelo de trader que se impone en el mercado gracias a su manejo de modelos matemáticos avanzados en detrimento de los analistas de fundamentals y los intuitivos clásicos. Entre los perdedores, bueno, en principio el resto de la humanidad, pero tampoco es tan grave. Es sólo dinero, pasó varias veces en el pasado y va a seguir pasando. El capitalismo se mueve entre la destrucción creativa y la creatividad destructora, la vida continúa y el saldo final entre la generación y la licuación de valor, por muy brutal que pueda parecer en ocasiones esta última, es finalmente positivo.

Si pensamos en películas nacionales que hayan retratado un crash inolvidable, el género parece comenzar y agotarse con Plata dulce, la comedia de 1982 de Fernando Ayala.

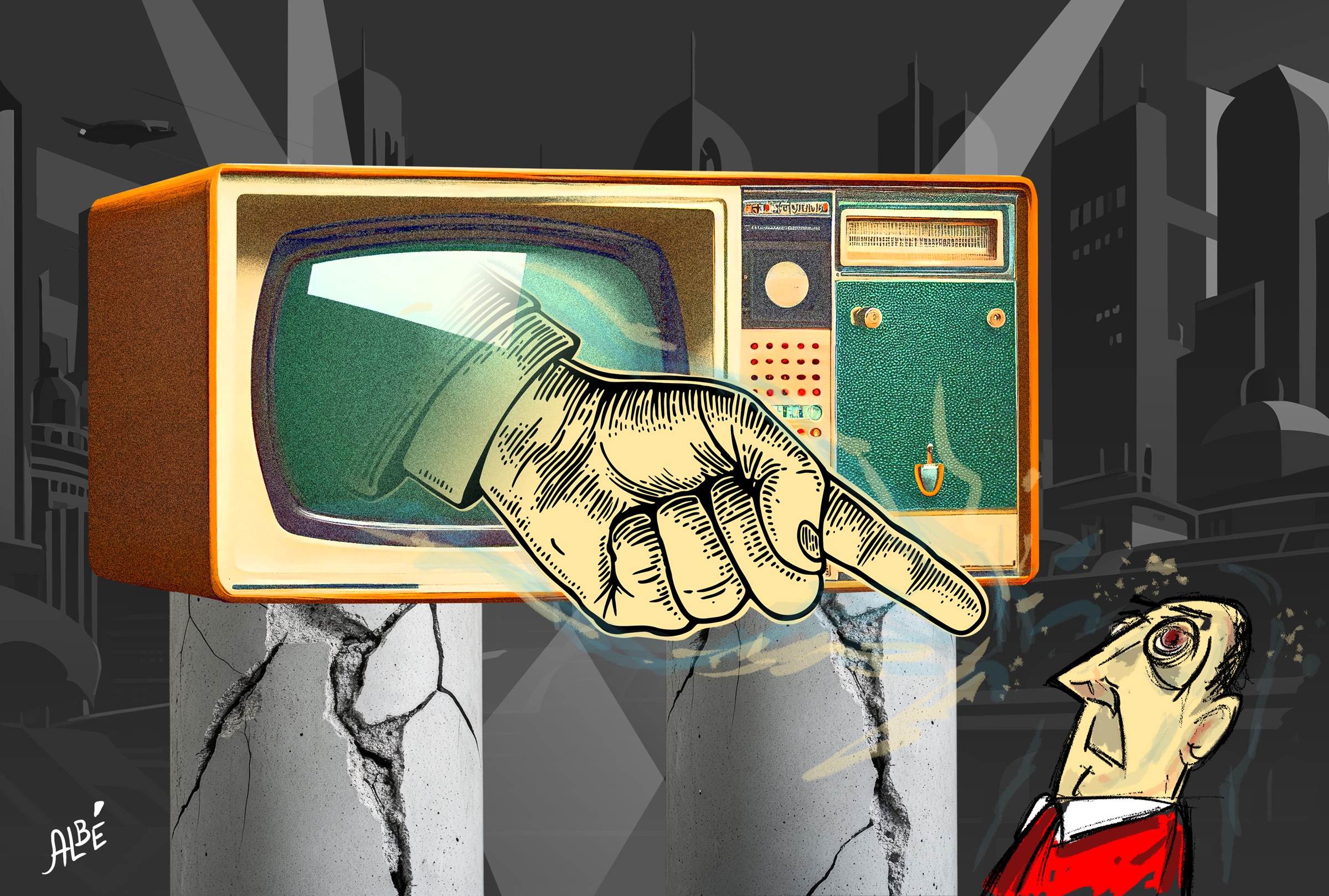

Hasta acá hemos hablado de cine y crisis financieras en el mundo normal, porque a partir de ahora nos vamos a centrar en esta anomalía inclasificable que solemos llamar Argentina. Y, si pensamos en películas nacionales que hayan retratado un crash inolvidable, el género parece comenzar y agotarse con Plata dulce, la comedia de 1982 de Fernando Ayala. Curioso, si se quiere, en una tierra tan pródiga en crisis económicas y financieras, con todo tipo de quiebras, vaciamientos y confiscaciones públicas y privadas en los últimos 50 años. Filmada en medio de los coletazos del ciclo de devaluaciones de 1981 y 1982 y estrenada con el trauma de Malvinas bien fresquito, Plata dulce es una película con todos los defectos y lugares comunes del cine argentino de su época, pero también con algunas raras virtudes. Lejos de ser un prodigio de puesta en escena, la narración avanza sin embargo con llamativa fluidez y se las ingenia para representar su “gran estafa” de un modo muy fiel a los casos más resonantes de la crisis bancaria de 1980. El inconveniente principal, sin embargo es que, con sus escenas y sus diálogos más recordados, Plata dulce logró sintetizar y entronizar la interpretación canónica de la política económica de la dictadura: el reemplazo del modelo productivo vigente desde la década del ’40 hasta 1976 por un esquema, según el mismo relato, dominado por la oligarquía agropecuaria y la especulación financiera, un ataque contra las grandes mayorías populares y la clase media. Los buitres contra el país productivo, el correlato económico de la represión política.

Pues bien, el primer obstáculo para intentar una narrativa opuesta al canon imperante es bastante obvio: la sucesión de quiebras, vaciamientos, fuga de capitales y estatizaciones de deudas privadas por decenas de miles de millones de dólares en los años de la dictadura se trata de algo innegable, de una concatenación muy particular de procedimientos al amparo de las normas vigentes que, sin embargo (o incluso debido a ello), llevaron o bien a un accionar delictivo deliberado o a aventuras empresariales que terminaron de la peor manera. No fueron crisis de destrucción de valor típicas del capitalismo, sino transferencias gigantescas de las mayorías (o del Estado) a unas pocas manos privadas.

Joe, basura

Así las cosas, las alternativas que se abren son dos: por un lado, la constatación de que los eventos que llevaron a ese tipo de licuaciones y grandes transferencias en modo alguno resultaron una peculiaridad de la política de José Martínez de Hoz (o de la convertibilidad y su posterior estallido, o del préstamo con el FMI de la gestión de Mauricio Macri), sino una constante desde antes de la dictadura, tuvieron su continuidad con el retorno de la democracia y llegan incluso hasta la actualidad. Por el otro, una interpretación más precisa de las características de aquellas crisis bancarias y de deuda de principios de los años ’80.

Sobre esta última cuestión, hace pocas semanas se publicó en Seúl esta crónica del caso Saiegh, el proceso que llevó a la liquidación del Banco Latinoamericano como una más de las fichas caídas por aquel efecto dominó desatado a partir de marzo de 1980 con la caída del Banco de Intercambio Regional (BIR) y las curiosas derivaciones que lo prolongaron hasta muy recientemente. La causa principal citada con más frecuencia para explicar aquella crisis es la política de apertura y liberalización del sistema financiero que llevó a una “guerra de tasas” por la captación de los depósitos de los ahorristas entre entidades recién llegadas al sistema. Estos nuevos bancos y financieras en manos de empresarios sin experiencia en el mercado lograron ubicarse en pocos meses el tope del ranking de depositantes, desplazando así a los bancos públicos, a los privados más tradicionales y a los extranjeros. El riesgo implícito en esa carrera enloquecida por ofrecer rendimientos superiores a la inflación y muy por encima de la tasa de devaluación prevista del peso contra el dólar (la famosa “tablita”) se daba por conjurado con la garantía del 100% los depósitos ofrecida por el BCRA, seguramente el meollo de las interpretaciones posteriores a la crisis.

Desde luego, fue suficiente con que el BIR, el primero y el más importante de las nuevas estrellas del sistema financiero, entrara en una crisis de confianza para que los muñecos empezaran a caer uno tras otro, obligando al BCRA a intervenirlos, liquidarlos y emitir los correspondientes pesos (por cifras equivalentes calculadas en más de 5.000 millones de dólares, una expansión de la base monetaria del 23%) para hacer frente a los reclamos de los depositantes, todo aquello mientras el gobierno de facto aplicaba un programa económico cuyo principal objetivo era el combate a la inflación.

Lo que había sucedido con todos estos bancos seguía un patrón muy claro: el destino de los fondos de los depositantes no fue el normal para la intermediación financiera sino que se destinó a un sinfín de “rulos” y autopréstamos entre empresas de los propios dueños de los bancos. Una suerte de esquema ponzi que, mientras el dinero de los ahorristas entraba por una ventanilla, les permitía a los dueños sacarlo por otra y expandir sus grupos empresarios con más y más autopréstamos, algunos de ellos a sociedades a nombre de testaferros o simples sellos de goma. ¿Qué había pasado, se trataba del plan malvado de la dictadura y Martínez de Hoz puesto en acción en beneficio de la fuga y el vaciamiento? Sin el menor ánimo de defender en lo más mínimo ninguna de aquellas actuaciones, lo cierto es que se trató más bien de otra cosa.

¿Qué había pasado, se trataba del plan malvado de la dictadura y Martínez de Hoz puesto en acción en beneficio de la fuga y el vaciamiento?

La gestión de gobierno llevada adelante por la dictadura no fue en su ejecución muy distinta de la represión ilegal. Dejando de lado el salvajismo intrínseco a aquellos procedimientos, desde los gobiernos provinciales hasta los canales de televisión, pasando por las cientos de empresas del Estado, los militares lotearon el país entre las tres armas y pusieron a cargo de los miles de puestos directivos a oficiales a quienes se les encomendó hacer lo que pudieran, supieran o quisieran. El resultado más repetido fue el previsible: más burocracia, más corrupción, peores resultados y campo libre para el lobby, los favoritismos y las llamadas a amigos influyentes. Y esto sin contar con el modo en que se resolvían las políticas principales de la gestión: el estado deliberativo entre el Ejecutivo, la Junta Militar y la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) era permanente y una fuente inagotable de conflictos internos.

En este sentido, la política económica (y en particular la monetaria) no fueron la excepción. La instrumentación en 1977 de la garantía de los depósitos por parte del BCRA una vez liberalizada la actividad financiera no fue una medida con la que Martínez de Hoz estuviera de acuerdo, sino que fue más bien impuesta por presión de la CAL, de integrantes del propio Banco Central y de los bancos nacionales, con el argumento de que la liberalización perjudicaría a estas entidades frente a las mayores seguridades que podrían ofrecer los bancos extranjeros. Como en tantos otros ejemplos, a los militares les gustaba ser populares, dando por descontado que eran todo lo nacionalistas que podía esperarse de ellos. Economía aceptó a regañadientes, con la vaga promesa —nunca cumplida— de que esta garantía de los depósitos bajaría paulatinamente en años sucesivos y así el sistema se estabilizaría sin mayores inconvenientes. Lo que estaba en juego, después de todo, era uno de los pilares reformistas de Martínez de Hoz: que la economía del país terminara con décadas de tasas negativas y crédito centralizado por el Estado y, como consecuencia lógica de ellos, subsidiado, escaso y discrecional. La monetización del sistema era por entonces ridículamente baja. El país necesitaba que el sistema financiero dejara de ser un simple intermediario entre el empresario que peleaba por la dádiva y el funcionario que la otorgaba (dádiva que se cargaba a cuenta del conjunto de la sociedad, desde ya) para pasar a operar como en cualquier país normal: captando depósitos para otorgar crédito a quien lo mereciera y quedándose con un spread razonable. Algo tan básico, que incluso en buena parte de lo que va de este siglo se vio con bastante poca frecuencia, a fines de los ’70 implicaba casi una revolución.

Pero claro, fue una que salió no mal, sino espantosamente mal. ¿Por qué? Repasando bibliografía, publicaciones de la época e incluso testimonios directos de distintos protagonistas de aquellos hechos, por el lado de la gestión estatal la respuesta es tan sencilla como escandalosa: una combinación desafortunada de inexperiencia, desidia, falta de recursos y corrupción. Repasemos: si en 1977 se cambió la normativa para intentar formalizar un vasto sector de la intermediación financiera que operaba en negro (no se trató de que “la dictadura inventó bancos y financieras de la nada”, sino de que muchos que ya existían en escribanías, cooperativas y cuevas de todo tipo pasaron a operar legalmente); se liberaron las tasas que pasaron a ganarle con comodidad a un dólar que luego se fue ajustando periódicamente a un ritmo que buscaba forzar la convergencia con la inflación (índice que se mostraba en baja respecto de los niveles cercanos a la híper que se insinuó a principios de 1976, pero que aún se mantenía alto); y todo esto mientras que la autoridad monetaria optaba por mirar para otro lado y rezar para que no pasara nada malo, porque contaba con pocos recursos para el control de un sistema que le resultaba extraño (con el agravante de que no pocos funcionarios e inspectores operaban en complicidad con aquellos a quienes debían controlar); pues bien, considerando todo esto, la explosión de la olla que fue juntando presión durante más de dos años era una simple cuestión de tiempo. Arteche, la puta madre que te parió.

Depredadores

Ahora bien, un sistema que permitió que grupos empresarios muy distintos entre sí (entre ellos hubo familias tradicionales y de nuevos ricos, de la Capital y del interior, cercanos al Opus Dei como los Trozzo y judíos como los Saiegh) coincidieran en dedicarse de aquel modo al vaciamiento y la fuga de capitales a gran escala a la vista de todos y confiando en su impunidad desde luego que no puede atribuírsele exclusivamente a un gobierno o a parte de la burocracia estatal. Tampoco a quienes fueron los beneficiarios transitorios de aquel sistema (no sólo los cientos de miles de ahorristas que disfrutaron su parte de la “plata dulce”, sino también muchos otros por vía directa o indirecta: la cadena vitivinícola mendocina que vio cómo la operatoria de la familia Greco del Banco de los Andes impulsó el precio de la uva mientras sus dueños se compraban media provincia, o los artistas de todo tipo que recibieron generosísimos mecenazgos de varios de los bancos que luego quebrarían, por citar apenas dos ejemplos). Para que todo aquello fuera posible, hubo algo de parte de los fugadores que seguramente no fue un plan sistemático y coordinado, pero sí quizás una respuesta a un estímulo irresistible, una rendición a sus instintos más bajos que no pudieron evitar. De alguna forma y por medio de algún tipo de racionalización interna y simultánea, hubo muchos tipos que, ante la oportunidad única de depredar de una manera que no tenía antecedentes históricos, decidieron que no la iban a dejar pasar.

Desde luego, podríamos ir por la vía fácil de atribuirle este fenómeno a causas estructurales e históricas. Sin ir más lejos, al desquicio político nacional desde al menos 1930 y sus conflictos irresueltos, a la acumulación de distorsiones económicas y pujas distributivas abiertas con el peronismo o al clima de violencia y revanchismo de los años inmediatamente anteriores. Pero todo eso, sin dejar de ser muy probablemente cierto, no deja de resultar una generalización en donde puede caber casi cualquier cosa. No, en el agujero que dejó la crisis bancaria de 1980 tiene que haber habido otra cosa, algo más específico. ¿Pero qué?

Pensando en estas cosas recordé entonces un libro bastante curioso e imagino que mayormente ignorado, el tipo de lecturas que quedan ahí arrumbadas en un rincón de la memoria hasta que, de pronto, cobran una importancia distinta. Se trata de un trabajo de Carlos Escudé publicado en 2006 con el pomposo título de Festival de licuaciones – Causas y consecuencias de la pobreza en Argentina. En su momento lo consideré como un producto algo tardío de la avalancha de libros sobre el trauma colectivo de la crisis de 2001 y 2002 pero, más allá de su enfoque más bien tremendista y conspirativo, contiene una cantidad inusual de información presentada de un modo hasta confesional.

Pocos años después supo entrar a la mesa de dinero de Guido Di Tella y amasar una fortuna de varios millones de dólares especulando con los VANA.

En su introducción, Escudé recuerda a un grupo de compañeros de estudios de la Universidad Católica Argentina junto a los que formó en 1971 el Grupo de Estudios Sociopolíticos y Económicos. De aquella camada recuerda a Ángel Moyano Padilla, quien pocos años después supo entrar a la mesa de dinero de Guido Di Tella y amasar una fortuna de varios millones de dólares especulando con los VANA, los títulos públicos lanzados por Antonio Cafiero, ministro de Economía de Isabel Perón en 1975. El “rulo” consistía en comprar los papeles en el exterior por chirolas, caucionarlos en la plaza local y con ello obtener créditos por el valor nominal de los títulos para poder comprar más VANA, así una y otra vez. “Ángel fue uno de los precursores de la famosa ‘bicicleta financiera’”, cuenta Escudé. “En la década del ’90 se hizo famoso a raíz del escándalo del Banco Feigin, de su propiedad, que canalizó buena parte de sus préstamos a un grupo de empresas insolventes que a su vez los destinaron a la adquisición de bodegas”. Es decir, un nuevo caso Greco, pero esta vez expuesto por la crisis del Tequila de 1995. Más allá de que, por alguna extraña razón, el BCRA (conducido por Roque Fernández, volveremos a él) seguía sin contar aparentemente con el expertise para controlar a los bancos (they had one job…), volver a encontrarnos con el “método Arteche” en fechas tan tempranas y tardías como 1975 y 1995 resulta revelador.

Enseguida Escudé recuerda a Carlos Correa, profesor suyo en la UCA y directivo de un banco extranjero, que lo convocó a él y a otros de su grupo de estudio. “Cuenta Bernardo Neustadt que pocos años más tarde se encontró con Correa, de quien era amigo, y que éste le dijo: ‘Bernardo, usted es un hombre público y no debe mostrarse en mi presencia, porque estoy por robar 40 millones de dólares’. Neustadt pensó que estaba bromeando, pero a los pocos días Correa estaba preso por alzarse con unos 35 millones de su banco. Algunos meses después Bernardo se lo encontró en Punta del Este y le espetó: ‘Así que fueron sólo 35 millones…’ y Correa contestó. “No, fueron 31. Los cuatro que restan fueron la coima que tuve que pagar para salir en libertad’”.

Pocas páginas después Escudé comenta extrañado la particular situación de sus camaradas de la UCA, una muestra al azar de un sector de la élite argentina de su generación: “Eran bellísimas personas que, de haber nacido en Illinois, estarían mucho más cerca de la Universidad de Chicago o del Art Institute que de la mafia homónima. Pero habían nacido en Buenos Aires, donde los códigos y las reglas del juego, que ellos no crearon, son muy diferentes. Mamaron esas reglas desde la infancia, aplicándolas cada cual a su manera en el ámbito de sus diversas carreras”. Escudé cierra la amarga introducción a su libro recordando otra vez a Guido Di Tella, fallecido el 31 de diciembre de 2001 en medio de un nuevo caos político y económico: “Era economista y conocía perfectamente lo que todos sus colegas saben pero sólo reconocen en un lenguaje iniciático que únicamente ellos comprenden: que desde 1975 la principal función de las políticas de todos los gobiernos argentinos, cualquiera fuera su origen, fue concentrar riqueza en unos pocos”. Está bien, Carlos, la información del libro es interesantísima, pero quizás deberías aflojar un poco con Revista Sudestada. ¿Debería?

Papelitos sin valor

Justamente, la investigación de los grandes escándalos financieros como vía al repudio de la “deuda externa ilegítima” supo ser un caballito de batalla de distintos sectores de la derecha y la izquierda nacionalistas. Escudé, desde su tribuna liberal, escribe que al menos en esta materia no teme citar como fuentes ni a Horacio Verbitsky ni a Alejandro Olmos, un pintoresco personaje del peronismo nacionalista que dedicó buena parte de su vida a investigar y perseguir judicialmente a cipayos fugadores. De hecho, familiares y discípulos de Olmos aparecen en 2004 en el documental Deuda, de Jorge Lanata, una copia bastante burda e incomprensible de las también burdas e incomprensibles películas de Michael Moore, todavía en boga por aquellos años. Ahí se hace referencia a una causa judicial elefantiásica, en la que Olmos litigó por años y años por las fugas y licuaciones de los años de la dictadura y de la que el documental da el detalle del tonelaje de fojas, testimonios, peritajes y otras yerbas. La sentencia llegó en el año 2000, después de la muerte de Olmos, y llevó la firma del juez Jorge Ballesteros. Culpables: la dictadura mala. Condenados: ninguna. Utilidad: no sabe, no contesta.

Y sin embargo, hubo otra denuncia y otra investigación (muy comentadas en la prensa en su momento, casi inhallables si se guglean hoy) contra el endeudamiento y la estatización de deudas privadas. Y es curioso que se les haya pasado a los hasta aquí nombrados, porque aquella denuncia no sólo detalló el modus operandi de los grandes desfalcos financieros, sino que incluso se atrevió a ponerle un número al perjuicio contra el Estado tan sólo en el período 1975-1989: más de 60.000 millones de dólares. La denuncia fue presentada en septiembre de 1990 y nada menos que en un simposio de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA). Su autor fue Roque Fernández, por entonces director del BCRA, que al menos por aquella vez no le hizo el honor a su apodo de “Ronques” (cualquiera que lo haya escuchado disertar entenderá la razón). Aquella denuncia debe entenderse seguramente en el contexto de una nueva reforma a las normas bancarias y monetarias instrumentadas por el menemismo, reforma que, se nos prometió, eliminaría de raíz y para siempre los males de las fugas de las épocas isabelinas, militares y alfonsinistas. Ya vimos que bastó un nuevo shock externo en 1995 para demostrar que no, que podía volver a fallar.

Aquella denuncia no sólo detalló el modus operandi de los grandes desfalcos financieros, sino que incluso se atrevió a ponerle un número al perjuicio contra el Estado tan sólo en el período 1975-1989.

Así y todo, la denuncia de Fernández obligó a Menem a cumplir con ciertas formalidades: pocos días después de la disertación en ADEBA, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la conformación de una comisión investigadora. Conducida por César Arias (subsecretario de Justicia), Eduardo Roger (procurador general de la Nación) y Ricardo Molinas (fiscal nacional de Investigaciones Administrativas), esta comisión revisó los dichos de Fernández y algunos meses después presentó sus conclusiones. Culpables, otra vez varios; condenados, otra vez nadie. Pero el monto de la defraudación subió de 60.000 a más de 100.000 millones.

¿Entonces? Entonces nada. Nosotros también nacimos y vivimos en el mismo ecosistema de reglas argentinas a las que se refería Escudé, y después de todo lo ya comentado, más la pesificación asimétrica, las bóvedas del PBI robado, la confiscación de los fondos de las AFJP, los dólares futuros, los cuadernos, las bolas de leliqs y el SIRA, qué nos puede sorprender un documento del Estado denunciando un perjuicio de 100 mil palos contra el Estado.

Ahora estamos otra vez en la fase en la que se emprolijan los enchastres, se consolidan las deudas en moneda dura y se trata de patear los vencimientos hacia adelante. Acá no ha pasado nada, y si pasó, fuimos todos, o nadie, o la dictadura. ¿Vieron cómo llovió ayer? Una buena cosecha y nos salvamos todos.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.