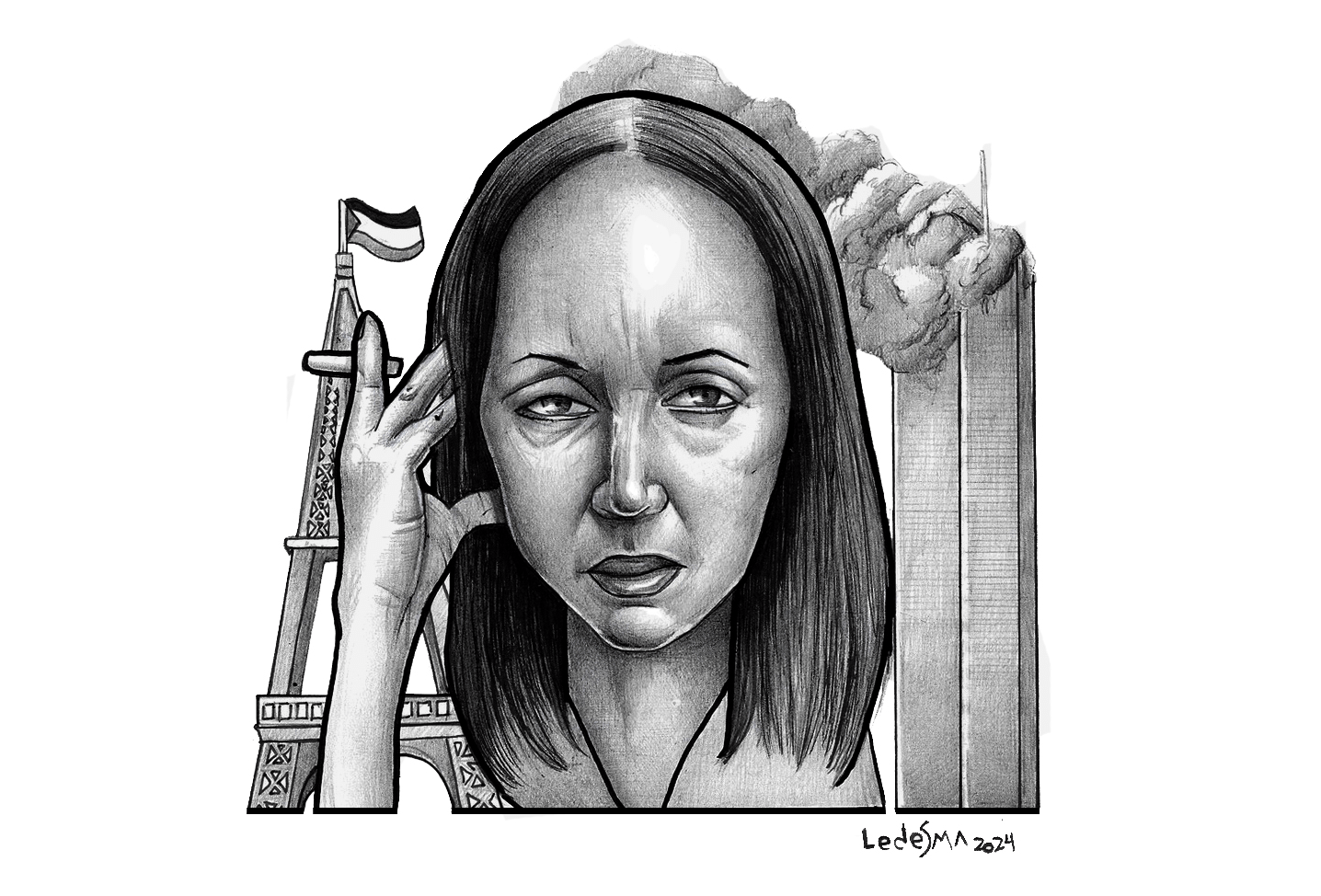

Oriana Fallaci es uno de esos personajes que impresionan por la extensión y la complejidad de su biografía, por hacerle honor al lugar común de haber vivido varias vidas en una. Una italiana menuda y hermosa (es fácil imaginar lo que respondería ella al mandamiento “no se habla de los cuerpos ajenos”), de ojos enormes en los que se puede adivinar tanto una furia intimidante como un humor burlón, una personalidad implacable que parecía reclamar siempre los estándares más altos de profesionalismo y los compromisos morales irrenunciables porque, por empezar, ella misma nunca ofreció menos que eso.

Profundamente marcada por los muchos momentos en los que decidió arriesgar su vida luchando en la Resistencia italiana contra el régimen fascista y la ocupación nazi cuando no tenía ni 14 años (poniendo el cuerpo activamente, transportando armas en su bicicleta, soportando los bombardeos de los mismos Aliados que venían a liberar su país), en la inmediata posguerra entendió que el periodismo podía ser un medio para salir de la pobreza y construir una carrera profesional. Se decidió a ser la mejor y la más dura en un ambiente dominado por hombres, donde casi siempre la miraban de costado y le daban las peores tareas. De paso, el periodismo podía ser una vía hacia la literatura y la política, las otras cuestiones que la apasionaban.

Se decidió a ser la mejor y la más dura en un ambiente dominado por hombres, donde casi siempre la miraban de costado.

Pasó así del diario regional de su amada Florencia al nacional en Roma, el trabajo en Estados Unidos y varias crónicas sobre Hollywood que luego recopiló y publicó como libro, prologado por Orson Welles, nada menos. Ya en los ’60, volvió a trabajar a Italia y tuvo la oportunidad de empezar a viajar y conocer el mundo. Luego de varias crónicas sobre el Lejano Oriente, con el tiempo llegarían sus intervenciones como corresponsal de guerra (primero en Medio Oriente, más tarde en Vietnam) que le dieron fama mundial. En los intervalos entre cada cobertura, las decenas de entrevistas a los principales personajes de la política mundial la convirtieron en una estrella, en una figura a la par o incluso superior a sus entrevistados. La lista de sus reporteados se hizo muchas veces y, cuanto más exhaustiva –Arafat, Khomeini, Kissinger, Deng Xiaoping, Walesa, Gaddafi–, más impresionante resulta.

Prácticamente retirada después de cubrir la Guerra del Golfo de 1990-1991, su vuelta a los primeros planos se debió a una serie de artículos que Fallaci escribió como respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Ampliados luego como una trilogía de libros breves (La rabia y el orgullo, La fuerza de la razón y El apocalipsis), estos verdaderos manifiestos llenos de acusaciones contra la Europa de su época provocaron un escándalo enorme por sus ataques al Islam y a la inmigración musulmana. Así, en los últimos años de su vida y mientras peleaba contra el cáncer que acabaría con ella, la militante antifascista pasó de ícono de la izquierda a emblema de la derecha con decenas de millones de libros vendidos y traducciones a varios idiomas. Fallaci fue quizás la primera figura relevante en plantear cuestiones que, si hace 20 años resultaban urticantes, las evidencias de los acontecimientos y de la política actual los muestran como impostergables.

Viajera crónica

Si sus libros y artículos contra el Islam generaron controversia, en ningún caso se la puede acusar de falta de conocimiento o superficialidad. Sus primeras crónicas sobre los países musulmanes datan de 1960. Un viaje de varias semanas por un conjunto bastante aleatorio de países asiáticos (el criterio fue, simplemente, aquellos que autorizaron su visado) tuvo como resultado una serie de notas publicadas por L’ Europeo, la revista para la que trabajaba en Italia. En Pakistán, Fallaci tuvo su primer contacto directo con uno de los tantos países musulmanes donde la situación de las mujeres era la sumisión total, ocultas tras velos y burkas, encerradas incluso en sus casas detrás de gruesas cortinas que les impedían siquiera ver la luz del sol. En aquel viaje asistió a una boda y se interiorizó acerca de los matrimonios por compromiso y la poligamia, y también de las mujeres repudiadas, de la muerte civil que implicaba dicho status. Conoció también a mujeres que se asociaban para mejorar su situación, que solían ayudar a esposas repudiadas o molidas a golpes por sus maridos.

También conoció y contó la historia de funcionarias, diplomáticas y militares turcas, del privilegio que implicaba para una mujer en una cultura musulmana vivir en un país laico: ninguna de esas profesiones podría haber sido posible en los lugares donde se imponen las interpretaciones más rígidas del Corán y las leyes islámicas. La joven Fallaci narra lo que observa como testigo privilegiada en un mundo exótico, lejano e inaccesible para los occidentales. Se permite aprender y comparar, pero también opina y saca sus conclusiones.

Menos aún se la puede acusar a Oriana de desconocer la complejidad y extensión del mundo musulmán. Recorrió decenas de países, habló con reyes, políticos, líderes religiosos, combatientes y terroristas. En este último caso, el sustantivo en modo alguno implica una calificación, sino que entrevistó a personas que reivindicaban abiertamente los atentados como un accionar político legítimo. Por ejemplo, el 2 de abril de 1970, publicó también en L’ Europeo una entrevista a Rashida Abhedo, militante del Frente Popular palestino responsable de varios atentados con bombas en territorio israelí. El más mortífero de ellos, el del 21 de febrero de 1969, en un supermercado de Jerusalén, con decenas de muertos y heridos como resultado. Los pasajes en los que Rashida cuenta cómo hacía la inteligencia previa para sus operativos son espeluznantes. Fallaci, que todavía por aquellos años podía aceptar ciertos argumentos de la causa palestina siempre que las acciones violentas fueran dirigidas contra objetivos militares, pregunta por los civiles muertos. Y su entrevistada le responde que, un día antes de colocar y detonar la bomba en el supermercado, se cruzó ahí mismo a dos niños judíos muy pequeños y que le surgió el impulso de abrazarlos. Pero que enseguida pensó “los israelíes matan a nuestros niños”, se puso de pie y se prometió no volver a tener un gesto de debilidad. Por supuesto que, al día siguiente, varias de las víctimas de su bomba fueron chicos; quizás esos mismos que había abrazado.

Estuvo en los campamentos de los fedayines en Jordania, pudo ver desde adentro cómo operaban, cómo se infiltraban en territorio israelí, cómo soportaban los bombardeos.

Antes y después de aquella entrevista Fallaci estuvo en los campamentos de los fedayines en Jordania, pudo ver desde adentro cómo operaban, cómo se infiltraban en territorio israelí, cómo soportaban los bombardeos. Escuchó y consignó las historias de los territorios ocupados, de la gente que soñaba con volver a las casas que les habían sido arrebatadas. Nada tenían que explicarle después a Fallaci cuando entrevistaba a los líderes de las distintas facciones: la OLP, Al Fatah, el Frente Popular. En años sucesivos dialogó con el rey Husein de Jordania, con Yasser Arafat, con Muamar Gadafi, incluso con el ayatollah Khomeini, apenas meses después del triunfo de la revolución de 1979 en Irán.

De aquellos encuentros Fallaci relató todos los detalles relevantes para entender cada contexto, las preguntas (largas, complejas, sin contemplaciones) tienen además un tempo muy preciso, se nota que Fallaci sabe cuándo avanzar, cuando insistir, cuándo cambiar de tema. Sus acotaciones son relevantes, sus opiniones pueden ser controvertidas, pero no son superfluas. De cada uno de estos personajes se pueden sacar conclusiones que desde luego no resultaban tan evidentes en su momento. Gadafi es un cínico y un sinvergüenza parado encima de una montaña de barriles de petróleo (y la indignación que le provocaban a Fallaci los negocios libios con su compatriota Gianni Agnelli se adivina en sus preguntas); Arafat termina por hartarla con su victimización y sus trampas discursivas; al Rey Husein lo percibe como una persona con buenas intenciones, pero sobrepasado por las circunstancias; Khomeini, desde el momento en que abre la boca hasta el final, le confirma a cualquier distraído que es una reliquia de los tiempos de las Cruzadas traída al siglo XX, un demente con un poder ilimitado. Fue delante del ayatollah cuando Fallaci, molesta por el chador que se había visto obligada a usar y harta de las respuestas de su interlocutor, decidió que ya había tenido suficiente de aquel “ridículo trapo medieval” y procedió a sacárselo.

Es notable entonces cómo Fallaci fue perdiendo la paciencia con el Islam con el correr de los años, los acontecimientos y las guerras. Cómo se hartó de la victimización mientras intentaban una y otra vez el exterminio de Israel, por el medio que fuera. Fallaci veía que a una cumbre de líderes árabes podía seguirle una masacre entre dos facciones rivales, o entre suníes y chiítas, o entre dos Estados. Sus relatos acerca de la invasión de Saddam Hussein a Kuwait y de las atrocidades cometidas por su ejército contra la población kuwaití provocan asombro. Y estamos hablando de alguien que no tuvo problemas en polemizar agriamente con el general Ariel Sharon y reprocharle la ocupación del Líbano, en exigirle que rindiera cuentas por sus métodos, que explicara ciertas matanzas de civiles. Un duelo de verdaderos pesos pesados.

Fallaci veía que a una cumbre de líderes árabes podía seguirle una masacre entre dos facciones rivales, o entre suníes y chiítas, o entre dos Estados.

Oriana tuvo también su paso por Argentina, cómo no, y desde luego no pasó desapercibida. Pero debe entenderse también el contexto: si se tomó la molestia de bajar a esta sucursal autoritaria e hispanohablante de su Italia, que ya empezaba a hartarla por demás, fue sólo para corroborar cómo podía ser posible que una figura tan estrafalaria como Leopoldo Fortunato Galtieri le abriera otra puerta de entrada a una eventual Tercera Guerra Mundial que se sumaba a las que ya había en Medio Oriente y en la Afganistán invadida por la Unión Soviética.

Para alguien acostumbrada a los duelos verbales con figuras de primer orden mundial, era lógico que hasta sintiera un poco de lástima por aquellos casi dos metros de general argentino que se veía notoriamente intimidado por esos apenas 40 kilos que le preguntaban lo que nadie se había animado nunca siquiera a sugerirle. El “signora giornalista” con que se dirige a ella Galtieri en casi todas sus respuestas resulta casi enternecedor.

Vinieron luego las crónicas de la Guerra del Golfo de 1991, donde se puede leer el nuevo tipo de guerra que se imponía en aquel breve mundo unipolar tras la caída del Muro: algo así como “el anti Vietnam”, una operación aérea, quirúrgica, distante, sin muertos visibles, sin combates cuerpo a cuerpo. Más bien, una destrucción de tipo burocrático y legal, la ejecución de un programa ajustado a las normas del mandato de un organismo internacional. Como ya mencionamos antes, si en estas crónicas hay violencia y horror, eso se encuentra cuando Fallaci baja a la capital del Kuwait liberado y es testigo de la huida de las tropas iraquíes. La guerra se vuelve un desastre ecológico y un conflicto más entre países musulmanes, que no dudan en masacrarse y torturarse del modo más inhumano.

Ella acusa

Llega finalmente entonces aquella trilogía de libros contra el Islam y no hay forma de que la lectura de este material no esté condicionada por la realidad actual: la reacción antisemita que se incrementa y parece salirse de control en Estados Unidos y en Europa después del ataque del 7-O de Hamas en Israel, el más salvaje y mortífero del que se tenga noticia desde el Holocausto; los atentados terroristas que se suceden todos los años en Europa; la creciente inmigración musulmana, sus manifestaciones públicas y la influencia que ganan en los partidos de izquierda, cuando no se trata directamente de partidos islámicos. ¿Tenía razón Fallaci, se trata de que “la vio” antes que nadie? ¿Es como dice ella, que el Islam es una religión de conquista, que el Corán es un mandato que no admite otra interpretación, que los musulmanes moderados son apenas una excusa, que nunca van a responder por las expresiones extremas de su religión —incluso si son sus primeras víctimas— porque bueno, así es el choque de civilizaciones champagne?

Quizás lo que haya en verdad en estos escritos tardíos de Fallaci es una persona no tan enojada con el islam como con su época. Por su edad, biografía y trayectoria se encuentra frente a un panorama desolador: una Italia (y una Europa) entregada a lo que ella percibe como hedonismo vacuo, vulgaridad e imbecilidad. Las élites son hipócritas, los intelectuales la señalan desde una cumbre de falsa moral y los políticos son de mentes pequeñas, intenciones turbias y procedimientos impuros. Lo que la desespera a Fallaci son en verdad la cobardía y la decadencia, los síntomas de todos los imperios en su caída.

No deja de ser curiosa esta furiosa reivindicación que hace Fallaci de Italia y de Europa. A lo largo de toda su obra reconoció, más o menos explícitamente, que la de Occidente es la historia de una sucesión de matanzas cada vez más espantosas a medida que las posibilidades técnicas permitían escalar la muerte hasta el modo industrial. Se hace cargo de la Inquisición, de las guerras de religión, de los gulags estalinistas, de los pogromos, de los fascismos y del nazismo. No se puede dejar de observar que, cuando Fallaci se peleaba con Arafat y Khomeini, el Holocausto estaba a menos de 50 años de distancia: en términos históricos, un ratito.

No se puede dejar de observar que, cuando Fallaci se peleaba con Arafat y Khomeini, el Holocausto estaba a menos de 50 años de distancia: en términos históricos, un ratito.

Así y todo, su defensa de Occidente es la de un ideal intelectual (el iluminismo, la Ilustración, los padres fundadores de la Revolución Americana y la democracia liberal moderna) y una cultura. La expresión artística como la materialización en el grado más excelso posible de esos ideales. Por eso su pasión por la Italia y la Florencia en la que creció, por sus edificios, sus iglesias (a pesar de su ateísmo), sus palacios, museos, cuadros y estatuas. Desde luego, la música, la literatura. Fallaci entiende que la trampa de la aceptación mansa del islam supone en primer lugar la acogida al huevo de la serpiente que va a acabar con Occidente no con una mordida, sino por el simple devenir de la demografía, por la imposición de leyes y tradiciones extrañas y opuestas a sus ideales. Esos mismos ideales que distinguen y engrandecen a Occidente, que reducen todas aquellas matanzas y maldades a meros accidentes de la historia. Después de todo, entiende Fallaci, el propio Islam no tiene nada distinto a guerra, violencia y sumisión de las mujeres para ofrecer a lo largo de su historia, y su pretendida superioridad cultual y científica (Las mil y una noches, las matemáticas) no son más que un embuste.

Fallaci dominó y marcó al periodismo porque aquel tipo de periodismo tenía un sentido y una función que hoy ya no tiene, y más si consideramos las especialidades de Fallaci, que fueron las crónicas de guerra y las entrevistas. Los motivos que podían mover a Arafat o al Rey Husein de Jordania para hablar con ella (difundir su discurso, buscar la simpatía mundial, intimidar), hoy se ejercen de otra manera. No está muy claro si es el huevo o la gallina, pero lo cierto es que hoy el soft power de los emires qataríes y los príncipes sauditas se ejerce en los circuitos de Fórmula 1 y en los estadios de fútbol. Personajes como Vladimir Putin prefieren hablar con un mercenario como Tucker Carlson porque es más cómodo y apenas un poco más caro. Xi Jinping centraliza su comunicación de acuerdo a los protocolos de su régimen. Y además existen hoy medios en la vereda de enfrente de Occidente como Al Jazeera o Russia Today, que pueden transmitir vía cable, satélite o Internet. Y que incluso tienen a no pocos occidentales trabajando para gustosamente para ellos. Por su parte, guerrilleros y terroristas como Yahya Sinwar ya no necesitan hablar con ninguna Fallaci, porque sus masacres las filman y difunden ellos mismos y el trabajo de soporte intelectual lo tienen en la BBC, EFE y la Deutsche Welle.

Polémicas al margen, la obra de Oriana Fallaci conforma un monumento definitivo a la política y al periodismo de la segunda mitad del siglo XX, coincidiendo y contribuyendo con su aporte a las décadas de mayor influencia y gloria de las publicaciones gráficas. Su carrera profesional y el momento histórico que le tocó vivir se amalgamaron a la perfección, quizás como en ningún otro caso, y sus trabajos son testimonios de una época y un periodismo que los que tenemos cierta edad conocimos más bien de lejos y que seguramente tendemos a idealizar. Nos pasa una y otra vez con el siglo pasado: se nos pega y no se nos va con nada.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.