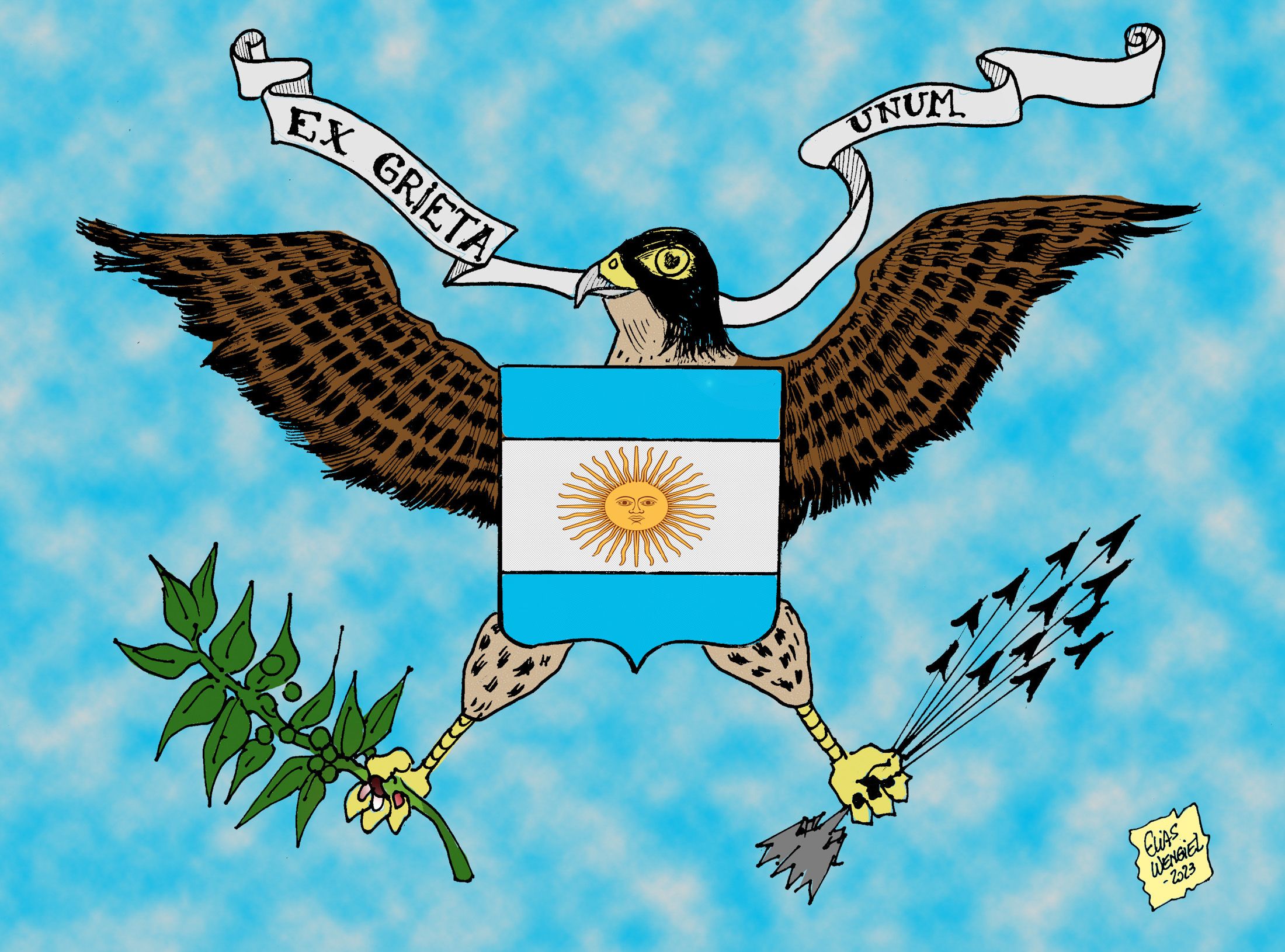

A lo largo del tiempo la política argentina se ha ordenado en torno a distintos pares dicotómicos: civilización vs barbarie, Buenos Aires vs el interior, pueblo vs oligarquía, peronismo vs anti-peronismo, república vs populismo, izquierda vs derecha. De todos estos pares, el último es el preferido por los K. Pero es también el más ficcional y el menos informativo. En Argentina una mayoría se reivindica orgullosamente de izquierda: es la zona universal de confort. En todo caso, el debate es sobre grados o tipos de progresismo o sobre quién representa mejor sus banderas. Por eso este clivaje llevó a los K varias veces al éxito: el que juega de local tiene ventaja.

En este momento la oposición debe elegir su propio par dicotómico para mapear la política. En 2015, Cambiemos apostó por los polos cambio vs continuidad. El cambio era un significante vacío que logró absorber con eficacia las reivindicaciones de república, anti-peronismo y transparencia. Si la jugada no hubiera sido inteligente, JxC no habría ganado. Tampoco habría arrasado en las legislativas de 2017. La discusión sobre si el slogan necesitaba más contenido ya la dimos mil veces. Nos cansó a todos. De hecho, ahora proliferan grupos de “narrativa” por todas partes. En general es gente que dice lo mismo que antes: “la mejor narrativa es el silencio”. Pero el clima de la época les exige usar un rótulo que rechazan. En el fondo, nunca dejaron de creer en la prioridad de los hechos sobre la fugacidad de las palabras. Malas noticias para ellos: en política los hechos son abstractos; lo único concreto son las palabras.

El clivaje cambio vs continuidad sigue siendo el eje de campaña de un sector de JxC. Para ser honestos, los halcones cultivan ideas de centro: modernizar rápidamente el país, recuperar la autoridad democrática del Estado y reconstruir un capitalismo competitivo que genere inclusión a través del trabajo y la movilidad social, sin sensiblerías jesuitas ni concesiones a la doctrina social de la Iglesia. Ideológicamente no tienen nada extremo. Bien podrían integrar el ala derecha del Partido Demócrata. Son “moderados” al estilo Brigitte Nyborg o Angela Merkel. Su marca distintiva es que quieren un cambio fulminante y que están dispuestos a usar todas las herramientas legales para impulsarlo. O eso dicen.

La marca distintiva de los halcones es que quieren un cambio fulminante y que están dispuestos a usar todas las herramientas legales para impulsarlo.

El otro sector de la coalición, por su parte, prefiere otra fórmula. Para las palomas cambiar la argentina es cerrar la grieta, aun si esto implica tolerar prácticas borderline, pactar con una parte del peronismo y resignarse a que el cambio sea más lento y más superficial. En principio, la idea no está mal. A Adolfo Suárez le sirvió para edificar una democracia estable que hace rato nos pasó por encima. Todo depende de si los problemas del país nos dan tiempo, de la habilidad del estratega para domar poco a poco a las fieras, y de que el peronismo se comporte como Santiago Carrillo y no como el Gordo Mortero. Cuál de estos clivajes se imponga –cambio rápido o fin de la grieta– definirá las PASO.

La tesis de que cerrar la grieta es una prioridad activa un campo semántico muy positivo, apelando a valores como la concordia, la unidad y el diálogo. Como escribió Alejandro Bongiovanni en Seúl, cerrar la grieta no está entre las preocupaciones centrales de la gente. Pero muchos argentinos también piensan que en una sociedad tan profundamente dividida es difícil consensuar políticas de Estado para resolver los problemas que sí les importan. Para colaborar en la noble tarea de recuperar la fraternidad, ya hay toda una tropa de intelectuales que invocan la potente imagen de la Moncloa, en un país donde tuvimos el pacto del Nunca Más y años después terminamos con Milagro Sala, Grabois y un secretario de Comercio recibiendo empresarios con un caño sobre el escritorio.

¿Hay que cerrar la grieta?

En la rica literatura sobre la filosofía de la grieta, mucho se discute sobre la posibilidad o la conveniencia de cerrarla. Para examinar los argumentos con cierta objetividad, conviene entender mejor de qué hablamos cuando hablamos de grieta. Si la grieta remite a desacuerdos políticos apasionados entre ciudadanos o dirigentes, entonces la grieta es parte de la normalidad democrática. En todas partes las personas tienen visiones distintas sobre las políticas públicas, sobre las prioridades de gobierno y sobre la calidad de los liderazgos. Si no discutiéramos sobre esto, no habría democracia. No puede ser ésta la grieta que tenemos que cerrar.

[ Si te gusta lo que hacemos y querés ser parte del cambio intelectual y político de la Argentina, hacete socio de Seúl. ]

La otra opción es entender la grieta como una forma de polarización extrema. Así como la democracia implica disenso, también requiere algún nivel de consenso. Según Ronald Dworkin, podemos decir que hay una comunidad democrática cuando los ciudadanos creen que comparten un acervo de valores comunes y tratan sus desacuerdos particulares como disputas acerca de las políticas que mejor reflejan esos valores. Sin esta plataforma compartida, no hay en realidad una comunidad política sino dos sub-comunidades que tienen la desgracia de habitar un mismo territorio. No hay posibilidad dialogar por la simple razón de que no hay ninguna premisa que ambos bandos acepten. Si la grieta remite a esto, entonces es el certificado de defunción de la democracia. Lo único que deja en pie es la maquinaria electoral como último dique de contención a la guerra tribal, aunque con el riesgo siempre latente de las 14 toneladas de piedras.

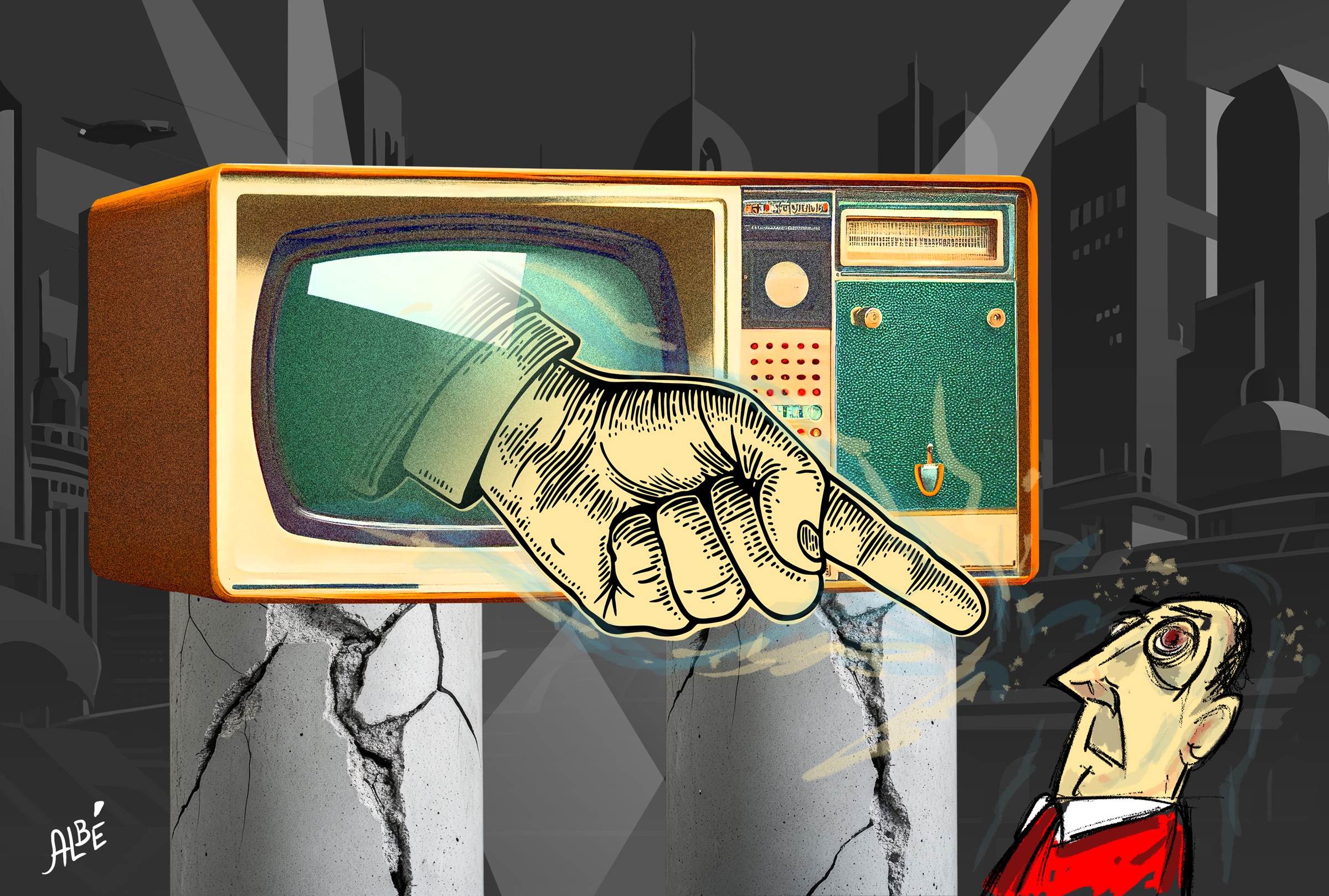

Naturalmente, la polarización extrema es un proceso global. Muchos estudios muestran que las democracias occidentales se están deslizando por esta pendiente resbaladiza. No tanto por un renacimiento de las ideologías sino por obra de nuevas tecnologías de la comunicación, como Twitter, Youtube y los medios digitales. Como dice Cass Sunstein en Going to Extremes, estos nuevos recursos generan nichos de like-minded people, que reciben información parcial, refuerzan recíprocamente sus prejuicios y recaen en la actitud gregaria de celebrar el insulto y la descalificación más allá de las razones. Sin embargo, aun cuando la polarización sea ubicua, no todas las sociedades llegan a la tragedia de la comunidad fracturada. Se salvan del abismo porque los ciudadanos medios, los intelectuales y los actores políticos dominantes suscriben una cultura pública de la tolerancia e inyectan racionalidad en el debate público. Pelean, discuten, se acusan. Pero nunca se tratan como enemigos ni hablan del otro como un hambreador perverso o una continuidad de la dictadura.

Para los populistas, por el contrario, la polarización es la esencia misma de la política: no bien derrotan a un enemigo buscan rápidamente uno nuevo.

El escenario se transforma radicalmente, en cambio, cuando las mayorías son capturadas por el populismo. Los populistas no solamente conciben la política como una guerra de trincheras; además, moralizan la contienda. El conflicto se traslada así del plano de las políticas públicas al de los principios. Todos los puentes vuelan por el aire. El país es nuestro o de los canallas. Como explica Laclau, esta lógica agonal es una poderosa herramienta para construir poder. Nada brinda más cohesión a mayorías inestables que la apelación a identidades morales. El problema es que la revolución populista no proyecta ningún horizonte de reconciliación. En eso el populismo es muy distinto de otras ideologías anti-liberales, como el marxismo. Los marxistas creen que la lucha de clases se termina cuando la burguesía es derrotada. Hay un futuro utópico donde vuelve la concordia. Para los populistas, por el contrario, la polarización es la esencia misma de la política: no bien derrotan a un enemigo buscan rápidamente uno nuevo. Más que mantenerse en el poder, su meta es horadar de manera permanente la cultura política que hace posible la democracia liberal. En esta situación, además de poner cara de bueno y dejarse maltratar en público, no hay mucho para hacer.

Dos maneras de cerrarla

Si la grieta destruye la democracia, es obvio que superarla es una prioridad. Ni Fernando Iglesias lo negaría. La discusión, en todo caso, es sobre cómo la superamos. Hay en principio dos caminos posibles. El modo paloma es pactar e integrarlos. Mostrarles que estamos al borde del precipicio e invitarlos a consensuar una versión aggiornada del modelo corporativo que les garantice sus privilegios a perpetuidad. Por eso el interlocutor de campaña de las palomas no son los ciudadanos sino el establishment, la clase política y los grupos de poder. Les habla a ellos y su mensaje es: “Somos su única tabla de salvación. Si no vienen con nosotros, prepárense para la Revolución Francesa”.

La estrategia podría funcionar. Pero en rigor de verdad el modo paloma no cierra la grieta. Solamente la reemplaza por una nueva. En el famoso consenso del 70%, entran todos los que apuestan por un statu quo “sustentable”, mejor administrado y más racional: las mafias sindicales, el massismo reciclado, los medios que viven de la pauta, los gerentes de la pobreza, los comunicadores reperfilados y los empresarios prebendarios que gastan fortunas en operadores de pasillo. También los artistas e intelectuales en desbandada que seguirán sembrando ideas medievales en los medios públicos, además de cientos de yuppies que sueñan con uno o varios cargos a la vez. Ese es el nosotros de los cierra-grieta. Del otro lado queda esa clase media que se resiste a ingresar a la comuniad organizada. Seguirán pagando la fiesta, hipnotizados por el look Steve Jobs, la publicidad cool pagada con sus impuestos y las ficciones futuristas de gestión escandinava. Ese es el ellos: los votantes del PRO. Su fundador incluido.

El objetivo no es tanto discutir con las viejas ideas en sus propios términos, sino renovar poco a poco los símbolos comunes y el léxico de la política.

El otro modo de superar la grieta no es cerrarla sino disolverla. Este camino requiere, por supuesto, una estabilización rápida de le economía, usando mecanismos de democracia directa cuando sea necesario y movilizando a los ciudadanos como en las marchas del “Sí se puede”. Sin eso no hay nada. Pero también requiere una ambiciosa estrategia de intervención cultural. El objetivo no es tanto discutir con las viejas ideas en sus propios términos, sino renovar poco a poco los símbolos comunes y el léxico de la política. Instalar palabras y categorías nuevas que desplacen a las previas, redescribir la realidad de formas creativas, usar nombres distintos para los mismos hechos. Levantar sin estridencias las estatuas que ellos derrumbaron. En suma: ofrecer un nuevo mapa del mundo que recomponga la axiología social. Más que jugar en su campo para mostrarles que están equivocados, hay que lograr que lo dicen no tenga sentido, como pasó durante mucho tiempo con las momias de Carta Abierta.

La apuesta es un pleno, lo reconozco. Pero hay un dato revelador: con variantes y matices, esta receta de disolución es la que aplicaron muchas de las grandes democracias modernas para generar procesos de cambio cultural profundo y fortalecer la hegemonía liberal: la Revolución Francesa; los founding fathers con su panteón y su religión secular de la libertad; los arquitectos de la democratización post-nazi; y la industria de Hollywood con sus fábulas edificantes. Una vez disuelta le grieta, la política argentina volverá a transitar la moderación y el centro. Nadie entenderá siquiera la palabra “grieta”. Pero este modo de cerrar la grieta es imposible si buscamos una síntesis con el paradigma en descomposición. La grieta solo se cierra en modo halcón.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.