|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

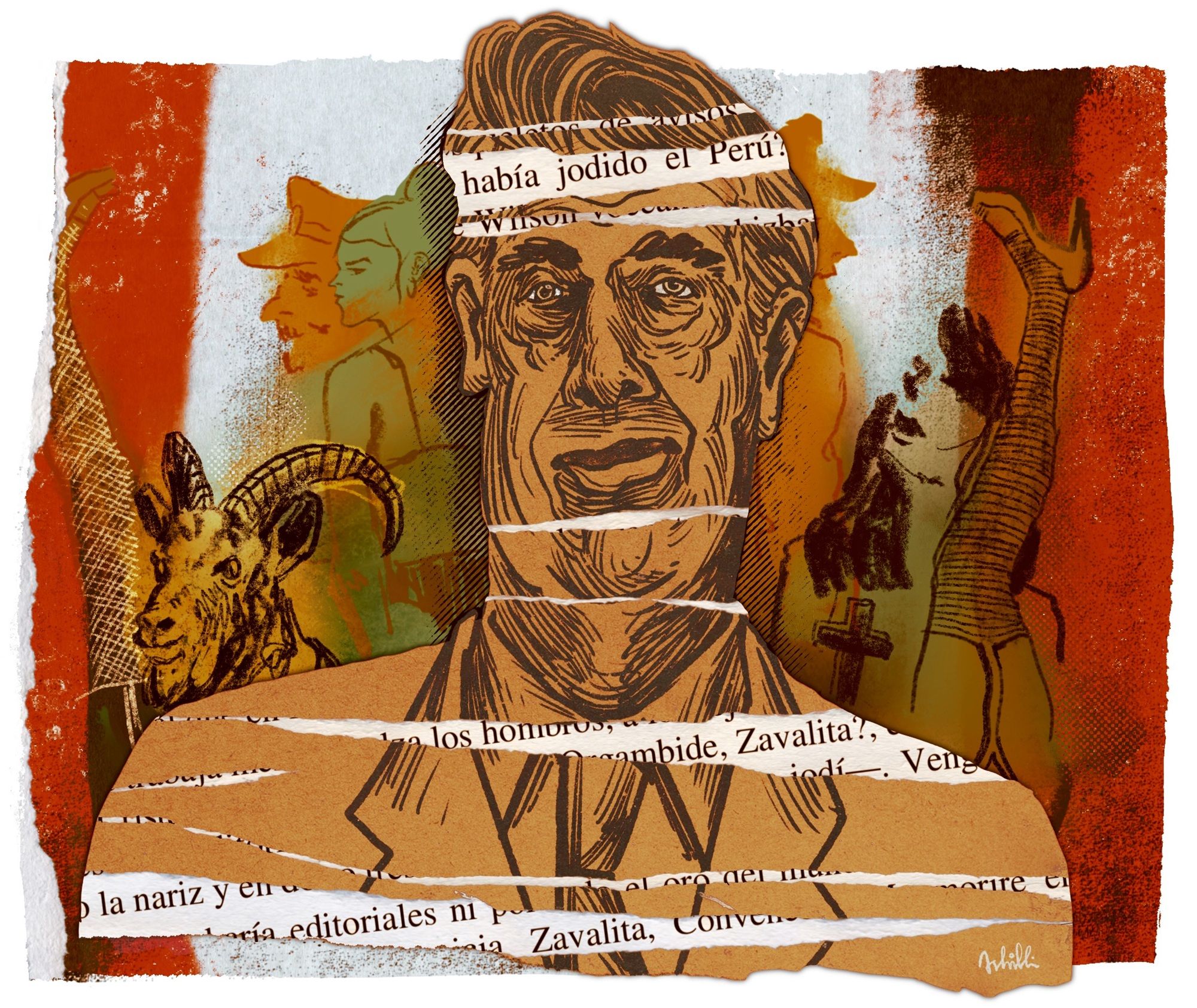

El peruano Mario Vargas Llosa, uno de los novelistas más importantes del último siglo en lengua castellana, y activo agitador político-cultural, famoso por haber abandonado su izquierdismo juvenil para transformarse en uno de los más vocales defensores del liberalismo económico y político en América Latina, murió en Lima el domingo pasado a los 89 años.

Para despedirlo, les pedimos a nueve de nuestros autores favoritos que escribieran sobre su legado literario, sobre las polémicas a su alrededor y sobre su influencia política o literaria. Acá abajo, los segundos cinco: Osvaldo Bazán, Alejandro Bongiovanni, Matías Bauso, Alejo Schapire y Santiago Llach. En este enlace, los otros cuatro.

Esa es nuestra edición especial de hoy, Domingo de Pascuas. La memoria de Vargas Llosa, cuya mirada del mundo compartía tantas cosas con la de quienes hacemos Seúl, se lo merecía. La semana que viene retomamos la programación habitual.

Una historia de Mayta | Osvaldo Bazán

Mario Vargas Llosa murió sin saberlo, pero un personaje suyo me cambió la vida. O al menos, me ayudó a entenderla. Es el protagonista de su novela más infravalorada (dicho por él) y se corrobora que es así porque en tantos recordatorios de estos días, casi ni se la nombró. Todos hablan de La ciudad y los perros, de Pantaleón y las visitadoras, de La fiesta del Chivo y claro, de Conversación en la catedral y su famosa “¿en qué momento se jodió el Perú?”

Pero nadie habla de La Historia de Mayta. En su momento, los críticos –siempre cuidando su discurso, no fuera a pensar alguien que no eran progresistas– la despreciaron porque comenzaba el viaje literario de Vargas Llosa a despegarse de la narrativa de izquierda. No tan solapadamente su reía de un militante trotskista y su fanatismo buenista que lo había llevado a un fracaso catastrófico en la revolución de Jauja de los años ‘50. Pero no fue eso lo que me impactó en mis primeros 20. Me autopercibía de izquierda y no había nada que pudiera cambiar eso. Tenía 20, ‘ta bien. Lo que me impactó era que Mayta era homosexual. Y le daba vergüenza. Como a mí. Pero Vargas Llosa mostraba que lo que enfermaba a Mayta era la vergüenza por ser quien era.

Me estaba ocurriendo lo mismo. Que era imposible hacer una revolución social si uno antes no es honesto con uno mismo. No sé si quiso escribir eso, qué sé yo, no soy crítico literario.

Eso me pasó a mí cuando leí Historia de Mayta. Y me dije “vergüenza, nunca más”.

Gracias Mario por haberme ayudado a dar el paso que Mayta no dio.

Partida doble | Alejandro Bongiovanni

Soy de aquellos que pueden disfrutar de un buen artista sin importar si su afiliación política les resulta antagónica y, al mismo tiempo, rechazan el arte mediocre aunque venga de un semejante ideológico. Dicho esto, debo decir que siempre me dio una satisfacción enorme que un escritor de la talla de Mario Vargas Llosa fuera expresamente liberal. El peruano no sólo le aportó a mi vida La fiesta del chivo, Conversaciones en la catedral o La guerra del fin del mundo (recuerdo haber leído éste último adictivamente en cuatro o cinco días) sino además algunas de las más elocuentes palabras laudatorias sobr el liberalismo. Vargas Llosa defendía con inigualable elegancia y con solvencia intelectual no sólo a la libertad y la democracia –relativamente fáciles de defender, incluso para alguien del mundo cultural– sino también el capitalismo y el libre mercado, conceptos urticantes para la intelligentsia artística global, mayormente de izquierda.

Y es que Vargas Llosa era un liberal en todo sentido, que consideraba al mercado como un proceso de interacción social pacífico y al capitalismo como el armazón institucional que sacó a millones de personas de la pobreza y la marginalidad. Al mismo tiempo, era un enemigo de todo autoritarismo, de izquierda o derecha, y un amigo de las democracias del mundo. Liberal en lo político, liberal en lo económico, liberal a secas.

A pesar de los años que han pasado, todavía me cuesta dimensionar que esa aventurera institución liberal del interior del país que tanto me enorgullece integrar, la Fundación Libertad, haya logrado que un coloso cultural como don Vargas visitara seis veces Rosario y que el Nobel le haya dedicado su libro sobre liberalismo, El llamado de la tribu, de 2018, a Gerardo Bongiovanni, “promotor de las ideas liberales y amigo leal”.

Quizás lo reciente de su muerte me haya generado un dejo de pesimismo y por ello hoy veo muy difícil la regeneración de intelectuales de la talla de Vargas Llosa. En otros rubros pero en el mismo patio liberal, sentí lo mismo cuando partieron Juan José Sebreli y Antonio Escohotado. Gente inteligente, bibliotecas andantes y bien dispuesta, si es necesario, a bracear contra la corriente.

Ya muerto el escribidor, quedan sus novelas para los amantes de la buena literatura y su legado ideológico para los amantes del liberalismo. Felices quienes lo disfrutamos por partida doble.

El lenguaje de la pasión | Matías Bauso

Mi primer encuentro con Vargas Llosa ocurrió en el ‘85, tal vez en el ‘86. En los kioscos de revistas, pletóricos, aparecían, de forma aluvional, fascículos y libros. Solía comprarme los primeros números de la mayoría de esos lanzamientos, ya que para atraer al público eran muy baratos y traían varios regalos. De esas colecciones seguí tres: una de biografías de Salvat, la Biblioteca Personal de Borges y la de Summa Literaria de Seix Barral. Estos eran unos tomos enormes que con tapa dura y dos tonalidades del marrón traían las obras completas de grandes autores del Siglo XX: Hemingway, García Márquez, Pavese, Hesse, Graham Greene, D.H Lawrence, Camus, algún otro que no debo estar recordando y Mario Vargas Llosa.

Así leí por primera vez La ciudad y los perros, Los jefes y Los cachorros. Unos años después fue el tiempo de las grandes (en extensión y en ambición) novelas de los ‘70 y ‘80. Compré El hablador, también de Seix Barral, el día de su salida. Aunque no suelen mencionarla en su canon, en el grupo de sus mejores obras, estoy convencido (la releí hace unos años) de que es una obra maestra. Pero, claro, no la única suya. La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral, La casa verde, La guerra del fin del mundo seguro integran ese listado. Logró lo que pocos: cuando parecía que lo mejor había pasado, que sólo podían quedar estertores de su genio literario, con más de 60 años, escribió otro clásico: La fiesta del chivo.

Siguió escribiendo hasta el final. Fue uno de los pocos Nobel a los que el galardón no inmovilizó. No podía parar, una pulsión irrefrenable. El novelista voraz y mastodóntico tapó al hombre inquieto que miró y pensó el mundo y la literatura. Sus escritos periodísticos abarcan más de seis décadas. La consagración, las ventas y los premios no lo paralizaron ni le sacaron las ganas de leer a sus contemporáneos ni de comentar lo que pasaba a su alrededor. Elogió a escritores jóvenes, rescató a otros olvidados. Siguió leyendo. Escribió sobre Borges, aunque cualquier análisis o crítica pertinente sobre la obra de Borges haya quedado tapada por la boutade inmobiliaria que Piglia, con picardía y malicia, popularizó. Acaso su lectura de Flaubert sea su cima crítica. Sus textos periodísticos, Piedra de toque, están reunidos en tres tomos abigarrados que editó con cuidado Galaxia Gutenberg y que Alfaguara está reeditando bajo ejes temáticos.

Fue uno de los pocos Nobel a los que el galardón no inmovilizó. No podía parar, una pulsión irrefrenable.

Escribió teatro y hasta se dio el gusto de actuar. El perfil bajo no era lo suyo. Recuerdo haber visto, ya pasada la mitad de los ‘80, la puesta de La señorita de Tacna protagonizada por Norma Aleandro. Algo en el fondo de mi memoria me alerta de que en la obra había un desnudo, pero por más que intento recrearlo no llego a él pese a que a mis 15 años debió haberme impresionado. Lo que fue absolutamente inolvidable e impactante de esa obra fue el momento en que Norma Aleandro tan sólo con un juego de luces, una prenda tapándole parte de la cabeza y actitud corporal, como si fuera magia, como si se tratase de un milagro, envejecía 30 años en cuestión de segundos.

Mario Vargas Llosa siempre tuvo perfil alto. Pero no se quedó en su faceta mediática ni en usufructuar las glorias literarias del pasado, el boom y sus novelas pletóricas de las décadas jóvenes. Siempre escribió. Más allá de sus opiniones contundentes, sus libros aparecían periódicamente. Seguía buscando, narrando. Quizá sus actuaciones públicas más resonantes, las tres que Jaime Bayly en su obituario oral marcó como los tres grandes errores de su vida, no sean más que la otra cara de la moneda, un coletazo, una contraindicación de aquello que le permitió construir una obra literaria legendaria. Su vitalidad. Y tal vez ni siquiera sean errores. La piña a García Márquez (seguro se la merecía), la candidatura a presidente de Perú (le permitió escribir unas memorias notables: El pez en el agua) y su romance con Isabel Preysler muestran que su energía era casi ilimitada.

El gran escritor, el Nobel, el bronce peruano, salió —fascinado— en la tapa de la revista Hola. Tenía 80 años y se había enamorado perdidamente. Así iba por la vida y por la literatura: sin entregarse, con avidez, con pasión, aceptando la sorpresa.

Más allá de los peros | Alejo Schapire

La noticia de la existencia de Vargas Llosa me llegó en la secundaria con unas instrucciones que recordaban a cómo ver un eclipse: sería una experiencia deslumbrante y reveladora, pero a la que había que exponerse con precauciones. La profesora nos explicó que era un gran escritor que debíamos conocer, pero que había dado –oh, hereje– un lamentable giro ideológico derechista, así que había que, como con el sol: protegerse. Ponerse un filtro, separar al artista de la obra y, sobre todo, de sus declaraciones públicas. A diferencia de lo que ocurría con otros autores, nos invitaban a ignorar su papel de “escritor comprometido”. Periódicamente volvería a escuchar los peros –los mismos que acompañaron a Borges–, que se volvieron más ruidosos con el Nobel de Literatura, en 2010. Estaba en la Feria del Libro de Fráncfort durante el anuncio de la distinción y la ofuscación de la mayor parte de la delegación de intelectuales kirchneristas era indisimulable. Al año siguiente, este odio se hizo más explícito con los firmantes de la Carta Abierta, que se opusieron a que el flamante Nobel de Literatura abriera la Feria del Libro.

La sempiterna cuestión de si hay que separar al artista de la obra para mí hace rato quedó zanjada con un “sí” definitivo. Me importa tanto como si quien fabricó este teclado ha sido o no una buena persona. Me puede alegrar que un novelista coincida con mis opiniones políticas, pero realmente no es lo que cuenta. Hay escritores excelentes que son pésimas personas con peores ideas y gente formidable que vota como yo y produce una literatura insignificante. El genio de Vargas Llosa no residía, a mi entender, en sus tribunas o ensayos (tengo pendiente La orgía perpetua), sino en sus mejores ficciones, capaces de fabricar un universo propio extremadamente rico donde, justamente, los personajes no son meras marionetas al servicio de la ideología del autor y exhiben toda la complejidad y contradicciones del ser humano, acercándose a una verdad que sólo le está reservada a la mejor literatura. Leer su ficción me llevaba a querer abrir sus libros como un artefacto que se despanzurra para desentrañar los mecanismos interiores y extraer sin éxito la receta de su magia. La última vez que me ocurrió fue con La guerra del fin del mundo. Al día de hoy el hechizo sigue intacto.

El hermoso espectáculo de ver nacer las ideas | Santiago Llach

Cuando de adolescente empecé a leer literatura para adultos, a mediados de los años ‘80, los autores del boom latinoamericano eran algo totalmente establecido, una especie de sentido común literario. Algo parecido a lo que pasaba con los Beatles en la música: nunca deja de sorprenderme cómo en muy poco tiempo –15 años– se consolida un gusto. O tal vez, cosa que no me parece nada descabellada aunque sospecho de ella (todo tiempo pasado fue mejor), nací justo después de un momento particularmente creativo, los años ‘60, al menos en los ámbitos de la literatura latinoamericana y la música popular en inglés.

García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar et al habían sido hábiles para entretejer los mandatos de Borges (¡literatura fantástica! ¡contar buenas historias!), la candente realidad social de nuestros países jóvenes y endebles y las técnicas de las vanguardias tardías europeas, sobre todo francesas (nouveau roman, Oulipo, etc.), más una dosis del abigarrado sureño William Faulkner.

Cuando entré a la facultad, en 1990, César Aira objetaba a esas estatuas que apenas tenían la edad que tengo yo hoy (¡exotismo latinoamericano para vender en las universidades yanquis!) y una nueva generación de escritores (Juan Forn, Alberto Fuguet, Rodrigo Fresán) publicaba una antología-manifiesto con un título epigonal, McOndo, que parecía una ironía celebratoria del capitalismo triunfante (el tiempo fue recostando a esos autores que nacieron a la fama bajo la influencia de la literatura minimalista estadounidense —¡historias mínimas! ¡nada de adjetivos!— en la comodidad de la nueva hegemonía progresista). Mi experiencia de lector y de protoautor fue una experiencia en contra de los autores del boom, aunque no dejé de pasar por el ritual-de-iniciación-Cortázar, como todo adolescente de bien. Tampoco dejé de leer tres veces Cien años de soledad y varias novelas más, incluyendo La ciudad y los perros, a la que recuerdo como una novela de iniciación efectiva, aunque mi recuerdo es también que a mí, que me armé por entonces con la enfermedad congénita de la poesía (¡vivan las delicadezas del lenguaje! ¡las historias en fragmentos herméticos!), me gustaban más Fuentes y García Márquez, que a su vez eran la sombra de Rulfo, que a su vez era la sombra de Dios, que a su vez era la sombra de Borges. En mi cabeza, a Cortázar lo desterré al mismo lugar donde languidecen las remeras del Che Guevara (que alguna vez usé, “irónicamente”) y los morrales (nunca me animé a tanto). Varguitas era demasiado eficaz.

La expresión “separar la obra del autor” se usa en general, en estos tiempos, para hablar de alguien que no adhiere a las convenciones generales progresistas.

Para colmo, en esos años ‘90, Vargas Llosa firmaba artículos en la doble página de opinión de La Nación, el diario que llegaba todos los días a la casa de mis padres en Vicente López. Yo leía esas páginas enteras (leía a Karl Popper, a Guy Sorman, a Atilio Cadorín, a un abuelo de Joaquín Morales Solá), pero el liberalismo era muy poco sexy. Después me iba a la avenida Corrientes, a leer Radar Libros y el suplemento No de Página/12, y a la facultad de la calle Puán, donde la vida intelectual era más caliente, más provocadora, tanto que hasta se permitían burlarse de los escritores comprometidos de los años ‘60, y si Gonzalo Aguilar, un profesor joven y canchero que en las clases ponía canciones de Caetano, leía a García Márquez, lo hacía también como un gesto revoltoso contra la propia convención puanesca. Vargas Llosa ahí no existía.

Después me olvidé de todo eso, y mucho tiempo después maduré, una de cuyas consecuencias fue que Vargas Llosa, como public persona, contra las convenciones de mi nuevo mundo adquirido, me caía simpático. La expresión “separar la obra del autor” se usa en general, en estos tiempos, para hablar de alguien que no adhiere a las convenciones generales progresistas. La idea de la autonomía del arte, que se desarrolla durante el Romanticismo en paralelo a la consolidación de las libertades civiles, es habilitar la libertad de expresión. Es una idea linda pero falsa, una ficción necesaria. En la realidad de la creación artística, todo es más matizado, mezclado y doloroso. El extrañamiento completo no existe, es utópico creer que se puede salir del yo. El narrador y el autor son una pareja que se lleva mal pero que nunca se va a separar. Más que separar la obra del autor, se trata en todo caso de asistir en la literatura al hermoso espectáculo del nacimiento de las ideas.

En los aviones que me trajeron de Buenos Aires a Palermo, Sicilia, leí (no voy a mentir que releí) La tía Julia y el escribidor. Me divertí muchísimo. Es una novela excepcionalmente bien construida: alterna capítulos de la narración macro, en la que se mezclan literatura y vida en torno a un tema bien jugoso, la relación amorosa de un joven de 18 llamado Mario Vargas Llosa con la hermana de su tía política, divorciada de 32, con capítulos de distintas historias que se van entrelazando maravillosamente bien con la historia macro. Esas historias son escritas, se supone, por un genial autor de radioteatros boliviano, pero también podrían ser escritas por Marito, el aspirante a escritor. La reconstrucción detallada del clima social y cultural de la Lima de los ‘50 es todo lo poderosa y libre que la literatura puede ser en términos informativos e históricos, y el truco metaliterario es perfecto, además de que el mensaje en ese punto también es perfecto: no se aprende a escribir bien en la academia, el esnobismo (el prurito por los matices) no sirve de mucho, las grandes historias tienen mucho también de trazo grueso. Ya es tarde para que Varguitas entre en mi panteón mental, pero a quién le importa. No es tarde para que yo, como tantos otros, empiece a leerlo.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.