Día seis

Sin Mandy como compañía en el desayuno y sin que Jimmy nos pase a buscar, se siente que estamos cerca del final. Está Sheri al menos, y es realmente simpática; también está la mujer china, sola y con su máscara de gas. Rebecca lee la nueva edición de Penguin News, que está fechada como de hoy pero que en realidad consiguió anoche (como un cajero de supermercado nos había dicho que podía conseguirse).

Las noticias son geniales. La que más nos interesa es la de Starlink, que por supuesto está en la tapa: el Fiscal General anticipa que pronto el Estado aceptará probablemente todas las excepciones pedidas para solicitar terminales de internet satelital. Parece un parche que no soluciona el problema general: mientras buscaba información sobre el tema ayer, vi que las Malvinas tienen la Internet más cara del mundo si se toma en cuenta lo que pagan y lo que reciben, y la diferencia es demencial. Supongo que por eso es que Mandy, que tiene 64 años, sabe de megabytes y gigabytes: paga por cada uno, pese a que ninguna persona normal en ningún otro lado del mundo necesita ese conocimiento.

En realidad, la noticia más importante no es la de Starlink y tampoco las declaraciones de un congresista que pide una auditoría independiente para el hospital del pueblo, sino que la tapa de Penguin News se concentra en el descubrimiento de minas en una playa. Se suponía que Malvinas estaba libre de minas, que hacía pocos años habían terminado esas décadas de trabajo sobre las que Jimmy recuerda que nosotros no colaboramos. Pero no es el caso.

Esta edición del diario tiene los mismos interesantes elementos que la que yo compré antes e incluso más. Descubro un aviso en una lengua que me resulta extraña, que suponemos con Rebecca que debe ser africana porque muestra muchas veces la combinación “ng”. También veo un espacio publicitario del gobierno donde se publican los nombres de personas que han pedido que se les dé “Falkland Island Status”, que no sé si será algo así como la nacionalidad, una residencia o una mezcla de ambas: lo increíble es que, abajo, se le dice a la comunidad que si alguien se opone a otorgar este estatus puede escribir a Migraciones hasta como máximo 21 días después de publicado el aviso.

Como sabíamos que el tiempo hoy no sería muy agradable, decidimos de antemano que este será un día de ciudad.

Como sabíamos que el tiempo hoy no sería muy agradable, decidimos de antemano que este será un día de ciudad. A las cuatro tenemos la reserva en Malvina House, adonde volveremos para el afternoon tea que queremos probar. Hasta entonces no hay grandes planes: Rebecca dice que va a usar la mañana para actualizar su CV y buscar trabajo, porque acaba de renunciar al US Antarctica Service, y yo tengo que trabajar.

Estoy en el hotel y veo que se sigue armando la decoración de Navidad mientras pienso cuántos dólares voy a tener que vender para pagar esta semana de fiesta. Quiero concentrarme pero me cuesta, porque sé que es mi último día entero: tomo la decisión, para no desperdiciarlo dentro del hotel, de hacer una pausa e ir a Teaberry Café a tomar un cafecito.

Bajo hacia el centro, entonces. Pienso que la estética absolutamente depresiva de la estación de servicio es de lo más británico que puede conseguirse en estas islas, no se puede creer, estar acá es realmente como estar en un pueblo minero en el medio de la campiña inglesa. Paso por el muelle, pero la foto que quiero tomar del cartel de bienvenida con el sol de la mañana nunca ocurrirá porque obviamente el cielo está cubierto.

Mientras me doy cuenta de que nunca salí sin Rebecca desde el lunes, a excepción de la foto que quise conseguir ayer, siento que me gustaría hablar con los empleados de Teaberry Café: cuantos más locales pueda conocer, mejor. Camino y escribo todos estos pensamientos, pero se me congelan las manos. Estoy distraído y se me ocurre que sería una muerte increíble ser atropellado en Malvinas, aunque ayer miré para el otro lado y eso no estuvo tan lejos de suceder. Debe recordarse que acá se maneja por la izquierda.

Sería una muerte increíble ser atropellado en Malvinas, aunque ayer miré para el otro lado y eso no estuvo tan lejos de suceder.

Paso por el gift shop, que está abriendo diez minutos más temprano de lo que anuncia su horario. Justo estaba pensando en el collar de pingüino que le compré a María Alicia, porque sé que era de plata pero también recuerdo que me dijeron otra palabra que no recuerdo. Aprovecho que la empleada está afuera y le pregunto: lo que compré es de sterling silver, sea lo que sea que eso signifique.

Sigo caminando y veo, de repente, a la misteriosa argentina. Va delante de mí y se mueve como si esta fuese la primera vez que sale sola en la ciudad. ¿Se habrá ido a Saunders con Santiago, el español de la primera noche, y recién volvió? ¿Dónde habrá estado? Noto que se detiene en la puerta del supermercado atendido por filipinos para sacar las mismas fotos que yo saqué el primer día. En un momento se da vuelta y hay contacto visual, quiero saludarla, pero me doy cuenta de que ella quiere ignorarme. Me pregunto por qué. La verdad es que me gustaría mucho hablar con alguien de mi país sobre todo lo que estoy viendo.

Cuando llego a Teaberry Café ocurre lo impensado: hay cola. Y dado que todo el lugar es más chico que un monoambiente, la situación es algo incómoda. En la mesa hay un hombre corpulento, que ojalá sea local, y al que pienso preguntarle si me puedo sentar ahí. La alternativa es un banquito, pero el que queda disponible está inaccesible porque lo bloquea una pareja sentada también en la barra. Pido un flat white y una porción de “shortbread”, que no sé qué es pero que me dice la empleada que tiene leche; dejo de lado el “mince pie” porque intuyo que quizás lo coma esta tarde en el té de Malvina House. Pago y quiero dejar propina, pero no me hago entender; creí que sería normal agregarla a la tarjeta, como en Estados Unidos, pero veo que no y el problema es que no traje monedas locales porque me las quiero guardar de recuerdo.

Al hombre que está sentado en la mesa, que estimo en sus cuarentas, se le suma una señora que estimo septuagenaria. Quiero ver si puedo sentarme igual y sí, lo logro, no tiene problema. La mesa es realmente chica: es muy incómodo que yo esté ahí porque no hay forma de que no los mire ni los escuche. Agarro el celular para tipear todo lo que se me pasa por la cabeza y fingir que estoy ocupado. Doy vuelta con la mirada por todos lados, veo que los sándwiches que se ofrecen parecen de muy buena calidad (vienen del Waterfront, que evidentemente es del mismo dueño, porque también hay allí publicidad de Teaberry). Los que estaban en la barra se van pero los reemplazan otros porque sigue llegando gente: claramente no entramos en todo el café más de cinco o seis clientes al mismo tiempo, les juro que no hay distancia entre las personas. Por suerte, todo indica que la mayor parte de la gente compra para llevar: otro modelo de negocios imagino que no sería sustentable, dado que hay dos empleados atendiendo este pequeñísimo lugar.

Pasan los minutos y mi presencia en una mesa ajena sigue siendo dramática, cada tanto cruzo miradas con el hombre y la señora pero no me animo a hablarles. Escucho que hablan de “local businesses”, lo que me hace pensar que quizás sean turistas, y también muy silenciosamente sobre lo que tiene puesto una mujer que ha entrado al café. Imaginate una situación en la que hay solamente una mesa disponible, está ya ocupada por dos personas que están teniendo una conversación, y aún así vas y te sentás: bueno, es así, en esta situación estoy yo.

Estoy tan incómodo que me como el shortbread, pese a que no tengo nada de hambre y pensaba guardarlo para después: parece una especie de scon no salado pero tampoco dulce, no sé, es raro. No sé si vale la pena haberlo comprado porque quizás esté disponible en el té de la tarde; sí es seguro que no voy a almorzar.

Con un poco de suerte y otro de voluntad ajena, logro por fin hacer contacto con mis compañeros de mesa.

Con un poco de suerte y otro de voluntad ajena, logro por fin hacer contacto con mis compañeros de mesa. Entra a Teaberry una mujer que ambos conocen, le preguntan si está mejor; ella dice que no, que necesita descansar, que anoche hizo un curry y le sintió un gusto totalmente distinto al usual (war flashbacks). El hombre acota que una vez tomó una medicación que era como queso azul y que por ese hecho la tomaba con gusto. Yo, como siempre, estoy en el medio de la conversación; mi silencio es insostenible y no puedo evitar mirarlos, así que la señora se pone los pantalones y me pregunta si tomaría un medicamento con gusto a queso azul. No soy precisamente un fan de ese queso, le digo, pero el queso es queso: tomaría ese medicamento.

Ahora sí, entonces, consigo entrar a la conversación. Descubro que el hombre es escocés y que la mujer es australiana. Ella vino en 1987 porque su marido tenía un contrato de trabajo de dos años; sigue acá, por lo que su definición del tiempo debe haber cambiado. Curiosamente, el caso del hombre es similar: vino en 2009, también en teoría por dos años, y sin embargo acá está. Todo esto quiere decir que estoy hablando con una clase nueva de locales: los que adoptaron las Malvinas como propias.

La mujer me dice que es de Sydney, o sea que supongo que el cambio de vida ha sido realmente extraordinario. Ella asiente y dice que acá vive de una forma muy diferente, que conoce a todos. Ya jubilada, no tiene planes de ir a ningún lado: su hija se casó con un isleño, por lo que espera que sus nietos sean también de acá.

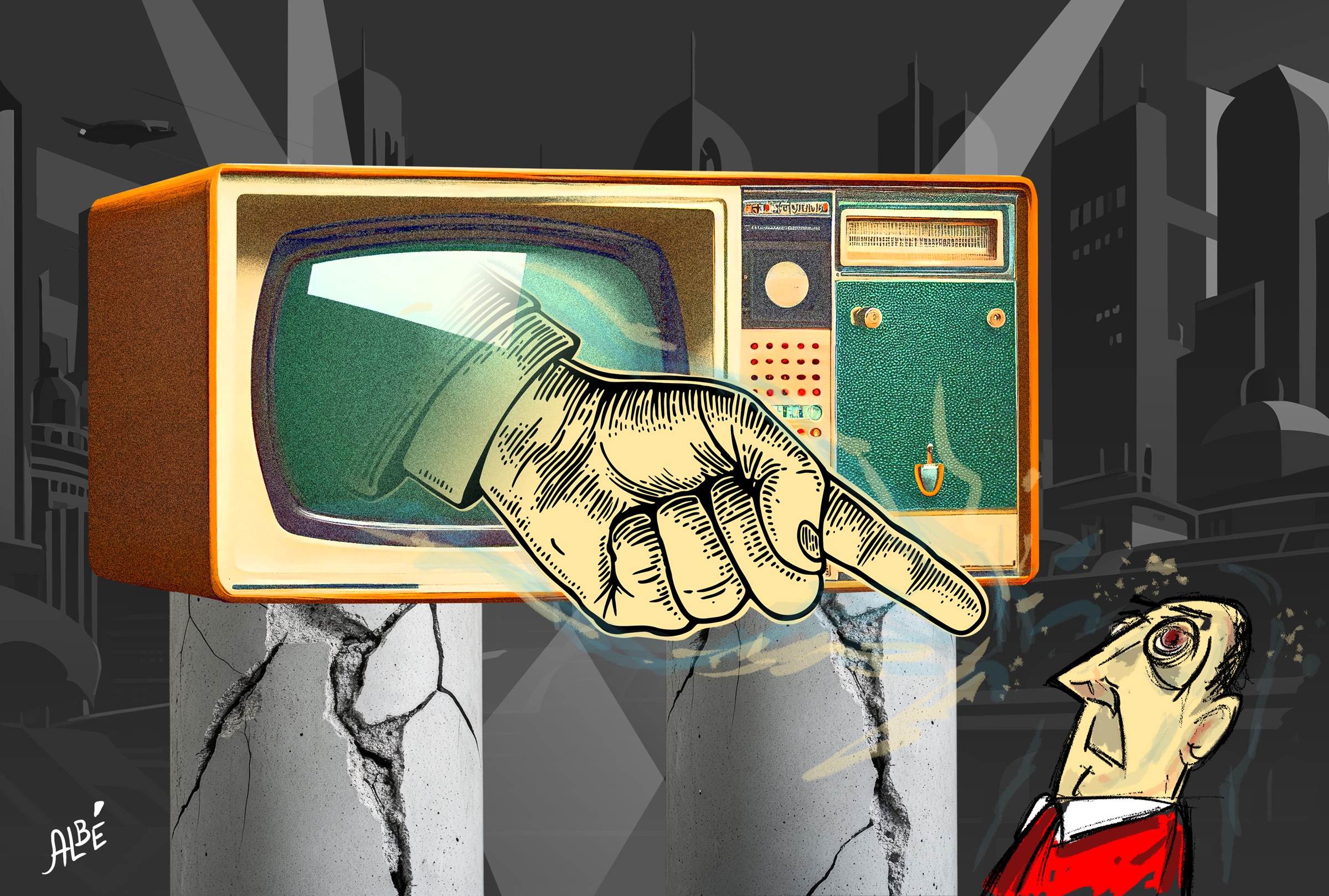

El hombre, en cambio, trabaja. Dice ser un freelancer que escribe artículos periodísticos y que mezcla esa carrera con trabajos relacionados al derecho, dado que es abogado. Le pregunto por Penguin News, donde me dice que escribe. Según entiendo, también aparece en la televisión de tanto en tanto para hablar sobre Malvinas, pero no con su cara porque cree que no quieren verlo.

Mis preguntas, naturalmente, me vuelven en la forma de repreguntas. Explico que soy argentino y, dada una inquisición acerca de mi profesión, politólogo. “You must be fascinated by our politics”, me dice riéndose el hombre. De hecho le digo que sí, que vengo siguiendo la controversia por Starlink y que me parece muy interesante. Pero el hombre es escéptico de la Internet satelital, ante mi sorpresa: habla tan rápido que no entiendo del todo lo que dice, pero me queda claro que no confía en Elon Musk (razonable) y que no cree que sea rentable para Starlink. En ese último punto no creo que tenga razón porque el negocio no es “instalarse” en un lugar sino que Starlink esté disponible literalmente en todo el mundo. De todas formas no quiero contradecirlo.

Que no confíe en la solución más probable no significa que el escocés no reconozca el problema: yo tengo el plan más caro de todos, me dice, y recibo 150 gigas al mes. Me sigue fascinando que la gente sepa de megas y gigas, como me pasó al hablar con Mandy; repito el comentario de mi nueva amiga Rebecca de que estar acá es como viajar a los ’90 y la australiana me dice que es así o incluso peor. Pero el escocés retruca: “This is much better than when I first came here!”, dice riéndose, porque en 2009 podía como máximo tener 1,2 gigas. Dios mío.

Qué esperabas

La señora inquiere, entonces, sobre si las Malvinas son lo que yo esperaba. La pregunta es bastante normal pero como no me la hice antes me descoloca, así que atino a decir que algunas cosas son como las imaginaba y otras no. Le digo, ante su consulta, que la ciudad me parece más grande de lo que creía y que entiendo cómo se construyó, es decir de cara a la bahía para que el puerto fuera de aguas calmas. Lo que no comprendo, agrego, es por qué no hay ningún tipo de desarrollo inmobiliario que mire hacia el mar: creo que en el continente nos mataríamos por vistas que acá son ignoradas. Me contesta que en realidad las casas que se construyen hoy se hacen no porque den hacia la bahía sino porque dan hacia el norte y entonces son más soleadas; si estuvieran de frente al mar recibirían menos luz solar. Acepto el argumento.

Continúo con mi evaluación de la ciudad para los locales y digo que la gente me parece amigable. Entiendo, como me ha explicado Jimmy (a quien naturalmente la australiana conoce, igual que a Mandy), por qué hay gente que tiene recelos con los argentinos, particularmente aquellos de la generación que vivió la guerra; pero reitero que yo no he sido discriminado ni maltratado por nadie. Imagino que en el trato con la gente me ha beneficiado hablar inglés, porque les digo que sería imposible manejarse acá en español: están de acuerdo. También comento que me gusta ver que los habitantes de la ciudad salen a comer, que haya alrededor de una decena de locales gastronómicos entre restaurants, cafés y bares; me rebotaron en Malvina House el otro día, sí, pero eso tiene su lado positivo.

El escocés y la australiana son muy simpáticos, pero la mujer le pregunta tres veces al hombre si ya terminó su café: no sé si quiere irse porque tiene cosas que hacer, me vuelvo paranoico y no sé si es casual que haya empezado a preguntar después de que yo dijera que vengo de Buenos Aires. Ha parecido interesada, pero en cualquier caso quiere irse. Cuando finalmente termina su café el hombre se levantan los dos, me desean suerte con el vuelo de vuelta (¿la necesito?), y siguen su camino.

Como Teaberry Café es el lugar en esta mañana en Malvinas, la gente sigue llegando y pronto me pregunta una mujer si puede sentarse en la mesa conmigo. Yo asiento, mientras anoto todo lo que acaba de pasar para no olvidarlo. Veo que tiene un vaso térmico de Teaberry, se lo elogio y me recomienda comprarlo; si no tienen acá el diseño que ella tiene (con pingüinos), estará en el Waterfront. Siento algo de vergüenza en forzar otra conversación, así que me voy.

Dado que mi intención sigue siendo trabajar, cruzo a Malvina House porque sé que puedo hacer trampa y mi tarjeta de Internet funciona también ahí. Parece joda, pero mientras yo entro veo otra vez a la argentina, esta vez saliendo con una mujer local. ¿Adónde va? ¿Qué hace?

Me instalo en el lobby de Malvina House, donde chusmeo el mercado y las redes sociales. Por un lado, opero acciones argentinas en estas semanas de euforia por el presidente electo; hasta ahora me ha ido bastante bien y por eso he tomado ganancias, pero creo que el bull market nacional todavía tiene para dar así que vuelvo a entrar. Si nos matamos, nos matamos. Por otro lado, quiero mantener actualizado al público acerca de aunque sea algunos acontecimientos, así que tuiteo sobre la divergencia entre el sentimiento británico y el sentimiento “falklander” que discutimos con Jimmy. Tengo que tener cuidado porque cualquier tweet o comentario sobre Malvinas ofende a alguien de una forma u otra.

Duro poco en Malvina House porque no tengo la computadora, de modo que emprendo la vuelta aún a sabiendas de que volveré a entrar por esta misma puerta en cuatro horas para el té de la tarde. No me he percatado de que llueve un montón y de que tengo una campera más preparada para el viento que para la lluvia; lamento que el paraguas haya quedado en el hotel, pero en circunstancias ventosas tampoco me hubiera servido. Estoy a la deriva.

De nuevo en el Lodge, lo único que me sale pensar es: la puta madre, no puede ser que esta gente viva así. Realmente me toma una hora hacer lo que en circunstancias normales de Internet podría hacer en minutos. Para colmo la red me expulsa frecuentemente, como si estuviera colapsada, y se me acaba el tiempo de un servicio espantoso. Pido otra tarjeta.

Recibo un mensaje de Rebecca de que saldrá a recorrer gift shops y de que nos encontramos en Malvina House a las cuatro, así que cuando llega el momento salgo solo. Esta vez sí llevo el paraguas, porque el viento ha amainado. Pero también llevo mi computadora, porque las tareas que yo creí que podría terminar para las cuatro todavía siguen en el aire a causa de la falta de conexión.

Menú de Malvina House, el principal restaurante de Stanley.

En Malvina House tenemos efectivamente una mesa reservada, pero no es en el restaurant como yo imaginaba sino en el bar. Nos preguntan si queremos tomar té o café; me parece criminal venir al té y no tomar té, así que la respuesta se cae de madura. El servicio es generoso: viene en una elegante bandeja de tres capas y trae sándwiches con jamón, queso y tomate, tostadas con huevos revueltos fríos, otras con atún, manteca, mermelada, scons, pequeños muffins de chocolate y porciones de varias tortas, entre ellas de zanahoria, de mousse de chocolate y de limón. El salón, que estaba semivacío cuando llegamos, empieza a poblarse hasta que se llena: a las cinco de la tarde parece que todo el pueblo está celebrando el fin de semana y comiendo calamares a nuestro alrededor.

“I have gossip”, dice Rebecca. Mientras entraba a Malvina House, dice que la chica argentina estaba cerrando su cuenta en el hotel en la recepción y que dijo que algunos ítems los pagará una “oficina” de algo que Rebecca no alcanzó a escuchar. Esta información nos trae más preguntas que respuestas: ¿quién está pagando por el viaje de esta chica? ¿A qué vino? Este hotel, después de todo, es caro; yo vi habitaciones por 200 dólares hace meses y Rebecca otras a 250 hace pocas semanas, aunque Jimmy diga que se pueden conseguir por 75 libras como en el Lodge. También se me ocurre la posibilidad de que esta chica no sea argentina sino uruguaya, y que hablar poco con ella no me haya permitido darme cuenta; pero si ese fuera el caso, ella en tanto personaje no sería menos misterioso. Rebecca tiene también otra información, menos relevante, que es que la china que bajaron del crucero se volverá mañana en el transfer con nosotros, según vio en un cartel publicado en la puerta del Lodge.

Como ya es usual, Rebecca me pregunta por María Alicia, con quien pude hablar unos minutos hace un rato. Se alegra. Le cuento que ella está viendo Lucifer, serie que no conozco y Rebecca tampoco; le digo que le sugerí a mi novia que vea la primera temporada de El encargado así vemos la segunda juntos, pero no me pongo a explicar los pormenores de la serie porque serían insólitos para una persona de Estados Unidos.

Quisiera quedarme en Malvina House para trabajar desde acá, pero aunque parezca increíble la Internet es aún peor que en el Lodge; quizás porque el hotel es más grande y la red colapsa más fácil. Rebecca tiene algunas libras para gastar y decide ir al cine que tiene el hotel a ver The Marvels. La otra opción era Gran Turismo; ninguna me llama la atención. Me dirá después que había unas 15 personas en la función, que las sillas eran cómodas, que la película no era la mejor pero estaba bien.

Camino en soledad, pues, hacia el Lodge, no sin antes ver a la argentina y al piloto inglés tomando un café en el Waterfront. Algo me dice que él es un pesado pero que está tratando de chamuyársela, qué sé yo, ojalá le salga bien. Subo la colina hacia el hotel y me doy cuenta de que saludo a los que pasan en auto porque ellos también me saludan, y también intercambio una sonrisa con una mujer que está leyendo un libro en Shorty’s. Me voy mañana, pero de repente no me siento tan turista.

Cuando por fin termino con mis obligaciones me dedico a lo usual: tuitear y escribir. Otra vez me cuido de no ofender a nadie y uso el nombre de Puerto Argentino en lugar de Stanley en un tweet para mostrar el gran proyecto de construcción del geriátrico; pero como no podía ser de otra manera, ahora un anti-nacionalista se ofende de que use esa denominación que inventaron los militares. No hay caso, es imposible quedar bien con todo el mundo.

Lo bueno de haber comido tanto en el té es que puedo saltearme la cena, y es lo que decido hacer para concentrarme en este diario, que lamentablemente no se escribe solo. En el interín, escucho ruidos en una ventana y creo que una empleada se ha quedado encerrada afuera; voy a ver si necesita ayuda, pero eso la asusta. No sé si mi color de piel es demasiado oscuro o no acostumbran que haya alguien en el hotel, pero es la segunda vez que mi sola presencia asusta a una empleada (antes me había pasado con Sheri).

Como si este viaje fuera circular, mientras estoy escribiendo aparece Santiago, el español que durmió en el Lodge la primera noche con nosotros y luego se fue a Saunders Island. Ha vuelto: me cuenta que estuvo en dos estancias distintas, que no hay pueblos ni nada por el estilo sino casas individuales, que lo llevaron de una a la otra porque había 16 kilómetros de distancia entre ellas. Y cómo se aterriza, pregunto, porque sé que fue en avión, a lo que me responde que simplemente sobre el pasto. Pero él no tiene interés por ninguna de estas cosas, sino por la naturaleza: dice que vio albatros y pingüinos de un tipo cuyo nombre no reconozco pero que sé que no es ninguno de los que yo vi.

Vio albatros y pingüinos de un tipo cuyo nombre no reconozco pero que sé que no es ninguno de los que yo vi.

Inteligentemente, Santiago armó su propio viaje: debe haberse espantado, como yo, de los presupuestos de las agencias. Me explica que fue cuadrando con cada lugar dónde podía quedarse y dónde no en base a sus preferencias, que se quedó con ganas de ir a una isla que está siempre llena de elefantes marinos. Estará en la ciudad hasta el domingo, cuando irá a Volunteer Point hasta el jueves (“quiero tener varios días por si me tocan algunos malos”), y después retornará para volver a su Barcelona el próximo sábado. Evidentemente se toma este lugar más en serio que yo.

Que Santiago haya llegado me ayuda a repasar toda la semana con él, porque está interesado en escuchar lo que hicimos con Rebecca. Le cuento que Mandy nos alcanzó a Gypsy Cove y le sorprende que lo haya hecho gratis (dice que le cobraron 15 libras para ir al aeropuerto de Stanley, que no es la base militar sino la pista de aterrizaje que según Mandy construyó Argentina). No parece que sea un gran caminante, porque parece abortar la idea de ir hacia el faro cuando le digo que puede ser una caminata de todo el día; tampoco disfruta demasiado de la lluvia, porque me dice que hoy hizo un tour por la ciudad y terminó sacando fotos desde el auto. Pero está feliz de estar acá.

Me despido de Santiago porque ya es casi medianoche y todavía tengo que bañarme y hacer la valija. Además, mañana no puedo dormir todo lo que quisiera: a las ocho y cuarto tengo que atender a Garret para su programa de radio. Ya en la habitación descubro que dos de los tres tramos de mi vuelo de vuelta no incluyen el equipaje de mano; me entero ahora, como el meme de Paenza. A menos que logre hacerme el boludo, esto puede terminar en una masacre en el aeropuerto.

Día siete

La mañana es bastante más caótica de lo que me gustaría, incluso pese a haberla planeado. Me levanto con un mensaje de Garret de que me llamarán a las ocho y cuarto, la hora acordada; chequeo que todavía tenga suficiente Internet y me pregunto si se cortará la llamada. Paso por el comedor y le pido a Sheri si puedo tener un omelette de jamón, queso y tomate listo para las ocho y media; todos los otros días me siento, pido el desayuno y espero, pero si practico ese modus operandi hoy no voy a llegar a pasar por el baño y estar listo a las nueve, que es desde cuando el hotel ha anunciado que nos podrían pasar a buscar. Es una precaución, realmente no creo que sean tan puntuales, pero no está de más.

La entrevista con Garret sale muy bien y me da una chance de seguir reflexionando sobre lo que he visto. Hablo sobre pingüinos pero sobre todo sobre las personas, los locales, los inmigrantes, sobre la realidad paralela en la que se vive acá a tan poquitos kilómetros de la Argentina. Cierro con una reflexión sobre autodeterminación y ocupación del territorio que, si alguien la hubiera escuchado, habría significado una sentencia de cancelación por parte de buena parte del nacionalismo. Lo bueno es que nadie lo hizo.

Me siento en el comedor a las ocho y treinta y cinco, justo cuando aparece Santiago; yo le he advertido que no venga mucho más allá de las nueve, porque en la primera mañana yo vine después del horario del desayuno y efectivamente no pude desayunar. Hablamos sobre lo absurdo de las porciones, que son enormes y que le quitan a uno las ganas de almorzar; Santiago, riendo, dice que pensaba comer alguna fruta y que de repente se encuentra con que le preguntan si quiere un omelette de dos o tres huevos.

Cierro con una reflexión sobre autodeterminación y ocupación del territorio que, si alguien la hubiera escuchado, habría significado una sentencia de cancelación por parte de buena parte del nacionalismo.

Miro hacia afuera, donde la china espera a la intemperie con la máscara de gas puesta, y veo que llega el colectivo de Penguin Travel, la empresa que ya nos trajo desde el aeropuerto y que hoy nos va a llevar nuevamente (como se puede ver, los kelpers son muy originales con los nombres). Mi reloj marca las ocho y cuarenta y siete, es decir trece minutos antes de lo previsto. Me despido rápidamente de Santiago y voy aunque sea a lavarme los dientes antes de salir. “¡Llegaron demasiado temprano!”, le digo a Sheri, que se ríe y me dice que tengo razón.

Pero salgo del baño y veo que la cocinera del hotel, que evidentemente se puso a buscarme, dice “There he is!”, como si yo estuviera llegando tarde. Retruco que la cartelera dice, claramente, que nos pasarían a buscar a las nueve (aunque no a mí, en realidad, sino a un tal Marcus Falcone) y ella tiene el tupé de decirme que no, que era a las ocho y cuarenta y cinco. Tengo razón pero no insisto.

Saludo a Sheri con un abrazo, porque ha sido muy amable conmigo; me dice que puedo llevarme la bolsita con el almuerzo, que hay una preparada para mí, pero le digo que creo que no lo pagué y entonces confirma con la cocinera que no existe tal almuerzo. Subo al colectivo, donde solo estamos Rebecca, la china, un par de personas más y yo.

Vivir bien

Es un lindo día en Stanley, o al menos soleado. Noto que varios lugares, incluido el Lodge, tienen paneles solares; junto con la energía eólica, que según Jimmy alcanza para 20% o 25% del suministro de Stanley, deben constituir una fuente considerable de electricidad. Parece un poco irónico que busquen renovables para casa pero también le estén poniendo fichas al petróleo submarino para exportar.

El colectivo para en Malvina House, donde se sube una veintena de personas (entre ellos, la argentina y el piloto inglés), pero también en un par de casas particulares. Me pregunto si los locales contratarán este servicio hacia el aeropuerto de la base militar, que cuesta 22 libras por tramo, o si se trata de turistas que se hospedan en Airbnb. Pienso que si este último es el caso deben estar regulados, porque el pueblo es tan pequeño que no habría forma de mantener un hotel informal escondido. Pero no recuerdo haber visto esta opción cuando buscaba alojamiento.

En el recorrido final por Stanley, el colectivero nos lleva hacia el oeste, la parte moderna. Ahora entiendo la descripción que me dio Sheri cuando le pregunté: realmente hay muchas construcciones nuevas de este lado, que me doy cuenta de que quedó relativamente inexplorado. El pueblo está ya a esta altura inexplicablemente estirado, porque queda espacio hacia arriba con vista a la bahía sin usar, y en el extremo norte vemos un cartel que dice que la Falkland Islands Company (que parece un privado, pero es el gobierno) está trabajando para construir 70 nuevas casas. Las calles están en esta zona impecablemente asfaltadas, las construcciones son modernas, parece que la gente vive bien.

La verdad es que estoy agotado, no me quiero dormir en el colectivo porque quiero seguir prestando atención, pero tampoco tengo energía para ponerme a buscar los anteojos de sol. Pronto, o quizás cuando vuelva, será tiempo de borrar fotos, uno de mis momentos favoritos de cada viaje porque es cuando selecciono solamente las que quiero atesorar; así, mi galería adquiere coherencia y deja de ser un basurero de click tras click de cualquier cosa que haya visto. Internalicé este proceso antes de describirlo; recuerdo que la primera vez que lo expliqué, a una amiga británico-india, no entendía cómo borrar fotos me causaba placer.

En el extremo norte vemos un cartel que dice que la Falkland Islands Company (que parece un privado, pero es el gobierno) está trabajando para construir 70 nuevas casas.

Empiezo a volver a la realidad y a preocuparme por sucesos que vendrán, en especial por un evento del trabajo el próximo martes. Pero a quien no puedo sacarme de la cabeza es a María Alicia, porque no puede ser lo que está pasando, es literalmente la persona más buena del mundo, simplemente no tiene sentido que sufra tanto. Tuve que irme casi corriendo del hotel y no le pude avisar que me estaba yendo; ahora no creo que vuelva a tener conexión hasta llegar a Chile y me preocupa no haberle dado una señal de vida, aunque no la pida ni le pueda prestar atención. Escucho música que me pone melancólico, música que escuchamos juntos cuando en perspectiva no teníamos ninguna preocupación real: “Dame un poco más de tu veneno”, dice la canción, y eso es lo que le pido. Sé que si quiero llorar, puedo, pero no es el momento, no quiero hacerlo en este lugar y con Rebecca al lado mío. Al mismo tiempo, creer que controlo el llanto me hace preguntar si no es todo falso, me cuestiono si soy un hijo de puta por haber hecho este viaje. Me siento lejos de casa y quiero volver.

Hemos dejado ya la ciudad, hemos pasado los turbinas de energía eólica y hemos pasado Boot Hill, un pedacito de campo en el medio de la nada donde los militares que se vuelven al Reino Unido dejan uno a uno sus botas en forma de recuerdo. De día, la base donde está ubicado el aeropuerto se ve bastante imponente; de hecho, ahora que lo pienso no es Goose Green con sus 70 habitantes el segundo poblado más importante de Malvinas, sino Mount Pleasant y sus centenares de soldados. Se ven casas bonitas, calles con nombre, jóvenes que caminan, incluso un supermercado.

Una vez dentro del aeropuerto, bajamos del colectivo y en la fila nos juntamos Rebecca y yo con el piloto inglés, pero que esta vez no está acompañado por la chica argentina. Evidentemente estamos destinados a no saber qué vino a hacer ella y por qué, aunque sí nos enteramos de que él estuvo en Saunders Island con Santiago. Al final no solamente ocurre que los kelpers se conocen entre todos, sino que los visitantes también nos conocemos entre nosotros.

Como sea, charlamos los tres mientras la fila avanza lentamente: es increíble la lentitud de todo el proceso en el aeropuerto de Mount Pleasant, pese a que para atender solo dos vuelos ida y vuelta por semana tiene todo lo que tiene que tener uno civil e internacional. Esto quiere decir que hay un mostrador para despachar valijas, cubículos de Migraciones, scanners para revisar el equipaje de mano y hasta un free shop. Y todo esto existe, repito, para dos vuelos por semana.

Base militar de Mount Pleasant, desde el avión de regreso.

Como para hacerme sentir en casa, en cada una de estas instancias se dejan ver varios empleados que simplemente miran sin hacer tarea alguna. En un lugar tan carente, por ejemplo, de Internet, se nota que hay muchos procesos manuales e imagino que así se debe haber sentido volar en los años ’70 u ’80. Hay hasta un cartel que dice que si uno tiene que pagar exceso de equipaje solo puede hacerlo con efectivo. Imagino que no es cierto, que no puede ser, pero el cartel está.

Hago el check-in en el mostrador, aunque ya lo hice con el teléfono, y paso entonces a Migraciones. Ahí, con una sonrisa muy amable, una chica asiática me pregunta si ya pagué la tasa de turista a la ida, en cuyo caso debería tener el comprobante; como no lo hice, tengo que abonar 27 libras y sí, afortunadamente puedo hacerlo con tarjeta. Acto seguido, me estampa un sello con un pingüino en mi pasaporte que dice “departed”.

Noto a continuación que no solo tengo que pasar todo lo que tengo (y yo mismo) por el scanner, sino que además todos los bolsos son abiertos por personal que asumo militar. Me toca entonces la revisión de equipaje más exhaustiva de mi vida, que acaba con la confiscación por parte de la oficial de un caracol que pensaba llevar para un amigo y tres pedazos de vidrio molido que iba a regalar a la madre de otro, que hace con ellos artesanías. Solo puedo llevarme souvenirs comprados; no me puedo llevar nada natural de Malvinas.

Después de arreglar el innecesario desastre que me han hecho en la valija, me pongo a escribir con música instrumental de fondo para no distraerme. Escucho golpes fuertes: es granizo, que nunca he escuchado acá hasta ahora. Por suerte el mal tiempo no pasa de ser una falsa alarma y con solo algunos minutos de demora subimos al avión; al igual que durante todo el proceso, una gran cantidad de personal (inusual para cualquier otro aeropuerto donde haya estado antes) se asegura de que estemos todos arriba. Es cosa seria operar vuelos civiles en una base militar.

No puedo escribir en la computadora mientras ascendemos, así que cambio la música a temas aleatorios de entre los más de 500 que tengo descargados en mi celular. Mientras subimos entre las nubes y las islas se pierden detrás de nosotros, escucho:

Quiero que comprendas

que es sincero el cariño que te tengo

y que nunca va a faltar,

estoy perdiéndome…

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.