|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Cuenta la leyenda de la prehistoria cultural que en la segunda mitad del siglo XX se implementó en Canadá un curioso modelo de proteccionismo cultural, aún vigente con modificaciones. Conocido como “can-con”, por la abreviatura de “contenido canadiense”, establecía cuotas de reproducción mínima de productos culturales nacionales para medios masivos como la radio y la TV. Como no podía ser de otra manera, los criterios para administrar estas cuotas eran burocráticos y arbitrarios, sintetizados en la la regla MAPL: música, artista, performance, letra. El piso mínimo para que una obra fuera considerada can-con era que tuviera al menos dos de esas cuatro características. Es decir, compuesto, interpretado, registrado o escrito por un canadiense.

Este modelo se llevó a la práctica en 1971, justamente, el mismo año en el que en Estados Unidos la administración Nixon abandonó el patrón oro y estableció nuevas reglas para el comercio mundial de bienes y servicios en relación con el dólar. El “arancel” mínimo para el can-con se estableció en el 25% del contenido emitido en la radio y la televisión canadiense, y en los años ’90 el requisito subió incluso hasta el 40%. Los beneficiarios de esa barrera aduanera cultural, impuesta por la alta penetración de las industrias de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, fueron nombres locales, algunos de ellos con proyección internacional (Céline Dion, por ejemplo). Un proteccionismo cultural, sobre todo, ante los tanques de Hollywood y los artistas británicos muy presentes en los medios.

Los argentinos conocimos algo similar: durante la guerra de Malvinas se prohibió la difusión de música en inglés en nuestras radios y canales de televisión. La medida ayudó al auge de artistas locales como Mercedes Sosa, César Isella, Charly García, Luis Alberto Spinetta y muchos otros músicos de distintos géneros. Incluso varios que, como la propia Negra, hasta poco antes habían sido prohibidos por la dictadura.

La regulación del can-con sólo rige para medios tradicionales; en Spotify no se controla la cantidad de música que reproduce cada canadiense.

Un analista cultural publicó recientemente un informe basado en datos sobre la circulación de música en los servicios digitales de streaming. Claro, la regulación del can-con sólo rige para medios tradicionales; en Spotify no se controla la cantidad de música que reproduce cada canadiense, y eso permite un contraste con los canales regulados. Un laboratorio de consumo a la vista. Con esa base, Daniel Parris, un periodista especializado en análisis de datos, buscó en esas estadísticas alguna respuesta sobre las preferencias musicales de los 50 países con registros más elevados de influencia y consumo, tratando de establecer si hay gustos únicos y gustos comunes entre estos países. A la vez, el análisis sirve para profundizar acerca de cuánto del contenido musical que se consume en cada lugar es de origen local o extranjero. Las conclusiones, preliminares y sesgadas, son interesantes: fenómenos recientes como el K-pop (Corea del Sur) o el reggaeton y los géneros urbanos latinos (del Caribe, Puerto Rico, Colombia) contribuyen a una clasificación que divide a los países entre exportadores netos (Estados Unidos, obviamente), importadores netos, autosuficientes o aislados (alto consumo de contenido local, pero sin trascendencia internacional) y balanceados.

La data es de Charmetric y arroja resultados clarificadores. Entre los importadores netos figuran ex colonias inglesas como Australia o Nueva Zelanda y países con fuerte influencia de sus vecinos regionales. Por ejemplo, Guatemala, con preferencia por artistas mexicanos y de otros países caribeños, o Bélgica con sus vecinos franceses. Y también Canadá, acá sin la distorsión creada por la normativa can-con. ¿Y Argentina? Antes de que la ansiedad los devore, hay que decir que nuestro país no aparece en el listado, pero por las características de su modelo podría ubicarse en el último grupo, el de los balanceados: importa mucho, exporta a la región y consume mucho contenido local. Entre los que tienen un “gusto particular”, se destacan varios países europeos con idiomas propios como Turquía, Grecia, Italia o Finlandia, y también otros como Egipto o Nigeria.

Comex cultural

Hoy, los aranceles, las políticas de comercio exterior, el tipo de cambio y las regulaciones sobre la circulación de bienes y servicios son el tema del momento en la economía global. La política arancelaria de Trump, sus idas y vueltas, impacta en el comercio pero también en la valuación de las grandes empresas tecnológicas. Apple, que fabrica teléfonos en China pero hace valer patentes y diseño creados en Estados Unidos —y que cada vez vende más servicios globalmente— es un buen ejemplo. Las redes sociales de Silicon Valley que tienen usuarios y facturan publicidad localmente en cada país son una paradoja.

Pero aquí el foco es otro: el “comercio exterior” de bienes culturales, la importación y exportación de bienes simbólicos, académicos, conceptos, intangibles culturales; no ya software sino productos que, al circular por otras vías, se rigen por otras reglas de producción, distribución y consumo. La semántica dominante alrededor de la economía, local y global, sirve de analogía ilustrativa: cómo es nuestra balanza comercial cultural con la región (nos sentimos exportadores simbólicos, nos resistimos a ser influidos por los vecinos más cercanos, aunque el Caribe nos influye más…), qué capacidad tenemos de exportar bienes culturales al mundo. Y cuando decimos “el mundo” debe entenderse Estados Unidos y Europa, aunque todavía se cuentan las leyendas del triunfo de Natalia Oreiro en Rusia, de Cris Morena y su factoría teen en Israel y hasta el auge de Alfredo Casero en Japón en los primeros 2000.

Qué compramos y qué le vendemos al mundo: teorías económicas, apropiación cultural, definiciones de época, sonidos urbanos.

Nuestro orgullo nacional se juega en la superproducción de El eternauta de Netflix: nos sentimos cómodos en el rol de mostrar que nuestro talento argentino puede jugar en la liga del cine más espectacular, basado en una novela gráfica del desaparecido Héctor Oesterheld. El reciente intento de Emilia Mernes por acercarse al tipo de producción, la estética y el mercado brasileño (también lo hizo Wanda Nara) son pruebas del desafío. La ausencia de películas argentinas en el Festival de Cannes o la exitosa exportación de escritoras de fantasía y terror como Samanta Schweblin y Mariana Enríquez ilustran la actualidad de esa vocación consagratoria fuera del “mercado local”. Qué compramos y qué le vendemos al mundo: teorías económicas, apropiación cultural, definiciones de época, sonidos urbanos. Los commodities culturales y digitales son los de máxima transabilidad, circulan apenas con restricciones idiomáticas e idiosincráticas. El incentivo de “integrarse al mundo” es tener algo que los demás deseen. Y venderlo.

Dos asuntos clave merecen atención: Bergoglio y Messi. Que dos argentinos de ascendencia italiana sean respectivamente la máxima autoridad y el máximo referente de dos instituciones de influencia global tales como la Iglesia católica y la maquinaria futbolística. El mayor líder religioso de Occidente en el Vaticano y el ícono supremo del deporte (radicado sucesivamente en Barcelona, París y ahora en Miami) funcionan como marco actual para la “marca país”. La racha triunfal de la Selección Argentina de Lionel Scaloni sigue esa línea. Ganamos cuando nos destacamos, nos imponemos y nos consagramos, pero siempre en dispositivos ajenos y preexistentes, de la mayor magnitud global. Nos enorgullece triunfar en “la de ellos” cuando logramos contagiarlos de ingredientes característicos propios, “la nuestra”. Colapinto en la F1 o los vinos de Alejandro Vigil (de la bodega Catena Zapata) pueden funcionar como referencias 2024/2025. También el fenómeno del mate: desde Messi y el termo Stanley a la marca de yerba misionera Cósmico, de Samantha Trottier. Volviendo a la cultura, acaso sea inevitable mencionar a Borges. El caso de nuestro máximo escritor, reconocido mundialmente y con una impronta local sobre saberes y virtudes 100% transnacionales.

Argies en el Tonight Show

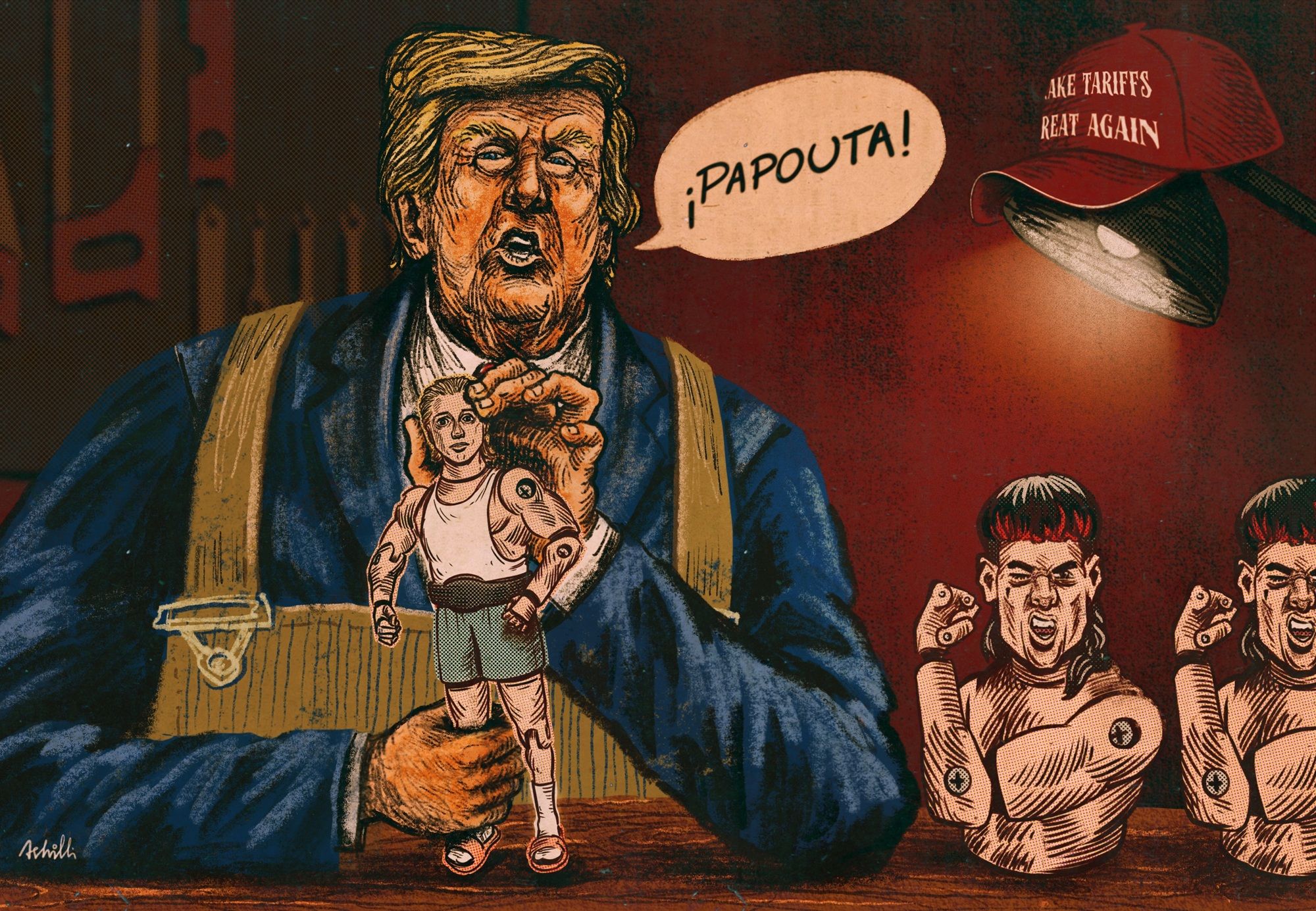

Esta semana, los porteños Ca7riel y Paco Amoroso volvieron a destacarse en el downtown cultural. Tras su célebre Tiny Desk Concert, que los puso en línea con otras exportaciones exitosas del universo musical urbano (Duki en el Santiago Bernabéu, Bizarrap con sus Sessions, Nicky Nicole, Trueno), aparecieron en el Tonight Show conducido por Jimmy Fallon, y luego tocaron en el prestigioso festival Coachella. La consagración del dúo, basada en su talento, su originalidad y también en sus convicciones estéticas, permite entender esa dualidad entre localismo y globalismo, leídas hoy de manera reduccionista en su aspecto económico —pero también cultural— como polaridades.

De hecho, tras una carrera ecléctica que cruza el trap con muchas tradiciones bien porteñas (se formaron en la escuela pública Esnaola, con orientación artística), en su reciente mini-album y corto audiovisual Papota resumen y actualizan magistralmente esas tensiones. En ese lanzamiento presentaron cuatro temas nuevos dedicados respectivamente a: la fórmula del hit y las demandas de la industria musical latina (“#TETAS”); su éxito repentino con “Impostor” (que incluye la frase “No nos merecemos ser los número 1, salimos primero cuando buscan en Google y eso que venimos desde el culo del mundo”); y con “Re forro” (“El sueño lo cumplí pero a qué costo”); y al Día del amigo, que interpretaron en el Tonight Show: “¿Qué sería de mí sin amigos?” .

¿Hay algo más argento que esa mezcla temática? Todo esto sazonado con latin-jazz, exceso de proteínas y estética de gym-bros. La secuencia cierra la performance inicial en un jacuzzi en pleno Lollapalooza, performance que sirvió como listening party de su álbum Baño María. Argenglob.

¿Hay algo más argento que esa mezcla temática? Todo esto sazonado con latin-jazz, exceso de proteínas y estética de gym-bros.

En simultáneo, este fin de semana culmina el emblemático festival Quilmes Rock, en Tecnópolis, con cifras récord: marcas y artistas locales, una expresión argentina de emoción, humor y talento local, en la que Seru Giran, Dillom, Andrés Calamaro, Miranda!, Babasónicos y Los Piojos, entre otros, representaron al máximo la apropiación del rock en clave propia. También hubo baile stone con Turf y el DJ Zuker hizo un repertorio de versiones electrónicas de temas argentinos, “El rock nació-mal”. Un reverso del Lollapalooza. Todo bien explicado también por los sketches de Diego Capusotto y Pedro Saborido que se vieron en pantalla gigante y especialmente por los referentes de la “supremacía de la civilización austral”, los conductores del streaming Círculo Vicioso, Juan Ruocco y Pablo Wasserman, que hicieron sus transmisiones desde un estudio en el festival en Tecnópolis.

Como el rock, el fútbol es el caso más significativo de reconversión en folklore propio. Es inglés, of course, pero lo hicimos nuestro. Ya Rattin con el banderín en Wembley en el ’66 y luego Maradona con los goles a Inglaterra en México ’86 sintetizaron ese “sentir” que les permite a los neonacionalistas (una especie en boga ante la orfandad de identidades para reconstruir lazos políticos) disimular el origen extranjero del fútbol. La temática de lo identitario puede encontrarse con frecuencia como trending topic subyacente en formatos de stream, podcast o magazines digitales post derrota de Massa: Tomás Rebord en Blender, marcas como Matear y Ceibo y foristas como Leyla Becha, La Inca o Sugus Leunda; el tridente Turco García, Andrés Ducatenzeiler y Flavio Azzaro (también el exaltado Santiago Cúneo). Antes lo hizo Santiago Siri (con su “Cripto, trap y Scaloneta”, elogiando el “capitalismo tecnológico nacional”), hoy se entrelee en los textos de @contrarreforma en X, en Futurock, en las revistas Dólar Barato y Supernova, o las entregas de Desinteligencia Artificial: un arco que va entre el “orgullo bostero” de Riquelme como definición, la fe de Luquitas Rodríguez y las lecturas septentrionales y de interpretación capciosa de Alexander Dugin y Curtis Yarvin (su entrevista en Le Grand Continent ilustra la contienda nacionalismo vs. progresismo).

Más concretamente, el éxito de YPF en su investor day en Wall Street, las inversiones por miles de millones de dólares anunciadas en Argentina, Chile y Brasil por Mercado Libre, y la reciente ronda de capitales de la fintech Ualá en México pueden ser analizadas desde esa misma perspectiva. Argenglob.

Su último libro-ensayo, ‘El Estado emprendedor’, contradice con lugares comunes los lugares comunes sobre el rol estatal en el establecimiento de empresas de valuación billonaria.

Mientras tanto, el jueves pasado, la reconocida economista, académica e influencer social Mariana Mazzucatto publicó una columna de opinión con analogías estridentes, título sugestivo y baitero (“Los gobiernos no son start-ups”), y dos keywords de máximo nivel (Trump y Musk). Junto al griego Yanis Varoufakis, ambos son los íconos de lo que llamaríamos “progresismo global”. En su primer párrafo se lee: “Gobiernos de todo el mundo están tratando de reinventarse a imagen y semejanza de las empresas. La cruzada DOGE de Elon Musk en Estados Unidos es bastante explícita al respecto, lo mismo que el presidente argentino de la motosierra, Javier Milei.” Este texto, fechado en Londres y publicado en Project Syndicate, complementa su último libro-ensayo, El Estado emprendedor, en el que contradice con lugares comunes los lugares comunes sobre el rol estatal en el establecimiento de empresas de valuación billonaria, sobre todo tecnológicas. Pero la curiosidad no es ésa: la columna lleva como ilustración principal a Javier Milei en primer plano “blandiendo” (oportuno verbo bélico) una motosierra durante un acto de la última campaña presidencial argentina.

Más allá de que acá en Seúl hemos analizado esa sintonía entre el ascenso de Milei y la cultura tech (la marca local y regional de Mercado Libre, el anarco-liberalismo de Elon Musk, el lado tecno-optimista de Silicon Valley de Marc Andreessen), el foco aquí es otro: la motosierra de Milei parece ser otro símbolo de exportación, insuficientemente analizado. Si en el sorpresivo triunfo de Milei la motosierra funcionó como reverso electoral de aquel “cajón de Herminio” de la derrota peronista del ’83, ahora resuena como referencia global en el DOGE de Musk y como ícono para describir los esfuerzos de las nuevas gestiones por adecuar el rol y el gasto del Estado. Es una imagen más elocuente que aquel video en el que arrancaba papelitos que representaba jurisdicciones estatales innecesarias (“¡Afuera!”), y también más potente, viril y cinematográfica que las resmas del plan desregulatorio y antiburocrático de Federico Sturzenegger, el verdadero influencer del recorte estatal.

Más allá de los resultados, la exportación simbólica fue eficaz: ahora que también se habla de “motosierra en la Ciudad”, este artilugio ocupa ya un lugar destacado en el nuevo mapa del capitalismo y su búsqueda de modelos actualizados de vigencia y gobernanza. Pero ese ícono merece ser ubicado junto al brutal papelón, también global, de $LIBRA: un coqueteo ignorante e irresponsable con las criptomonedas, una estafa con una shitcoin fugaz enmascarada detrás de una memecoin lúdica como las de las celebridades, aunque con una apariencia de jerga altruista de capitalismo con propósito. Los excéntricos interlocutores internacionales y locales, la fatídica secuencia de un viernes a la noche, el rug and pull, las reacciones de los crypto-bros y la exposición al ridículo, más allá de sus consecuencias legales, son también un signo cultural elocuente. La otra cara de la moneda. De hecho, la motosierra y $LIBRA documentan la actualidad de Milei y la proyección de Argentina en el mapa, además de su política económica: fenómeno barrial. 100% argenglob.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.