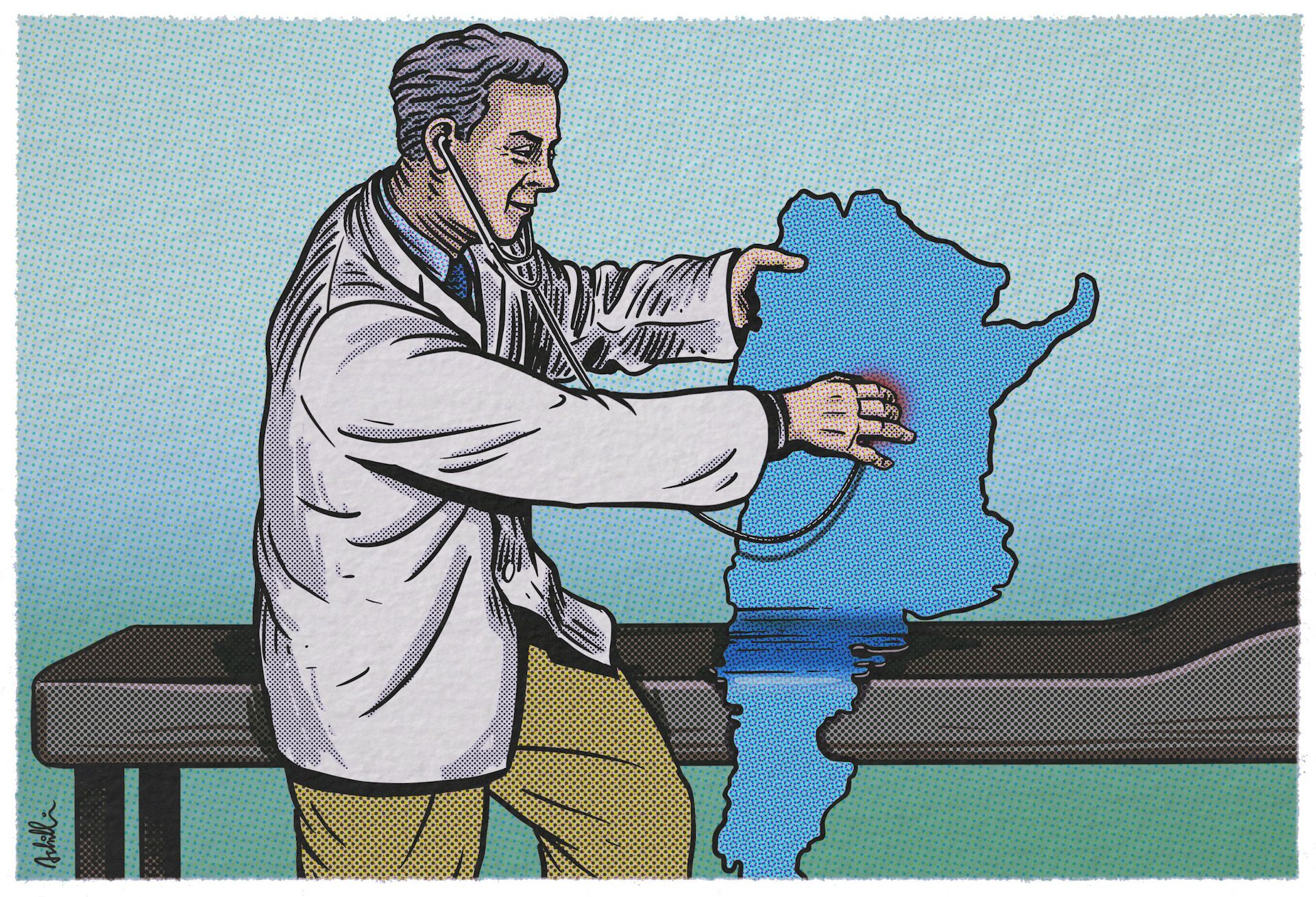

En octubre del año pasado, The Economist publicó esta nota sobre la situación económica en Sri Lanka, donde las medidas draconianas del ex primer ministro Mahinda Rajapaksa y de su hermano y ex presidente Gotabaya Rajapaksa para prohibir el uso de fertilizantes inorgánicos y pesticidas avizoraban un desastre en el sector agrícola. Una cadena de acontecimientos subterráneos se precipitó rápidamente, porque la cosecha de arroz y té declinó, lo que perjudicó severamente los ingresos por exportaciones. En abril de este año, el país sufrió una devaluación feroz de su moneda y el gobierno anunció la suspensión temporal de pagos de la deuda a los acreedores extranjeros.

Las protestas de los ciudadanos empezaron antes, en marzo, de modo tímido, con vigilias en Kohuwala, un barrio de la ciudad de Colombo. Con el deterioro del nivel de vida, las movilizaciones crecieron en número y se expandieron a otros distritos; la reacción de las autoridades no se hizo esperar: el presidente declaró la emergencia nacional y toques de queda; se bloquearon las redes sociales; la violencia recrudeció cuando miembros del partido oficialista atacaron a los manifestantes y destrozaron negocios, incidente que obligó a Mahinda Rajapaksa a presentar su renuncia el 9 de mayo. A la semana siguiente, el nuevo primer ministro, Ranil Wickremesinghe, reconoció que las arcas del gobierno estaban vacías de divisas internacionales.

A partir de junio, The Guardian comenzó a seguir de cerca el hundimiento de la economía de Sri Lanka, a medida que se agravaba la escasez de alimentos y combustible: las autoridades llegaron al punto de suspender su venta excepto para servicios esenciales y emitir órdenes irrealistas, como esta esta que detalló Infobae. La mayoría de los portales de noticias, sin embargo, comenzaron a hablar de Sri Lanka recién este mes, con la circulación de los videos en los que se ve cómo un tsunami de manifestantes irrumpe en la sede del Gobierno y un grupo de gente se divierte alrededor de la piscina de la residencia presidencial, la variante lúdica de los niños esclavos liberados por Indiana Jones pateando la vajilla del Palacio Pankot. Esta llegada un poco tarde no es un reproche. Hasta que se difundieron las imágenes, mi único contacto con Sri Lanka era un par de rupias guardadas y haber leído Las fuentes del paraíso, de Arthur C. Clarke. Nada más.

Los Rajapaksa revirtieron su política agropecuaria y, en definitiva, les costó sus jefaturas. En este aspecto, se parece poco a la Argentina actual.

Conociendo ahora las razones que provocaron su colapso económico, es tentador abrirle a Sri Lanka un fichero entre los ejemplos de Estados dirigistas cuyos comités de burócratas creen tenerla más clara que cinco mil años de know how agrícola acumulado y provocan catástrofes humanitarias. Igualmente tentador es, para los argentinos, identificarnos con lo que está pasando en el otro hemisferio, ya que todo suena bastante conocido; de hecho, se han publicado notas en ese sentido.

Hay un detalle a tener en cuenta: los Rajapaksa revirtieron su política agropecuaria en noviembre de 2021, aunque el daño ya estaba consumado y, en definitiva, les costó sus jefaturas. En este aspecto, se parece poco a la Argentina actual. Me recordó más al primer ministro William Pitt el Joven y a un episodio de Antiques Roadshow. Para quienes no lo conozcan, Antiques Roadshow es un programa de televisión emitido por la BBC desde fines de los años ’70, replicado en distintas latitudes. El formato es bastante sencillo: la producción planifica un itinerario por ciudades y pueblos en compañía de varios especialistas en distintos objetos (arte, mobiliario, joyería, adornos), la gente lleva alguna de sus pertenencias y los especialistas ayudan a identificar el objeto, darle un contexto histórico y estimar un valor de mercado.

En el episodio al que me refiero, una mujer se presentó con un reloj de pie, al que identificó como un Act of Parliament clock; el especialista la corrigió, pues el nombre adecuado es el de tavern clock, explicando que estos apodos tienen su origen en la aprobación de un tax aplicado por la Corona británica a los relojes de oro y plata. Pausa. Sí, leyeron bien. Un impuesto a los relojes, pueden googlearlo, hay una pertinente entrada en Wikipedia.

Impuesto a los reljoes

En la segunda mitad del siglo XVIII, el Reino Unido intervino en tres conflagraciones sucesivas: la Guerra de los Siete Años, entre 1756 y 1763; la Guerra de Independencia de Estados Unidos, entre 1775 y 1783; y la Guerra de la Primera Coalición, entre 1792 y 1797, que unió al consorcio de monarquías europeas contra la Francia revolucionaria. Cuando terminó esta última, los esfuerzos bélicos habían multiplicado la deuda pública y el tesoro estaba exhausto. En ese contexto, el Parlamento británico, impulsado por el primer ministro William Pitt el Joven, aprobó la Duties on Clocks and Watches Act de 1797, que imponía un tax de 10 chelines a los propietarios o compradores de relojes de oro y de 2 chelines y 6 peniques a los propietarios y compradores de relojes de plata. Eso respecto de los relojes de bolsillo; los de pared estaban gravados con 5 chelines. Además, los fabricantes y comerciantes debían pagar una licencia anual para ejercer dentro de la industria.

El Gobierno estaba convencido de que los relojes eran bienes de lujo y que la carga tributaria pesaría únicamente sobre personas acomodadas. Error de cálculo fatal. A lo largo de todo ese siglo, los precios de los relojes habían disminuido sensiblemente; no en los porcentajes que insinuó Adam Smith en La riqueza de las naciones, pero sí lo suficiente como para que esos objetos preciados fuesen accesibles a un variado número de súbditos de Su Majestad, más allá de la alta nobleza: mercaderes, granjeros, artesanos, profesionales, empleados públicos, sectores sociales que habían prosperado junto con el país. Para ellos, los relojes satisfacían la función elemental de decir la hora, aspecto que crecía en importancia a medida que se extendía la población urbana y la actividad económica se hacía más compleja. Y también constituían un símbolo de status y una reserva de valor, un bien del que el ciudadano común podía sentirse orgulloso, podía conservar para sus descendientes y, llegado el caso, empeñar fácilmente si tuviera que salir de apuros financieros.

El Gobierno estaba convencido de que los relojes eran bienes de lujo y la carga tributaria pesaría únicamente sobre personas acomodadas. Error de cálculo fatal.

El tributo impactó sobre ese amplio espectro de la población consumidora de bienes, que era, en definitiva, el soporte del crecimiento de la industria; no hace falta decir que fue muy impopular. La gente dejó de comprar relojes y quienes poseían uno o varios los escondían de las autoridades y no los usaban en público. La caída de la demanda puso a los fabricantes y vendedores al borde de la ruina; muchos cerraron sus negocios, artesanos y aprendices perdieron sus trabajos, algunos emigraron.

Hubo otros efectos, menos predecibles, asociados al episodio relatado en Antiques Roadshow. En la época de William Pitt, los relojes tenían la particularidad de ser insustituibles. No había otro artefacto que pudiese cumplir la función de brindar la hora, como hoy disponemos de los celulares o las computadoras. Ocultarlos o no llevarlos encima implicaba que las personas estaban privadas de la información básica del tiempo. Por eso, pronto se instalaron relojes en edificios y sitios públicos para que empleados administrativos, trabajadores de fábricas, profesionales y comerciantes accediesen al horario exacto. Esos relojes, producto de la mordacidad inglesa, empezaron a llamarse Act of Parliament clocks.

En paralelo, un tabernero desconocido, más ágil que los burócratas, detectó la posibilidad de obtener provecho y colocó un reloj de pie en su local, con la esperanza de que los transeúntes necesitados de saber la hora ingresaran y, de paso, consumieran una bebida al paso. La idea debió ser bastante exitosa, pues otros la copiaron. Nació así el tavern clock, protagonista de un episodio televisivo 200 años después.

No podemos descartar que todos estos pormenores cotidianos llegaran a oídos de los funcionarios de la Corona y les restaran importancia. Lo lógico es pensar que, al igual que en el caso de Sri Lanka, los daños producidos por la decisión política fueron tan devastadores que forzaron a William Pitt a redimirse, derogando la Duties on Clocks and Watches Act en 1798. Una redención atroz y tardía, pero redención al fin.

El trueno y la moraleja

Un cazador viaja a la prehistoria con un safari para matar un tiranosaurio, pisa una mariposa por accidente y, de regreso al año 2055, encuentra al idioma inglés levemente modificado. Para esta ficción, Bradbury no necesitó imaginar cada una de las instancias de causas y efectos que componen la cadena de eventos, desde el primer eslabón con la mariposa muerta entre el barro de la suela del zapato, hasta el último en el que la palabra time se escribe tyme. Bradbury inventó un misterio y así quedó para siempre. En lugar de revelarlo, dejó una metáfora instructiva desde el título del cuento: el trueno distante cuando aparece el dinosaurio representa la amenaza del azar, lo imprevisible; el trueno cercano del disparo final representa, en cambio, la consecuencia inmediata y previsible, de la que puede extraerse una lección futura. A su manera, el cuento A Sound of Thunder funciona como una fábula.

William Pitt jamás podría haber anticipado que su legislación tributaria terminaría con relojes instalados en lugares públicos y tabernas y que la gente común, el ciudadano inglés anónimo, se burlaría del gobierno bautizándolos Act of Parliament clocks; fueron consecuencias imprevisibles, truenos distantes. Sin embargo, Pitt no era un agente autárquico, ocupó el cargo durante el reinado de Jorge III, el Jorge III durante cuyo reinado se desató la pugna con las colonias americanas a causa de la Sugar Act de 1764 y la Stamp Act de 1765. Sabemos cuál fue el resultado de semejante conflicto. El repudio general de la población a su ley de 1797 era un predecible eslabón en la cadena de efectos, un trueno cercano.

Nuestro país es un caso aparte, acá los truenos suenan encima y alrededor, en todas partes.

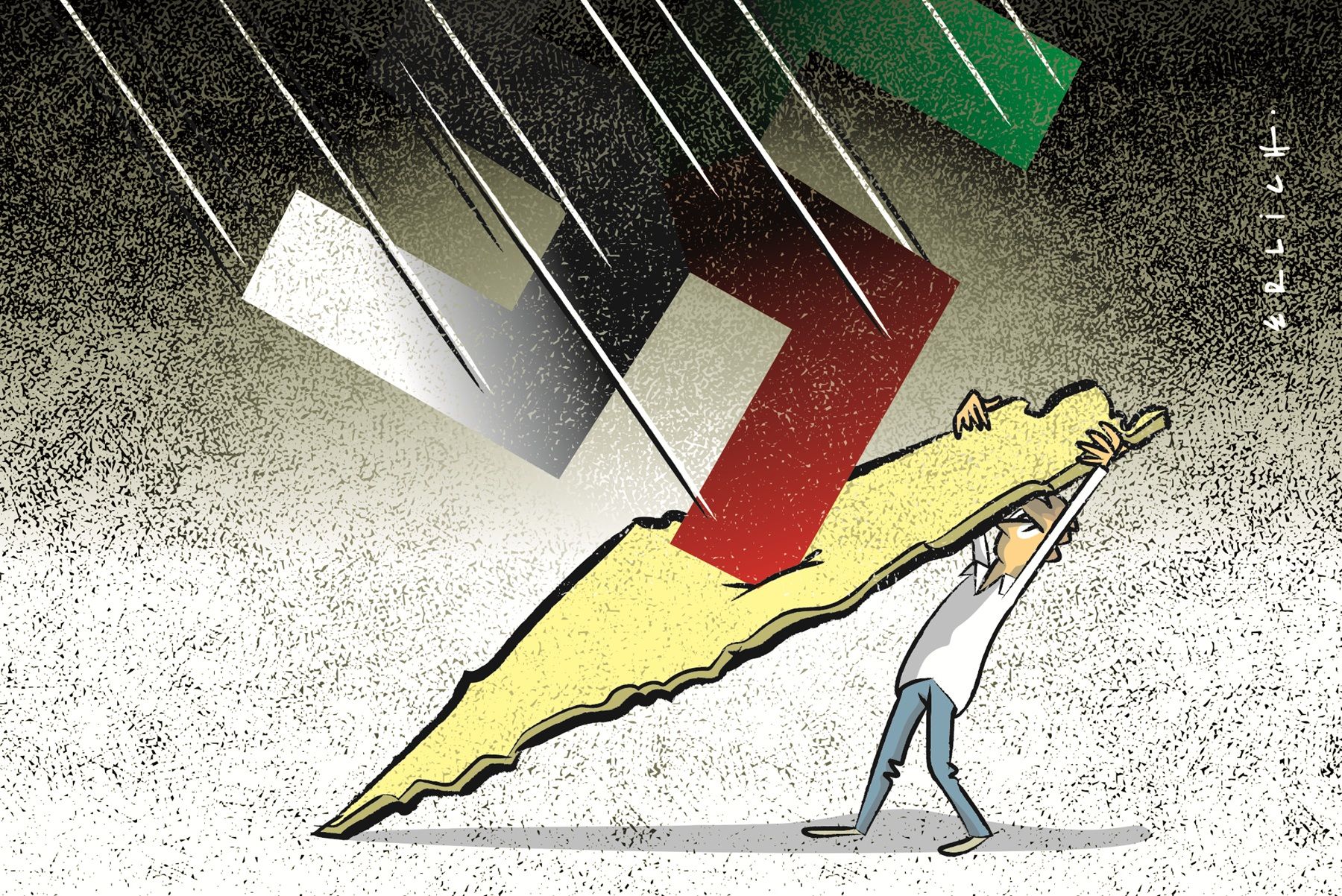

Las autoridades de Sri Lanka, por su lado, tampoco podrían haber conjeturado que los ciudadanos descontentos por la crisis se tomarían un baño en la pileta de la residencia oficial; un episodio fuera del radar de cualquiera. Pero, ¿qué decir de las consecuencias directas provocadas a causa de la política en materia agrícola? Ahí la cosa tiene otro color; la administración de los Rajapaksa se aferró a sus convicciones dogmáticas, desoyendo las advertencias de los productores rurales. Las consecuencias calamitosas, por lo tanto, no podían ser ignoradas, estaban dentro del rango de lo previsible. Sólo cuando el desastre fue evidente, el Gobierno dio marcha atrás en sus decisiones. Truenos distantes y truenos cercanos.

¿Y Argentina? Bueno, nuestro país es un caso aparte, acá los truenos suenan encima y alrededor, en todas partes. La Argentina del presente tiene a disposición los antecedentes reseñados y los suyos propios; infinidad de espejos en los que mirarse para evitar cometer idénticos errores; un hoarding de fracasos repetidos en su pasado reciente y en el anterior al reciente y en el anterior al anterior. Y nada. Mientras escribo esto, la AFIP aumenta la alícuota de un impuesto absurdo y voceros de algo proponen elevar las retenciones a las exportaciones para destinarlas a un salario básico universal, como si no hubiera ya un laberinto de planes y subsidios análogos.

Argentina es Bart Simpson diciendo que no recuerda cómo termina el cuento de Pedro y el lobo o, peor, es Pedro diciendo que los poderes ocultos le plantaron al lobo ex profeso; Argentina es una nueva clase de fábula, la fábula de un país donde mueren todas las moralejas.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.