|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Máxima, la serie holandesa de seis episodios que se puede ver en Max, cuenta la historia de un Edipo, el de la reina de los Países Bajos y su padre, Jorge Zorreguieta, un hombre argentino, conservador y dandy, que en 1976 asume funciones como subsecretario de Agronomía en el gobierno de Videla. El punto de quiebre es, como siempre ocurre para los que se aman, la irrupción del mundo y sus suciedades.

El primer episodio abre un conflicto (Máxima se va a casar con un príncipe europeo cuando le prohíben entrar a la iglesia del brazo de su padre, su persona favorita) que el último cierra y resuelve: el Edipo se rompe, la futura reina logra despegarse del pasado de su papá y casarse sin haberlo invitado. En el medio emerge, como telón de fondo, el objeto inefable que no soporta un primer plano: la dictadura vista del lado de ellos, es decir, el Proceso.

Si tuviésemos que pintar el Guernica de esos años, tendríamos que juntar los pedazos que dejaron las personas más adversas entre sí y repetir escenas representadas mil veces por la fuerza cinematográfica de su horror: jóvenes drogados cayendo de aviones, bebés nacidos en cautiverio, entregados a manos ajenas, a veces enemigas, madres y abuelas (que buscaban en un mismo cuerpo dos vidas) armando archivos con lo que tenían, investigando contra el silencio, marchando contra el pánico, contra la ilegalidad de un Estado que estaba ejecutando crímenes de guerra, masacrando y escondiendo los cuerpos de terroristas que se habían llevado con vida, de combatientes embarazadas cuyos hijos les fueron usurpados al nacer, de militantes sin rango, que no estaban en combate ni lo habían estado nunca.

La serie de Máxima ilumina otros rincones del terrible cuadro, partes que nosotros, argentinos, nunca habíamos visto antes ni en la televisión ni en el cine.

La serie de Máxima ilumina otros rincones del terrible cuadro, partes que nosotros, argentinos, no habíamos visto antes en la televisión o el cine, probablemente tampoco en el teatro, partes que sin dudas sería difícil encontrar en el canon literario, protagonistas cuyas caras no conocemos, cuyas voces no hemos oído. Así como La llamada, de Leila Guerriero, trajo el retrato de la montonera sobreviviente que es rechazada por los propios, y Victoria Villarruel, el de los inocentes que las bombas jóvenes y maravillosas mataron durante la última presidencia de Perón, con Máxima conocemos a los niños que eran, en aquella época, targets de células guerrilleras, los que, si hubiéramos terminado en un gobierno del presidente Firmenich, quizá hoy no estarían vivos. Pero no hagamos historia contrafáctica, que es una excusa vil para divulgar ideología y generar imágenes brutales, efectistas, como creer que algo de lo que pasa en este país marginal puede cambiar la historia de Holanda. La serie, en todo caso, la hacen ellos, el pueblo extranjero que ha adoptado a esta argentina como propia, el que le dio su lugar en el mundo y ahora también una ficción “inspirada en hechos reales mezclados con elementos ficticios y dramatizados” que imagina los orígenes de la reina que tanto aman.

By Delfi Chávez

Es una verdad nacionalmente reconocida que una chica del Northlands, poseedora de una gran ambición, no debe ser fácil de representar: la clase alta, a la que pertenece la familia Zorreguieta y el círculo de amigas que protegen los muros del colegio inglés, es el Triángulo de las Bermudas de la ficción argentina. Tenía que ser una producción neerlandesa la que viniera a hacerlo posible.

En aquellos años, mientras el Michael Ham era un colegio que formaba futuras buenas mujeres y madres de muchos hijos, el Northlands era una secta feminista que gozaba de la libertad de llevar cada día una kilt distinta, si así lo deseaban, y de saber que estaban siendo educadas para el éxito, para convertirse en mujeres de mundo capaces de comérselo. Las imágenes de las niñas con sus kilts de distintos colores y distintos largos cantando un himno en el patio son viñetas exóticas para nosotros, que crecimos viendo a “los ricos” de la TV tomar jugo Tang en jarras de vidrio o pegarle un par de gritos a una mucama uniformada y con cofia.

Delfina Chávez acepta un desafío corajudo: hay, en el personaje de Máxima, un ligero matiz de inadecuación que la vuelve única, un exceso de confianza, de gracia, de talento para el trabajo y para la fiesta, que su posición de privilegio como hija mayor del segundo matrimonio (y luz de los ojos) de su padre hace aún más difícil de componer. Sin embargo, aunque cueste trabar el pacto de verosimilitud en el primer episodio, el espectador logra entregarse y aceptar el mínimo grado de cringe que la actuación de Chávez exalta como un peaje necesario para consumir ficciones de alta alcurnia. El nivel de expresividad que la actriz argentina acuña en momentos de mucho estrés externo y templanza interna –en particular con el manejo de la cara, las muecas, los ojos, que hace brillar como si le ardieran los pensamientos que desfilan detrás– es formidable.

Por momentos, la Máxima de Chávez es una Bridget Jones porteña y cheta, con más aplomo que la inglesa pero la misma capacidad de ingerir las calorías vacías del alcohol.

Por momentos, la Máxima de Chávez es una Bridget Jones porteña y cheta, con más aplomo que la inglesa pero la misma capacidad de ingerir las calorías vacías del alcohol. Nada la detiene; puede hacer treinta entrevistas malas, igual no para hasta conseguirse un puesto desde el cual empezar su conquista de Wall Street. Insumisa, masculina en su capacidad de hacer dinero, tener sexo y fumar el pucho post coito ya atenta al mercado financiero, cuadra muy bien con la joven de familia bien venida a menos que había sido criada para hacerle honor a su nombre.

Destacamos, como rasgo fidedigno de su clase y ciudad de origen, el swing de la pertenencia. Máxima no es ansiosa, no se desmorona ni siquiera cuando pierde al príncipe en su primer intento fallido de integración a la cultura neerlandesa. Desea el mundo y sabe que una Argentina sin Convertibilidad, bajo el poder de Duhalde, no es un lugar en el que ella pueda crecer; pero cuando el mundo la abandona, como en el episodio de Bruselas, no duda un solo segundo en volver a Buenos Aires y, sin mirar atrás, rearma una vida vibrante, con fiestas, amigos, novio y trabajo nuevo. Argentina es el mundo, es su casa y todo el resto. El mundo sin Argentina, en cambio, le quedaría chico.

POV: los militares son buenos

La gran novedad de la serie es el enfoque, un punto de vista inasimilable: el de una niña amada y protegida por un padre que ella a su vez ama y disfruta, con quien tiene, además del lazo filial, una complicidad de almas, una conversación sin palabras, un tipo de afinidad tan fuerte que, sumado al tirón de la sangre, se parece ya no al paraíso de los monoteístas sino al mismísimo Olimpo griego. Cuando este padre le pide a esta hija que se cambie el sweater con el escudo del colegio, preocupado por que no la puedan marcar, ¿se equivoca esta hija al sentir que su padre la está protegiendo?

Hay una pequeña generación de niños y adolescentes que crecieron en los ’70 sabiendo que había alguien ahí afuera escondido con la intención de matarlos o secuestrarlos. Como no hay representaciones ficcionales de ellos, en nuestra imaginación no existen. La figura del militante que simpatizaba con la revolución y terminó torturado y lanzado al río está, por el contrario, altamente representada; la de la embarazada a la que le metieron una picana en la vagina, o le arruinaron los pezones para siempre, también. Esa misma chica, que antes de caer era una terrorista que urgía detener, juzgar y condenar, una vez dentro de la maquinaria de aniquilación militar desaparecía también como peligro para la sociedad y se convertía en una víctima que como sociedad teníamos la obligación de socorrer. Después de una muerte ilegal, inocentes se vuelven todos, aunque no lo fueran.

Hay, además de Máxima, otros miembros del club del POV imposible. Los cuatro chicos Klein, cuya casa voló por los aires, son los más conocidos, pero hay tantos más. Como todo gobierno, el de Videla tenía muchos funcionarios, muchos civiles trabajando cada uno en su área, probablemente ignorantes, como el padre de la reina, de los métodos que llevaban a cabo quienes tenían responsabilidad en la lucha contra los grupos armados. Sin embargo, sus hijos, que eran en esos años bebés y niños, tuvieron que ir al colegio con custodios, a contramano por Libertador, porque la generación diezmada los había marcado como objetivos. Conozco a una chica que tenía seis años cuando dos combatientes de Montoneros entraron a su casa a matar a su familia y vio, desde abajo de la mesa de la cocina, donde la metió su madre junto a sus tres hermanos menores, cómo su papá, militar del Ejército en combate, los mataba de dos tiros y recibía otros tres a cambio. La lista no es infinita, pero es larga.

¿Mirar la dictadura desde los ojos de estos chicos es justificarla?

¿Mirar la dictadura desde los ojos de estos chicos es justificarla? ¿Sentir alivio cuando estudiamos la historia y confirmamos matices de lo que cuenta el relato kirchnerista es justificarla? ¿Bajar el número de desaparecidos es bajarle el precio al trauma? ¿Alguien cree que puede justificarse un Estado que asesinó gente y robó bebés? Ni siquiera saber que existieron militares contrarios a la tortura y a la desaparición forzada merma la condena y el dolor por lo que ocurrió, ni saber que hubo ministros que en marzo de 1976 abogaban por los derechos humanos y se oponían con fervor a los gulag soviéticos, ni conocer a los generales que, de haber podido, hubiesen entrado a ESMA con los tanques.

El punto de vista de esta niña, cuando ya es grande, toma otro espesor. Máxima no quiere saber. “I chose to be blind”, le dice a su príncipe que no entiende por qué no puede simplemente preguntarle al padre qué hizo, si es que hizo algo. La duda, esa sospecha mínima que no pone en jaque su incondicionalidad, es impronunciable. El príncipe no entiende el poder del trauma, de esas cosas que podemos morirnos antes de osar preguntar, aunque sí parece entender los riesgos que implica simplificar una historia demasiado perversa; por eso responde, cuando una periodista le pregunta si no le molestan las sombras que el tema de su futuro suegro arrojan sobre su compromiso: “Las sombras no me molestan, no hay sol en esta tormenta invernal”.

Loli y el monstruo Acrílico sobre tela, 1997.

Dolores, la media hermana de Máxima, hija del primer matrimonio y de una madre a la que se caracteriza como “zurda”, sí enfrenta al padre. El silencio que no comparten las separa. Cuando se encuentran a los veinticinco y treinta años en Nueva York, una es una yuppie que busca hacer plata en Wall Street y otra es una artista que encontró en la historia terrible de su infancia en la Argentina de los ’70 un camino hacia la expresión.

Máxima les hace esa pregunta a varias personas a lo largo de la serie, menos a ella misma.

Saber es tan simple como preguntar con un mínimo de tenacidad, no al pasar como quien no quiere respuestas, pero Máxima no se animará a esa conversación con su padre en ningún momento de la serie. Es un no saber sin moraleja militante; la culpa en bruto, sola, inasimilable. Nadie quiere que ella sepa. El príncipe le apaga la televisión cuando se habla del tema; la reina, su suegra, hace lo mismo; su mentor en el proceso de integración, un hombre entrañable, no le responde cuando ella le pregunta qué piensa en serio de ella y de su padre. Máxima les hace esa pregunta a varias personas a lo largo de la serie, menos a ella misma.

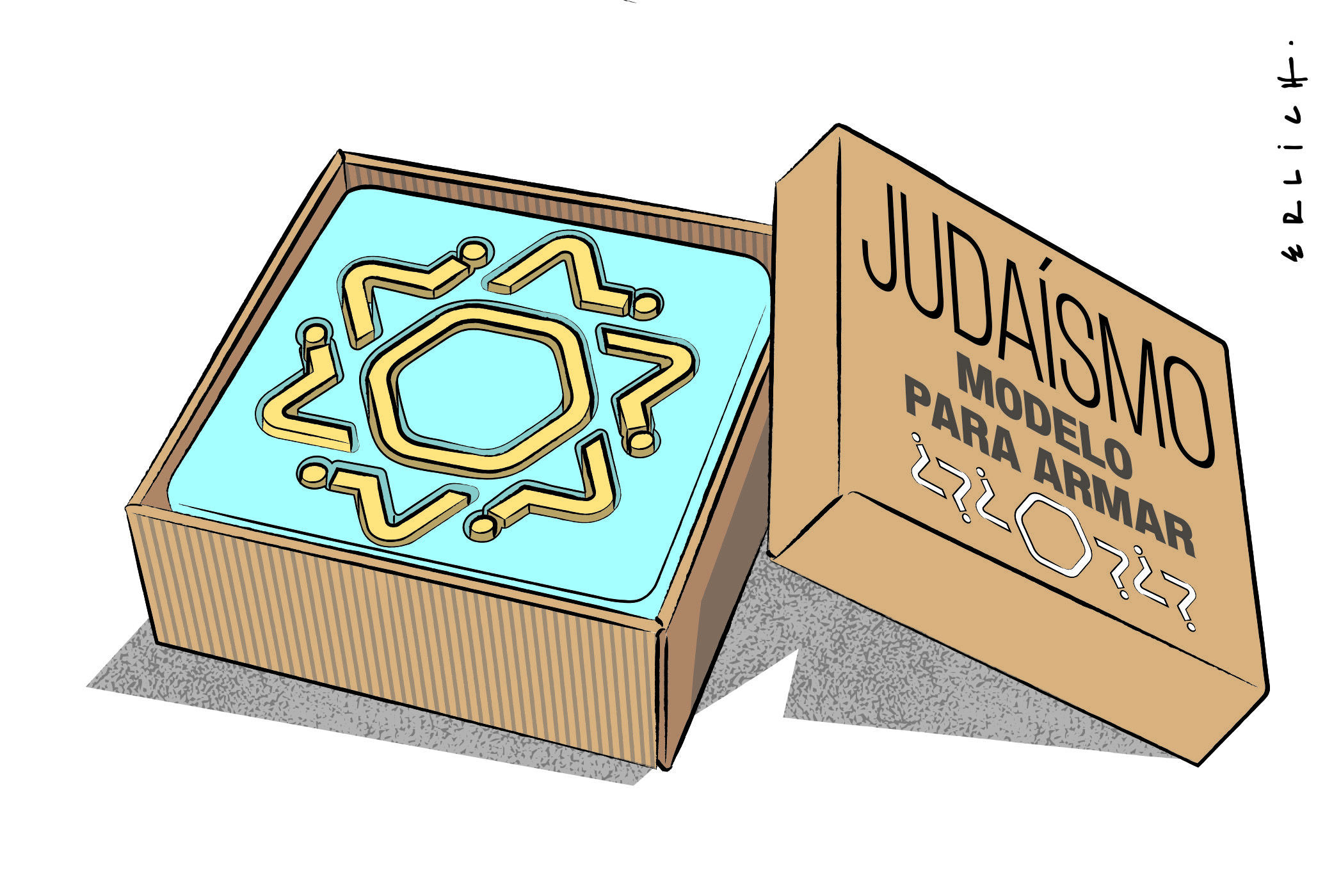

Las responsabilidades son difíciles de probar en una dictadura militar que adoptó una estrategia de conducción centralizada y ejecución descentralizada, como explica el historiador Esteban Pontoriero en su artículo “En torno a los orígenes del terror de Estado en la Argentina de la década de los setenta”. La sociedad civil quiere, por supuesto, deslindarse de los crímenes que perpetró el Estado entre 1974 y 1983, y estar a 30.000 grados de separación de Videla, poder guardar toda la ignominia en una cajita cerrada, compacta, homogénea, prenderla fuego y decir, como Máxima en el último episodio: “Ese pasado no tiene nada que ver conmigo, el error de mi padre fue dar lo mejor de sí mismo en el régimen equivocado.”

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.