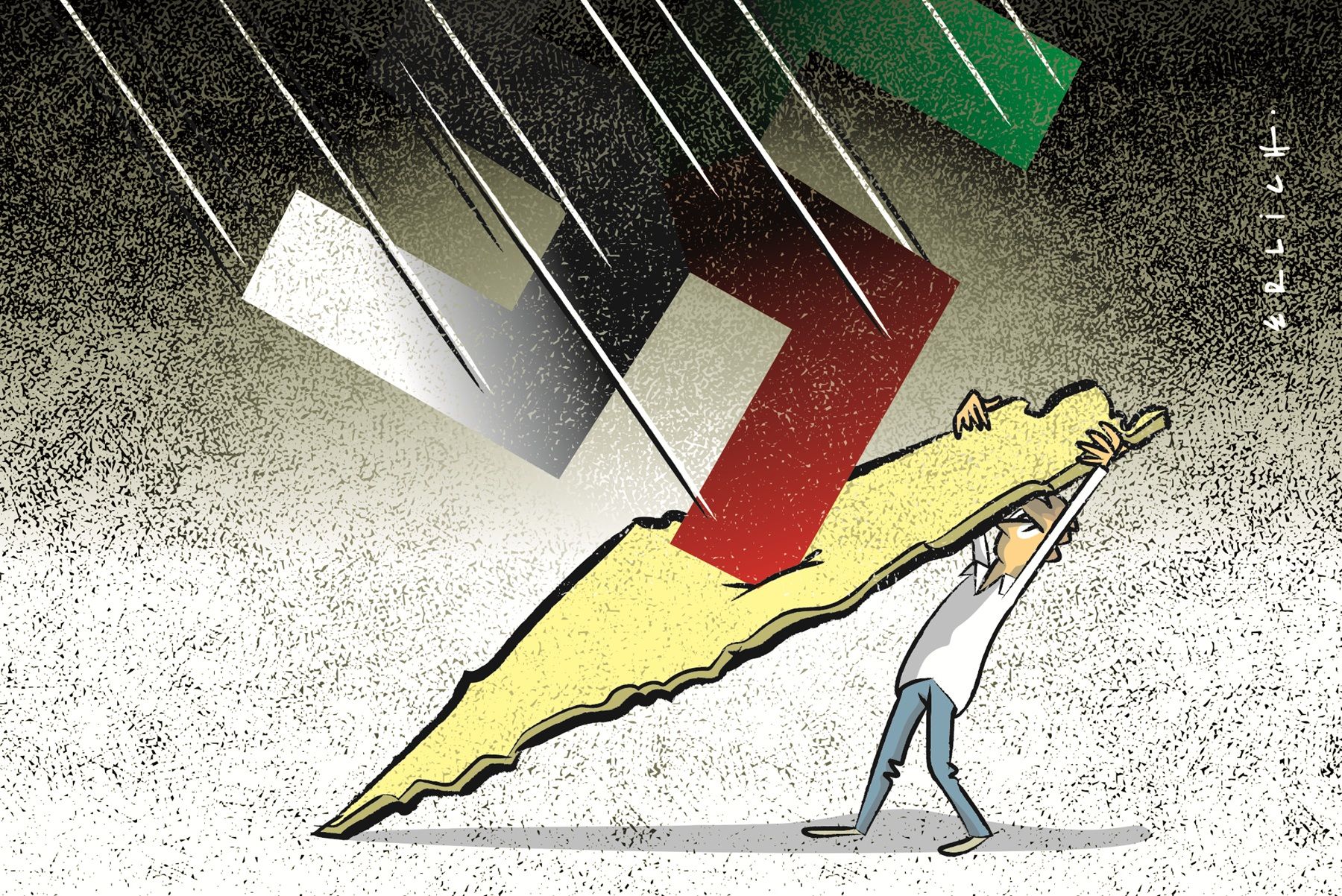

A la hora en que escribo esto, Javier Milei parece haber encontrado la primera crisis de su carrera política: en rápida sucesión acumuló gaffes y fracasos, se declaró a favor de la libre portación de armas justo después de la masacre de Texas, dijo que derogaría la prohibición de la venta de órganos, demandó a cinco periodistas por decir que una declaración suya sobre la presunta superioridad intelectual y estética del anarcoliberalismo tenía resonancias hitlerianas y usó un pasaje aéreo gratuito, al que tenía derecho como diputado, para hacer un acto público en Mendoza, algo picante cuando uno tiene como eje de campaña la denuncia de los privilegios de la casta política.

Cuando su colaborador Carlos Maslatón, que hasta hace poco usaba para referirse a Milei el lenguaje de la obediencia marcial, trató a su hermana de dictadora barata e ignorante y la comparó con López Rega, el llamado espacio libertario pareció entrar en un meltdown que regocijó a la mayoría de la gente a la que sigo en las redes sociales y apoya a Juntos por el Cambio: por lo general, consideran a Milei como un energúmeno funcional al kirchnerismo que habla para fanáticos y comanda una visión adolescente de la política. Como no creo que Milei sea ni deshonesto ni un energúmeno, aunque sí una presencia más perniciosa que benéfica en la política argentina, me gustaría aprovechar esta crisis —que no creo que acabe con su candidatura ni mucho menos— para esbozar lo que entiendo que anda mal y lo que quizá está bien, no sólo en Milei, sino en la “nueva derecha” argentina.

A Milei, en la época en que edité dos de sus libros, escritos junto a Diego Giacomini, le gustaba compararse con Mick Jagger, dejando para Giacomini el papel de Richards. Tal vez tomar en serio esa imagen ayude un poco a entender la que creo la parte más benéfica del efecto de Milei en la política: expresar, mediante la hipérbole y el exceso, la caducidad del viejo progresismo. La hipérbole y el exceso son el lenguaje del rock and roll y también de la literatura romántica; no son un defecto, son necesarios para establecer un nuevo norte, un ideal por definición inalcanzable.

Y no me refiero sólo a la teatralidad grotesca de Milei cantando o gritando puteadas con una capa amarilla; en realidad, no menos hiperbólica es una afirmación, sólo en apariencia técnica, que formula en varios de sus libros, de que los bancos deberían tener encajes del 100% para los depósitos a la vista, es decir, tener todos los depósitos disponibles en efectivo en todo momento. Ningún sistema financiero moderno funciona así, como Milei reconoce sin inconveniente, y cuando intentó aplicarse (como en Estados Unidos al comienzo de la Gran Depresión) el resultado fue catastrófico; aún así, sostener ese ideal le importa tanto como a Baudelaire partir hacia el país imposible donde todo es lujo, calma y voluptuosidad. Si es destructivo realizar el ideal, eso no lo invalida: en todo caso, el equivocado es el mundo.

Por eso parecen fuera de foco los que protestan que el programa de Milei es inaplicable. Su inaplicabilidad en gran medida es su virtud.

Por eso parecen fuera de foco los que protestan que el programa de Milei (dinamitar el banco central, vender órganos humanos como si fueran chipá, privatizar las calles, equiparar a comercios registrados y manteros) es inaplicable. Su inaplicabilidad en gran medida es su virtud, y ninguna persona perspicaz criticaría Satisfaction o Las Flores del mal por no ser una política pública aceptable, aunque por supuesto siempre habrá adolescentes eternos que creen que Jagger vive tal como es arriba del escenario o que los poemas de Baudelaire deberían obtener dictamen parlamentario; ahora bien, esa relación adolescente con la política es uno de los sustentos del populismo, que creo que es la única forma que un eventual gobierno de Milei podría tomar, dado que no le reconoce a las instituciones legitimidad alguna ni parece muy interesado en la separación de poderes o la libertad de prensa, sino sólo en el mandato contenido en la aclamación o los likes de las redes sociales. De hecho, su amigo Agustín Laje sostiene que la derecha debe ser populista; razona que las hegemonías culturales no pueden prescindir de su propia idea de pueblo, una idea defendible, aunque desconfío también de cierta fascinación que tiene esta nueva derecha con la fuerza bruta que los atrae hacia el peronismo, como es explícito en Maslatón.

Lo que incomoda, me parece, a muchos liberales, entre los que me incluyo, es la pregunta que a veces nos hacemos frente a la “nueva derecha”: ¿por qué, si expresa muchos hartazgos que comparto, si compartimos también la convicción de que la izquierda woke es una fuerza demencial y destructiva, y si suelen ser agudos para golpear al progresismo en sus puntos de menor resistencia —su hipocresía, su autoritarismo, su soberbia, sus utopías regresivas—, percibo en esta gente (y no sólo en Milei) algo virulento, maníaco, corto de humanidad y de humor, que me produce rechazo? En parte, justamente, porque piensan y actúan como una fuerza de choque. Para darle el tiro de gracia a un progresismo que está debilitado y decadente, la nueva derecha exalta las ideas y, lo que es más importante, los sentimientos contrarios: donde el progresismo instrumentalizó el resentimiento, la mala conciencia y la culpa, Milei extrema la autoafirmación, la euforia y la ira; donde los lectores de Laclau y Bourdieu se enorgullecen de su propia sofisticación y se consideran depositarios del saber, Viviana Canosa orgullosamente dice “nosotros los pelotudos”, “la fafafa”, “todo muy trucho”; donde Palermo Rúcula ostenta su pretensión de bondad y su emotividad, Agustín Laje cabalga sobre la racionalidad y el desprecio. Y todo esto es refrescante y quizá necesario; pero tampoco sería raro descubrir que la ira, el desprecio, la vulgaridad y la euforia no alcanzan, por sí solas, para construir una sociedad próspera y libre.

El Laje gramsciano

Laje es el más interesante de todos. Tiene el semblante y los ademanes de un ex seminarista, un bagaje cultural admirable, un evidente talento de polemista, es desenvuelto y frío, llena teatros y salas de conferencias en toda América Latina. Desprecia a los “progreliberales”, esos tibios indecisos y cobardes que rechazan los desvaríos de la izquierda sin estar dispuestos a abrazar francamente la causa de la patria, la propiedad y la familia, una definición que sin duda le merecería esta nota. El Libro negro de la nueva izquierda, que escribió junto a Nicolás Márquez, vendió decenas de miles de ejemplares sin publicidad, sin haber sido reseñado ni haber motivado entrevistas en ningún medio mainstream. Ahí formula algunas ideas fuertes que ha ampliado en La Batalla cultural, que acaba de publicarse. Una es que la izquierda, después de la caída del Muro de Berlín, comprendió que la clase obrera no podía ya ser sujeto de la Revolución —o, más cínicamente, que no podía ya ser la coartada moral de su proyecto totalitario—, y entonces la cambió por las minorías de raza y género. Le reconoce a la izquierda la inteligencia de haber trabajado primero, durante décadas, sobre el sentido común, para después cosechar los frutos políticos.

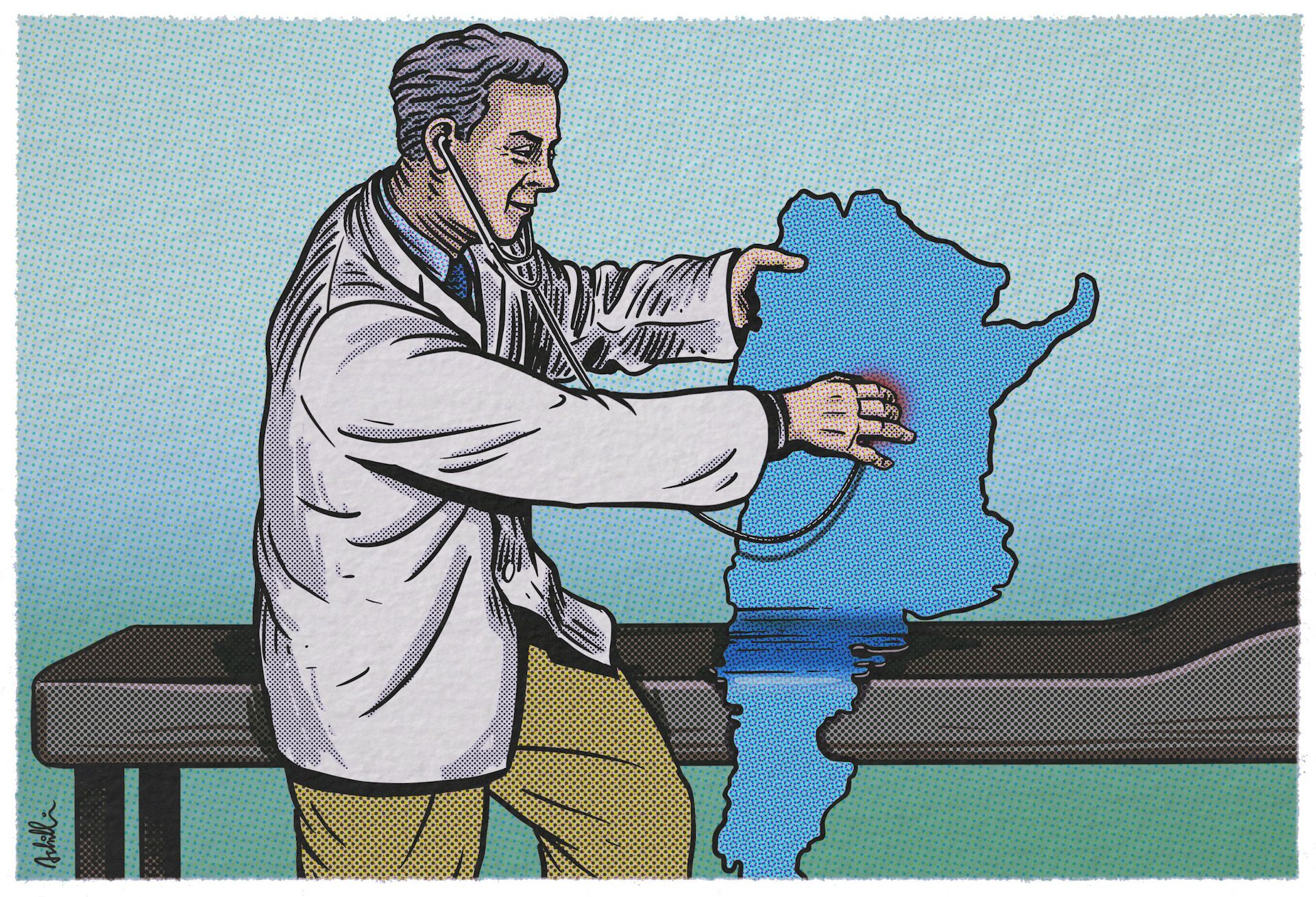

En esto, de nuevo, los hechos le dan la razón: Chile, desde donde escribo esta nota, se apresta a sancionar una nueva Constitución, marcada por ese mismo sentido común de izquierda que señala Laje. Un artículo ecologista estipula que “la Naturaleza tiene derechos”; otro le otorga plena autonomía política a las comunas indígenas, incluyendo el derecho a regirse por leyes aparte, lo que termina de facto con Chile como Estado unitario; otro garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos “con enfoque de género”, lo que consagra a Judith Butler como coautora de la Carta Magna chilena; otro se compromete a “erradicar los estereotipos de género”, sin especificar quién, y con qué legitimidad, definirá esos estereotipos a erradicar. Si este texto se aprueba, Chile será el laboratorio donde se comprobarán los efectos de elevar al rango constitucional la seudociencia, la extorsión moral, el tribalismo y el antirracionalismo con los que la izquierda woke viene librando su batalla cultural. Si la prédica de Laje contribuyera a frenar proyectos como éste, habría que agradecérselo.

Si la prédica de Laje contribuyera a frenar proyectos como éste, habría que agradecérselo.

Pero la posición de Laje tiene sus propios problemas: el primero, a mi entender, es su resolución de copiar la estrategia del enemigo y seguir a Gramsci en su estrategia de librar una guerrilla cultural cuya primera victoria será definir a su propio “pueblo”, su propio sujeto de la Historia. Ya tenemos ejemplos de esta política gramsciana de derecha en Viktor Orban, Jair Bolsonaro, Vladimir Putin y Donald Trump: con sus diferencias, todas conducen al desprecio por la separación de poderes y el juego democrático, que exige abstenerse de asignar cualidades morales o comportamientos definidos al “pueblo”, a menos de convenir que sólo es pueblo con plenos derechos el que se comporta como nos gusta. Al final de esta política, lo sabemos, hay un tipo con la cara pintada y cuernos de búfalo que irrumpe en el Capitolio. Otro problema es que parte de la nueva derecha, como lo muestran los escritos de Nicolás Márquez, cree en una conspiración globalizadora, liderada por George Soros y Planned Parenthood, cuya meta es imponer el comunismo utilizando como ariete a la homosexualidad.

Al margen de lo que piense cada uno de esa idea (a mí me parece desquiciada e inmoral), en la práctica ese aspecto antiglobalista de la nueva derecha plantea interrogantes prácticos: ¿necesita un país como la Argentina, desesperadamente necesitado de integrarse y competir en el mercado global para desarrollarse, de más nacionalismo y más proteccionismo? ¿No es ése el modelo al que debemos nuestra miseria presente? Como señala Jorge Fernández Díaz, el conservadurismo tradicionalista de Laje, la voluntad de representar a la “nación católica”, unidos al desprecio por la democracia formal y legitimados por la presunta representación del “verdadero pueblo”, a nada se parecen tanto como a la política de Juan Domingo Perón. Se puede ser peronista, incluso después del fracaso monstruoso de la Argentina después de 77 años de hegemonía del peronismo; lo que no parece sensato es calificar a esa política de nueva, sea de derecha o no.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.