|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

El movimiento libertario en Argentina nació como una rebelión cultural antes que como una propuesta política. Fue, para muchos de nosotros, el modo de nombrar una incomodidad con lo que nos querían hacer tragar como normal: la corrección política, el dogma progresista, la hipocresía estatal. Esa incomodidad encontró sus primeros refugios en espacios dispersos y precarios, cuando la militancia liberal era poco más que una rareza sociológica.

En nuestros lugares de militancia, incluso antes de la irrupción de Javier Milei en la escena política, se repetían dos tipos de personajes: los “viejos locos” (no confundir con los “viejos meados”, ésos se los dejábamos al macrismo) y los “pibes virgos”. Me llamaba la atención la ausencia de gente entre 30 y 55 años, y más todavía, la falta abrumadora de mujeres. Este era así en 2019, 2020, 2021, yo tenía poco menos o poco más de 24 años.

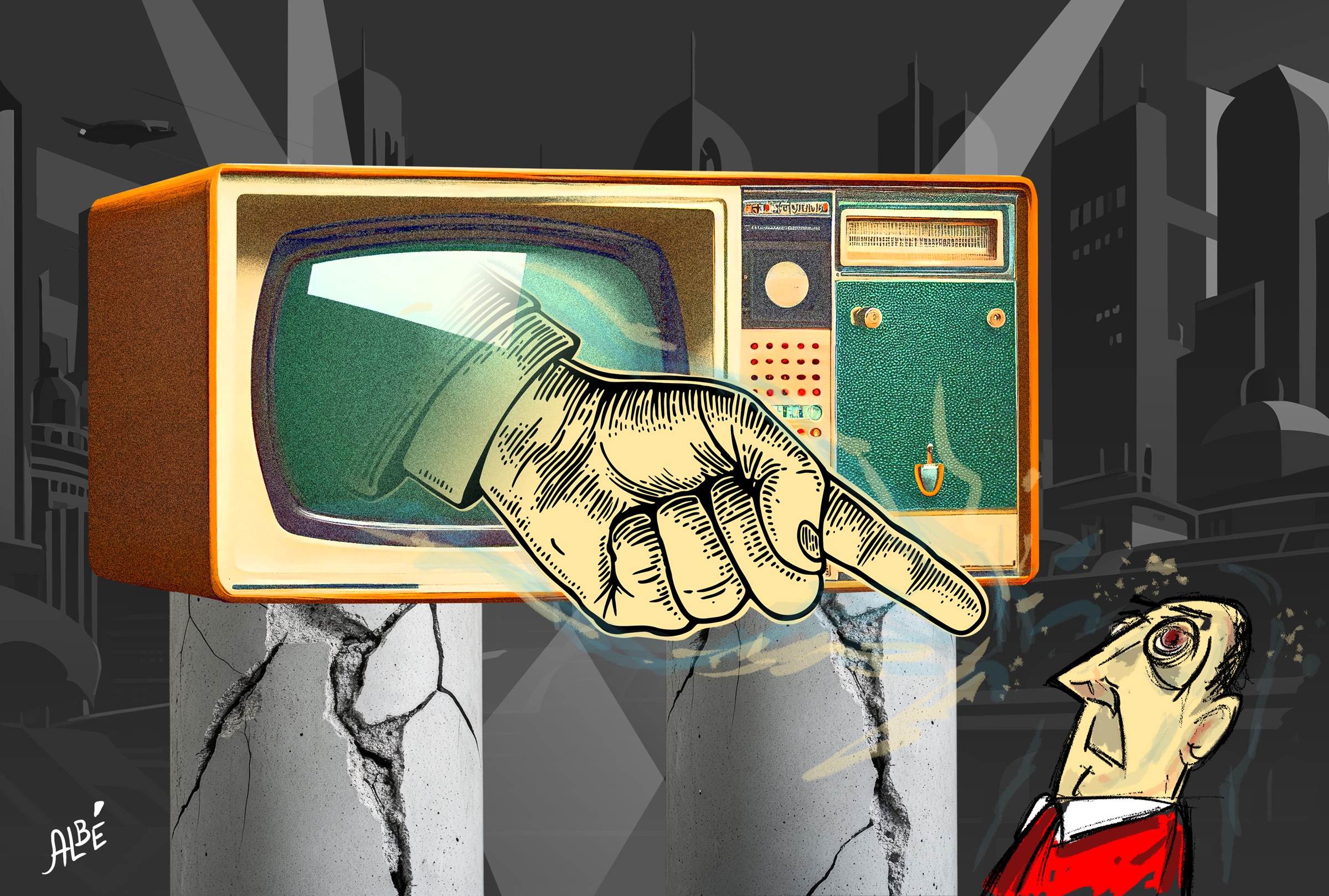

No fue casual que muchos de quienes encarnamos aquella incomodidad hayamos sido jóvenes. Se nos caricaturizaba como trolls, como provocadores, ignorando la matriz en la que fuimos criados: la del Estado como productor de verdad, como moralista cultural, como editor de lo pensable. La generación libertaria fue socializada en el kirchnerismo, crecimos en un país donde no ser kirchnerista era sospechoso, donde la escuela y la televisión repetían el relato oficial como dogma. No éramos rebeldes sin causa: nacimos en una causa que no nos pertenecía.

La generación libertaria fue socializada en el kirchnerismo, crecimos en un país donde no ser kirchnerista era sospechoso.

Cuando se dice que fuimos bulleados, no se trataba de bromas de compañeros de curso: el bullying era institucional. Venía desde arriba. Desde el poder, que nos trataba como herejes. Desde un gobierno donde podías ver cómo el Cuervo Larroque podía hacer echar a un periodista en vivo o designaba a personajes como Ricardo Forster en la indigna Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. La política se vivía como catequesis. A nadie debería sorprenderle, entonces, que ante aquel adoctrinamiento vertical, algunos eligieran prender fuego todo.

Lo que el kirchnerismo llamó “amor” fue muchas veces una forma de exclusión emocional: “Nosotros somos el amor y ustedes son el odio”. Así funcionaba ese binarismo afectivo: los que disentían quedaban condenados a vivir en el odio, como si no amar a la líder fuera ya una forma de violencia. Durante más de una década, miles de jóvenes fueron expulsados simbólicamente del “nosotros”. Marginados de la alegría oficial, del relato heroico, del campo del bien. Y ahora que crecieron, que hablan, que votan, que gritan, que gobiernan, los mismos que los arrojaron a esa intemperie emocional se sorprenden de que odien.

Pioneros del PL

En ese contexto tomé mi primer acercamiento a la militancia en 2020 en el hoy infame Partido Libertario, espacio que es la utopía que no fue. Afiliados a aquel PL estaban muchísimos de los militantes libertarios de la primera hora, convencidos de las ideas y la doctrina, como Ramiro Marra, Lilia Lemoine, Santiago Oría y el mismísimo Milei.

Mi militancia estuvo siempre ligada al aspecto profesional. En enero de 2021 me entrevistaron como consultor en marketing digital y me convertí en un muy modesto engranaje en la maquinaria que dos años y pico más tarde llevaría a Javier Milei a la presidencia. Desde ahí pude observar, en primera fila, los grandes logros, las internas absurdas, la rosca, las traiciones y la mayor decepción de mi vida.

En un comienzo todo era épica. Éramos pocos y estábamos mal vistos, pero también estábamos convencidos de estar empujando algo más grande que nosotros: una revolución moral. No había recursos ni estructura ni promesas de cargos, pero sí una energía incandescente que nos mantenía despiertos hasta la madrugada debatiendo, armando posteos, organizando actos. Se respiraba autenticidad. Algunos actuaban por conveniencia y las pujas de poder eran constantes, pero esa conveniencia no era fruto de una búsqueda personal, sino de agrandar el rango de influencia de la propia organización dentro del amplio paraguas que después fue La Libertad Avanza.

Desde ahí pude observar, en primera fila, los grandes logros, las internas absurdas, la rosca, las traiciones y la mayor decepción de mi vida.

Un ejemplo de esto fue el equipo de comunicación, que estaba liderado por Karina Milei pero, por debajo de ella, cada trabajador respondía a un espacio político distinto: yo estaba encargado del Instagram y representaba al Partido Libertario; Agustín Romo, en ese entonces empleado de Ramiro Marra, manejaba la cuenta de Twitter: Lilia Lemoine como actor solitario metía bocado cuando podía; y Santiago Oría, más mileista que Milei, con sus producciones audiovisuales, un equipo dividido y en pugna. Sin embargo, había algo que nos unía: Milei. No era todavía el candidato, era el profeta gritón que había venido a poner en palabras lo que tantos sentíamos pero no sabíamos cómo decir. Y nosotros, desde los márgenes, estábamos dispuestos a bancarlo todo.

El problema con las causas sagradas es que, tarde o temprano, se topan con el barro de la política real. Todavía me acuerdo del que el domingo de las PASO de 2021 estaba en el subte cuando llegó al grupo un mensaje de Santiago Caputo. Proponía para los voceros de la campaña esa noche unificar el porcentaje obtenido por la lista de Ricardo López Murphy (que sacó 11,2% dentro de la interna de Juntos por el Cambio) con el nuestro (13,7%), para mostrar que “ganamos con un 25% porque ganaron nuestras ideas, las ideas de la libertad”. Cuatro meses después, cuando Milei y Victoria Villarruel asumieron como diputados, de las cúpulas de la dirigencia de LLA nos bajaron la orden: “Del centro a la derecha tienen que entrar todos en LLA”.

Lo que había empezado como una cruzada contra la casta, sin embargo, se fue convirtiendo en un casting de arribistas. Lo que había sido idealismo pasó a ser estrategia, y la doctrina, un decorado útil cuando no molestaba a los nuevos aliados. A medida que la campaña crecía, también crecían los silencios incómodos, las bajadas de línea absurdas, las decisiones sin lógica más que la conveniencia electoral. Empezamos a ver cómo quienes habían bancado el proyecto desde el barro eran desplazados por operadores con cero afinidad ideológica pero con contactos útiles. La puerta que se abrió para “ganar” fue la misma que dejó afuera a muchos de los que habíamos creído que esto era, antes que nada, una batalla de ideas.

Entonces entendí: lo que estábamos construyendo ya no era lo que habíamos soñado. Milei ganó. Nosotros perdimos.

La decepción más grande fue ver cómo nuestro espacio fue, de a poco, convirtiéndose en todo aquello que había detestado del kirchnerismo y por lo cual había militado en su contra.

La decepción más grande fue ver cómo nuestro espacio fue, de a poco, convirtiéndose en todo aquello que había detestado del kirchnerismo y por lo cual había militado en su contra: soberbia, patoterismo, violencia simbólica ejercida desde el Estado. Lo que antes denunciábamos con claridad moral empezó a aparecer, mimetizado, en nuestras propias filas. Se volvió común ver al presidente insultar ciudadanos en redes sociales, humillar periodistas, ridiculizar artistas, denigrar a quien opina distinto. Como si haber ganado una elección le diera derecho a maltratar. Y lo peor es que cuando hablo con amigos, hoy varios de ellos funcionarios, y les pregunto si no se dan cuenta de que esto es lo que buscábamos cambiar, si no les parece que está mal, me responden: “Si, pero nosotros lo sufrimos por años. Hoy nos toca a nosotros, que se la banquen”.

La ensayista norteamericana Judith Butler nos invita a considerar cómo la represión del goce, lejos de ser un simple acto de negación o limitación, puede transformarse paradójicamente en un goce de la represión: el sujeto fanático que reprime su propio goce se encuentra enseguida gozando los rituales mismos de la represión. Las víctimas del kirchnerismo se kirchnerizaron. El problema es que repetir los errores del kirchnerismo es repetir su resultado final, la derrota. La bronca y el dolor que les generó el kirchnerismo es entendible, pero hoy los ciega, este gobierno, usando una de sus frases más famosas, no la ve.

La misma cornisa

El kirchnerismo perdió el poder igual que como lo había construido: por su manera de estar en el mundo. Su mesianismo y su convicción de que el Estado eran ellos terminaron expulsando incluso a quienes alguna vez había seducido. No escucharon. No admitieron disenso. Confundieron adhesión con obediencia. Y en su momento de mayor hegemonía comenzaron a cerrarse sobre sí mismos, a purgar voces internas, a convertir la política en liturgia. Muchos de nosotros, que militamos contra el kirchnerismo cuando aún era hegemonía, repetíamos que “las formas importan”. Hoy me toca escuchar a Milei defenderse como lo hacía Cristina: “No son las formas, es el fondo”.

El mileísmo camina por la misma cornisa. Con una eficiencia quirúrgica, amplificada por trolls, algoritmos y un discurso de revolución permanente, reproduce los mismos métodos que venía a destruir. Silenciar, aislar, cancelar al disidente. Disciplinar con el insulto. Reinar desde la intimidación. Hoy al crítico también se lo persigue, pero la diferencia es que esta vez la hoguera no la enciende el enemigo, la prende el mismo fuego que ayudamos a avivar.

La gestión se volvió una extensión del culto. Las diferencias internas no se discuten, se extirpan. Las preguntas no se responden, se ridiculizan. Y así, día tras día, el mileísmo va cavando la misma fosa que terminó por tragar al kirchnerismo: la fosa del aislamiento.

Mi historia en La Libertad Avanza llegó hasta mediados de 2022 y se cortó en un momento en que varios de los que habían estado desde el principio empezaban a alejarse o a ser empujados. En ese año yo seguía en el equipo de comunicación de LLA pero también trabajaba cerca de Villarruel en Diputados. En una semana áspera, en la que Carlos Maslatón dio un portazo y renunció al espacio con duras críticas a Karina, que a su vez generaron una oleada de críticas a Karina en las redes de parte de gente como el Gordo Dan, un malentendido, un teléfono descompuesto entre Villarruel y Karina sobre algo que yo había dicho en una reunión fue interpretado como una deslealtad. Me echaron sin darme la oportunidad de defenderme.

La historia no se repite, pero rima. Y esta rima suena cada vez más parecida. Un gobierno que se cree elegido para vengar, no para gobernar. Que confunde el mandato popular con una bula papal. Que interpreta el voto como cheque en blanco y al adversario como enemigo. No hay proyecto político que sobreviva a ese encierro. No importa cuán disruptivo haya sido su origen: si no escucha, si no integra, si no corrige, termina solo. Rodeado de aplaudidores, de algoritmos, de cámaras, pero solo. Y cuando ese día llegue, porque llega, no van a poder decir que no se les avisó.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.