La llamada.

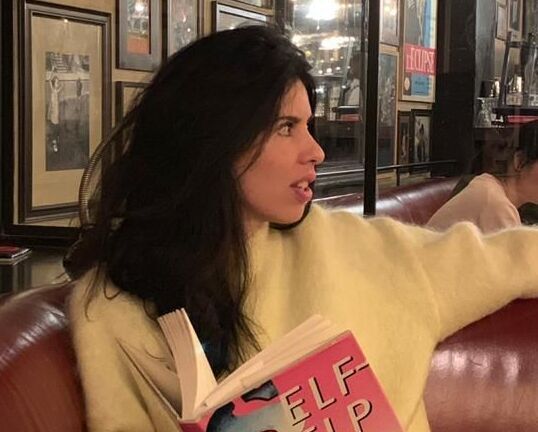

Leila Guerriero.

Anagrama, 2024.

432 páginas, $32.500

El libro no había salido todavía en Argentina, pero yo ya estaba alertada. Había escuchado en un chat a unos amigos que viven afuera babearse intelectualmente con la historia de “la montonera hot”. “Una bomba” puso uno. “Jajajajja”: lluvia de stickers. Los mensajes entran sin parar y yo me pregunto, en la soledad del instinto histérico, si habrá sido más o menos linda que yo. Entiendo que hablan de una femme fatale, una diosa rubia y guerrillera emergiendo desde las inmundicias de la historia, la desaparecida menos pensada, la sobreviviente de la ESMA que supo ejercer el poder de su belleza para salvarse y no dudó en aplicar la seducción final sobre los marinos que la secuestraron, la torturaron y la violaron.

Una amiga me comenta al pasar: “Esta Leila nunca una fácil, eh, cómo le gusta regodearse en lo border”. “No se me ocurre nada más frívolo”, dice otro. Les molesta que Guerriero empiece el relato de cada entrevista con una descripción minuciosa de la ropa que lleva puesta Silvia Labayru, la retratada. Yo ni había percibido ese costado Mirtha Legrand haciéndola dar la vueltita, felicitándola después por el triunfo de su porte, de su gracia –“siempre tan cómoda que la ropa parece brotar de ella”–, de ese plus que la distingue de las demás, algo que también está en su padre, en su madre, en su educación, en su cuerpo, en su inteligencia, en su modo. “¿Cómo vas a estar contando la marca de la ropa que se pone en medio de toda esa monstruosidad? ¿Cómo hacés un relato aspiracional, exitista, de una mujer que confiesa haber sido cómplice de asesinar gente desde los dos lados? Que además te está mintiendo porque no sé, de tanto leer policiales uno sabe que el testigo que repite siempre lo mismo está mintiendo y Leila lo sospecha de entrada, pone ‘Compruebo –con resquemor– que me dice lo mismo, y de la misma forma que ha dicho antes a fiscales, abogados y jueces’.” “Ah entonces lo tengo que leer”, se desespera otra amiga por conocer cada detalle morboso de La llamada. “¿La viola un matrimonio y ella acaba? ¡Boluda, es espectacular!”

Un think tank en la ESMA

En este libro, la periodista expone un fenómeno muy particular: que en la ESMA existió un micromundo con su microclima, un grupo selecto que se convirtió por la fuerza en una suerte de think tank de Massera, en donde salvarse era entregarse emocionalmente, intelectualmente y eróticamente a sus secuestradores, una relación de manipulación mutua. Lejos de ser ajenos al mundo militar, los chicos del staff o “ministaff”, como los bautizó el Tigre Acosta, lo conocían perfectamente. Muchos habían nacido en él. Si no eran compañeros de colegio, era de rugby, o tenían amigos en común, o incluso primos, como Alfredo Astiz, que conocía a Silvia de antes. Al colaborar y mostrar arrepentimiento por la guerrilla, un montonero no estaba solo ganando tiempo, demostraba que podía ser “recuperado”, que podía convertirse, gracias a ellos, en un hijo pródigo.

“¿Qué eran? ¿Una élite copada, los más vivos de la clase?”, otra amiga pasmada. Lo que hace Guerriero es retratar el alma de la fiesta, sólo que acá se trata del alma de la ESMA. Aparecen nuevos haters: “Fue la mejor alumna, la mejor guerrillera, la mejor colaboradora y ahora es la mejor víctima, también tiene el mejor perro, el mejor sexo y los mejores vestidos”.

Primer acierto contraintuitivo de la autora: a veces la introducción más eficaz al horror es un retrato lleno de frivolidad, de humor negro, de sexo. Comprenderlo: intimar con lo abyecto, establecer puntos de contacto afectivos, incluso eróticos, que logren desdoblar los pliegues más inasimilables de nuestra especie. “No se puede comprender y juzgar al mismo tiempo”, dice una cita de Paul Valéry que me quedó grabada. La repetí hasta el cansancio, sin saber que un día iba a necesitarla en serio. Ese día es hoy: escribir esta reseña me da pánico.

Primer acierto contraintuitivo de la autora: a veces la introducción más eficaz al horror es un retrato lleno de frivolidad, de humor negro, de sexo.

En distintas ocasiones a lo largo de mi vida, me vi interpelada por gente que, como yo, no había vivido la dictadura pero necesitaba, como condición necesaria para no exiliarme de sus vidas, que respondiera por la historia: ser la nieta de un general del Ejército que fue ministro de Videla y de Viola me convertía en alguien con algo por expiar, y tenía que hacerlo por ellos, para que ellos, la Generación X argentina, pudieran dormir con la conciencia tranquila. Colegas, amantes o conocidos; a todos les resultaba urgente proclamarse, alzarse en tribunal y determinar mi absolución o mi castigo. También recibo chistes: si hablo del flirteo como una guerra, me preguntan si es por mi abuelo. O me invitan a salir con el siguiente mensaje: “Yo soy más de izquierda, vos más de derecha, pero los dos tenemos un abuelo represor”. Al mío —pienso en aclararle al festejante— lo enterramos con todos los honores protocolares de un general de división en plena presidencia de Néstor Kirchner, que desde 2005 había reabierto los juicios de lesa humanidad. La bandera argentina que abrazó su cajón no abrazó el de un represor.

Frente a este obstáculo de sangre (y en un lugar como la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA), mi recorrido tomó la forma de una evasión. Sola, mi inteligencia se entrenó en nublar fechas, nombres, conexiones. Una bruma me aleja, por las dudas, de cualquier cosa que quiera tocar. Leer me da terror, y soy experta en practicar la sinapsis selectiva. Quizá por esta razón, recibí el último libro de Leila Guerriero como una cachetada, un balde de agua fría, algo espeluznante. El shock de realidad necesario para que se liberase de una vez por todas el horror.

Recibí el último libro de Leila Guerriero como una cachetada, un balde de agua fría, algo espeluznante.

¿Será consciente Leila de lo que hizo al escribir este libro? ¿Habrá habido un cálculo? ¿Podría haberlo publicado hace diez años, bajo el imperativo del relato único kirchnerista? Como sea, el timing ayuda. La escritora narra estas historias adictivas con un desapego extraordinario, como si estuviera sintonizando la moda de esta nueva era “basada”.

La llamada narra el descubrimiento que hace Guerriero en plena pandemia de Silvia Labayru, una mujer que hoy tiene 68 años, está enamorada y ha vuelto, después de décadas de exilio, a vivir en Argentina. Linda, brillante, rica, mimada, Silvia es hija, nieta y prima de militares en una época en la que esa pertenencia te daba estatus y no estigma. (“Soy miembro de una familia militar y quiero hablar con un militar”, va a ser lo primero que dirá cuando la chupen. “Yo creía que eran policías. Se empezaron a partir de risa porque eran todos militares y yo ahí plantada”.) A través de un profesor particular de matemáticas conoce a Martín Caparrós, que está haciendo el ingreso al Colegio Nacional Buenos Aires, y decide entrar. En 1969, con jeans Levi’s y un placard deslumbrante que suscita envidias entre las que no tienen un papá piloto que las lleve de shopping por el mundo, Silvia es la estudiante que no hace paro, la que entra al aula tomada, la ñoña, pero en apenas un año su ambición cambia de signo y pasa a ser una orgullosa soldado de Montoneros. “Éramos fieras”, dice Silvia recordando los años de juventud armada.

Líderes del ‘Colegio’

Hay algo en estos relatos de sobrevivientes exiliados en Brasil o en España, todos amigos, todos compañeros del “Colegio”, que te hace pensar en “la Orga” como si fuera la FUC de los años ’70, el lugar donde había que estar (“era como una coreografía de película”). Formados hasta el delirio como la futura élite nacional, todos querían cambiar el mundo, todos querían ser alguien. Todos creían en la causa y se sentían héroes, o por lo menos relevantes, hasta que llegó el momento de obedecer hasta el final, cuando la conducción de Montoneros deja el país pero les pide a sus soldados, desde un cafecito del Trastevere, que tengan a bien morir en su lugar.

“Era un Viva la Muerte”, dice Silvia Labayru en una entrevista con Jorge Fontevecchia. Jóvenes, militaristas, machistas, católicos hasta el tuétano, a los chicos Montoneros los atravesaba “la sacralidad exaltante” de la que habla Hugo Vezzetti en Sobre la violencia revolucionaria. Cuando la inteligencia del movimiento confirmó que, de seguir con la lucha armada, terminarían todos muertos, verle la cara a Dios fue la orden que dieron desde arriba. En 1976, la pastilla de cianuro se volvió obligatoria. Si caías, sabías que lo primero que harían sería torturarte: como Cristo, había que morir por los demás. Entonces se fracturó la fe: unos se consagraron como soldados y otros se despabilaron, lúcidos frente a la banalidad de una violencia que habían llevado demasiado lejos.

Para Silvia, que tenía en su cuarto un póster del Che Guevara y otro de Alain Delon, había llegado la hora de elegir. Era diestra en tirar bombas Molotov e incendiar concesionarios de autos (“eso se me daba bien”) y jamás dudó en prestarle a su cuñada Cristina Lennie el auto legal de su padre para secuestrar gente o asesinarla. Una tarde, en la cocina de los Lennie, este fue el diálogo entre Silvia y Cristina:

–He llegado a la conclusión de que nos van a matar a todos.

–¿Y entonces qué vamos a hacer, Cris?

–Hay que quedarse a morir por los compañeros.

Silvia se agarró la panza de cinco meses y decidió desertar. Era su segundo embarazo, buscado por razones revolucionarias (la primera vez había abortado, acto por el cual había sido juzgada y degradado su rango, pero después había aceptado, junto a su novio Alberto Lennie, darle hijos a la causa). “Si eras montonero y se enteraban de que te estabas por ir de la Argentina, te hacían una cita y te mataban antes de que llegaras al aeropuerto de Ezeiza”, cuenta Silvia. En una comida de Navidad, su jefe y cuñado Carlos Fassano le contó que venía de ajusticiar a un chico que se estaba por ir. “Lo contaba como quien va al campo y mata una liebre. Yo decía: ‘¿Qué es esto?’”. Por eso se fue Caparrós. Por eso se fueron varios, como Alba Corral, otra sobreviviente que iba al “Colegio” y llegó a España “con más odio por los montoneros que por los militares”.

Los padres de Silvia eran dos narcisistas que habían hecho de la infidelidad una dinámica familiar. La madre demasiado bella, el padre demasiado buen mozo: destrucción mutua asegurada. En el medio, la hija única. Malcriadores, sobreprotectores, aceptaron la militancia armada de su hija con notable progresismo o frivolidad, como si se tratara de un destino privado, ajeno a la sociedad, casi una orientación sexual. Por las mañanas, la madre pasaba por la casa de la hija y cocinaba para sus compañeros de “la Orga”, que se amotinaban en aquel departamento espléndido con las cuentas pagas pero sin adultos. Al padre, al parecer, ella podía pedirle todo, incluso que le trajera de uno de sus vuelos a Estados Unidos unas armas modernas que había allá. Una familia sin tabúes: “A veces tengo un pensamiento retorcido en relación a mi padre, que era militar, y pienso que, como era mujer y no me pude hacer militar, me hice guerrillera”.

A veces tengo un pensamiento retorcido en relación a mi padre, que era militar, y pienso que, como era mujer y no me pude hacer militar, me hice guerrillera

Cada uno de los testimonios que pueblan el retrato que hace Leila Guerriero de esta mujer inclasificable construyen una realidad desconocida y absolutamente pasmosa. Hay amigas, ex novios, su ex marido, su hija Vera, nacida en la ESMA, bautizada por orden del Tigre Acosta y fotografiada en brazos de un Astiz emocionado, su hijo David, nacido 20 años después en España.

El libro es un umbral hacia una dimensión repulsiva, demencial, donde la perversión deviene intimidad, donde se juega a la casita en un sótano de torturas, se recrean lazos familiares corridos, hay endogamia, promiscuidad y la certeza de haber formado parte de algo grande, malo, sucio, único. En el español ibérico de los exiliados, a lo largo de tremendas entrevistas, Guerriero irá recopilando los pedazos perdidos de una historia demasiado conocida, demasiado inmunda, la de la vida en la ESMA.

Silvia mira películas con Astiz. Un día le pidió que las llevara a todas a una peluquería sobre Rodriguez Peña, “carísima”. ¿Habrá estado alguna vez mi madre sentada al lado de una desaparecida del ministaff? ¿Habrá bailado mi tía con las chicas ESMA en Mau Mau, a donde también las llevó Astiz, el rugbier rubio de 22 años que les hacía de primo? ¿La bomba que le pusieron a mi abuelo en su oficina habrá sido planeada en una sesión de la que participaron Martín Grass y Silvia Labayru, que hacían narrativa política en el Casino de Oficiales? Massera quería ser presidente y estos chicos tan bien formados, tan brillantes, podían ayudarlo a llegar.

Afecto y tortura en la cama

Con estos testimonios, la tesis de Héctor Leis de una guerra parricida-filicida cobra otro color, más humano en el peor de los sentidos. Conocer el campo de concentración de la chicas ESMA es entender que preocuparse y reírse porque te van a violar y no estás depilada es parte de la vida cotidiana. El placer y el consentimiento no van de la mano: el afecto y la tortura a veces comparten la misma cama. Antes de ser liberada, Silvia se lleva de la ESMA su manta, la misma que 20 años después va a acompañar a su hijo desde el moisés cuando nazca.

Es un libro que da vuelta todos los consensos sobre la ESMA. Hacia el final, Leila y Silvia visitan juntas la ESMA. El momento que, dice Guerriero, más le llamó la atención de todo lo que dijo e hizo antes y después, fue cuando la vio entrar de nuevo. Envalentonada, como quien vuelve a un lugar donde reinó, o al colegio, a un lugar familiar. Entra por la puerta por la que entraba ella, que no es la puerta del lugar hoy. Pide pasar al “Casino de Oficiales” y la chica del mostrador, atónita, le dice “¿Al museo?”. Se ríe cuando les explica que el predio es grande y se pueden perder.

La melancolía es siniestra cuando asoma, te petrifica. Vemos a Silvia recorrer en 2022 la Escuela diciendo: “Qué barbaridad, todo está tan deteriorado”. Lo más triste, quizá, sea notar que su ambición CNBA por destacarse coincidió trágicamente con su secuestro. Que ahí, en la ESMA, es cuando más relevante fue, donde más lejos llegó, donde más influencia tuvo. Un lugar donde accedió a una pertenencia monstruosa, donde conoció otras formas clandestinas de la intensidad.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.