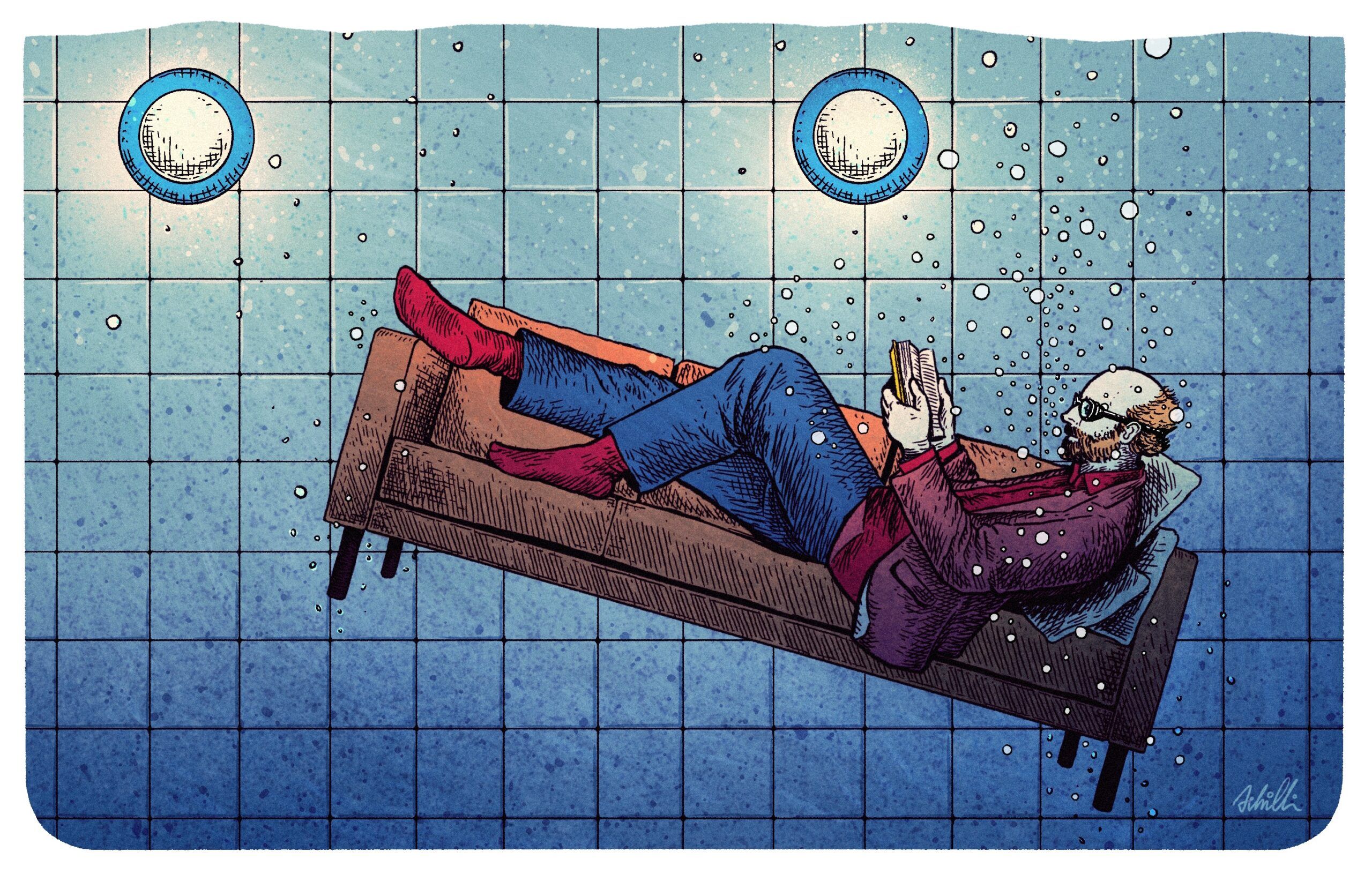

Leo acostado, en sillones de tres cuerpos donde pueda acomodarme a lo largo. Soy de estatura mediana, así que nunca hay problema. Sin ánimo de desdeñar la postura horizontal clásica, la que se adopta en una cama, propia del lector que le gana horas al sueño, o que lucha contra el insomnio, entre las páginas o frente a una pantalla, mientras estira los huesos y se evade de las responsabilidades que le atañen de manera inmediata, la situación de lectura que prefiero es tirado en un sillón. Vale decir: me tiro a leer. Leer es un descanso, una llamada al sosiego, a la distracción. Leer, para mí, es como tirarse al agua, es salir de un estado y entrar en otro. Abrir una ventana, o mejor una puerta trampa, y descender, pasar abajo, al otro lado. No hay nada de esotérico en todo esto, sin embargo, ningún elemento distintivo que pueda reclamar para mi idiosincrasia de aficionado a la lectura. El contrato de cualquier lector incluye la cláusula ineludible de la pérdida de la incredulidad, del trance efímero en el que se convierte en otro. Vive en otros: está en otra parte.

Pues bien, leo y estoy en otra parte, pero también en una diferente postura corporal que cuando no leo. No es sólo que entro en el libro como a otro mundo, que puedo ser testigo y estremecerme, como si los viera, ante el porte de “estancias siniestras, de falsos culpables y rubias malignas”, como cantaba el inolvidado Rafa Berrio en su canción “Insomne”, ese elogio a los turbulentos placeres de la lectura cuando hemos establecido con ella un pacto que podría llamarse devocional: leemos para enajenarnos, para olvidarnos, para no saber quiénes somos; leemos prosternados, cambiados, metidos “en la piel de otro hombre”. No se trata solamente de esa aventura dichosa del sujeto tomado por el libro, que se transforma durante un tiempo que vale oro porque el ejercicio de la lectura ha obrado el milagro correspondiente, sino de otra cosa, más pedestre y quizá más inexplicable.

Trato de acordarme de cómo leía de chico. También tirado, es lo que me viene a la memoria. Me acuerdo a los 10 u 11 años, de vacaciones con mi familia en Chapadmalal, en una casa alquilada, de panza en un sillón que se hacía cama, quizá la mía, con el libro apoyado y abierto de par en par, masticando un pedazo de queso picante. Puede ser tipo parmesano. Ahí hay una diferencia: leía con el libro abajo, no arriba. En la escena que recuerdo, o que quizá reconstruyo con deficiencia e involuntario capricho, estoy boca abajo. El libro en el que pienso es Huckleberry Finn, se me perdonará la falta de originalidad. Colección Robin Hood, las tapas amarillas. Los que rondan los 50 años sabrán de qué hablo. Los que se vean tentados por las delicias inefables de asuntos relacionados con la paleontología pueden husmear en las librerías de usados de la avenida Corrientes, aunque me parece haber visto esa colección reeditada hace poco en los kioscos de revistas.

Historias desaforadas

No hay misterio en leer acostado, entonces. Es un hábito como cualquier otro, algo que se adopta en algún momento de la vida y se convierte en parte de nosotros. Vuelvo a ese momento de la infancia, o tal vez de la temprana adolescencia, y al libro de marras, y me acuerdo de algo más. Leía los libros muchas veces. En esa ocasión en particular tengo la seguridad de que no era mi primer encuentro con el libro en cuestión. Ya lo había leído, con toda probabilidad más de una vez. Tengo muy presente la sensación de estar saboreando las frases junto con el parmesano, con la delectación de quien se halla en territorio conocido de sobra, hospitalario por repetición, la alegría del que disfruta el momento con una vehemencia que proviene de haberlo anticipado, de haberlo previsto, de haber probado ya el esplendor de su eficacia.

No volví a leer así nunca más. O poquísimas veces. Menos con la ficción, como si el pozo de la felicidad anticipada con tanta precisión se hubiera secado. Es verdad que cada tanto me meto en algún cuento suelto de Historias desaforadas, por ejemplo, en el ejemplar del libro de Bioy que compré en 1986 después de haber leído la reseña de Ángel Faretta para Fierro. Puedo admitir sin perplejidad que compraba la revista con el único fin de leer las críticas de cine y literatura que escribía Faretta. Son cosas que pasan. Crónicas de motel, de Sam Shepard, fue a parar a mis manos impulsado por el mismo mecanismo. Textos brevísimos, miniaturas al paso, registros prosaicos, de una elegancia despegada, que me siguen gustando mucho. Ese es otro libro que releo. Algunas de sus frases –incluso podría decir imágenes: tersas, desprovistas, extrañamente cercanas–, las tengo fijas en la memoria. Los “compactos de Anagrama” se pueden llevar en el bolsillo del saco y ese era el caso. Lo que quiere decir que a los 18 o 19 años solía usar saco, y que la lectura a esa edad era un ejercicio que requería otra urgencia, otro paso. Leía para perderme, pero también para hacerme un mundo, para estar en el mundo y preocuparme por sus cosas, esas que debían importar; adoptar una personalidad acorde a mis necesidades o deseos, formarme con ideas y paisajes ajenos que podía hacer míos, forjarme una silueta con la que caminar junto al prójimo.

Creo que podría leer en una sala de espera, pero es raro que lleve un libro encima como hacía antes.

O sea que no leí siempre, en todo momento, acostado. Es la manera que prefiero ahora, pero no la única. Más bien es con la que mejor me llevo, ya que no leo en cafés ni en subtes ni en colectivos ni en autos o aviones. Nunca se me dio bien leer en vehículos en movimiento, salvo en el tren. Creo que podría leer en una sala de espera, pero es raro que lleve un libro encima como hacía antes. En mis tiempos leí en bares o cafés; el libro iba conmigo. Era cuando usaba sacos y me dedicaba a holgazanear en la universidad. Confieso esto último y no puedo evitar un sentimiento de vergüenza. Los sacos se recuperan o se reemplazan, el tiempo y los recursos tirados a la marchanta no. Es otro tema. El privilegio de la juventud es el del desgaste, el potlatch del que se da sin miramientos ni prevención. Pero en las lecturas era cauto; había que elegir, no cualquier libro podía ir en el bolsillo. Se debía mostrarle algo al mundo: una personalidad, un propósito, una misión indelegable. A ese pelaje de imposturas me entregué, con grilletes llevados como estandartes, como cuando caía en una clase con un disco bajo el brazo, justo cuando los que me rodeaban hacían el paso hacia el práctico compact disc, entelequia de promesas disponibles en pequeño formato. Era el fin de los años ’80.

En el final de El barco ebrio, el poema de Rimbaud, se habla del dolor del fin de un viaje, de la pérdida de una inocencia embriagadora que conduce a la aniquilación. Las erratas de un lector apasionado, el fileteado con el que en la marea de las etapas de la vida se complementan con sus aciertos, como integrantes de una misma familia –a veces corroídos por una feroz desconfianza mutua–, finalmente lo hacen más rico, más completo e íntegro. Al contrario que en el dictamen de Rimbaud, pienso que siempre es posible salvar algo de lo que fuimos. Nuestras improbables biografías centradas en la materia no falsearían mucho las cosas si dijeran que nunca abandonamos, que nunca dejamos de leer, aunque no quedara ya nada que mostrarle al mundo –ninguna ilusión ni esperanza de seducir con portadas vistosas, con citas mal repetidas, con conceptos mal interpretados– ni a nosotros mismos. Ahora que leo sin apremios no busco libros sino que me topo con ellos: en las librerías de viejo, en la casualidad de una referencia leída al pasar. Decir que los libros lo encuentran a uno no es más que vanidad, una fórmula de poesía equívoca, un arrebato animista con el que se colorea la vulgaridad de la escena en la que el aficionado revuelve los libros usados casi con aburrimiento ante la mirada recelosa del encargado, a ver qué aparece. Así leo; con una voracidad que no conoce orden ni concierto. Las pilas de libros se acumulan. Mis lecturas se cumplen sin respeto ni remordimiento: no debo nada. Hago una lectura horizontal, si se puede decir así, sin estamentos jerárquicos, en la que la posición del cuerpo acompaña con afición animal, como una propiedad más de esta modesta filosofía de lector.

Hago una lectura horizontal, si se puede decir así, sin estamentos jerárquicos, en la que la posición del cuerpo acompaña con afición animal.

Podría ahora probar con una especie de cuento chino inventado (lo que quizá, a fin de cuentas, no sea otra cosa que un verdadero cuento chino) para oficiar de corolario antojadizo de estos apuntes confeccionados sobre la marcha. Un hombre de gran temperamento recorre enormes distancias deshabitadas de su país con un libro en las alforjas. Cada vez que acierta a cruzarse con alguien le muestra el libro y con portentosa locuacidad enumera supuestas virtudes contenidas entre sus páginas. Nadie parece interesado en la palabrería entusiasmada del hombre, que termina ahuyentando a todo el mundo a los gritos, de pura frustración. En el tercer día de caminata se encuentra no con una sino con dos personas. Son dos tipos desastrados, con pinta de bandoleros, que parecen haber conocido tiempos heroicos y ahora erran sin propósito por la inmensidad del territorio. El hombre del libro repite la operación. La pareja de viajeros escucha echándose miradas de soslayo lo que el libro tiene para ofrecer: salud, prosperidad, honor, sabiduría. En una distracción del charlatán, deciden actuar.

Le arrebatan el libro y golpean al hombre hasta matarlo. Pero cuando hojean el objeto prodigioso se dan cuenta con estupor de que no tiene nada escrito. Solo contiene páginas en blanco. Todas sus aspiraciones se esfuman en segundos; toda la ambición que había crecido en sus corazones al son de las palabras del hombre se disipa; todo anhelo cae tristemente en el vacío. Los desencantados se miran con desolación mientras siguen recorriendo las páginas como por inercia, quizá todavía esperando, contra toda evidencia, dar con algún rastro de las maravillas referidas. Se les ocurre entonces conservar el libro y repetir la maniobra con otros viajeros. Los primeros con los que se encuentran constituyen un sospechoso grupo de caras patibularias y miradas aviesas. Los bandidos desairados no se echan atrás; representan la engañifa y terminan asesinados por los recién llegados, que los doblan en número. La historia concluye ahí. Pero en realidad no tiene final. La moraleja queda a cuenta de los lectores. No importa cómo acomoden sus cuerpos a la hora de enfrascarse en la lectura. Leer por gusto, no hay que olvidarlo, es una pasión cuya inutilidad a efectos prácticos es lo único que tenemos garantizado, pero también su gloria más perdurable.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.