Nada se pisotea con más ahínco que aquello que más se teme.

–Lucrecio

Esta semana tomó repercusión pública un episodio cada vez más frecuente en la comunidad académica. Me refiero a la declaración de uno de los sectores que cogobiernan la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en defensa de la situación judicial de su principal referente político a nivel nacional, Cristina Kirchner. Más allá de los argumentos, el escándalo fue suscitado por la pretensión unanimista de usar el organismo colegiado de una institución pública (ni más ni menos que su Consejo Directivo), por definición plural, como plataforma de intereses gregarios. Y tampoco pasó desapercibido el paradójico agravante estatutario que implica poner al servicio del partido de gobierno a una unidad académica cuya estricta autonomía esa misma organización proclama defender.

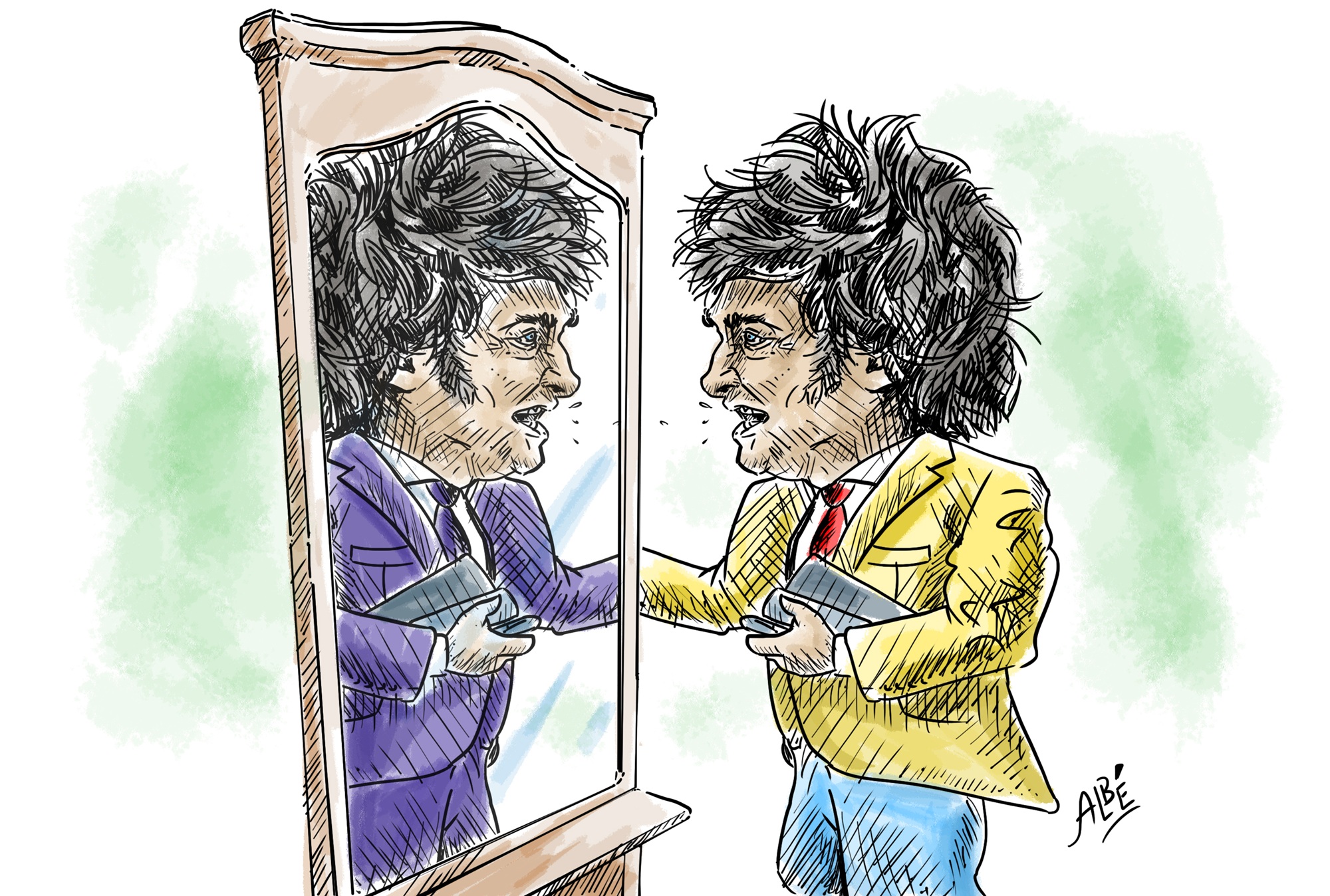

La declaración estuvo acompañada por una foto que evidenciaba el entusiasmo de los impulsores y responsables del episodio, entre ellos el actual decano y su predecesora. La imagen sugiere que la adhesión en este ámbito requiere un compromiso total, una convicción que exprese la dimensión afectiva de una toma de posición. Una verdadera estética del énfasis, inherente a aquellas tradiciones para las cuales la política es esencialmente sentimental, donde teoría y práctica se rigen por criterios binarios, donde los principios operan como materia de fe colectiva. El reverso de este compromiso es, naturalmente, la ilegitimidad de la disidencia.

Más allá de las dimensiones subjetivas, no es un secreto que las adhesiones se crean, se multiplican y se garantizan mediante mecanismos de poder concretos, los mismos que desalientan la expresión pública de las discrepancias. Entre ellos encontramos prácticas poco originales, tal vez justamente por su eficacia. El denominador común pareciera ser, como en toda relación de poder, la creación de lazos de dependencia: carácter ad referendum de los cargos docentes, concursos sutilmente orientados, cláusulas sindicales que premian viejas irresponsabilidades administrativas, permisividad hacia las intimidaciones selectivas, protección a las desprolijidades amigas, control de vías y tiempos burocráticos, asignaciones presupuestarias sectarias, unanimismo asambleario. Nada de esto es, evidentemente, original o novedoso, pero sí tal vez pueden identificarse algunos rasgos particulares.

El reverso de este compromiso es, naturalmente, la ilegitimidad de la disidencia.

Un punto de vista guiado meramente por el sentimiento podría observar en esa fotografía menos un desafío agonal que una incomprensión inercial del atropello cometido. Por razones personales, estoy tentado a inclinarme por esta alternativa, porque encuentro en esa imagen antiguos compañeros y profesores, colegas, cuyos recorridos profesionales y cualidades personales no pueden ponerse en tela de juicio. Sin embargo, los indicios, los precedentes y la evidencia disponible conducen a explorar escenarios menos alentadores. Hay motivos para pensar que viejas disputas circunstanciales en torno de coyunturas locales han atravesado ya un umbral que requiere abocarse a pensar el fenómeno desde una perspectiva global e histórica más precisa. Es legítimo preguntarse si esta dinámica puede ser identificada con mayor exactitud sin exagerar ni sus novedades ni sus constantes.

Antes de sumergirnos en esas dimensiones globales e históricas, creo que este episodio en particular merece ser analizado en tres niveles, que son a su vez secuencias: en su manifestación, en su justificación y en su origen. Respecto de su manifestación, ya nos referimos a la práctica unanimista. Quienes impulsaron esta declaración amparándose en su condición de mayoría circunstancial de un organismo colegiado consideran correcto y legítimo arrogarse la voz de la comunidad en su totalidad. Podemos inferir esto último porque, en primer lugar, este no es un caso excepcional. Venimos padeciendo desde hace un par de décadas declaraciones del mismo tenor, con la misma narrativa, con la misma arrogancia asamblearia, pero cada vez con mayor impunidad y virulencia. Las motivaciones son circunstanciales, pero suelen girar siempre en torno de dos tópicos: jornadas electorales y delicadas causas judiciales de dirigentes sociales y políticos, locales e internacionales. La concepción unanimista sólo admite la totalidad como prueba de verdad. Así, absorber un espacio público no les resulta un desborde sino un objetivo necesario.

La concepción unanimista sólo admite la totalidad como prueba de verdad. Así, absorber un espacio público no les resulta un desborde sino un objetivo necesario.

El carácter tedioso de los argumentos nos introduce en el análisis del segundo nivel: las justificaciones. En este caso, como en los anteriores, aluden a un supuesto “proceso de ampliación de derechos y empoderamiento popular”, a una omnipotente “alianza canallesca entre los poderes judicial, mediático y político” contra “líderes populares latinoamericanos, socavando las bases del sistema democrático”, a conspirativas “persecuciones cuyo objetivo no es otro que preservar el status quo donde son las derechas conservadoras las que dirimen el poder dejando por fuera a los sectores populares y sus necesidades”. Hasta el más fanático unanimista, mas no fuera por respeto a las más elementales condiciones de una discusión honesta, debería reconocer lo sencillo que resulta desmantelar estos argumentos.

El ejemplo de Schopenauer

A modo de ejemplo, traigo a colación un par de estratagemas de la dialéctica erística de Schopenhauer. Una de ellas deja al descubierto la naturaleza corporativa y volitiva de sus argumentos. La estratagema 35 señala: “en lugar de responder a las afirmaciones del oponente mediante el argumento, se apela a la voluntad por medio de motivos. Así, si el auditorio tiene intereses similares a los del oponente, ganaremos rápidamente su adhesión a nuestra opinión, aún si esta proviniera de un manicomio. Como regla general, una pizca de voluntad es más efectiva que un quintal de de juicio e inteligencia”. El problema puntual aquí no es que la voluntad esté determinada por motivos sino la naturaleza misma de aquellos motivos. En este caso, sería el compromiso emocional con valores compartidos por un grupo, la colectivización de las emociones y el hecho de que estas adquieran carácter normativo. Consciente de que las relaciones de poder son capaces de anular el vuelo de la razón, Schopenhauer agregaba: “si [esta estratagema] es practicable, hace innecesarias todas las demás”.

Sería un pecado parafrasear esta imagen perfecta: “Por verdadera que sea su tesis, en cuanto señalemos que ésta es perjudicial a los intereses comunes de la secta, corporación o gremio en cuestión, el auditorio encontrará que los argumentos del oponente, por excelentes que sean, son débiles e indeseables. Los nuestros, en cambio, por azarosos que sean, serán considerados correctos y justos. Los presentes creerán, como regla, que están de acuerdo con nosotros por pura convicción, porque aquello que es ajeno a nuestros intereses suele resultarle absurdo a nuestro intelecto”. Intentemos, de todos modos, ponerlo en otras palabras: trabajadores de la razón y las artes del discurso (porque eso implica al fin y al cabo dedicarse al estudio de las ciencias humanísticas), se abandonan a la prepotencia del número en honor de una verdad esencial particular, quizá deducida de una supuesta voluntad general.

La mejor defensa es la definición precisa de los puntos de la discusión y de las condiciones de la controversia.

Otra estratagema nos servirá, en cambio, para desactivar esta perspectiva conspirativa. Basta con referir a la primera de todas, aquella conocida como “amplificación”. La operación es sencilla y legítima, pues consiste en “llevar a las proposiciones del oponente más allá de sus límites naturales, tomándolas de la manera más general posible y en su sentido más amplio, al punto de exagerarlas. Por otra parte, dar a las propias proposiciones un sentido tan restringido y límites tan estrechos como se pueda, porque cuanto más general se vuelve una afirmación, más numerosas son las objeciones a las que se expone”. Dicho de otra manera, cuando el interlocutor intenta desacreditar toneladas de pruebas e indicios sobre la existencia de un delito refiriendo a “alianzas canallescas de las derechas conservadoras contra los sectores populares y sus necesidades”, probar la existencia de aquella conspiración global le demandará esfuerzos vanos y poco podrá hacer frente a la contundencia de la elemental evidencia disponible. Schopenhauer lo dice con mayor elegancia: “La mejor defensa es la definición precisa de los puntos de la discusión y de las condiciones de la controversia”.

Uno podría preguntarse si no les habría resultado más práctico recurrir a la estratagema 31, según la cual, ante la imposibilidad de oponer suficientes razones a las expuestas por el oponente, “podemos responder irónicamente, declarándonos incompetentes: ‘Lo que Ud. dice sobrepasa mis pobres poderes de comprensión. Puede que sea muy verdadero, pero no puedo entenderlo y me abstengo de expresar un juicio sobre eso’. Así, se le insinúa a los presentes, a quienes nunca se ha perdido de vista, que lo que ha afirmado el oponente es absurdo”.

Tengo una hipótesis que responde mi propia pregunta y que me lleva al tercero de los niveles: el del origen de esta secuencia. Quienes aspiran a la unanimidad y se asientan sobre argumentos corporativos no podrían elegir la alternativa de suspender el juicio frente a la evidencia porque, en última instancia, no están dispuestos a sumergirse en la crítica radical. Al entablar una discusión honesta, una de las condiciones implica aceptar la naturaleza provisoria de aquello que creemos probado. Sin embargo, también requiere definir hasta qué punto estamos dispuestos a revisar aquello en lo que creemos. Es en este último punto donde tal vez más se pone en juego. Hay quienes no están dispuestos a renunciar al valor de la verdad, es decir que tal verdad exista aunque nunca tengamos la absoluta certeza de haberla alcanzado. En este caso, renunciar a este principio implicaría sacrificar la posibilidad de conocer una realidad objetiva más allá de nosotros. Hay quienes, no obstante, anclan sus principios menos en valores universales que en intereses irremediablemente ligados a subjetividades, particularismos gregarios, circunstancias perennes. Esto sucede cuando se proclama una fe ciega en un líder o proceso político.

Esto sucede cuando se proclama una fe ciega en un líder o proceso político.

La eficacia de un argumento descansa en una premisa simple: sus supuestos tienen que ser transparentes. Un supuesto estrictamente subjetivo, ambiguo o simplemente oculto debilita la eficacia, la legitimidad y la viabilidad de la conclusión. El conocimiento científico requiere, entonces, argumentos que no dependan únicamente de la coherencia interna del enunciador, así como es preciso que los principios sobre los cuales formulamos juicios puedan ser puestos a prueba. Solo así se constituye una forma de conocimiento capaz de aspirar no solo a la racionalidad relativa (a la mera coherencia) sino también a la verdad.

Este punto requiere una digresión histórica. Con frecuencia, la distancia retrospectiva nos conduce a redefinir las fronteras de los tiempos. La constante a la hora de definir fronteras es, por defecto, la presencia de un hito. En el caso de la narración histórica, este hito tiende a ser un acontecimiento extraordinario. Es posible que ese hecho ya haya sucedido. Sobre los hombros de una inédita sobreabundancia material y técnica, proliferan tendencias intelectuales que amenazan con tomar distancia de aquellas condiciones epistemológicas y morales que contribuyeron a configurar las mejores cualidades de estos tiempos. Como el registro editorial del artículo me permite aventurarme en una hipótesis clínica, ciertas señales pueden llevarnos a pensar que estamos asistiendo a un fenómeno de disociación. Si la disociación consiste en una negación de acontecimientos, encadenamientos lógicos, evidencias, indicios, por considerarlos indeseables en términos subjetivos, corporativos o irracionales, sería de esperar, en caso de que las variables se mantengan constantes, una creciente alteración de los patrones y condiciones comunes del intercambio entre pares.

Este tipo de experiencias suelen identificarse con un abandono afectivo extremo o a manifestaciones de subjetivismo radical.

Aunque el experimento resulte banal, sospecho que cualquier persona medianamente afín a las virtudes del pensamiento lógico y de la serenidad metodológica, consciente de la provisoriedad de los paradigmas, podría cada día de su vida encontrarse con un acontecimiento (hoy les decimos noticia) en el mundo académico a primera vista incomprensible de acuerdo con esos parámetros. Este tipo de experiencias suelen identificarse con un abandono afectivo extremo o a manifestaciones de subjetivismo radical. A simple vista, el escenario no presenta necesariamente una anomalía. En todo tiempo y lugar expresiones de irracionalidad han parecido reinar y producir regulares expresiones de disociación, y así alimentado escandalosas protestas racionalistas. Sin embargo, nuestros tiempos parecieran mostrar un rasgo singular: aquella sintomatología irracional no sólo prospera en el seno de espacios fundados sobre la necesidad del diálogo racional y el pensamiento crítico sino que además, una vez institucionalizada, exagera sus pretensiones de racionalidad y se convierte en un instrumento autoritario unanimista.

Las promisorias luces del secularismo occidental implican también sombras. Las “religiones de sustitución” proliferan de manera inversamente proporcional al desmoronamiento de las instituciones religiosas tradicionales. Uno podría preguntarse hasta qué punto es tan diferente condicionar los propios argumentos a una fe particular en, por ejemplo, las jerarquías raciales, en la frenología, en el pos-estructuralismo o en un líder mesiánico. Religiones de sustitución parecen obstaculizar el intercambio de argumentos al interior de la academia al priorizar fundamentos emocionales, corporativos e irracionales.

Los ‘clercs’ de Julien Benda

Por este motivo, quisiera esclarecer el título elegido para esta nota, que no es sino un homenaje a Julien Benda. Concretamente, Benda nos advirtió hace casi un siglo que debíamos prestar atención a un fenómeno que llamaba, como a su libro, La traición de los clercs (1927). Su premisa puede resumirse en esta afirmación: “La función de un clerc es sostener la libertad como condición sine qua non de la persona, o incluso como una categoría de la consciencia que equivale a la propia palabra ‘persona’”. El problema esencial de su tiempo, decía, es que “hay tres actitudes que van en contra de este propósito: la exaltación de regímenes totalitarios, la negación del individuo, la simpatía hacia el corporativismo”. Finalmente, identificaba cuál era el origen de aquellas desviaciones: “Abandonar la razón como criterio de análisis de los hechos y abandonarse a la conciencia caprichosa irracional que obedece a sus necesidades inmediatas”.

Aunque los traductores de esta obra suelen interpretar la palabra clerc como “intelectual”, su acepción más cercana en lengua castellana sería, más bien, “clérigo”. Pienso que “intelectual” no alcanza a ilustrar todo el sentido del concepto griego kleros, relativo a la herencia, a lo que adviene y transmite una generación a otra. Allí está el punto clave para comprender por qué la denuncia de Benda podría ser entendida como un hito de cambio de época. Si los clercs interrumpen el tránsito generacional de valores universales en provecho de arbitrarias creencias particulares y sustitutivas, es probable que estemos asistiendo a un fenómeno novedoso de disociación: la reproducción geométrica de irracionalismos autoritarios en el que estaba llamado a ser el más racionalista de los tiempos.

La urgencia invita a advertir estas dinámicas para proteger los ámbitos de diálogo crítico y radical que requiere el debate científico y público.

Aunque no es el irracionalismo lo que nos ha convocado sino sus derivaciones autoritarias, tal como Benda advirtió, la urgencia invita a advertir estas dinámicas para proteger los ámbitos de diálogo crítico y radical que requiere el debate científico y público. En definitiva, el principal problema con el tipo de episodios que vimos esta semana en la Facultad de Filosofía y Letras tal vez no sea tanto sus justificaciones gregarias, discutibles como son, sino sobre todo el tipo de adhesiones totales, de convicciones afectivas, que estas exigen. Investigadores, docentes, estudiantes, ciudadanos, reciben presiones de pares, sanciones institucionales y represalias por sostener el principio de la autonomía, del pensamiento crítico y de la igualdad universal, cuya defensa implica, al mismo tiempo, denunciar la ilegitimidad del sectarismo unanimista. Sucesos como este merecen ser prevenidos a tiempo porque el autoritarismo sólo se manifiesta una vez enraizado. Cuando Benda advirtió en 1927 los peligros inminentes que alimentaban el irracionalismo y el sectarismo, pocos tomaron nota. En 1946, tras los horrores de la guerra, en un nuevo prefacio le recordó a la civilización que “una humanidad que carezca de anclajes morales no vivirá sino en el orden pasional y en la contradicción que lo condiciona”.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.