Podría decirse que el sistema de defensa de nuestra patria adolece de serios defectos. Hasta el momento no nos hemos ocupado de ellos sino de nuestros deberes cotidianos; pero algunos acontecimientos recientes nos inquietan.

–Franz Kafka, “Un viejo manuscrito”

Hasta mis diez años, mis padres consideraban que nuestra calle en Rosario era demasiado transitada para que yo la cruzara sin supervisión adulta. Su percepción del peligro no era social sino física: se trataba de la velocidad de los autos y de mi incapacidad para computar el momento seguro. Por otro lado, siempre tuve libertad absoluta para salir, dar media vuelta a la manzana y tocar el timbre en la casa de unos amiguitos: para ir a jugar no se precisaba cita previa. Entiendo que en la gran ciudad ya no se practica más esta descuidada rutina.

No recuerdo a ninguno de mis compañeros de primaria que repitiera un año. Algunos faltaban mucho o tenían siempre malas notas, pero eran pocos y eran chicos «con problemas», o cuyas familias tenían (¡debían tener!) «problemas».

En algún momento de mi primera infancia escuché en la televisión a un especialista explicando lo que significaba «drogadicto». El concepto no era nuevo, pero la palabra no circulaba. Me acuerdo bien porque al principio pensé que era «drogadito» y la incongruencia del diminutivo me chocó. En la escuela no se hablaba de drogas, de conductas peligrosas, de la influencia de la drogadicción en el delito. No era muy necesario.

De algún modo que no llego a comprender, han llegado hasta la capital, que, sin embargo, está bastante lejos de las fronteras. De todas maneras, allí están; su número parece aumentar cada día.

Hasta mi adolescencia, la idea de que alguien viviera de recoger cartón o el plástico sugería una penuria insólita. La villa miseria era la forma concreta de esa marginalidad: un lugar quizá no muy lejano, pero sí apartado, extraño/extranjero, fabuloso, en su acepción de ser materia de historias con moraleja: “Pensá en los chicos de la villa que no tienen qué comer”, decían nuestras madres. Las vidas de sus habitantes no se cruzaban con las nuestras. Había una pobreza… digna —léase con la voz de Luis Brandoni—, que conocíamos, y otra inenarrable: la de la villa.

Muchos pobres venían migrando desde lugares más pobres. Llegados a Rosario, se ganaban el pan con alguna changa o recibían una caja PAN (oportuna sigla del Programa Alimentario Nacional). Cuando el pan no llegaba y la caja tampoco, quedaba la basura. Esto último yo no lo vi hasta mucho más tarde. Cuando era chico, la basura se metía en una bolsa y se dejaba en un basurero a una altura pensada para salvarla de los perros. Cuando Rosario cambió el poste basurero por el contenedor, los perros ya tenían competencia con las personas. Eran los mejores años, microeconómicamente hablando, del tercer milenio argentino.

Han convertido esta plaza tranquila y siempre pulcra en una verdadera pocilga. Muchas veces intentamos salir de nuestros negocios y hacer una recorrida para limpiar por lo menos la basura más gruesa; pero esas salidas se tornan cada vez más escasas…

Ya me había ido del barrio cuando Cristina Kirchner anunció su Vamos por todo en un acto por el aniversario del primer izamiento de la bandera. Cierto infame plan nacional construía, con calculada ineficiencia, unas dudosas estructuras habitacionales junto a la villa, que ya no era marginal ni fabulosa. La pobreza digna de los barrios se había diluido y mezclado con la miseria de las villas, al tiempo que ambas se extendían.

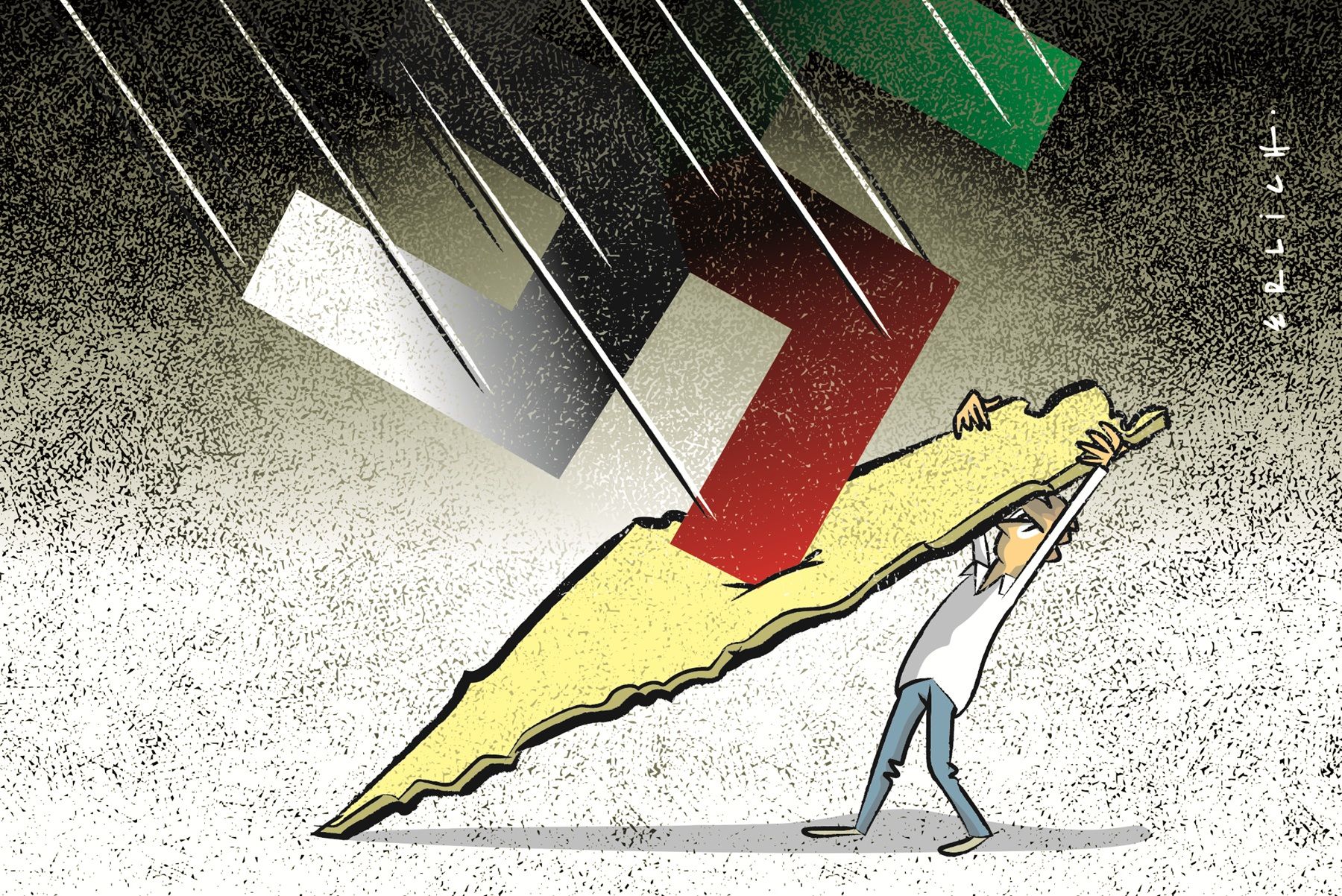

Había otros signos. Al igual que nos acostumbramos a ver gente revolviendo la basura para comer, normalizamos que no fuera más seguro dejar ir a un chico solo por la calle; que chicos sin patologías claras o conflictos familiares graves repitieran de año en la escuela o se graduaran sin saber leer de corrido; que el consumo habitual y excesivo de alcohol comenzara con la pubertad o antes; que la droga no fuera más un problema individual y de pocos sino una trama de negocios que violenta las estructuras sociales y condiciona los comportamientos de toda una ciudad. O, por lo menos, de esa parte de la ciudad que todavía recuerda libertades pasadas, que se considera «normal» o (para usar una expresión actual) «gente de bien». Las coordenadas se invirtieron; ahora los marginales somos nosotros.

No conocen nuestro idioma y casi no tienen idioma propio. (…) Nuestras costumbres y nuestras instituciones les resultan tan incomprensibles como carentes de interés.

En 1919 Franz Kafka publicó un cuento muy corto llamado Ein altes Blatt («Un viejo manuscrito»), en el que un zapatero narra la desventura de su ciudad, invadida por unos «bárbaros» nómades, indiferentes, incomprensibles y salvajes. Las autoridades de la ciudad no hacen nada para controlarlos, y los ciudadanos comunes tienen miedo. En la superficie, el cuento (como muchos de Kafka) se presta a interpretaciones de toda clase, desde una alegoría política coyuntural hasta una metáfora sobre la xenofobia. Al menos una tesis apunta a la autobiográfica Carta al padre, señalando que las cualidades de los bárbaros representan aquellos aspectos de su padre que repelían a Kafka.

Los nómades del cuento roban lo que desean; no respetan la propiedad ni producen nada. El narrador cuenta cómo el carnicero pone la carne a la venta y los nómades se la roban de inmediato; los vecinos hacen una colecta para ayudarlo. Esto ocurre tan seguido que, al final, el carnicero decide ahorrarse el trabajo de la faena y trae un buey vivo. El resultado es horroroso.

Me pasé toda una hora echado en el suelo, en el fondo de mi tienda, tapado con toda mi ropa, mantas y almohadas, para no oír los mugidos de ese buey, mientras los nómades se abalanzaban desde todos lados sobre él y le arrancaban con los dientes trozos de carne viva.

Todos sabemos que, en Argentina, si un camión con mercadería vuelca en un lugar poblado, los vecinos van a robársela, y si se trata de animales vivos, la mayor parte de ellos serán faenados en el acto. Estos sangrientos episodios delictivos son tan comunes que los medios los mencionan casi como una nota de color. Mi clave personal del cuento de Kafka está en esa escena en que una turba ejecuta un acto brutal de manera automática, porque puede y porque no se le opone resistencia. Esta brutalidad incomprensible la protagonizan los nómades, que nos invadieron atravesando nuestras fronteras éticas y ahora son parte de nuestro paisaje. Son el padre de Kafka, al que este teme y no comprende, y del que a la vez se sabe parte y heredero. Son la nueva normalidad ante la cual no sabemos cómo reaccionar.

El año pasado algo hizo eclosión. El centro político, que apela a un mensaje de paz y consenso, sufre una derrota aplastante; en los bordes de ese centro la sorpresa se transforma en miedo, en incertidumbres que buscan acomodarse a una visión distinta. Surgen nostálgicos de un lado y del otro, de una nostalgia que oscila entre la bronca y la reacción, pero que al final, ahogada por tanta coyuntura, se queda en lamentos. La nostalgia es, en su origen homérico, el dolor por el hogar al que se desearía volver. Pero, ¿y si ese hogar nunca existió?

Javier Milei afirma que hace un siglo Argentina era el país más rico del mundo. La afirmación no se sostiene, pero no importa.

Javier Milei afirma que hace un siglo Argentina era el país más rico del mundo. La afirmación no se sostiene, pero no importa. Milei no creó esta edad dorada ex nihilo, sino que la pescó del río de la cultura: pequeñas pepitas de orgullo herido, de remembranzas mal transmitidas de los bisabuelos inmigrantes, de fotos viejas de la Buenos Aires del Centenario… El recuerdo vivo de los que tenemos cierta edad hizo el resto: nosotros no vimos la Argentina pujante, pero sí esa época en que las drogas eran un problema apenas familiar, de la escuela se salía sabiendo leer y escribir, la basura la revolvían solo los perros, y los chicos podían ir solos a las casas de sus amigos. No era una Argentina idílica (bien sabemos las cosas que ocurrían fuera de nuestra vista), pero era mejor.

—¿En qué terminará esto? —nos preguntamos todos—. ¿Hasta cuándo soportaremos esta carga y este tormento? El palacio imperial ha traído a los nómadas, pero no sabe cómo hacer para repelerlos. El portal permanece cerrado; los guardias, que antes solían entrar y salir marchando festivamente, ahora están siempre encerrados detrás de las rejas de las ventanas. La salvación de la patria sólo depende de nosotros, artesanos y comerciantes; pero no estamos preparados para semejante empresa; tampoco nos hemos jactado nunca de ser capaces de cumplirla. Hay cierta confusión, y esa confusión será nuestra ruina.

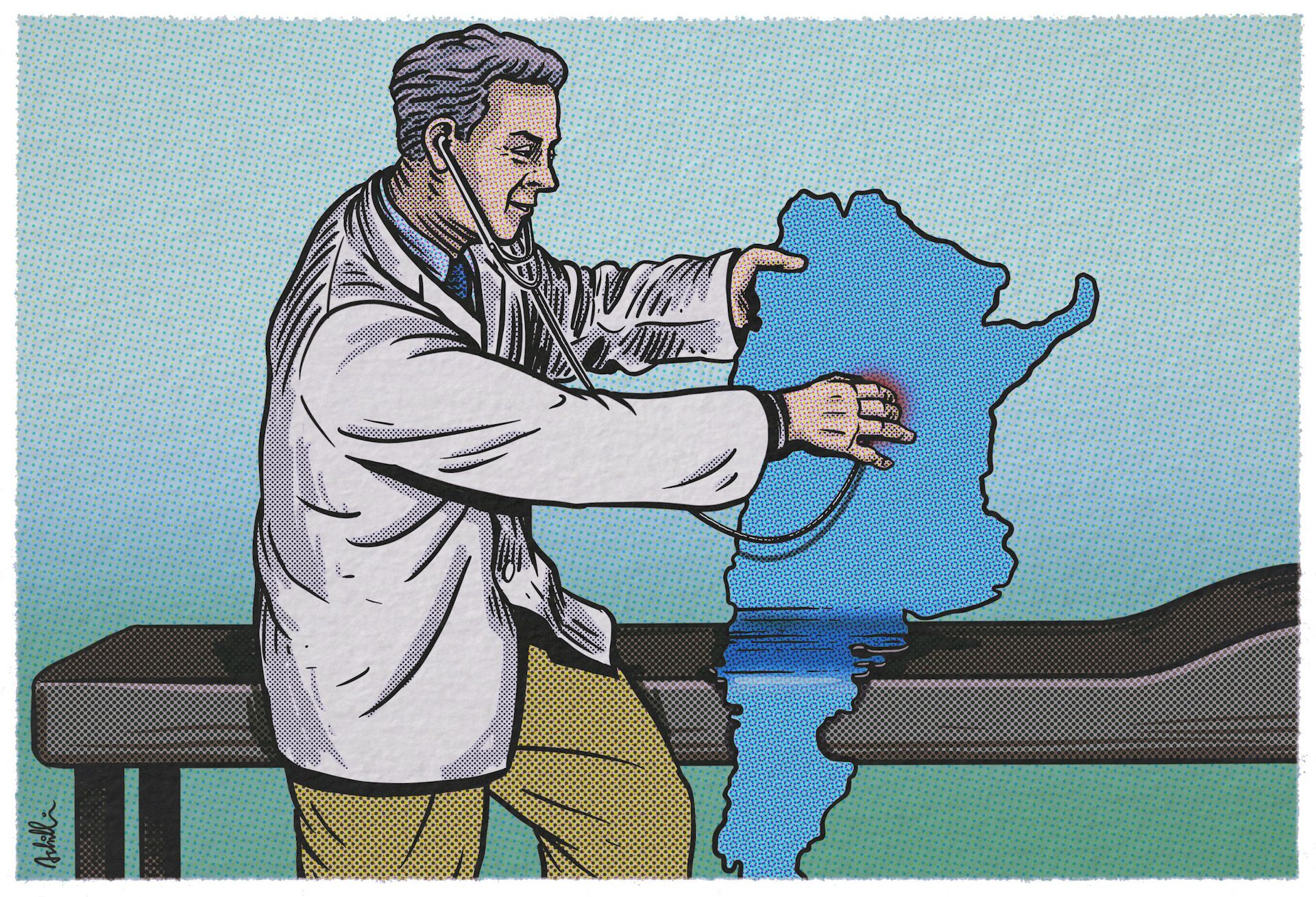

Kafka se detiene donde nosotros ya llegamos, pero nosotros no estamos condenados al final kafkiano. Nuestro palacio imperial no está cerrado del todo y el emperador parece dispuesto a hacer algo contra algunos de los bárbaros, al menos. Observamos que el largo tiempo en que el poder olvidó su imperio lo hace lento e impotente, y que la forma violenta y errática en que el emperador reacciona a esa impotencia solo parece acentuarla. Los comerciantes tienen miedo y los guardias escasean en la calle. Hay quienes sospechan, con razones válidas, que la impericia del poder es calculada; otros le reprochan al gobernante haber asumido una responsabilidad que de antemano ignoraba cómo cumplir. Casi todos dudamos de que la salvación venga del palacio, pero anhelamos que así sea.

Ahora, esa misma nostalgia, defraudada, clama con voz bíblica, quiere derribar templos (sin importar quién muera bajo los escombros).

La nostalgia sostuvo largo tiempo la épica del kirchnerismo, que venía con promesas de una Argentina inclusiva y soberana, una visión de futuro que tomaba lo mejor de un pasado glorioso y maquillaba sus aspectos inconvenientes: reacción en nombre de la revolución. Ahora, esa misma nostalgia, defraudada, clama con voz bíblica, quiere derribar templos (sin importar quién muera bajo los escombros), y afirma que puede devolver a Argentina a otro pasado glorioso, también maquillado, también irreal.

Quiero creer que podemos prescindir de la nostalgia. Los ciudadanos de Kafka no saben qué hacer, están perdidos en su trama, no se creen a la altura; son Kafka en su vida, Kafka frente a su padre brutal con quien no logra comunicarse. La nostalgia es el puente precario que arrojamos sobre esa brecha dolorosa. Y bien, conciudadanos, el puente se está cayendo, y a la vista de los resultados, me parece mejor que lo dejemos caer. En cualquier caso, ya vamos quedando pocos que tengamos ganas o motivos para sostenerlo. Quizá sea mejor que busquemos un camino nuevo: uno que no nos obligue a construir puentes mágicos o a saltar sobre abismos, uno que no tenga un destino definido, glorioso o no, sino que siga simplemente adelante.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.