|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

El año pasado viajé en auto por la Costa Oeste de los Estados Unidos. Desembarqué en Los Angeles, ciudad-monstruo en la que a lo largo de cinco días hice muchísimos kilómetros de autopista, me perdí varias veces (al principio estuve sin datos, y por ende sin GPS), choqué con una señora mexicano-estadounidense (por suerte sin consecuencias), etc., etc. No la pasé muy bien, la verdad. Nunca había manejado un auto computarizado con caja automática y cientos de widgets. En los tres o cuatro días que me llevó domar el Toyota, tuve que pedir ayuda varias veces en cosas tan estúpidas como no poder sacar la llave del encendido o abrir la tapa del tanque de nafta. Sin embargo, disfruté un poco de las playas; de la de Santa Mónica y, sobre todo, de la Huntington Beach, que me quedaba más o menos cerca del Best Western Inn en el que me alojé. Escuchando «California Sun» por los Ramones, recorrí Mulholland Drive y Sunset Boulevard con los Ray-Ban puestos y el codo apoyado en el marco de la ventanilla, y también algunos barrios con cero glamour que por momentos me recordaron el paisaje de las películas de Raúl Perrone (Castelar, Ituzaingó). Visité el LACMA, en el que vi, entre otras cosas, unas esculturas de Giacometti muy bellas, un óleo de Yves Tanguy (el único en todo el museo) que no conocía y que me gustó muchísimo, y una retrospectiva de Ed Ruscha que me entró por un ojo y me salió por el otro. También compré algo de ropa, unas zapatillas de trekking y algunos accesorios outdoors, porque uno de los destinos del viaje era el Yosemite Valley, donde pensaba hacer un poco de senderismo.

De Los Angeles me dirigí a Palm Springs, una pequeña ciudad muy linda –casas bajas, muchas palmeras, fondo de colinas– ubicada en el Coachella Valley, en el desierto del Colorado. En el verano, el clima, muy seco, puede alcanzar temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados, pero en la época en la que estuve (fines de abril) rondaba los 28. O sea mild, agradable: hacía calor pero no demasiado. Paré, nuevamente, en otro Best Western Inn (mejor que el anterior) en el que me saqué algunas fotos cuidadosamente preparadas leyendo Middlemarch de George Eliot al lado de la pileta. El día de mi cumpleaños me levanté temprano y, después de desayunar un café con unos huevos revueltos con panceta, salí para el Joshua Tree National Park, que está a poco más de una hora de auto de Palm Springs. Un día hermosísimo: cielo completamente despejado, sol radiante, nada de viento, etc. Después de pasar por el Visitor Center y pagar el ticket, manejé hasta la entrada del parque, estacioné en uno de los trailheads, y comencé mi recorrida. Hice varios senderos a la peor hora –mediodía y primeras horas de la tarde–, comiendo castañas de cajú y tomando bastante agua de una botella térmica, protegido con un sombrero de safari y Dermaglós 50; a la sombra de un árbol de Josué (Yucca brevifolia), haciéndome el Turner, compuse a las apuradas un par de acuarelas, almorcé un sándwich que me había traído y de postre una banana, hice uno o dos senderos más, y a eso de las seis de la tarde, bastante cansado, emprendí el regreso a Palm Springs. Un día espectacular, y el mejor cumpleaños que pasé en mi vida.

De Palm Springs empecé a subir. Atravesé Los Angeles hacia el norte, enfilé para la costa (Malibú, etc.), y luego, a través de la ruta 101, agarré para Santa Bárbara, donde tenía pensado visitar –y visité– a un primo mío que vive allá hace muchísimos años, ahora con su flamante familia. En Santa Bárbara me quedé un par de días –me alojé en el Ramada by Wyndham, excelente hotel, caro pero el mejor–, haciendo playa y recorriendo la zona –a veces con mi primo y su familia, a veces solo–, y seguí para el norte, hacia Monterrey. En San Luis Obispo paré en un 7-Eleven para un ligero tentempié, estacioné en una calle poco transitada e hice una pequeña siesta debajo de unos árboles, y seguí mi ruta. Llegué a Monterrey a eso de las 5 de la tarde. El motel: tirando a medio pelo. Al día siguiente visité Carmel-by-the-Sea, un pueblito costero muy lindo, aunque excesivamente turístico, con cierto aire a Cariló (pinos, etc.) del que Clint Eastwood fue mayor en los ’80, y recorrí parte de Big Sur (no pude hacer todo el trayecto porque la ruta costera, la 1, estaba cortada a raíz de un derrumbe), donde sufrí un accidente que paso a relatar porque de algún modo está relacionado con el nudo de este escrito.

Mientras manejaba relativamente despacio por la 1 para poder contemplar con tranquilidad el hermoso panorama –el mar embravecido golpeando contra los acantilados, etc., el paisaje que describe Jack Kerouac en Big Sur y que desde entonces (principios de los ’60) no ha cambiado demasiado–, vi a la izquierda, a un costado de la ruta, a la sombra de unos árboles, una tranquera desde la que salía un sendero que, después de recorrer alrededor de quinientos metros a través de un pastizal salpicado de arbustos, parecía elevarse hacia la sierra. Estacioné el auto y, provisto de agua, sombrero y bastón de trekking, empecé a caminar. El nombre del sendero, Garrapata Trail, que, junto con algunas indicaciones y advertencias, figuraba en el cartel de bienvenida del trailhead, no auguraba nada bueno. Pero eso, claro, me lo digo ahora, después del accidente. Si se hubiera llamado Malapata, o Malpaso, tal vez, pienso, habría sospechado algo en ese momento. “Garrapata”, en cambio, remite en primer lugar a la alimaña de los cánidos. Sólo una segunda lectura, torcidísima, desconfiada, muy paranoica, podría haber olfateado un mal agüero en ese nombre. Yo, al menos, no lo olfateé.

El nombre del sendero, Garrapata Trail, que, junto con algunas indicaciones y advertencias, figuraba en el cartel de bienvenida del trailhead, no auguraba nada bueno.

Decía que empecé a caminar. Al principio, durante la primera media hora, digamos, fui cruzando gente –parejas, familias con niños–, pero a medida que el sendero se adentraba en un bosque, bordeando un arroyo, y sobre todo un poco más tarde, cuando empezaba a ascender hacia la sierra, las personas empezaron a ralear. Cada tanto, cuando me topaba con un hiker que parecía más o menos experimentado, le preguntaba si faltaba mucho para llegar a la cima; todos me respondían lo mismo: que había que seguir subiendo bastante más. A medida que avanzaba, la cuesta se iba haciendo cada vez más empinada y el sendero más dificultoso, no sólo por la pendiente sino también por la cantidad de plantas y matorrales y los surcos profundos formados por el agua de las lluvias. En un momento me detuve a descansar y a refrescarme un poco. En lo alto, mucho más arriba, pude ver a dos o tres personas que seguían subiendo. El día, californiano, espléndido. Hacia la izquierda, después de las colinas, a un kilómetro aproximadamente, podía ser verse el Pacífico verdeazulado. Una vista increíble. Pensé en el mar, en que, de no ser un taurino cabeza dura, en lugar de estar trepando como un idiota simplemente para llegar a la cima podría haber estado en ese mismo momento disfrutando de la playa. Seguí un rato más hasta que decidí bajar. La ansiedad por estar cuanto antes en la playa se fue haciendo cada vez más grande a medida que bajaba. Empecé a acelerar el tranco, cosa que nunca hay que hacer, sobre todo cuando se está bajando. (Una de las lecciones que aprendí en este viaje es que bajar de la montaña es mucho más peligroso que subirla.) Cada tanto resbalaba (la superficie del suelo, muy seca y cubierta en partes por una capa de piedritas y arena, era bastante resbaladiza), pero, ayudado por el bastón, lograba neutralizar la caída. Hasta que no lo logré. En un momento, en una zona donde los surcos estaban particularmente bravos, resbalé y, hablando mal y pronto, me fui a la mierda. Volé, rodé, etc., no me acuerdo cuántos metros hacia abajo, y en el forzado descenso, pisé mal con el pie derecho y me torcí el tobillo. Cuando logré pararme, lo primero que pensé fue: “Me quebré”. Me dolía muchísimo. “La puta madre que lo parió”, murmuré a continuación, enojado con el mundo, y sobre todo conmigo mismo. Al día siguiente partía para el Yosemite Valley y no iba a poder caminar por la montaña. Me quería matar, como se dice. Sin embargo, después de uno o dos minutos, el dolor empezó a aflojar, a hacerse menos punzante. Apoyé el pie varias veces: dolía, sí, pero se podía sobrellevar, no era insoportable. “Tal vez sea un simple torcedura”, pensé. Así que seguí bajando. Con mucho cuidado, despacio, mirando bien dónde ponía los pies. No sin cierta dificultad, llegué al trailhead, me subí al auto y enfilé para la playa. Cuando llegué, lo primero que hice fue mojar las patas en el mar helado.

La playa estaba casi vacía. Me quedé un rato bastante largo, sobre todo en la orilla, enfriando el tobillo. A eso de las 5 o 6 de la tarde se levantó viento y empezó a refrescar, así que me subí al auto y rumbeé para Monterrey. No bien llegué me fui a una farmacia y me proveí de analgésicos y antiinflamatorios, de un Diclofenac gel y una tobillera elástica. Esa noche, después de cenar en la habitación del hotel un par de sándwiches de jamón y queso con unas latas de Budweiser, me empastillé bastante y dormí relativamente bien.

A la mañana, cuando me levanté, me seguía doliendo mucho. Me bañé, tomé el desayuno, más pastillas, me masajeé el tobillo con el gel, me puse la tobillera y, después de cargar el auto, a media mañana, partí rumbo a Mariposa, un pueblito ubicado a una hora de ruta del Yosemite Valley, donde tenía reservada una habitación por un par de noches en el Miners Inn, un motel con pileta y desayuno bastante bueno. Dormí, descansé, me bañé en la pileta, leí un par de capítulos de Middlemarch, compré unos víveres y un mapa en un supermercado, y a la mañana siguiente, después de un desayuno ad libitum que incluía huevos revueltos y salchichas, salí finalmente para el Valle.

Una de las primeras cosas que uno ve después pasar la entrada del Parque Nacional y hacer un par de kilómetros es El Capitán (“El Cap”, para los amigos), la vedette de Yosemite, un impresionante monolito de granito gris blanquecino, con tintes ocres y plateados, de cerca de mil metros de altura. Uno va manejando entre los árboles, haciendo eses, y de golpe se lo encuentra ahí adelante, como a doscientos o trescientos metros, imponente, bellísimo. Estacioné el auto a un costado del camino, me bajé, y saqué tres o cuatro fotos. Es una obviedad pero, de todos modos, la voy a decir porque, al igual que el accidente, en cierto sentido está relacionada con la cuestión de este escrito: ninguna de las fotos que uno pueda sacar en el Valle, al menos con el teléfono, refleja ni una décima parte del impacto que produce la visión directa, in situ, del paisaje. Es fácil de deducir, por supuesto (cuánto más sublime el objeto, más espuria resultará su copia), pero el hecho de estar ahí, de sacar la foto y de compararla a continuación con la visión que uno tiene ante los ojos, nos lo confirma de una forma muy notoria.

Dejé el auto en una de las muchas playas de estacionamiento del Parque, y empecé a caminar hacia el trailhead de uno de los senderos más populares, el Mist Trail, que es de “dificultad media” y bordea dos de las cascadas más bellas del Valle, la Vernal Fall y la Nevada Fall. Empecé a subir. En el camino, por supuesto, tuve que esquivar mucha gente, turistas con sus teléfonos y sus fotos (yo también me saqué varias fotos), que había que esquivar y hacer un esfuerzo enorme para eliminarlos de mi campo de visión (y de mi mente). Me gusta esa cita de Anthony Bourdain que dice: “Be a traveler, not a tourist”; creo que condensa muy bien dos modalidades antagónicas de viajar, dos actitudes completamente opuestas con respecto a las vicisitudes que presentan los viajes. Yo, por supuesto, me autopercibo viajero –un viajero solitario, para ir más lejos–, un homo viator solitarius. Aunque tal vez sea simplemente –prosaicamente– un vulgar turista (forzosamente solitario). Como sea.

Me gusta esa cita de Anthony Bourdain que dice: “Be a traveler, not a tourist”; creo que condensa muy bien dos modalidades antagónicas de viajar.

Caminé, decía, trepando, mojándome por momentos con el agua friísima que, en su caída, asperjaba la cascada (la “neblina”, o “rocío”, que da nombre al sendero), cerca de una hora, hasta que llegué al lugar desde donde puede verse el comienzo de la caída de la Vernal Fall, una piedra de granito inmensa, con barandas, que funciona simultáneamente como destino final del sendero y como lugar de descanso momentáneo para todos aquellos que continúan el ascenso. Me senté en la piedra caliente, me saqué las zapatillas, tomé un poco de sol, almorcé, luego, debajo de unos árboles, un sándwich y una banana que me había traído en la mochila, le di un snack –ilegalmente: en todos los Parques Nacionales de los Estados Unidos está prohibido alimentar a la llamada “vida silvestre”– a una ardilla avivadísima que se me acercó a mendigar, hice una pequeña acuarela, esbocé el comienzo de un poema wordsworthiano titulado «Líneas escritas una decena de metros arriba de Vernal Fall» (un poema que, por supuesto nunca me senté a escribir), y seguí subiendo. Los últimos cien o doscientos metros, empinadísimos, antes de llegar al punto más alto de la Nevada Fall, me costaron muchísimo, sobre todo a raíz del dolor del tobillo, que en un momento, a raíz de la dificultad de la cuesta, y tal vez porque el efecto de los analgésicos, después de varias horas, empezaba a menguar, se volvió muy intenso. Pero llegué, finalmente. ¿Qué decir de la cascada? Nada. De lo que no se puede hablar, mejor callar.

A eso de las cinco y media de la tarde emprendí el descenso. Estaba cansadísimo y el dolor del tobillo crecía. Me costó encontrar el sendero de vuelta. Me perdí, incluso, caminé de más. Poca gente volvía por ahí. En un momento vi un viejo cartel de chapa, todo oxidado, que decía John Muir Trail. Ya estaba encaminado. La tarde, como se dice, caía. Cada tanto me cruzaba con alguna persona, parejas, generalmente; me acuerdo de un par de japoneses. Seguí bajando. El sendero, finalmente, al tiempo que se metía en el bosque, se empezaba a ensanchar. La pendiente se iba volviendo mucho más suave, todo era más fácil. Sin embargo, a raíz del dolor, seguía recurriendo al bastón para marcar el ritmo de la caminata. Me volví a encontrar solo. El ruido de mis pasos, los rayos de sol de la tarde última atravesando los árboles, etc. Todavía, sin embargo, había bastante luz. En una curva (el camino bajaba haciendo zigzags), me topé sorpresivamente con una pared gris que subía hacia el cielo: brillante, imponente. Una auténtica mole. Parecía uno de los animales mitológicos de El señor de los anillos. Algo así. Me quedé un par de minutos con la cabeza levantada, mirando la roca, dejándome arrastrar por la singular “solemnidad” que imponía el instante. No sucede todos los días; a veces incluso pasan meses sin tener eso que James Joyce llamó una “epifanía”, Virginia Woolf, un “moment of being”, y el zen, un “satori”. Cuando se presentan esos momentos, hay que aprovecharlos. Así que me quedé, como clavado al camino, los sentidos abiertos, respirando conscientemente. Y de golpe los ojos se me llenaron de lágrimas. Bueno, tal vez esté exagerando un poco, no se me llenaron de lágrimas, pero sí me emocioné. Mucho. La contemplación de lo sublime, digan lo que digan los cultores de lo “simple”, de lo común y corriente, de lo feo, etc., emociona. A mí me emociona, al menos.

Y acá llego, al fin, después de todas las vueltas que di, al motivo central de mi escrito: la cuestión de lo sublime. No voy a aburrir demasiado. Solo un poco. “Lo sublime” es un concepto que viene de los antiguos, de Longino, particularmente. En el siglo XVIII, con la moda del Grand Tour, el auge de los viajes, el nacimiento del montañismo y el “descubrimiento” de la naturaleza, el concepto se popularizó entre los aficionados a la estética. El inglés Edmund Burke, el padre del conservadurismo británico, fue el primero en dedicarle todo un libro a la cuestión. En Una investigación filosófica sobre los orígenes de nuestras ideas sobre lo Sublime y lo Bello, publicado en 1757, Burke dice que “lo sublime” es la emoción más fuerte que es capaz de experimentar le mente humana, y esa emoción está vinculada a ideas de dolor y de peligro, a cosas terribles, perturbadoras. Al comienzo de la Parte II, escribe: “La pasión causada por lo grande y lo sublime en la naturaleza, cuando esas causas operan de manera más poderosa, es el Asombro; y el asombro es ese estado del alma en el que todos los movimientos se suspenden, con alguna cuota de horror. El alma está tan enteramente absorbida por su objeto, que no puede contemplar ningún otro”. Y termina diciendo: “El Asombro, como dije, es el efecto de lo sublime en su grado más alto; los efectos secundarios son admiración, reverencia y respeto”.

Por su lado, Kant va a leer a Burke y a decir luego cosas más o menos parecidas. En Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, publicado en 1764, escribe: “La vista de una montaña cuyas cimas nevadas se alzan sobre las nubes, la descripción de una tempestad furiosa, o la pintura del infierno por Milton producen agrado, pero unido a terror; en cambio, la contemplación de campiñas floridas, valles con arroyos serpenteantes, cubierto de rebaños pastando; la descripción del Elíseo o la pintura del cinturón de Venus en Homero proporcionan también una sensación agradable, pero alegre y sonriente. Para que aquella primera impresión ocurra en nosotros con fuerza apropiada debemos tener el sentimiento de lo sublime; para disfrutar bien la segunda es preciso el sentimiento de lo bello”. Más tarde, en la Crítica del juicio, va a volver sobre la cuestión y a desarrollarla más exhaustivamente.

Y termino el excurso teórico con John Ruskin, el polímata inglés. Ruskin también va a leer a Burke, pero a diferencia de Burke, a quien, fiel a su vena polémica, acusará de ingenuo, le va a quitar al concepto de lo sublime el componente ligado al terror, y particularmente a la autopreservación. En el primer volumen de Modern Painters (1843), escribe: “Lo sublime no es un término específico, no es un término descriptivo del efecto de un tipo particular de ideas. Todo lo que eleva la mente es sublime, y la elevación de la mente es producida por la contemplación de la grandeza de cualquier tipo; pero principalmente, por supuesto, por la grandeza de las cosas nobles. Lo sublime es, así, solo otra palabra para nombrar el efecto que produce la grandeza en la sensibilidad. La grandeza en relación con la materia, el espacio, el poder, la virtud o la belleza es sublime; y no hay, tal vez, ninguna cualidad más deseable en una obra de arte que no sea, en su perfección, en cierto modo, sublime”.

Todo lo que eleva la mente es sublime, y esa elevación es producida por la contemplación de la grandeza de cualquier tipo; pero, principalmente, de las cosas nobles.

Son muchos los que, desde la aparición del libro de Burke hasta, digamos, mediados del siglo XIX, teorizaron sobre lo sublime. Todos, partiendo de Burke, dieron su propia definición; todos contrapusieron lo sublime al concepto de “lo bello”, mucho más humilde y mundano, aunque igualmente arbitrario y caprichoso. En realidad, cualquiera que se haya interiorizado mínimamente en el tema podría dar una definición de lo sublime; yo, sin ir más lejos, la voy a dar más adelante. Y digo “cualquiera” porque en el fondo no hay nada más subjetivo que el tipo o grado de sensación que los fenómenos producen en la mente, o en el cuerpo-espíritu; en este caso, los fenómenos “grandes”, “nobles”, “majestuosos”, etc. Así, el sentimiento –la experiencia– de lo sublime es, en cierto modo, soberana, para decirlo con Bataille. Solo hay que estudiar el asunto y autoexaminarse un poco.

Vuelvo a mi relato. Decía que me quedé un par de minutos ahí, mirando la roca gigante, inhalando y exhalando conscientemente, dejándome llevar por la singularidad de la emoción que la majestuosidad de la roca me despertaba y, al mismo tiempo, estudiando esa misma emoción; nunca, o casi nunca, como es sabido, nos dejamos llevar del todo por el momento presente. Después seguí bajando. Antes de subirme al auto pasé por el supermercado del Parque y me compré una lata grande, fría, de Coca-Cola y, si mal no recuerdo, un tubo pequeño de Pringles, y emprendí el regreso al Miners Inn.

Al día siguiente volví al Valle. Estacioné el auto, hice algunas averiguaciones en uno de los puestos de información que pululan por todos lados, y empecé a caminar hacia el trailhead del Valley Loop Trail, que es largo –como su nombre lo indica, es un loop que circunvala la primera parte del Valle–, pero, a diferencia de los senderos por los que había andado el día anterior, plano. Lo había seleccionado especialmente mirando el mapa a la noche: dados el desgaste físico y la lesión del tobillo, no quería esforzarme demasiado como el primer día, sobre todo escalando. Otra de las razones por las que lo había elegido es que, en un momento de su recorrido, el Valley Loop pasa pegado a El Capitán, y tenía ganas de contemplarlo y estudiarlo de cerca. El Cap –después del viaje me considero, si no un “amigo” íntimo, al menos un conocido cercano, y por ende me siento autorizado para nombrarlo de ese modo– había estado en el origen de ese viaje, y Yosemite había sido el primer destino que me fijé cuando tomé la decisión de viajar a la Costa Oeste unos años atrás, después de ver dos documentales que, en más de un sentido, fueron claves en decidirme a sacar el pasaje: Valley Uprising y Free Solo.

Una de las cosas buenas de hacer el Valley Loop Trail es que casi no hay gente. Después de caminar tres o cuatro kilómetros bajo los árboles, bordeando el río Merced, llegué a un lugar en el que se abría una playita con la arena muy blanca, rodeada de rocas. Me tentó. Me saqué las zapatillas, me senté en una piedra y metí las patas en el río helado. “La puta que vale la pena estar vivo”, murmuré, riéndome, al sentir la temperatura del agua. No podía dejar los pies sumergidos ni medio minuto que empezaba a sentir miles de agujas atravesándome la piel. Al sacarlos del agua, los tenía morados. Esperaba unos segundos hasta que, al calor del sol, recuperaban un poco la temperatura y el color; luego los volvía a meter. Estuve un rato así, contemplando el río con el fondo de árboles y montañas, comiendo una manzana verde. Después seguí.

Si ver El Capitán de lejos es impresionante, de cerca ni hablar. “Todo lo que tiene una gran dimensión es una poderosa causa de lo sublime”, dice Burke. La sensación de arrobamiento que produce la visión cercana de esos cetáceos de piedra formados en el Cretáceo hace aproximadamente cien millones de años confirma la sentencia de Burke. No sin dificultad, caminé, en subida, a través de las rocas, arañándome, a medida que me hacía paso entre los arbustos, los brazos con las ramas, durante media hora, hasta que llegué a la base desde la cual el granito se elevaba hacia el cielo. Apoyé la mano en la pared, por supuesto; no todos los días, pensé, tiene uno la posibilidad de tocar algo sublime. Hacia lo alto, a unos 100 o 150 metros de la base, o tal vez más, dos parejas de escaladores con cascos, que, mirados desde abajo no eran más grandes que cuatro cabezas de alfiler, colgaban de unas cuerdas. Me dio vértigo verlos. Después de unos minutos, deshice el camino y me alejé hasta un claro en el bosque desde donde podía ver la totalidad del monolito sin tener que levantar tanto la cabeza.

No había nadie a la vista en muchísimos metros a la redonda. Me senté en un tronco, almorcé a las apuradas, al igual que el día anterior, un sándwich y una banana, y me puse a hacer en mi libreta una acuarela de El Cap. Salió, para ser sinceros, no muy bien, tirando a mala: si representar de manera más o menos realista, o incluso libremente, cézanneamente, la naturaleza prosaica, es ya dificilísimo, imaginen el arte, la habilidad que se requiere para representar aceptablemente a ese monstruo sublime de piedra; sobre todo, claro, para un no-acuarelista como yo.

No había nadie a la vista en muchísimos metros a la redonda. Me senté en un tronco, almorcé un sándwich y una banana, y me puse a hacer en mi libreta una acuarela de El Cap.

Llegué al auto cansadísimo pero feliz, o casi feliz. Esa noche después de cenar, lo primero que anoté en la libreta de viaje fue “Vengo de contemplar El Cap y estoy en éxtasis”. Lo segundo que anoté fue la cantidad de pasos que había caminado en los dos días según la app del iPhone: 50.000 pasos. Aproximadamente 35 kilómetros. ¡En dos días! ¡En senderos de montaña! ¡Con el tobillo averiado! “Creo que es todo un récord”, fue lo tercero que anoté.

Al día siguiente tenía pensado salir a la mañana para San Francisco; sin embargo, la noche anterior, decidí, si bien eso me alargaba el viaje cerca de tres horas, visitar el Mariposa Grove, un poco para aprovechar el ticket de entrada al Yosemite National Park, que tiene una validez de tres días, y otro poco porque quería ver las secuoyas gigantes.

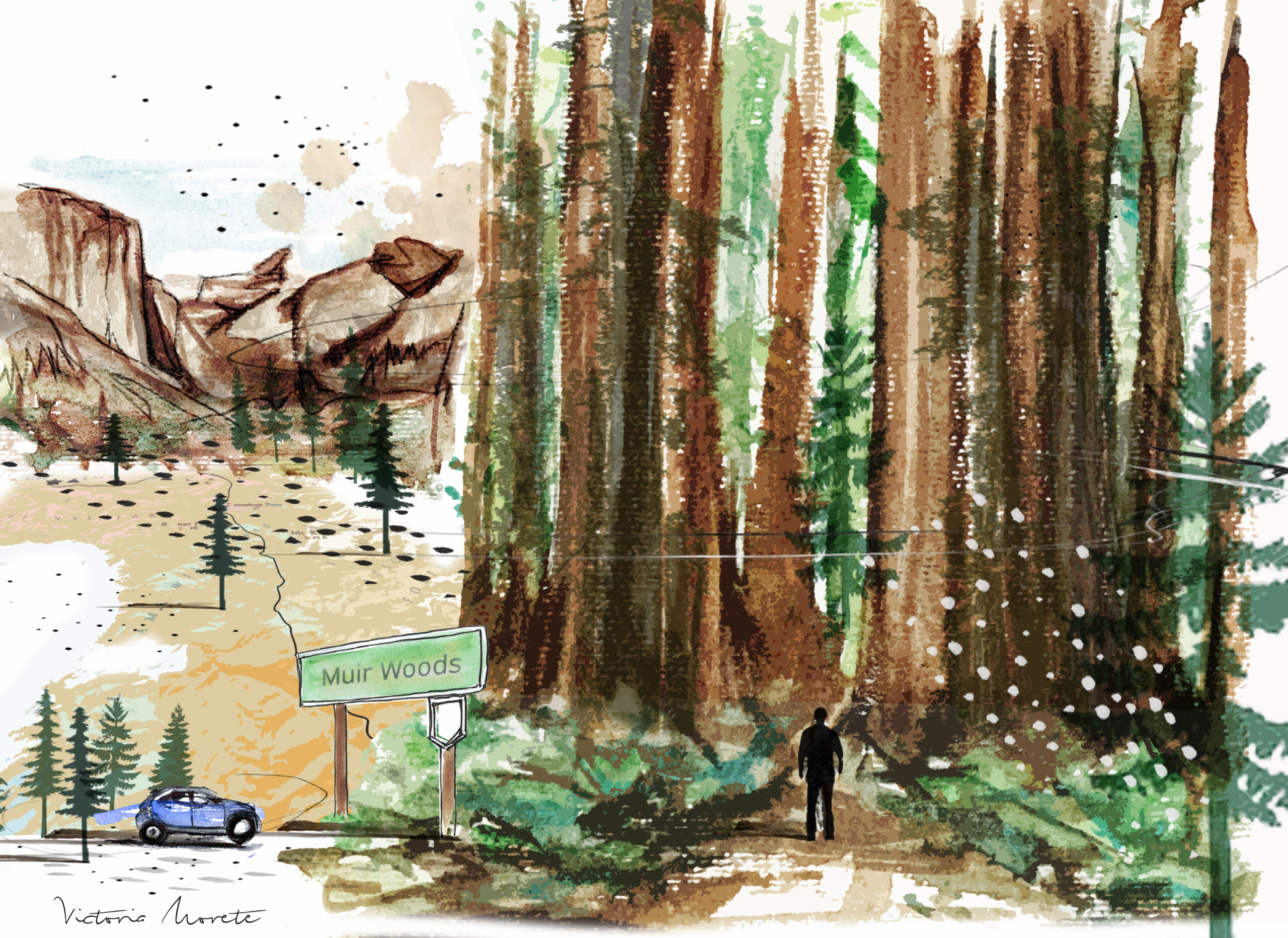

Llegué cerca del mediodía. El shuttle que lleva a los visitantes desde la Welcome Plaza hasta el trailhead no estaba en funcionamiento, así que, junto con varios que llegaban en ese momento, tuve que caminar a través del bosque, en subida, durante más de media hora hasta la plazoleta desde la que arrancaban los senderos. Decidí hacer el más corto no solo por el tobillo, sino también porque no quería retrasarme demasiado y llegar muy tarde a San Francisco.

El Mariposa Grove fue muy vapuleado por un incendio en 2022. Es un poco triste ver el estado en el que encuentra: la gran mayoría de los árboles están muertos, secos, o caídos, o muy dañados. Muchas secuoyas centenarias, incluso milenarias, tienen la totalidad o parte de la base quemada. Una guardaparque muy linda me contó que muchas veces, durante los incendios, los bomberos, por razones obvias, no llegan a proteger a todos los árboles, así que se concentran en envolver con grandes hojas de aluminio únicamente los troncos de las secuoyas más viejas. Así y todo, vale la pena recorrer el bosque. Pude ver el Grizzly Giant, la estrella del grove, un ejemplar de Sequoiadendron giganteum (“el rey de todas las coníferas”) de tres mil años de edad (sí, tres mil), 64 metros de altura, 8,5 de diámetro y no sé cuántos de circunferencia. Algunas de las ramas, y no de las más bajas, tienen dos metros de diámetro. Parte de la base la tiene negra, carbonizada por el fuego (tal vez del último incendio). La guardaparque me dijo que el tejido quemado, muerto, les dificulta hacer subir el agua hasta la copa. Sin embargo, parecía en excelente estado de salud. Le saqué varias fotos y le pedí a un señor que me sacara dos o tres al lado del gigante. Más, incluso, que en el caso del paisaje y las montañas, las fotos no dicen nada. Y si dicen, lo que dicen es: soy una porquería al lado del modelo. Lo sublime, otra vez, en su versión “gran dimensión”. Aunque, a diferencia de las cascadas y las montañas, sin el componente de miedo, de vértigo. Pasmo, simplemente. Porque “pasmo” es la palabra justa: “admiración y asombro extremados que dejan en suspenso la razón y el discurso”.

Después de fotografiarlo, lo contemplé durante varios minutos, desde varios ángulos. Durante un instante pensé en dibujarlo, pero enseguida descarté la idea: me pareció, además de una insensatez por la complejidad de la empresa, una falta de respeto. Antes de irme junté las dos manos y me despedí haciéndole una reverencia, como si fuera un buda. De hecho, lo es, me dije, y me lo vuelvo a decir ahora. Un buda mucho más buda que cualquier buda humano del pasado, del presente o del futuro: ningún miembro del reino animal, y mucho menos un ejemplar de ser humano, podría estar ahí, en el presente –atento, concentrado, aceptando estoicamente su suerte, las sequías, los incendios, las tormentas, las plagas, etc.–, del modo en que lo está un árbol viejo, especialmente una secuoya milenaria.

Llegué a San Francisco ya de noche. Tenía reservado una habitación en un motel, un Travelodge by Wyndham, en Mill Valley, no muy lejos de Sausalito, que al llegar descubrí que quedaba pegado a la autopista. El peor lugar en el que me alojé durante todo el viaje: además del zumbido de los autos, el cuarto minúsculo, la cama inclinada, ausencia de desayuno, etc. Me puse de mal humor, pero al día siguiente ya se me había pasado. San Francisco es una ciudad bellísima; a lo largo de cinco días, anduve mucho en auto, subiendo y bajando las colinas, hice un poco de playa, visité Sausalito, el Golden Gate, el SFMOMA, la mítica librería City Lights, el Fisherman’s Wharf y me tomé varios Irish coffees y negronis en The Buena Vista, uno de los mejores bares de San Francisco. El último día, antes de entregar el Toyota en el aeropuerto y tomarme el avión para Chicago, decidí visitar el Muir Woods.

“El amor a la naturaleza es una enfermedad congénita del alma inglesa”, escribió Virginia Woolf. Y también del alma escocesa, podríamos agregar, si pensamos en figuras como John Muir. No voy a contar toda la vida de Muir, está en Wikipedia. Sólo decir que nació en Escocia pero vivió en los Estados Unidos, y que fue, junto con Galen Clark, uno de los primeros que, en la segunda mitad del siglo XIX, exploró el Valle de Yosemite –“ese sublime templo de la Sierra”, como lo llamó– con fines científicos y conservacionistas. Fue amigo de Ralph Waldo Emerson y uno de los founding fathers de los Parques Nacionales estadounidenses (“Wordsworth leyó a un filósofo alemán que escribió sobre montañas, Thoreau leyó a Wordsworth, Muir leyó a Thoreau, Teddy Roosevelt leyó a Muir, y así nacieron Yellowstone y Yosemite”, dijo el poeta Robert Hass), además de un pionero de lo que más tarde se llamó la wilderness experience. Su libros son muy amenos. Tienen algo de los relatos de Darwin y de los naturalistas del siglo XIX. Y también de William H. Hudson. Su prosa, sin embargo, además de carecer de la melancolía y la nostalgia de la de Hudson, no es tan refinada. Su misantropía (“se pasó gran parte de su vida en un exilio voluntario, alejado de la gente”, dice Mike Davis en la introducción a la edición de The Modern Library de My First Summer in the Sierra) va de la mano de un deslumbramiento constante por todas las manifestaciones de la naturaleza, que son para él, como lo eran para la gente del medioevo, fragmentos de un “manuscrito divino” en el cual está cifrado el mensaje de Dios. “Cada gota [de lluvia] era una mensajera de Dios, ángel del amor enviado con pompa, majestad y demostración de poder, que vuelve ridículas todas las obras del hombre” (My First Summer).

Por otro lado, a lo largo de sus libros, Muir vuelve constantemente sobre esa imposibilidad de la que hablé en mi relato: la de representar, con palabras o imágenes, el “manuscrito divino”. La experiencia de lo sublime es, por definición, inefable, está más allá del alcance del lenguaje y de cualquier simbolización. “Después de pasar entre las dos rocas de montaña que demarcan la entrada del fiord, la vista que se desplegó ante nuestros ojos fue deslumbrante. No hay palabras que puedan describir adecuadamente su sublime majestuosidad: la noble simplicidad y delicadeza de las esculturas de las paredes; sus proporciones magníficas; sus cascadas, jardines, y ornamentos forestales; el plácido fiord entre ellos; la pared de hielo azul y blanca, y las montañas nevadas detrás. Aún más impotentes son las palabras para dar cuenta del deslumbramiento peculiar que uno experimenta al entrar en estas mansiones del Norte helado, si bien es sólo el efecto natural de las palpables manifestaciones de la presencia de Dios” (Travels in Alaska).

Lo sublime, que para Muir es un concepto mucho más laxo que para Burke y Ruskin, y que casi siempre es utilizado simplemente como un grado superior de lo bello, tiene, además, un sesgo aristocrático: no es para todos; y sobre todo no es para el turista, para el burgués con los sentidos embotados por la vida mercantil y el trajín de las grandes ciudades. “Es extraño que los visitantes de Yosemite”, dice en My First Summer, “se sientan tan poco impresionados por la novedad de su grandeza, como si sus ojos estuvieran vendados y sus oídos tapados. La mayoría de los que vi ayer miraban hacia abajo como si fueran completamente inconscientes de lo que pasaba a su alrededor, mientras las rocas sublimes temblaban con todos los tonos del canto majestuoso de las aguas venidas de todas las montañas vecinas, haciendo una música que haría estremecer a los ángeles del cielo”. Y en The Mountains of California: “A la mayoría de la gente le gusta mirar los ríos de montaña, y recordarlos; pero son pocos los que miran los vientos, si bien son mucho más bellos y sublimes que los ríos, y a veces tan visibles como el agua que corre”.

La sensación que uno tiene al caminar por los senderos es muy similar a la que produce el deambular por las naves de las grandes catedrales góticas europeas.

Retomo mi relato y con esto termino. El Muir Woods, al que, como dije, había decidido visitar antes de dejar San Francisco, es un bosque bellísimo de ejemplares de Sequoia sempervirens, secuoya roja o costera (redwood o coastal redwood). La diferencia entre esta secuoya y la gigante es que es bastante más alta (es, de hecho, el árbol más alto del planeta: puede llegar a medir más de cien metros de altura), aunque de tronco y porte más chico. Lo que vuelve inigualable al Muir Woods es que, a diferencia de otros bosques californianos como el Mariposa Grove, no sufrió incendios considerables en los últimos 150 años. Un arroyo angosto, muy bello, lo atraviesa, dividiendo el pequeño valle, todo cubierto por un sotobosque sombrío, muy verde y muy húmedo, de helechos y de arbustos. A través de las copas de las secuoyas, todas sanas y espectaculares, se filtran los rayos del sol, produciendo junto con los reflejos del agua, un efecto lumínico muy especial. La sensación que uno tiene al caminar lentamente por los senderos, con la mirada yendo y viniendo del arroyo hacia lo alto, es muy similar a la que produce el deambular por las naves de las grandes catedrales góticas europeas. No sólo por la luz bajando desde muy arriba, que remite a la de los vitrales policromos; tampoco por el silencio, sólo contrapunteado por la música del arroyo y el silbido de algún pájaro, que uno puede hallar si se aventura un poco por los senderos menos transitados. Ya hablé de la solemnidad. En su libro, Burke dice que es una de las características que a veces acompañan a lo sublime. Uno la siente al caminar por el Muir Woods. No la solemnidad vulgar, estúpida, por supuesto, propia de ciertos comportamientos humanos, y que no es más que una impostura mundana. La solemnidad que impone un bosque milenario como el Muir Woods es algo muy distinto. Aunque sin el peso simbólico, opresivo, de una gran catedral, el bosque despierta igualmente no sólo una actitud de asombro y admiración, sino también de respeto, de reverencia, de humildad, incluso de vergüenza, por más cursi que esto suene. En su famoso ensayo «Nature», Ralph Waldo Emerson, dice lo siguiente: “La Naturaleza es amada con lo mejor que hay en nosotros. Es amada como la ciudad de Dios, si bien, o tal vez por esa razón, es una ciudad sin ciudadanos”. Ese bosque, me dije, es incuestionablemente una de las tantas ciudades de Dios dispersas a lo largo y a lo ancho del planeta. Ciudades paganas, panteístas, por supuesto, de algún modo antagónicas a la ciudad cristiana, prescriptiva, de san Agustín.

Caminando por los senderos de esa ciudad-catedral a lo largo de más de tres horas, sentí como muchas otras veces a lo largo de mi vida, que la vida humana, la de la especie humana en su totalidad desde los días en que el primer homo sapiens sapiens que, luego de su mutación, holló la Tierra, no es nada, que hay algo mucho más grande, muchísimo más grande, algo que la excede, que la trasciende, que está por encima de ella y la desborda completamente. Algunos a eso lo llaman Dios. “Somos un pedo en la galaxia”, solía decir, risueño, cada vez que en la conversación surgían estos temas, un viejo amigo de la juventud. Gran verdad. Somos, y lo seguiremos siendo hasta el fin de los días, apenas una pieza minúscula en la incesante y milagrosa transformación del universo. Esa sensación de pequeñez, de insignificancia, de fragilidad, incluso de minusvalía, que sentimos ante la presencia, real o imaginada, de algo mucho más vasto y poderoso y que está fuera de nuestro control y nuestro alcance, inmune a la estupidez humana, y de lo que, a pesar de que nos empecinemos en ignorarlo, formamos parte, es para mí la experiencia de lo sublime.

Me hubiera gustado quedarme más tiempo en el Muir Woods, recorrer algún otro sendero, hacer una acuarela, seguir reflexionando, etc., pero también quería aprovechar el último día en San Francisco para ir a la Muir Beach, un playita chiquita, muy linda, que queda a pocos minutos de manejo del bosque. Llegué a media tarde. Había muy poca gente, el tiempo, una vez más, estaba lindísimo. Un par de perritos jugaban con sus dueños, y al verlos me di cuenta de que extrañaba a mi perra Petunia. Desplegué una toalla que había traído especialmente, comí unas almendras, tomé agua, y dormité un rato. Al despertar abrí Middlemarch, leí un poco pero enseguida me distraje. Vi que el dueño de uno de los perros se bañaba en el mar. Me tentó. Me puse el traje de baño y, por primera vez en el viaje, me metí en el mar. El agua estaba helada. Me zambullí debajo de una ola. “La puta que vale la pena estar vivo”, murmuré, ahora sin reírme. Salí enseguida, me sequé, y me puse a mirar el mar por última vez. Me vino a la cabeza eso que, en una carta famosa, le dice Jack Kerouac a su primera mujer, Edie Parker: “Todo es una vasta cosa despierta. Yo lo llamo la eternidad dorada. Es perfecto. Nunca en realidad nacimos, nunca en realidad moriremos”. Todo es perfecto, sí, todo está ahí, “despierto”, me dije, y lo seguirá estando por los siglos de los siglos. Junté las cosas, me calcé la mochila al hombro y empecé a caminar hacia el auto.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.