|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

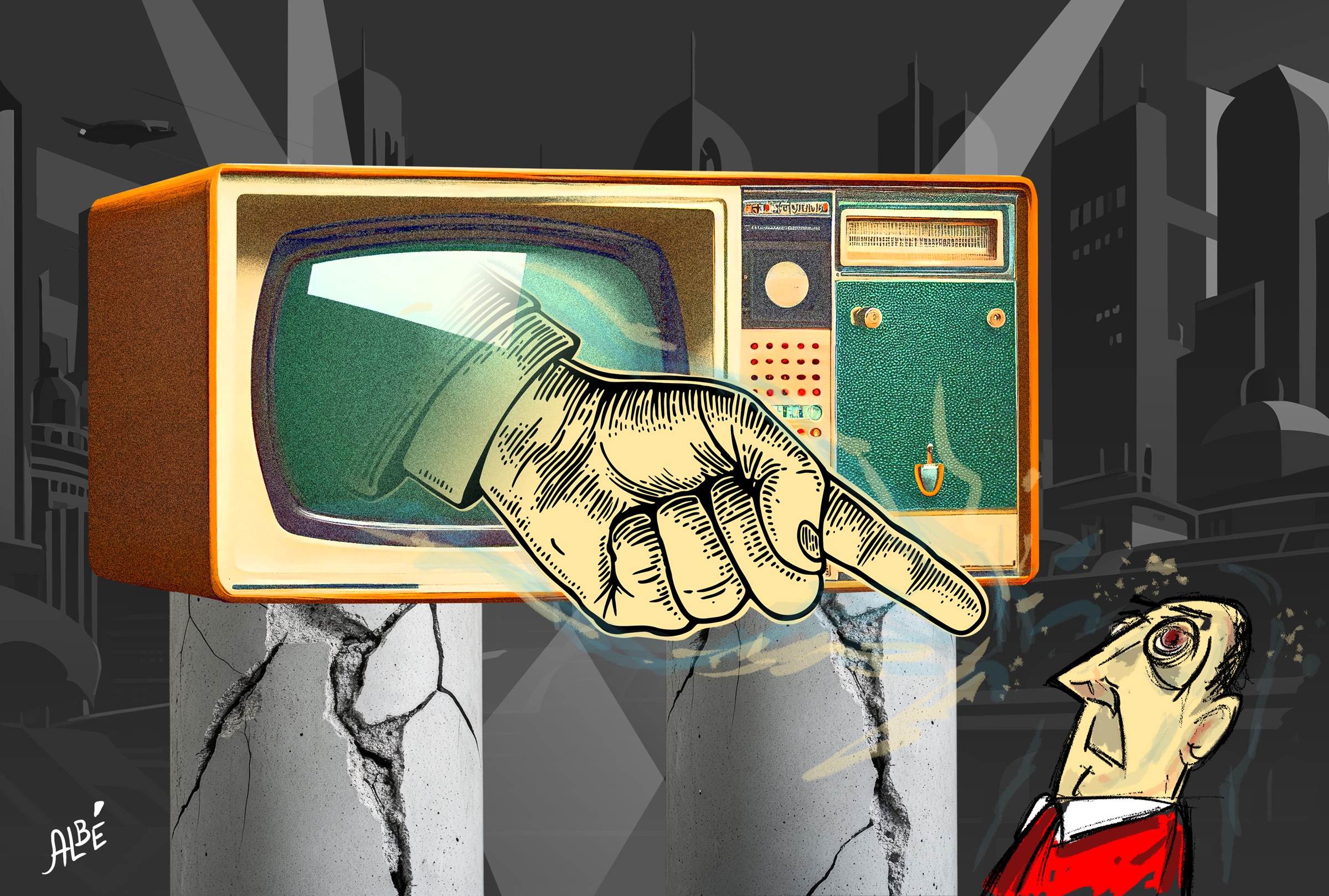

De entre el obsceno fárrago de notas, artículos, acusaciones y condenas que se dedican en los medios a las guerras de Medio Oriente (obsceno porque las páginas que se ocupan de Israel y sus guerras son absurdamente desproporcionadas en relación con cualquier otro país y otros conflictos), hay dos definiciones que me gustan. Dos modos de abordar la cuestión con los que me identifico porque, en lugar de establecer juicios absolutos, permiten pensar.

Una es de Amos Oz, celebrado autor israelí y activista por la paz, en la conferencia «Israel: Peace, War and Storytelling» en el Melbourne Town Hall, en 2011. Con su tono calmo y mesurado, el escritor afirma: “Casi todos los países son producto de la geografía, la historia y la política. Israel es producto de un sueño”. Y agrega: “Pero, como todo producto de un sueño, es en cierta medida decepcionante”. En efecto: en el amor, en la profesión o en cualquier proyecto vital, lo que finalmente se concreta, luego de largo tiempo de ansiarlo, tiene algunos rasgos en común con el ideal soñado pero muestra, también, aspectos desagradables, oscuros, laboriosos o frustrantes que no aparecían en la imagen onírica. ¿Renunciamos por eso a nuestro ideal? ¿O en nombre del principio de realidad comenzamos a entender que el sueño era un móvil, una motivación poderosa, un norte, una inspiración, y no necesariamente un retrato fiel de cómo las cosas terminan siendo? Si somos adultos y sensatos, habremos de entender que la brecha entre sueño y realidad es parte de la vida misma. Las imperfecciones, las fallas, los obstáculos no pueden ser excusas para abandonar el camino; sería un acto de infantilismo, de pereza o de cobardía mantener el ideal a costa de no realizarlo, para que no se “impurifique”.

La otra definición es de Daniel Fainstein, académico argentino residente en México. En una nota reciente publicada en sus redes dice: “Israel es una democracia imperfecta que lucha por sobrevivir en un entorno ferozmente hostil”.

No repasaré acá la historia de la creación del Estado de Israel, sus fundamentos y motivos. Quien no conozca esa historia y esté verdadera y honestamente interesado en el tema podrá recurrir a muchas fuentes confiables para informarse. Lo que importa ahora, en este momento y en este breve espacio, es que sostengo la afirmación indubitable del derecho de los judíos a tener su Estado y, por ende, del derecho innegable de Israel a defender su existencia (lo cual es, obviamente, redundante: si tiene derecho a existir, eso implica defender esa existencia).

Ambas definiciones, decía, me parecen pertinentes y sabias. Las dos escapan a las posturas maniqueas: el Bien vs. el Mal. Se desmarcan de las corrientes dominantes y de las publicaciones habituales que optan por alguno de los dos extremos.

Ni santidad ni demonización

Como cualquier país, Israel contiene y expresa las pulsiones humanas que todos poseen. El amor y el odio, la vida y la muerte, lo bello y lo horrible… Hay muchos comentaristas que demonizan a Israel (y a los judíos), pero también los hay quienes, para oponerse a tal tendencia, le atribuyen un carácter casi angelical. O es un Estado genocida, colonialista e invasor, o es —o debería ser— el summum de los valores éticos de la Humanidad.

Hay algo perverso en esta antinomia. Nada de lo que nos caracteriza como especie encaja en esas categorías. Ningún Estado es bueno o malo de por sí: sus gobernantes y sus adeptos pueden cometer actos aberrantes —¿es necesario hacer la lista de los horrores de la historia?—, pero eso no condena a la totalidad de su gente, de sus habitantes, de su población a ser ejemplares descartables de la humanidad. Ningún país es obligado, sin pausa, a pedir permiso para existir o perdón por atreverse a hacerlo.

A la inversa: incluso los países más admirados, ilustrados, cultos y civilizados contienen y perpetran actos espantosos y viven situaciones de pesadilla. Un buen modo de advertir esta realidad es ver, en cualquier plataforma, las series nórdicas: los casos de discriminación, perversiones, violencia intrafamiliar y demás horrores abundan en esas naciones que tanto admiramos y hasta envidiamos.

Quienes condenan a los judíos, al sionismo o a Israel por acciones crueles o aberrantes mediante la extrapolación de determinadas políticas de su gobierno, lo hacen en nombre de argumentos dignos de Mi lucha de Hitler o de los Protocolos de los sabios de Sión. Nada nuevo, sólo un antisemitismo burdo, rancio y maloliente, venga de la izquierda o de la derecha, que usa esos argumentos como falaz justificación de su odio ancestral. Sí, hay actos y decisiones y proclamas del gobierno israelí que merecen las más agudas críticas y reprobación, como nos parecían las políticas de la junta militar en Argentina o, incluso, de ciertos gobiernos democráticos. Pero nada de eso contamina al país y a su gente en su totalidad, nada de eso podría inspirar el deseo de que Argentina (o Alemania bajo el nazismo, o Venezuela o el ejemplo que se les ocurra) desaparezca, como si fuera la encarnación de lo peor.

Quienes condenan a los judíos, al sionismo o a Israel extrapolando determinadas políticas de su gobierno, lo hacen en nombre de argumentos dignos de «Mi lucha».

Del otro lado, quienes apelan a la santidad que supuestamente postulan las fuentes bíblicas, a la altura moral que exigen los profetas, a la misión de faro de la humanidad que Israel debería cumplir, de algún modo les hacen el juego a los enemigos.

En la Biblia hebrea están, sin duda, los fundamentos de la ética y el amor al prójimo, del descanso laboral y la justicia social, del respeto al extranjero, del imperio de la Ley igual para todos por encima de cualquier rey o soberano, del cuidado de la naturaleza… Todos los valores que Occidente adoptó e hizo propios, muchas veces olvidando de dónde provienen. Y también, en esas mismas páginas, leemos las órdenes de Dios de aniquilar a una población enemiga, de apedrear al hijo rebelde o a la mujer infiel, de abatir mediante plagas a los egipcios por las crueldades del Faraón… Sugiero, una y otra vez, leer esas páginas en lugar de repetir eslóganes

Se debe ser cuidadoso al tomar la referencia de las fuentes como parámetros para lo actual. Esos textos más que milenarios han sido, son y deben seguir siendo base de múltiples interpretaciones, actualizaciones y discusiones. No son dogmas ni objeto de culto reverencial (al menos, no para una inmensa mayoría de judíos) sino inspiración para entender la complejidad de lo humano. Los hermanos se odian, a veces se matan y otras se reconcilian. Hay celos y rivalidades, hay violencia y esperanza, hay amores y desamores, hay justicia y hay injusticia. La sociedad moderna poco tiene que ver con la que habitaba en tiendas en el desierto, un grupo nómade que compartía costumbres y concepciones con el entorno de la época. Es ese —las culturas en cuyo seno nace y se desarrolla el judaísmo— el telón de fondo sobre el que se debe comprender lo que ahí se lee, so pena de incurrir en absurdos anacronismos. Todas las culturas de entonces eran, digamos, patriarcales, basadas en el sometimiento y la esclavitud. Desde ese entonces hasta ahora, el tiempo ha dado lugar a enormes y asombrosas transformaciones. De las tribus al Estado, de los textos fundantes a la monumental producción literaria, legal y cultural que de ahí se deriva, el judaísmo no ha cesado de revisar su historia, sus creencias y sus ideas. Hay, claro, grupos que se han mantenido fijados a doctrinas arcaicas, pero hay multitudes que profesan un sano espíritu crítico y autocrítico, lejos de toda obediencia devocional. Entre ellos, por cierto, los fundadores del Estado. Ciertamente, Israel (el pueblo, los así llamados Bne-Israel, los hijos del patriarca Jacob) nace como oposición a los regímenes monárquicos y autoritarios de su tiempo: su origen es la lucha por la libertad. Eso no lo libra de replicar, en ocasiones, algunas de esas conductas que intenta erradicar.

La ética de la supervivencia

¿Dónde queda entonces la ética, que tanto se invoca cuando se condenan las acciones de Israel? Sin duda, esa ha sido siempre la base y la estructura de lo judío, como queda explícito en su columna vertebral, los Diez Mandamientos. Pero es preciso ser cuidadosos: ni la ética es abstracta, ni debe darnos un baño de supuesta superioridad moral. Ética sí, pero no como sinónimo de dejarnos matar. La judía no es una ética del martirio ni una postura sacrificial. Nuestra posición no es poner la otra mejilla. La figura de la víctima no nos enaltece ni nos representa. Defendernos y afirmar nuestra existencia con los medios que tengamos a nuestro alcance, en un mundo que reitera sin cesar su deseo de eliminarnos, es el núcleo de nuestro credo, le guste a quien le guste.

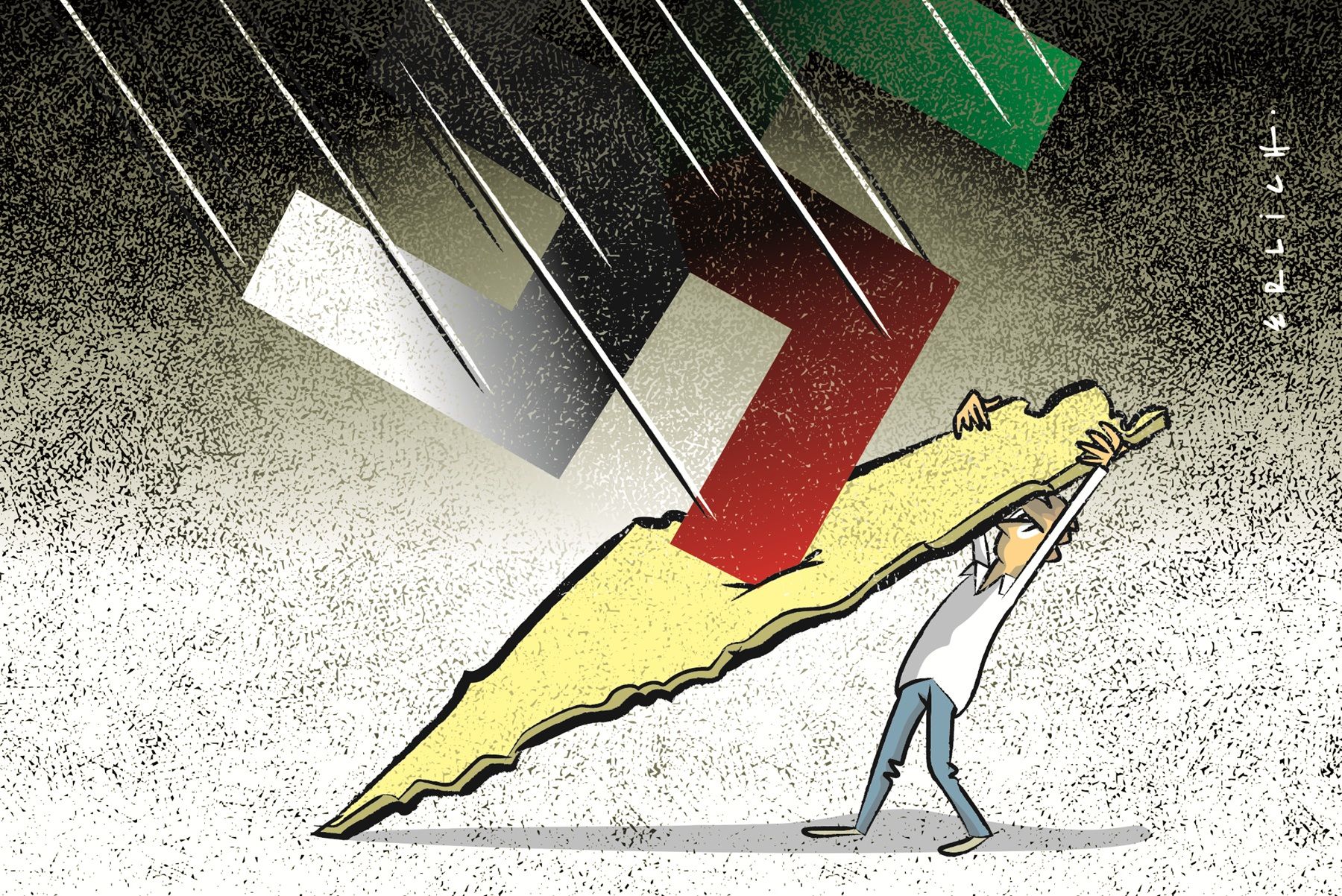

¿Cómo hace un país de dimensiones irrisorias (Israel tiene la superficie de nuestra provincia de Tucumán) para afianzarse en medio de naciones infinitamente más grandes? ¿Cómo hace una democracia (imperfecta, como dice Fainstein, pero democracia al fin) para sobrevivir rodeada de teocracias, autocracias o imperios, la mayoría de ellos hostiles y determinados a arrasarnos? Cualquier análisis sobre el tema —especialmente los que reclaman “proporcionalidad” a Israel— debe tener en cuenta esa situación anómala que constituye, sin embargo, nuestra difícil y ardua normalidad. Por eso muchas veces seremos odiosos y cometeremos actos reñidos con las conductas idealizadas y los parámetros del “buen ciudadano”. Pero una cosa es indudable: no volveremos a agachar la cabeza ni seremos expulsados, como tantas veces en la historia, de nuestro país.

Pero una cosa es indudable: no volveremos a agachar la cabeza ni seremos expulsados, como tantas veces en la historia, de nuestro país.

En suma: en Israel y en el mundo hay judíos avaros y generosos; solidarios y egoístas; tiranos y justos; violentos y amables… Y donde dice “Israel” y “judíos” pongan el país o el grupo o la pertenencia que se les ocurra.

Ni ángeles ni demonios, los judíos —dentro o fuera de Israel— somos, como diría el personaje de Shakespeare, humanos, nada más y nada menos que humanos. Si se nos mide con la vara de la perfección, seguramente fallaremos. Si se nos denosta como el paradigma del mal, millones de hechos y argumentos lo negarán. Pero ni una postura apologética —cuántos premios Nobel hemos ganado, cuántos inventos maravillosos hemos aportado a la humanidad— ni su contraria, la condenatoria, responden en lo más mínimo a la realidad.

Y sí, hablo, he hablado siempre y seguiré hablando, como judía. Porque, ¿en qué clóset debería guardar mi judaísmo para hablar? ¿Cómo y por qué me desprendería de eso que me caracteriza, tanto como mis otros rasgos —mujer, argentina, filósofa, madre—? ¿En qué sentido dejaría de hablar como judía y pasaría a hablar como “ciudadana”, cual si fueran dos roles opuestos, pasibles de ser separados? No es que me proponga intencional o programáticamente hablar como judía, sino que lo judío habla en mí porque no podría —ni debería— ser de otra manera. ¿O no somos, todos, hablados por lo que nos habita y nos configura?

Otra frase del gran Amos Oz también expresa mi sentir: “Quiero la paz, por eso no soy pacifista”.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.