|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

El sol que cae al final de la Ruta 9 y nos ciega me recuerda al óvulo que mis ovarios probablemente ya no producirán. Mi madre al volante, nos dirigimos hacia Catamarca. La miro. Ha manejado todos estos kilómetros y lo seguirá haciendo, hasta que el decoro de la civilización la obligue a quitárselo, con un gorro de lana negro cuyo objetivo es preservar el lacio de un brushing. Me pregunto qué tengo en común con esa mujer. ¿La querría igual si no compartiéramos la mitad de la carga genética? Desde que la ovodonación entró en el horizonte de mis probabilidades, me sorprendo a menudo reflexionando sobre el peso de los genes.

Tengo 41 años, vivo en París y estoy en pareja con un hombre (que ya tiene dos hijos) desde hace 13 años. Dejé los anticonceptivos a los 39 y descubrí que mi ciclo era irregular, muy irregular. Visité un primer ginecólogo, que mirando por la ventana de su consultorio (tenía una oficina en el 6ème con vistas a un precioso jardín interno), me explicó mi caso con una comparación paisajística: tomar anticonceptivos durante mucho tiempo es como cortar el césped al ras de la tierra por muchos años: “A tus ovarios les va a llevar tiempo recuperar su vigor”. Me fui tranquila, pero mi ciclo nunca se regularizó.

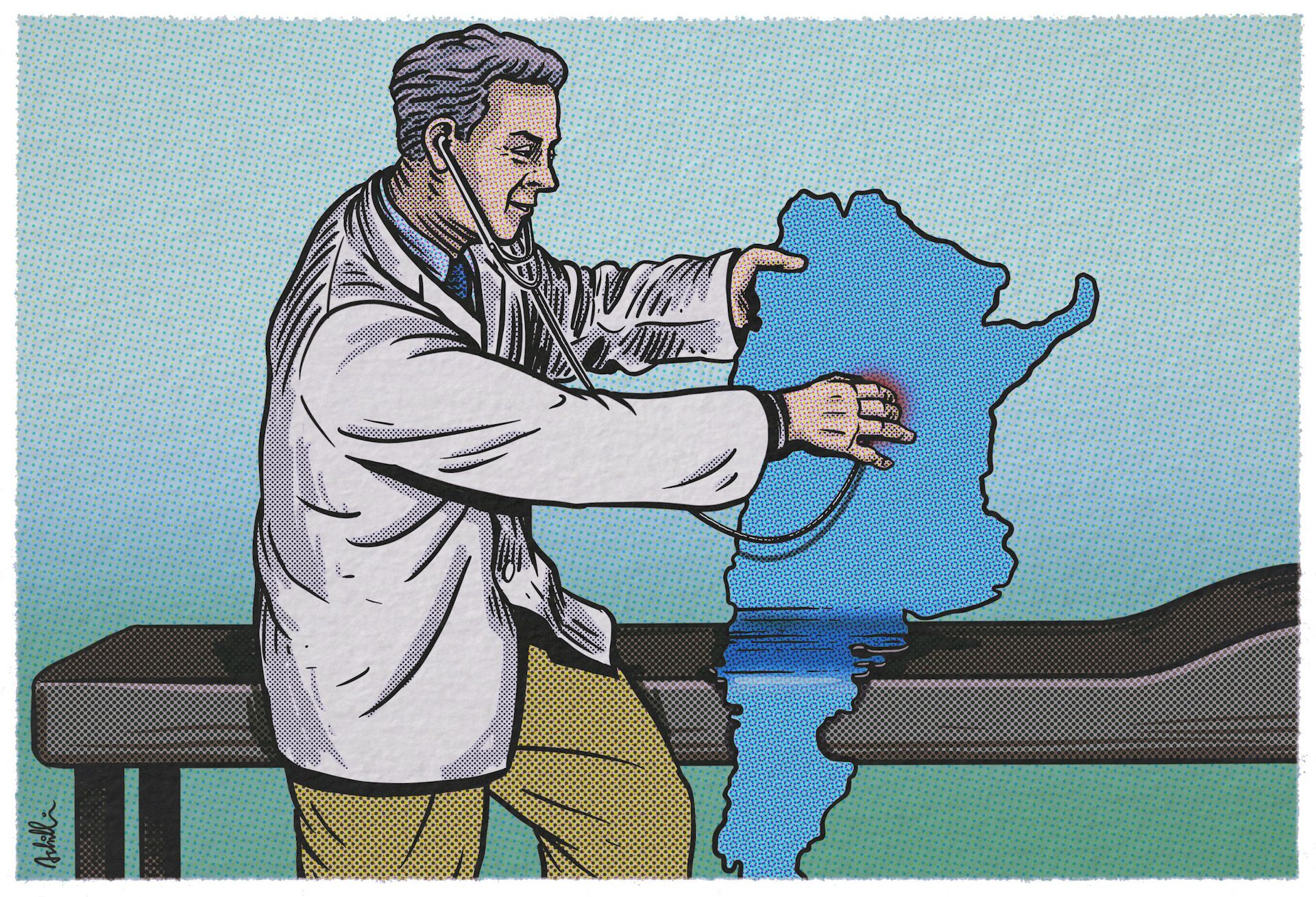

Pasado un año, consultamos a otra ginecóloga especializada en fertilidad, que imaginaba un bloqueo a nivel de las trompas por donde el óvulo tiene que pasar para encontrarse con el espermatozoide. Con el resultado de la batería de análisis, el veredicto fue un sacudón inesperado: perimenopausia. Con un desapego propio de un ferretero, la ginecóloga me derivó a la donación de ovocitos, tratamiento que consiste en usar los óvulos de una donante más joven, fecundarlos con el esperma de mi pareja y transferir el embrión a mi útero.

Con el resultado de la batería de análisis, el veredicto fue un sacudón inesperado: perimenopausia.

Hacemos noche en Córdoba capital. Hace unos meses hice una videollamada con una clínica de ahí especializada en la donación de ovocitos. Me explicaron que hay dos maneras de procurarlos. La primera, recurrir a un banco de óvulos donde los gametos se venden en forma racimos congelados. La segunda y más aconsejada es la que en la jerga se conoce bajo el sugerente término de “huevos frescos”, es decir óvulos salidos directamente de los ovarios de una donante. En mi imaginación novelesca y bajo el pretexto de los beneficios del aire serrano, Córdoba pertenecía a la geografía donde las mujeres iban a parir embarazos no deseados. Ahora es el lugar donde, so capa de unas vacaciones, una vuelva preñada.

La noche cordobesa adquiere su vigor en el encauzamiento del Arroyo La Cañada que cruza la ciudad de sureste a norte. Ahí la juventud brota como el papiro a orillas del Nilo. Me fijo en las chicas que desafían la noche invernal apenas cubiertas. Las miro con detenimiento y celos. Trato de encontrar parecidos en caras anónimas que convertirían a la joven en una posible donante. Todo esto es un cuchillazo certero a la fantasía de sentirse única e irrepetible.

Llegamos a Fiambalá por la noche y conseguimos alojamiento en un hospedaje llamado La pantera. Su dueño, Ariel, muestra con orgullo sus pinturas. Entre paisajes del altiplano y diversos retratos de animales destaca, por su gran tamaño y disonancia con la fauna local, el de una pantera negra agazapada en medio de una exuberante vegetación.

Desempacamos y nos dirigimos al principal atractivo turístico del pueblo: las termas. Me llama la atención lo conversadora que resulta la gente de las provincias, en particular una médica que se acerca a ver a un hombre mareado por haber pasado demasiado tiempo en la piscina de 45 grados. Le quita la bata para que el frío le contraiga los vasos dilatados por el calor. Habitué del lugar, la mujer es una antología andante de las virtudes y desastres causados por aquellas aguas que salen del vientre de la tierra en ebullición. Se entusiasma hablando de un parto que se adelantó por la vasodilatación y que ella misma asistió. Escucho atenta y procuro que la zona de mis ovarios permanezca en contacto con el agua milagrosa.

Compraventa de ovocitos

La ovodonación comenzó a practicarse de forma experimental a finales de los años ’70 y se consolidó como técnica médica viable en los ’80. Mientras que el primer caso documentado de inseminación artificial con esperma de donante fue llevado a cabo en Filadelfia por William Pancoast en 1884, sin el consentimiento de la mujer. ¿Será por su antigüedad que la donación de semen está más aceptada? ¿Por qué no ocurre –no me ocurre– lo mismo con la donación de ovocitos? ¿Siempre se habló de “duelo genético” o fuimos nosotras y nuestra incansable necesidad de nombrar todo lo que sentimos las que dimos a luz el término?

La cuestión monetaria. Es cierto que la donación de ovocitos no es tal, porque media el dinero. Y es cierto, salvo casos completamente altruistas, que quienes terminan vendiendo sus ovocitos son chicas que necesitan dinero. (Es lo que imagino porque la identidad de la donante permanece anónima para los compradores.) Sin embargo, nunca nos cuestionamos esto con la venta de esperma. ¿El que vende esperma lo hace por necesidad, o por simple arrogancia de saber que su material genético está diseminado por el mundo? ¿O será tal vez porque la forma de extracción de los gametos en el hombre y la mujer es muy distinta?

¿El que vende esperma lo hace por necesidad, o por simple arrogancia de saber que su material genético está diseminado por el mundo?

Desde el Balcón del Pissis puede verse una serie de volcanes que superan los 6.000 metros de altura; su belleza corta el aliento. Sin embargo, no es la desmesura de los Andes lo que más llama mi atención sino la presencia inesperada de unos zorros que merodean el auto. Con mi madre pensamos que se trata de un descuido, que por alguna razón sus hocicos no detectaron la amenaza de la existencia humana. Nos equivocamos. Los zorros están ahí porque nosotras estamos ahí. Buscan comida y se acercan agazapados a olfatearnos las manos. Me consuela la familiaridad que produce la costumbre. Me digo que el miedo y la angustia se pueden domesticar.

Antes del viaje me vi con una amiga que transita su quinto mes de embarazo gracias a la donación de ovocitos. Cuando el aumento vertiginoso de la beta-hCG (una hormona producida por la placenta) no dejó duda alguna sobre la implantación del óvulo fecundado, su pareja festejó y eso la llenó de rabia. “Por supuesto que estaba contento, era su embrión”, me dijo. “Pero no el mío”. Debido al abandono recurrente en su linaje femenino, nada aterra más a mi amiga que convertirse en una “mamá luchona”. Avanzó el torso sobre la mesa del café y mientras golpeaba la madera con el índice, me dijo: “Te juro que, si un día presiento que me va a dejar, yo me voy primero y que ellos se queden juntos”. Le creí y la comprendí.

Mis dólares, mi decisión

Decidimos pasar la mañana en el pueblo de Fiambalá. Mi madre propone visitar lo que ella da en llamar el “Museo del hombre muerto” debido a la presencia en la colección de dos momias andinas de hace 600 años conservadas en perfecto estado gracias a la altura y la sequedad del ambiente. Se trata de dos cuerpos femeninos de poca edad que seguramente fueron aclla, jóvenes elegidas por su belleza y entregadas como sacrificio durante la Capacocha, uno de los rituales más importantes del calendario inca, que llegó hasta lo que hoy es Mendoza cuando el imperio se extendió hacia el sur. Las aclla eran ofrendadas en honor al dios Sol, para ello se las llevaba a lo alto de la montaña, se las dormía con una bebida especial y se las disponía en una gran vasija de barro que oficiaba de sepulcro. El sacrificio las convertía instantáneamente, a ellas y a la montaña, en una huaca (un ser) sagrada. Miro las momias y su expresión serena, no parecen haber sufrido. Solo puedo pensar en sus óvulos desperdiciados.

Recuerdo que la especialista en fertilidad con quien hice la videollamada me dijo que según el resultado de mi análisis hormonal deberían quedarme no más de mil óvulos. Su expresión dejó entender que el número era bajo; sin embargo, yo imaginé mil hijos.

Decido buscar una curandera que pueda ayudarme a ¿potenciar mis ovocitos? ¿encontrar el bueno? ¿darme una respuesta? Los lugareños no dudan en recomendarme a Juanita, una señora que vive en el barrio La soledad, en Saujil. Las indicaciones para dar con su casa son vagas: después de un puente, pasando una grutita con una virgen, la casa con rejas negras. Inexplicablemente la hallamos, pero doña Juana no está.

Me es inevitable pensar que si hubiera decidido tener hijos antes tal vez lo hubiera logrado con mis óvulos. La idea me deprime profundamente.

Visitamos las ruinas del Shincal de Quimivil, un centro administrativo y ceremonial incaico perfectamente trazado, que está en Londres, Catamarca. En la visita encuentro por casualidad una conocida de mi ciudad, no es la primera vez que el destino nos pone en una misma geografía de forma totalmente azarosa. Hace años nos cruzamos en el Petit Palais, en París. La diferencia entre los dos encuentros la marca la existencia de dos criaturas que ella y su marido han engendrado. Me es inevitable pensar que si hubiera decidido tener hijos antes tal vez lo hubiera logrado con mis óvulos. Que la vida de ella, con un hijo de ocho y una de cuatro, podría haber sido la mía. La idea me deprime profundamente.

Cuando comparto con mis amigas mis ganas de ser madre a los 40, ellas, que parieron a los 30, no logran ocultar una mueca que no termina de decidirse entre la extrañeza y el asco. Tal vez se deba a que, con los críos más grandes, están retomando la vida que les arrebataron los primeros años de maternidad. A los 30, yo no estaba dispuesta a ceder mi tiempo, ahora sí. Ya lo sé, no hay nada más caprichoso y egoísta que traer un hijo al mundo. Mi cuerpo, mi decisión.

Sentirlo propio

A más de 3.000 metros de altura, lo que ya se considera la región de la Puna, se encuentra la laguna del Carachipampa, uno de los cuatro lugares en el mundo donde se ha descubierto la existencia de estromatolitos. Estas estructuras rocosas constituidas por comunidades de cianobacterias, las más antiguas del planeta (tienen aproximadamente 3.500 millones de años) son las responsables de la vida tal como la conocemos. Gracias al oxígeno que liberaron pudo desarrollarse la atmósfera transformando la Tierra primitiva, semejante entonces a lo que hoy se conoce de Marte, en el planeta en el que vivimos. Aunque sea producto del autoconvencimiento, encuentro alivio en el hecho de que todos compartamos un mismo ancestro unicelular.

“¿Conocés la epigenética?”, inquirió mi amiga mientras jugaba con un sobrecito de azúcar. Es la rama de la biología que estudia cómo los factores externos o ambientales pueden activar o desactivar genes sin cambiar la secuencia del ADN. Estamos hablando de una célula, el ovocito, contra millones de células que mi cuerpo le aportará al embrión.

En otra entrevista que escucho se toca el tema de la identidad de los bebés (con toda la carga que esta pregunta implica en Argentina). El abordaje me parece legítimo, pero un poco provocador y está bien, es una forma de poner el tema sobre la mesa. En la consulta con la clínica cordobesa, la doctora nos dijo que ellos eran una clínica que adhería a la modalidad de donación abierta o identidad revelada, que quiere decir que, aunque la ley argentina protege el anonimato del o la donante como regla general, existen excepciones voluntarias y privadas donde se acuerda desde el inicio que el niño podrá conocer su origen genético completo cuando sea adulto. Mi miedo más profundo no es que el niño o la niña conozca su origen biológico. Mi miedo más profundo es no sentirlo mío.

Mi miedo más profundo no es que el niño o la niña conozca su origen biológico. Mi miedo más profundo es no sentirlo mío.

Emprendemos el regreso. La idea de la curandera no me ha abandonado; sin embargo, volver a Saujil para ver a doña Juana implicaría un gran desvío que aumentaría de forma considerable los kilómetros de la vuelta. Pregunto en Villa Vil, la localidad donde hemos hecho noche, si hay, por los alrededores, alguna curandera bien reputada. Tres personas me indican la misma mujer: doña Lucrecia, en Puerta de Corral Quemado. Las indicaciones sobre cómo llegar, tan vagas como las anteriores, coinciden pese a todo en una reja negra. Encontramos la casa de doña Lucrecia con relativa facilidad. La chica que abre la puerta nos dice que esperemos, Lucrecia está atendiendo. Siento la ansiedad crecer en mí con la fuerza de un tsunami. Es la primera vez que visito a una curandera. No sé qué esperar.

Cuando entro me sorprende la oscuridad del cuarto pese al sol perseverante de la región. Las paredes parecen inclinarse por el peso de las figuras sacras: San Miguel, la Virgen y otras estatuas y estampas que mi poco conocimiento religioso no me permite reconocer. En una esquina, detrás de una mesa cubierta con la bandera mexicana, Lucrecia me recibe con la boca cubierta por un barbijo. Me pregunta qué me trae por ahí, le cuento sobre la dificultad para quedar embaraza debido a mi casi nula reserva ovárica. Me mira. Baraja unas cartas demasiado ajeadas. Me pide que corte el mazo y se dispone a dar vuelta los naipes como si estuviera jugando un solitario. No comete el desatino de indagar con cierto tono de reproche (como hacen otros) el porqué de mi espera para ser madre. Doña Lucrecia observa el entramado que forman los palos de espada, basto, copa y oro y me dice que hay posibilidades siempre y cuando beba por tres meses un preparado a base de canchalagua y ortiga.

La vegetación cambia. Atrás hemos dejado los pajonales, las tolas y las yaretas de la Puna. A través de la ventanilla veo desfilar chañares, breas, espinillos, algarrobos y cardones, esa especie de cactus gigantes que florece por primera vez a los 40 años.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.