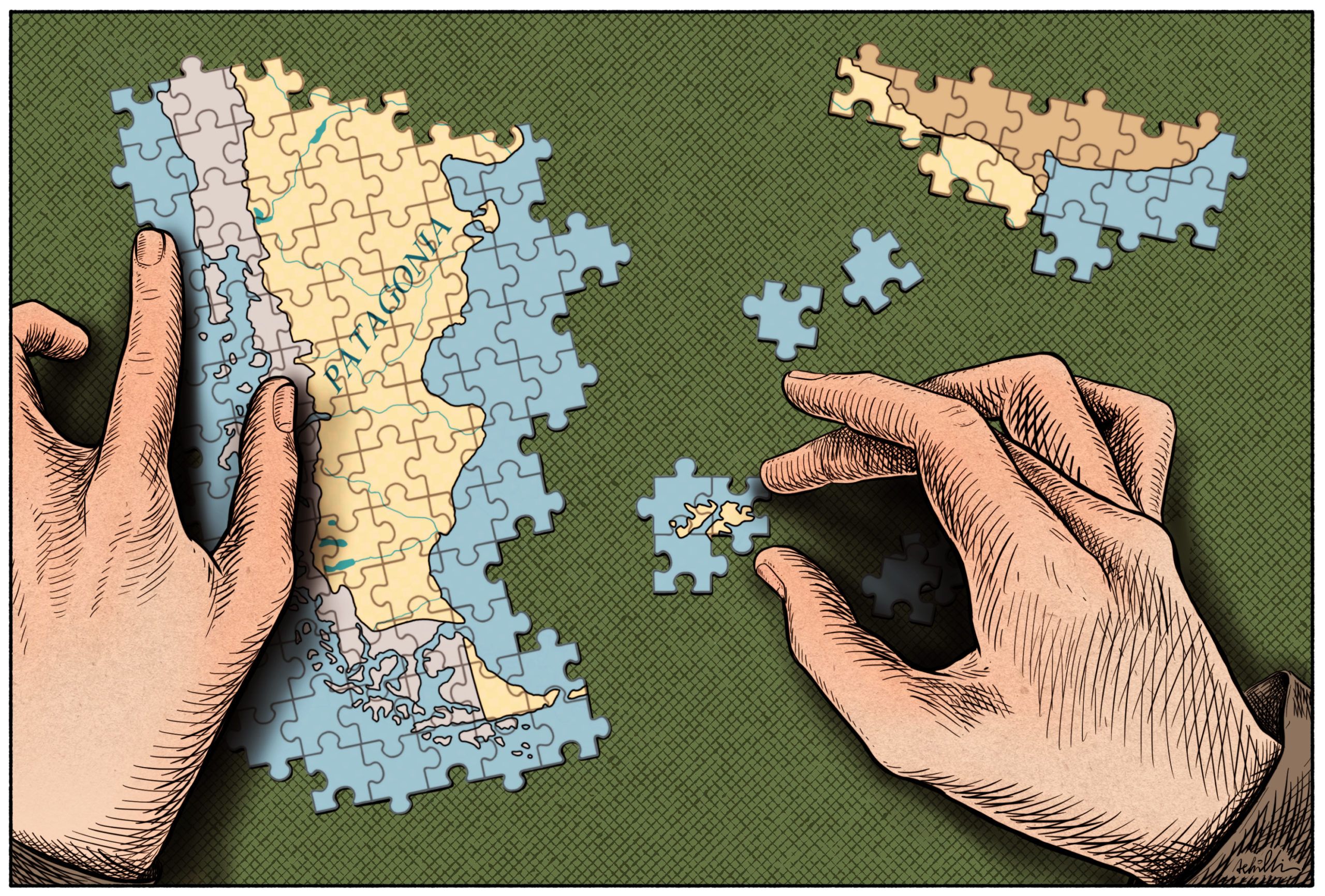

“Es indispensable crecer hacia el sur, hacia el mar y hacia el frío”, dijo Raúl Alfonsín desde el balcón del Ministerio de Hacienda de Río Negro. Habían pasado cuatro años y unos días desde aquel 2 de abril en el que los integrantes de la Junta Militar creyeron que habían encontrado la fuente de la juventud eterna. Y menos de 18 meses desde la firma del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile, con el que se daba fin a otro de los sueños distópicos de algunos sectores de la sociedad argentina. Y sea por lo próximos que estaban esos antecedentes, o simplemente porque Alfonsín era de los que enfrentan al toro, agregó: “… el sur, el mar y el frío fueron las señales de la franja que abandonamos”. Y enseguida: “Políticas erradas en sus procedimientos pensaron varias veces en afirmar el sur a través de la guerra, pero los argentinos comprendemos perfectamente que si hubiéramos afirmado el sur, no habría sido necesaria guerra alguna”.

Uno podría preguntarse si vale la pena volver sobre algo que se dijo hace más de 35 años. Tanto más cuando todo lo que Alfonsín propuso aquel día quedó sepultado, en parte por la siguiente crisis económica y en parte por alguna de esas restricciones a las que suele llamarse estructurales y que condenan al fracaso tantos sueños argentinos. Pero eso lo sabemos ahora; en aquel momento, cuando el gobierno lanzó la iniciativa de traslado de la capital, lo único que sabíamos era que, después de tanto dolor y tantas frustraciones, teníamos un plan. Y aunque eso no era garantía de nada, al menos ofrecía un punto de partida. No sé cómo son las cosas en otros lugares, pero estoy convencido de que, cuando se trata del mar, del sur y del frío, si no se empieza con un plan –y uno bueno– lo más probable es que uno no consiga lo que buscaba y que, en el proceso, la pase bastante mal.

Valgan como ejemplos los carteles viales que proclaman, en todas las rutas nacionales y en una buena cantidad de las provinciales, que las Malvinas son argentinas.

En el curso del tiempo, hemos visto una larga serie de iniciativas vinculadas a la reivindicación de la soberanía sobre las islas Malvinas. Valgan como ejemplos los carteles viales que proclaman, en todas las rutas nacionales y en una buena cantidad de las provinciales, que las Malvinas son argentinas; las plazas, calles y monumentos dedicados al archipiélago; la adopción del nombre Malvinas Argentinas para uno de los municipios creados a partir de la disolución de General Sarmiento; la inclusión, en la Constitución Nacional, de una disposición transitoria que define la recuperación de las islas como un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino; la creación de un museo nacional y de una serie de centros provinciales o municipales, más orientados a fortalecer la posición reivindicatoria que a representar la naturaleza, historia o geografía del archipiélago; y muy recientemente, la sanción de una ley que obliga a los estudiantes de Tierra del Fuego a llevar un distintivo con la imagen de las islas en el guardapolvo o uniforme.

Quizás hoy no sea la fecha ideal para hacerlo, pero sería pertinente que, alguna vez, podamos discutir si, de verdad, creemos que ese tipo de medidas sirven para mejorar nuestra posición de cara a la disputa. O si, a la luz de los antecedentes –entre los cuales la guerra ocupa un lugar esencial– estas iniciativas de carácter declamatorio no pueden ser vistas como un error. Es posible que las campañas de corte patriótico y tono nacionalista sirvan para reproducir consignas y consolidar algo así como un frente interno; pero no es fácil encontrar antecedentes en los que hayan logrado más que eso.

Más bien al contrario: la formulación de principios indiscutibles, la desvalorización –o el desconocimiento– de los argumentos que se oponen a ellos y el tono imperativo que suelen adoptar esas campañas restringen la posibilidad de evaluar enfoques o estrategias que se aparten del discurso oficial y que, tal vez, podrían contribuir a obtener resultados más satisfactorios. Pero también eso, la definición de los resultados satisfactorios, abre las puertas a una nueva serie de preguntas. Por ejemplo; ¿estamos convencidos de que todos los argentinos o, para ponerlo en los términos habituales, una inmensa mayoría de los argentinos piensa y siente como uno solo cuando se trata de las Malvinas? ¿Creemos, de verdad, que las afirmaciones de soberanía contenidas en un cartel vial o en un distintivo en el bolsillo de los estudiantes constituyen un paso adelante, no ya en el camino hacia la recuperación de las Malvinas sino en cualquiera que valga la pena recorrer? O, puesto del modo más sintético posible: ¿sabemos qué es lo que estamos tratando de conseguir? ¿Tenemos un plan? Si no lo tenemos, ¿estamos dispuestos a intentar diseñar uno, aun si eso implica considerar posibilidades que hoy parecen prohibidas?

La espalda al sur

La Argentina es el único país ribereño del Océano Atlántico con costas por debajo del paralelo 35º (esto es, más o menos, la latitud de La Plata). Sin embargo, nuestro litoral y sus posibilidades ocupan un espacio relativamente menor en las discusiones acerca del presente y el futuro del país, y el interés en lo que ocurre en ese espacio, suele ser circunstancial, fragmentario y efímero. La única excepción, el único sector del océano que mantiene nuestra atención es el archipiélago de las Malvinas. Pero si ese interés no está inmerso en una perspectiva más amplia y que considere los vínculos geográficos, históricos y culturales entre las islas y la Patagonia, cualquier análisis estará incompleto.

Es cierto que, en las Malvinas, son limitadas las acciones que los argentinos podemos llevar adelante. Pero en la Patagonia no. La identificación de los problemas y las oportunidades que ofrece la Patagonia, y dentro de ella, los sectores costeros y australes, ofrece un camino que vale la pena explorar. Es posible que, en el tiempo, ese camino vaya a acercarnos, de una u otra forma, a las Malvinas y a quienes viven en ellas. Si eso no ocurre, al menos lo habremos intentado, y tal vez, en el proceso, hayamos superado alguna de las muchas limitaciones que existen actualmente en la región.

Es difícil pensar en una estrategia vinculada a las Malvinas que no considere las dificultades y demoras que presentan, por ejemplo, los planes de expansión de las actividades antárticas basadas en el puerto de Ushuaia; el desarrollo de la pesca artesanal en el canal Beagle; el tránsito de personas y el tráfico de mercaderías entre Tierra del Fuego y el resto de la Argentina, o la creación de áreas protegidas que abarquen la península Mitre y la Isla de los Estados. La lista podría extenderse. Pero no se trata de enumerar frustraciones, sino de señalar algo de lo mucho que queda por hacer en ese sur sobre el que era indispensable crecer. Si, de verdad, alguna vez vamos a ser capaces de formular un plan que involucre a las Malvinas, ésta puede ser la mejor manera de empezar. Y si eso –aprender algo más acerca de lo que podemos hacer nosotros– es el primer paso, el siguiente bien podría ser seguir aprendiendo, pero ahora, a partir de lo que hicieron otros.

El paso siguiente bien podría ser seguir aprendiendo, pero ahora, a partir de lo que hicieron otros.

A pesar de lo que parecen sugerir algunos discursos oficiales, las Malvinas no son un territorio vacío, aislado en el espacio y ajeno a los efectos del tiempo. Bien por el contrario, constituyen un ámbito geográfico con rasgos bien singulares. Las tierras emergidas del archipiélago abarcan una superficie de unos 12.000 km2, y más del 90% de esa superficie corresponde solo a dos islas que, además, están separadas por un canal de poca anchura y relativamente fácil de atravesar, aun en embarcaciones pequeñas. Dado el carácter oceánico del clima y la latitud en que se encuentran –apenas al sur del paralelo 50–, los inviernos de las islas son relativamente suaves y los veranos, aun si son frescos, tienen suficientes horas de luz como para que resulten posibles la cría de animales y el cultivo de legumbres y de algunas hortalizas. Si agregamos a estos factores la distancia que las separa del continente y, al menos en perspectiva histórica, la presencia de grandes poblaciones de “animales de grasa” (focas y lobos marinos en las costas; en el mar, ballenas), el panorama se vuelve aún más particular.

De hecho, podría decirse que, lejos de ser el espacio desolado y hostil que se nos propone en muchas representaciones, el archipiélago posee una serie de atributos que lo convirtieron en el único conjunto de islas oceánicas de todo el Atlántico Sur que se pudo considerar apto para la colonización. Eso no quiere decir que la vida allí haya sido fácil: los hombres y mujeres que se instalaron en las Malvinas a lo largo del tiempo deben haberse visto forzados a enfrentar una enorme cantidad de desafíos y a soportar otras tantas privaciones. Y es posible que aun ahora, con todos los beneficios de la modernidad, eso siga siendo parcialmente cierto. Por eso, sea lo que fuere lo que cada uno piense de los habitantes actuales, sería prudente que prestáramos atención a lo que tienen para decir, no tanto en los términos abstractos en que se escribe la historia sino en el plano de algo que todos los seres humanos compartimos, que es el modo en que resolvemos las dificultades de cada día.

Sin chalupa

No sé si es cierto eso de que “hay que conocer la historia para no repetir los errores del pasado”. Pero, por si lo fuera:

En los últimos días de 1599, el capitán Sebalt de Weert resolvió dejar el estrecho de Magallanes y regresar a Europa. Sus hombres y él habían partido de Holanda dos años antes, como integrantes de una flota que se dirigía a las Molucas. Pero el Atlántico sur y, sobre todo, el Estrecho de Magallanes, se habían mostrado demasiado duros para ellos, y al cabo de una larguísima serie de infortunios, la flota se dispersó y cada uno de los capitanes –De Weert entre ellos– se vio forzado a elegir su camino. El 24 de enero, ya en el Atlántico, el diario de a bordo consigna que “divisaron tres pequeñas islas, que antes no habían sido anotadas ni diseñadas en mapa alguno, a las que pusieron el nombre nuevo de Sebaldinas. Ellas distaban, hacia el naciente y el medio del austro, sesenta millas del continente”.

La situación de los tripulantes era desesperada, y cuando vieron que en la costa había una gran cantidad de pingüinos, no pudieron dejar de pensar lo bien que les vendría una provisión de alimento fresco. Pero no pudo ser; durante su estadía en el estrecho habían perdido todos sus botes salvavidas, y por lo tanto, el desembarco era imposible. La entrada del diario de De Weert de aquel día termina diciendo: “Si hubieran tenido chalupa, difícilmente las habrían pasado de largo”. Creo que la moraleja es clara, pero por las dudas: para conseguir algo, necesitamos un plan. Pero aún con un plan, si no queremos pasar de largo, es posible que también necesitemos un bote.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.