Debajo del letrero “Pastas frescas artesanales”, hay una fila de más de diez personas. Entran y salen con bolsas que llevan cajas pequeñas. Adentro, entre la vitrina de exposición y la pared, hay varias máquinas. Me pregunto por qué, en medio de unas elecciones presidenciales tan importantes como la segunda vuelta entre Javier Milei y Sergio Massa, también se celebra esta especie de tradición local: comprar pastas un domingo. Al lado de D’Ippo, en Coronel Díaz y Soler, antes había un café al que solía ir a escribir y leer: se llamaba Nostalgia.

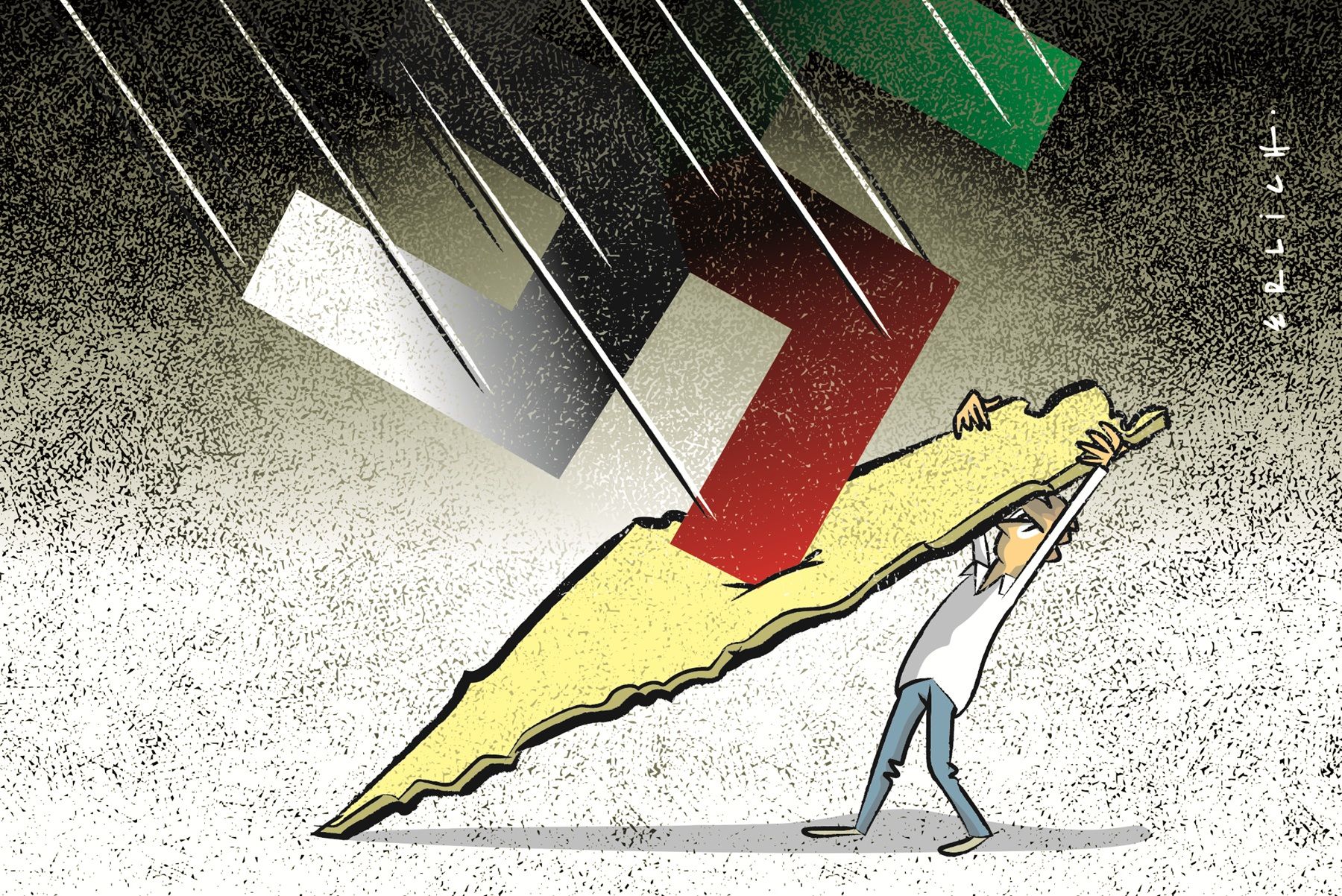

Cuando vivía en Venezuela nunca gané una elección presidencial. Trabajé en el área de comunicación de una campaña y durante años reivindiqué el derecho al voto, la única arma contra el verde oliva. Cuando me fui de Caracas, en 2016, esa fe en una idea de política e incluso en el valor del voto se había resquebrajado; estaba herida en un contexto sin institucionalidad, con los distintos poderes del Estado sometidos a la voluntad de un gobierno, condicionando esas consultas. Elección tras elección, la clase política asumía y comunicaba el fin del país.

Pero siempre hubo —y habrá— un día después. La polarización, ese “unos contra otros” tramposo y estúpido, se diluía en los dramas cotidianos. El deterioro del sistema de salud público. Las filas para comprar harina o para llenar el tanque de gasolina. La devaluación taladrando bolsillos y estómagos. La inseguridad abriendo huecos paredes y pieles. En ningún caso, importaba el partido de preferencia. Ante las necesidades comunes, el “unos contra otros” era un “nosotros” que nadie supo pronunciar o no supimos escuchar.

Un día en el que miembros de los Círculos Bolivarianos, armados y vestidos de rojo, pasaban intimidando por algunos sectores de Caracas.

Durante las jornadas electorales, mi mamá aprovechaba sus múltiples achaques, su incapacidad médica, para evitar pasar horas haciendo una fila. Mi papá, al acompañarla, también podía salir temprano del lugar de votación. Entonces comenzaba la espera: los resultados solían llegar cerca de la medianoche o durante la madrugada. Lo raro no era eso sino todo lo que pasaba antes: un día de calles vacías, a excepción de centros electorales llenos de ciudadanos y militares. Un día en el que miembros de los Círculos Bolivarianos, armados y vestidos de rojo, pasaban intimidando por algunos sectores de Caracas. Un día sujetado a rumores que iban desde golpes de Estado y revueltas sociales, pasando por supuestos arreglos, fraudes y posibles ganadores. El nudo en el cuello se liberaba o no con el anuncio de los resultados. Dicha o frustración. Entre cifras, escuchadas a través de la televisión, a veces había fuegos artificiales junto con disparos.

Con el paso de las elecciones, en mi barrio, una villa ubicada de camino hacia El Junquito, en las afueras de Caracas, los fuegos artificiales se fueron haciendo cada vez más escasos. La interpretación que le dábamos era que aquellos que antes apoyaban al chavismo habían dejado de hacerlo. La frustración es más fácil de comprender que la alegría. Cuando la primera es tendencia, la segunda se difumina, se hace utopía. La última vez que voté en Caracas me tomé un momento para mirar, desde el colegio transformado en centro, a la montaña donde está mi casa. Fue en 2015. Pensé que era el último servicio que hacía a mi país. Aún no tenía cómo saber que una nación, su memoria y cultura, se puede construir sin estar en ella. Un año antes de emigrar, esa fue mi despedida.

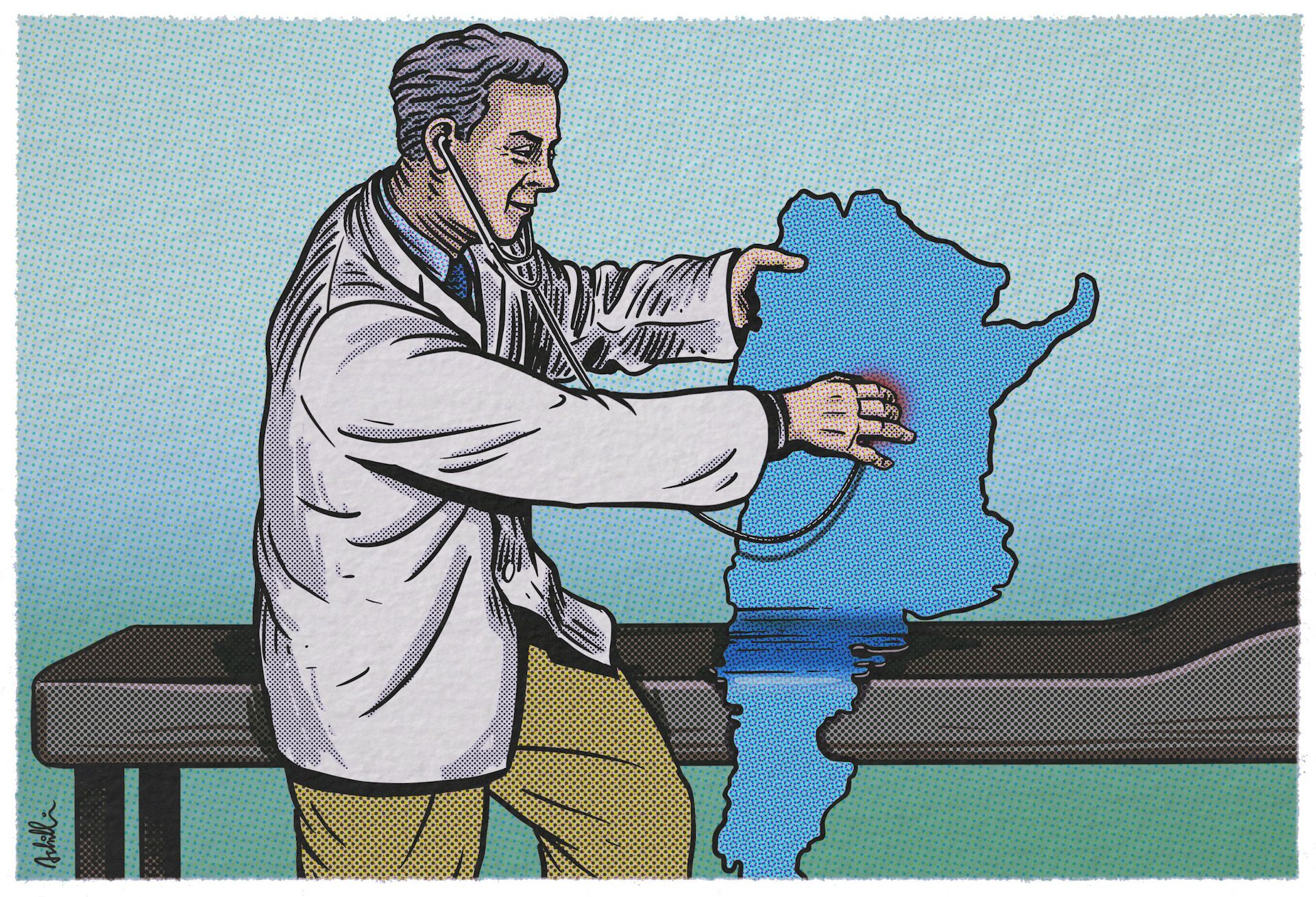

En Buenos Aires, durante las elecciones legislativas de 2017, mis primera en la ciudad, vi restaurantes y cafés abiertos; también noté el paso de la gente: era sereno, sin mayor prisa ni aparente tensión, aún siendo un día relevante. La trampa es pensar que hay elecciones carentes de importancia; el riesgo es mirarlas con una obsesión (miedo) paralizante. Unos días después, conversando con un amigo periodista y volviendo sobre ese ambiente, nombré qué había pasado en mí durante esos meses de recién llegado y luego de ese día electoral: mi primer año en Argentina había servido para hacerme consciente de cuánto civismo había perdido en Venezuela.

Voté tres veces desde que estoy acá. En cada ocasión me tomó más tiempo ir y venir que el proceso en sí. En el sector para extranjeros no suele hacerse una extensa fila, lo comprobé cuando fui autoridad de mesa. Los residenciados en Buenos Aires sólo podemos votar por cargos relacionados con el gobierno de la Ciudad; a menos que se tenga la ciudadanía, que habilita la opinión para la presidencial. Voto, aunque siento que no definirá ninguna elección e incluso carece de argumentos porque termino eligiendo a quien me parece menos malo y no pertenezco a ninguna organización política.

Reencuentro con la democracia

Me produce satisfacción cuando sé sobre venezolanos que forman parte de algún partido, fiscalizan o hacen campaña abierta por algún candidato. Ese compromiso puede representar el cierre de una herida causada por años de mala política en Venezuela y el reencuentro con cierta idea de democracia que no conocimos en nuestro país; o que teníamos, pero no supimos defender, quizá porque no era nuestra lucha y tampoco quisimos asumirla ni estuvimos a la altura. Está bien.

A esa idea de civismo, la que reencontré en Argentina, vuelvo cada tanto. En las elecciones o caminando de noche; visitando un museo, sin temor a que el transporte público funcione o no; viendo esa industria cultural latente, aun en años de crisis económica; también cuando abro el grifo y sale agua potable; observando a las parejas que se besan en las esquinas, sin pudor ni reparo alguno; en la humanidad que los argentinos dan a los animales, en vez de dueños forzados a abandonar a sus mascotas porque no podían pagar su alimentación; sin temor constante a que la luz se vaya, con el espíritu de algunos electrodomésticos quemados; con padres que ven crecer a sus hijos entre cafés, parques, cines, teatros o plazas, sin tener que despedirlos; en protestas que suelen terminar con basura sobre el asfalto y no con casquillos de balas en veredas o una bomba lacrimógena estrellándose en el cuerpo de una persona.

Mi primer año en Argentina había servido para hacerme consciente de cuanto civismo había perdido en Venezuela.

Sé que mucho de lo descrito es posible porque vivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; que algunos kilómetros más allá de ella, o incluso en sus villas, esa realidad es distinta. Sin embargo, no deja de parecerme un entorno más normal que el que recuerdo haber vivido en Venezuela. El domingo de la primera vuelta conocí otro café, a metros de D’Ippo. Almorcé y cené ravioles, mientras avanzaba la jornada y se conocían los resultados.

El domingo del balotaje volví. En la Cafetería Carbonetti cantaron el cumpleaños a una señora y cargaban a un cliente que habían visto en el Starbucks que está a pocas cuadras: “Jamás me vas a ver tomando un café ahí”, dijo el cliente, ante el reclamo en broma que le hacían. Conversando sobre las elecciones, una mujer dijo una frase que podía resumir una parte del sentir colectivo: “Que pase lo que tenga que pasar”.

Volviendo a casa me fijé en uno de los carteles para publicidad de Coronel Díaz. Sobre una bandera argentina se leía, en letras blancas: “Unidad nacional”, en la primera franja celeste de arriba abajo. En la blanca, “Chorr…”, la lectura se interrumpe porque esa parte está desgarrada. Sobre el sol, un papel: “El corazón no está a la derecha”. En la otra franja celeste, se lee con claridad “… nuestra bandera”. El “elegí…” que acompaña a la frase también está desprendido.

[ Si te gusta lo que hacemos y querés ser parte del cambio intelectual y político de la Argentina, hacete socio de Seúl. ]

A partir del domingo que viene, con el tercer presidente argentino que veo desde que vivo en Buenos Aires, habré vivido en este tiempo más alternancia política que la que ha tenido Venezuela en los últimos 23 años. Regresé a la calle luego de las siete de la noche. Fui a hacer fotos en los alrededores del búnker de Javier Milei, aunque en un principio pensé que sería en el de Sergio Massa. Pude tomar el transporte público y cruzarme con personas que estaban en algunos cafés y heladerías. Alrededor de las 9 de la noche, con los resultados circulando en pantallas de televisión y celulares, escuché a una mujer gritar: “Y al que no le guste, que se vaya”. Una frase que oí, en reiteradas ocasiones, en voces chavistas.

Sin ser lo mismo, partiendo de que uno es un civil y otro fue un militar golpista, ambos tienen en común que surgieron en un contexto en el que la política tradicional dejó de ofrecer respuestas a la población. Como extranjero, la cuestión de fondo que más me llama la atención es qué pasó para llegar a este punto en el que la urgencia del presente parece privar por sobre una idea de futuro honesta, sin los grilletes de las utopías.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.