En una aguda columna publicada hace unas semanas en La Nación, Loris Zanatta expuso con mucha claridad sus sentimientos ambivalentes, que muchos compartimos, respecto de Javier Milei. Zanatta, profesor de la Universidad de Bologna, celebraba el anti-populismo económico de Milei pero tambén renegaba de su “hiper-populismo” político. Y tenía razón en lo esencial: Milei combina una agenda modernizadora que podría poner a la Argentina en sintonía con el mundo, especialmente en lo económico, con una retórica mesiánica y una concepción de la política abiertamente agonal. La fórmula “casta” versus “argentinos de bien” es su particular manera de trazar la frontera populista entre un pueblo puro y un anti-pueblo venal que debe ser simbólicamente expulsado de la comunidad.

Milei no es el presidente que los votantes del PRO soñamos. No solo porque el PRO intentó encarnar un liberalismo más progresivo, sino también porque, en sus formas y power capabilities, Milei tiene poco de los liberales europeos o norteamericanos que nos gustan. Igual que todos los populistas, el Presidente muestra una impaciencia exagerada con las instituciones intermedias y con la trabajosa dinámica de los consensos. De hecho, todavía no sabemos con certeza si su objetivo es democratizar las bases sociales del país para devolverle el poder a la sociedad civil, o si es construir una nueva oligarquía gobernante mediante pactos de impunidad con sectores de la vieja Argentina al estilo menemista.

Sin embargo, Zanatta en su artículo va mucho más allá de la coyuntura. Como la mayoría de los liberales, asume que el liberalismo es una unidad donde forma y contenido se refuerzan mutuamente, como en un domo geodésico. En parte es así: los liberales somos fundamentalistas del pluralismo y creemos que la diversidad de opiniones, planes de vida y posiciones políticas es un resultado natural e ineliminable del uso libre de la razón, y que debe ser protegida. Ese es el contenido. Pero también creemos que respetar a los demás implica labrar acuerdos que todos puedan aceptar como personas libres e iguales. Por eso nuestro ideal es una sociedad abierta donde las disputas se dirimen mediante la discusión racional y el apego a los procedimientos, y donde el poder nunca se ejerce de modo unilateral. Esa es la forma. Nos perturban los dogmatismos y los relatos simplificadores; los DNU nos suenan cesaristas y nos da náuseas la retórica que apela a mesías ungidos por las fuerzas del cielo. Después de todo, en un mundo que se desliza hacia el tribalismo, somos casi los últimos herederos de la Ilustración.

Los DNU nos suenan cesaristas y nos da náuseas la retórica que apela a ‘mesías’ ungidos por las fuerzas del cielo.

Esta imagen armoniosa y sin fisuras de la política liberal es la máxima expresión de la tradición que se inicia con John Locke y alcanza su clímax en las obras de Immanuel Kant, Benjamin Constant y John Stuart Mill. El liberalismo visto en su mejor luz; el último eslabón en la larga cadena de evolución del pensamiento político. Es el liberalismo de la razón pública, de la deliberación conjunta y del Estado éticamente neutral que John Rawls reconstruyó de manera magistral en su Liberalismo Político, la obra que más profundamente sondea sus cimientos filosóficos.

El liberalismo y la patria corporativa

Pero hay un pequeño problema: este liberalismo ideal –institucionalista, argumentativo y purgado de todo agonismo– requiere de condiciones especiales para florecer. En la utopía liberal, los gobiernos dialogan porque la oposición está dispuesta a dialogar y porque los ciudadanos castigan con el voto a quienes ponen palos en la rueda. Además, las mayorías de turno se auto-limitan en un juego de alternancia real y circulación del poder. No hay “Vamos por todo”, no se inventan desaparecidos, Macri no es la dictadura. Nadie tira piedras y nunca se escucha esa cantinela de la “gobernabilidad”, un neologismo inventado por los analistas para naturalizar el peligro de un golpe sin uniformes orquestado desde las calles cuando el partido del pueblo es derrotado en las urnas. Hay sindicatos y manifestaciones, también hay grupos de lobby y conflictos de interés. Eso es cierto. Pero el Estado sigue siendo el momento de lo universal: una instancia autoritativa donde el bien común se sobrepone a los intereses particulares y las pujas entre facciones.

Es obvio que en Argentina estamos muy lejos de este paraíso civilizatorio. En primer lugar, porque nuestra cultura pública fue colonizada por tradiciones autoritarias que, por izquierda o por derecha y a menudo convergiendo, siempre despreciaron el demo-liberalismo. La comunidad organizada y su derivados intentaron restaurar la nación católica, colonial y organicista que los vencedores de Caseros habían convertido en una república moderna y cosmopolita. El propio Zanatta no se cansa de decirlo. Pero, además, ningún cronista sensato puede omitir que el poder real de nuestro sistema político no reside en el Estado sino en una constelación de corporaciones con capacidad de veto que se disputan lo público como un botín. Lo que los liberales tenemos que decidir en un contexto así es si nos importan más las formas o los contenidos: si el liberalismo es un destino final al que queremos llegar o también el mapa que marca el recorrido, aún si hacer esto último nos impide llegar a la terminal.

Los liberales originarios sólo se volvieron dialoguistas cuando ganaron, cuando convirtieron al liberalismo en la doctrina oficial.

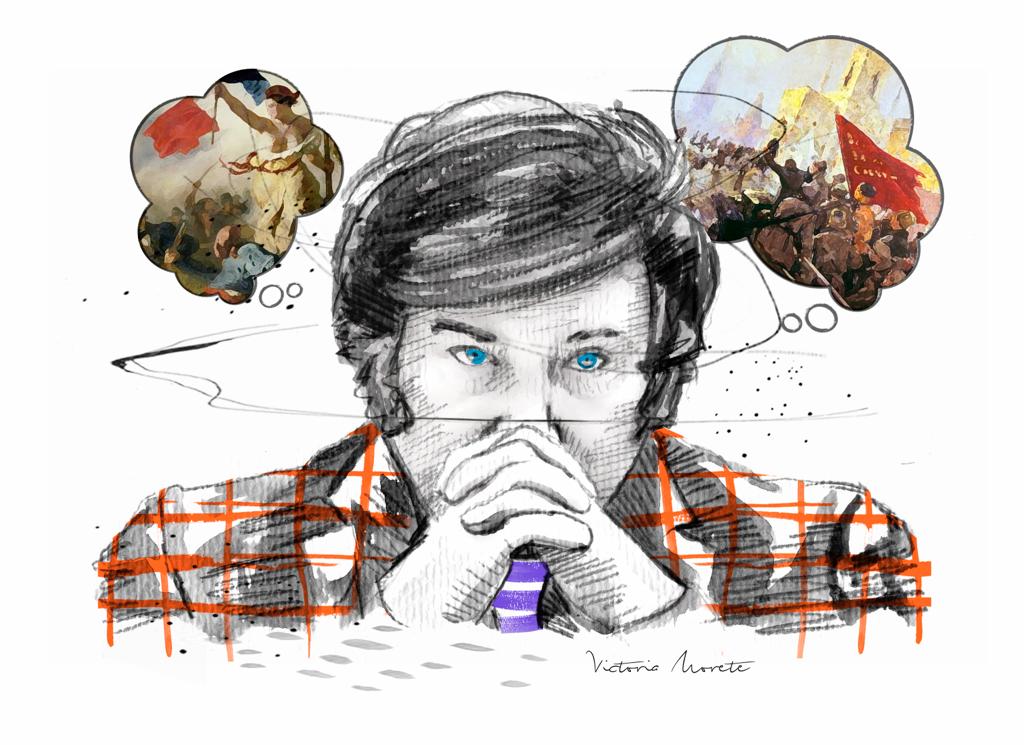

Es una pregunta difícil, que nos saca de la zona de confort. A lo mejor, se me ocurre, los liberales no podemos ser siempre almas puras. A lo mejor denunciar atropellos desde la oposición y dejarnos tirar piedras cuando gobernamos no nos hace más liberales ni mejores ciudadanos. Los liberales originarios tenían esto claro: derrocaron reyes, escribieron constituciones, cambiaron calendarios y labraron un relato épico con buenos muy buenos y malos malísimos. Sólo se volvieron dialoguistas cuando ganaron, cuando convirtieron al liberalismo en la doctrina oficial y los que no creían en el diálogo quedaron reducidos a una minoría marginal. Este es un pecado de origen que los liberales ocultaron tan bien que ni ellos mismos lo recuerdan. El propio Rawls lo reconoce cuando explica que el liberalismo se sustenta sobre una cultura pública plenamente liberalizada, surgida de décadas de guerras de religión y de un cruento proceso de secularización política. Es otra manera de aludir a las “operaciones hegemónicas” de las que hablan populistas como Ernesto Laclau.

Este camino, el de los liberales originarios que privilegiaron las reformas por sobre las formas, podría ser el que eligió Milei. Igual que los populistas, Milei construye legitimidad invocando un enemigo que nos explota, que vive de nosotros y que usurpa la soberanía popular. Pero, al mismo tiempo, también parece decidido a usar esa legitimidad iliberalmente forjada para desbancar a las corporaciones que tienen secuestrada a nuestra democracia desde hace décadas. En este sentido, el DNU de Federico Sturzenegger sigue una lógica marxista: busca transformar de cuajo la infraestructura económica de los agentes reaccionarios para que emerja ese liberalismo ideal que a los liberales tanto nos gusta. Es un lógica no es muy distinta de la que aplicaron quienes construyeron la Argentina constitucional. Décadas después, los revisionistas fueron los primeros en denunciarlo. Y estaban en lo cierto.

Statu quo o reformas

Para saber a dónde va Milei necesitamos tiempo. Pero ésta, me parece, es la tensión que ve Zanatta sin analizar a fondo: Milei podría ser un populista liberal. Si semejante engendro es conceptualmente viable, depende de qué queremos decir exactamente con “populismo”. Porque el populismo puede designar un proyecto institucional que aspira a transformar el orden democrático desde adentro en la dirección de un régimen híbrido: no una dictadura, sino un sistema mayoritarista que concentra el poder en el Ejecutivo, toma control del aparato estatal y coloniza progresivamente la sociedad civil. La Argentina de Perón, la Venezuela de Chávez, la Hungría de Orbán. En este primer sentido, es obvio que el populismo es decididamente anti-liberal.

Pero la palabra “populismo” también puede aludir a una particular manera de hacer política, compatible con una amplia variedad de programas ideológicos. Bajo esta segunda caracterización, el populismo liberal no es necesariamente una contradicción: es un recurso de la política en contextos no ideales que los liberales tal vez podamos utilizar cuando ya lo hemos intentado todo y nos planteamos seriamente una rendición incondicional. El populismo de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, quizás también el de Winston Churchill y Lech Walesa.

La gran pregunta que los liberales debemos responder es si este populismo liberal de Milei es la cuadratura del círculo o la única alternativa en pie.

La gran pregunta que los liberales debemos responder es si este populismo liberal de Milei es la cuadratura del círculo o la única alternativa en pie después de los paros seriales contra Alfonsín, el helicóptero de De la Rúa y las 14 toneladas de piedra. En contra del raro experimento actual ya resuena un amplio coro de voces que van desde la izquierda autoritaria (devenida institucionalista) y un progresismo jesuita súbitamente liberalizado, hasta los republicanos que recién ahora se enteraron de que en este país existen los DNU. En su cosmovisión, ser liberal es poner siempre la otra mejilla, aún al precio de no defender las ideas propias. A su favor, podemos citar a Laclau: cuando la tarea que la política nos reserva es transformar de raíz un statu quo resistente al cambio, no hay más remedio que amalgamar a los ciudadanos en una batalla épica contra el antiguo régimen y sus beneficiarios. Fue la receta de los bolcheviques y otros movimientos autoritarios de mitad del siglo XX, pero también la de los republicanos de antaño y de los liberales que inventaron el liberalismo. Es una pregunta abierta pero urgente. En la respuesta nos jugamos quedar del lado correcto de la historia.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.