Junto con Koji Kabuto, el personaje de Mazinger Z, Guillermo Pérez Roldán fue uno de mis primeros crushes preadolescentes. En 1985 lo vi por primera vez en la TV, jugando la semifinal de un torneo junior en Caracas. Quedé impactada por su tenis fabuloso, su topspin muy pesado, su revés a una mano elegante y potente y por esas cejas frondosas que todavía conserva. Aún siendo una juvenil tenista con vocación por convertirme en profesional, nunca pensé que tendría algo así como una anécdota personal con él.

Si bien nací en Chile y vivo desde hace algunos años en Argentina, pasé casi toda mi infancia y mi adolescencia en Venezuela. Un año después de haber tomado nota de la existencia de Guillermo, pasé unas vacaciones en Chile y, para no pasar dos meses sin tocar la raqueta, fui a entrenarme a la academia del Estadio Nacional, el lugar donde se jugaría el encuentro de Copa Davis entre Chile y Argentina. El día anterior a los primeros dos partidos de la serie, yo estaba entrando en calor en el frontón, le pegué mal con el marco de la raqueta y mandé la pelota a otra cancha. Avergonzada, fui caminando a buscarla y entonces me lo encontré a él, al mismísimo Guillermo Pérez Roldán, quien, pelota en mano, me preguntó: “¿Es tusha?”. Roja a más no poder, le susurré: “Sí, gracias”. Me la tiró con un suave golpe mientras alcanzó a decir “sos linda”. Me fui corriendo, eufórica, a mi entrenamiento y no sé si logré pegarle a alguna otra pelota de la obnubilación que tenía. Cuando volví a la casa de mis abuelos, lo primero que hice fue contarles mi hazaña. Mi bisabuela, argentina (eran otras épocas, previas al #MeToo), comentó orgullosa: “Es que los argentinos son tan galantes”. Seguí durante un tiempo su carrera, pero después Mats Wilander y André Agassi se convirtieron en el centro de mi atención tenística.

Mi bisabuela, argentina (eran otras épocas, previas al #MeToo), comentó orgullosa: “Es que los argentinos son tan galantes”.

En mayo de 2020 apareció en La Nación una entrevista hecha por Sebastián Torok en la que Pérez Roldán contaba con lujo de detalles los maltratos que debió sufrir por parte de su padre, Raúl, durante toda su carrera tenística. Yo recordaba que su hermana Mariana (una tenista fantástica que también vi jugar en su época de junior) se había retirado después de terminar un partido con los ligamentos de una rodilla rotos. Los rumores de la época decían que, pese a la grave lesión, el padre le había impedido dejar el court. Quizás por aquel recuerdo no me sorprendieron estas revelaciones, que causaron una pequeña conmoción en el ambiente del tenis y en el deporte en general. Finalmente, el pasado fin de semana pude ver el documental Guillermo Pérez Roldán Confidencial, realizado por National Geographic y estrenado en Star+.

Lo que se cuenta ahí es impactante. Fueron años, décadas de abuso sistemático. Pero, como bien dice Gonzalo Bonadeo en el primer capítulo, este tipo de abuso no era (ni es) algo exótico en el tenis, ni en otros deportes. Pese al calibre de la historia que cuenta, a la emotividad de sus testimonios y al impacto que seguramente les causará a los espectadores más desprevenidos, en lo estrictamente formal este documental de tres breves capítulos de media hora no es especialmente atractivo. Sus recursos son escasos y algo repetitivos, y al final queda la sensación de que una historia tan conmovedora podría haber caído en manos más expertas. Aun así puede decirse que retrata de manera fiel la vida de los tenistas junior, lo difícil que les resulta a la mayoría de ellos lograr una transición exitosa al circuito profesional, la soledad con la que deben aprender a vivir quienes logran consolidarse y la importancia de tener un equipo que ofrezca apoyo, contención y compañía. Los tenistas profesionales, sobre todo de América Latina, pasan muchos meses fuera de casa, los torneos importantes se juegan principalmente en Europa y en Estados Unidos.

[ Si te gusta lo que hacemos y querés ser parte del cambio intelectual y político de la Argentina, hacete socio de Seúl. ]

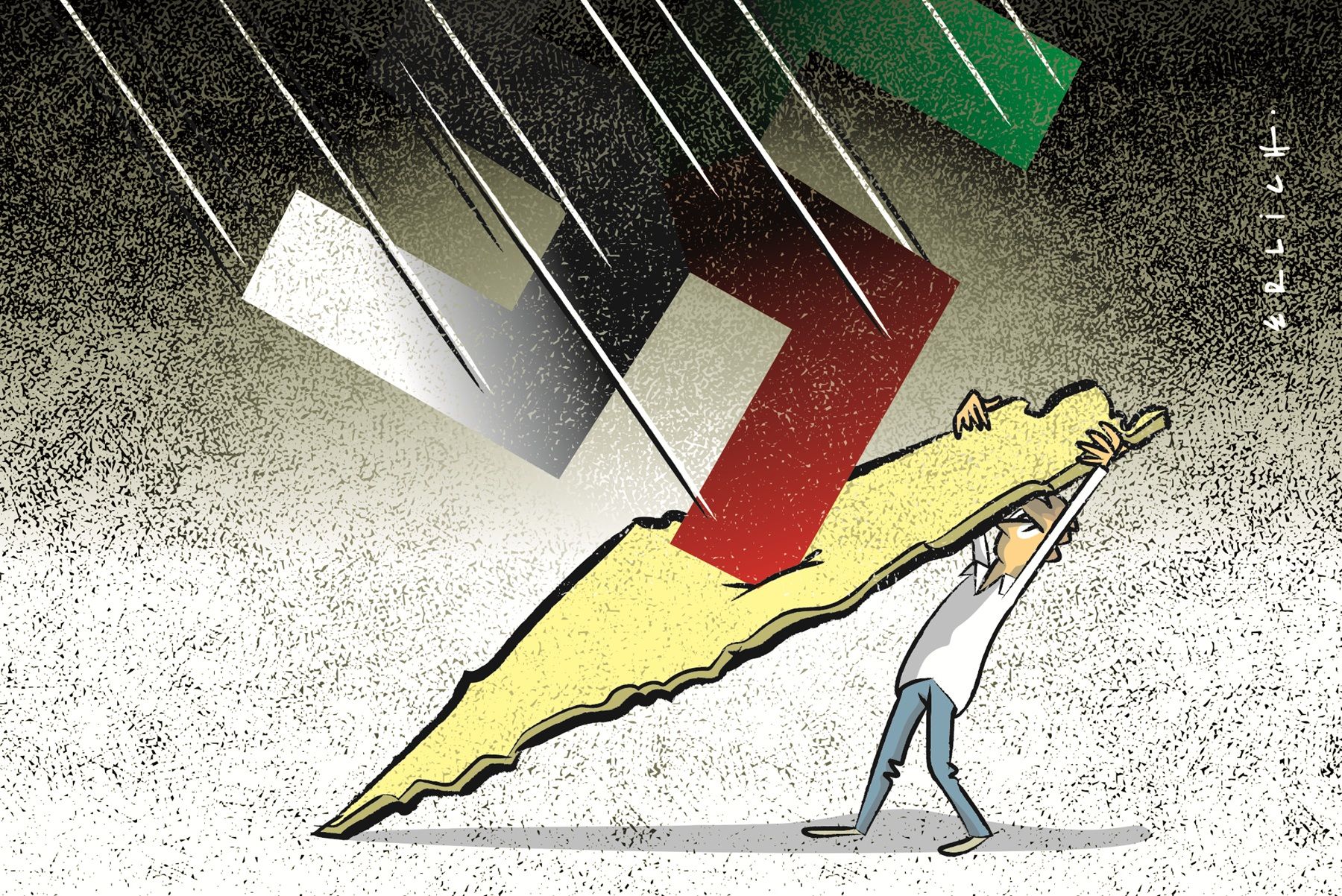

Para su desgracia, Guillermo Pérez Roldán fue el producto más exitoso de la academia de tenis de Tandil que su padre manejaba con rigor y métodos militares. Por esta doble condición fue entonces que debió llevar adelante una carrera exitosa (ganó nueve torneos de la ATP y llegó a la 13ra posición en el ranking en 1988, su mejor año) mientras vivía en un verdadero infierno personal. Siempre con su peor enemigo a su lado, siempre dispuesto a aplicarle la peor violencia física y psicológica. Los motivos, como si pudiese haber, ni siquiera tenían un patrón. Los golpes podían venir por un partido perdido, un entrenamiento por debajo de los estándares esperados o, incluso, por un comentario casual a otro jugador. Enterarse de que Guillermo pasó por un intento de suicidio con tan sólo 18 años resulta entonces tan previsible como aterrador. Saber que su prematuro retiro del tenis sucedió con apenas 24 años y por (spoiler) haberse lesionado la muñeca al defender a ese mismo padre maltratador en una pelea callejera, lleva las cosas casi al nivel de una tragedia griega. “¡Pará, que los vas a matar!”, le gritó Raúl en aquel episodio al hijo al que solía golpear sin piedad, mientras éste —acaso siguiendo el mandato sanguíneo— descargaba toda su furia en aquellos extraños que querían lastimar al psicópata que lo atormentaba.

Tristemente célebres

Las historias de Mary Pierce, Jennifer Capriati o Jelena Dokic, por nombrar a tres de las más emblemáticas, son igual de terribles que la de Pérez Roldán. Sus padres-entrenadores las presionaron y maltrataron hasta lo indecible para que obtuviesen los resultados que esperaban de ellas. Jim Pierce, el padre de Mary, cuyos insultos eran frecuentemente escuchados en las transmisiones televisivas, fue expulsado en 1993 de Roland Garros después de pegarle a un espectador. Este hecho llevó a que la WTA lo vetase del circuito durante cinco años. Esta regla establecida desde entonces, que penaliza las conductas abusivas por parte de entrenadores, jugadores y familiares durante un partido, es conocida informalmente como “The Jim Pierce Rule”.

Jennifer Capriati fue elegida por su padre Stefano —casi al momento de nacer— para ser tenista profesional. Su madre, en alguna entrevista, declaró que desde que era una bebé la ponía a hacer abdominales. En 1990 Jennifer Capriati fue la semifinalista más joven de Roland Garros con apenas 14 años. Dos años después derrotó a Steffi Graf para ganar el oro olímpico en Barcelona. En 1993, con apenas 17 años, agotada y harta del tenis, fue arrestada por robar en una tienda y, en 1994, por posesión de marihuana. Su retorno a la élite del tenis, después de varios intentos, ocurrió en 2000 y logró ganar dos veces el Abierto de Australia y una vez Roland Garros.

Jelena Dokic, en cambio, no tuvo tanta suerte. Llegó a ser la número 4 del mundo en 2000 con 16 años y su carrera parecía no tener techo, pero al poco tiempo desapareció de la escena. Su padre, Damir, también fue vedado del circuito femenino por abusos al público, a otras jugadoras y, sobre todo, a su hija, a quien en más de una ocasión dejó casi inconsciente de tanto golpearla por haber perdido un partido. Ha tenido numerosos problemas de salud mental y dos intentos de suicidio.

En su libro Open (una maravilla absoluta, no hace falta ser fan del tenis para disfrutarlo) André Agassi cuenta, entre tantas cosas, la relación amor-odio que tuvo toda su vida con el deporte que le dio fama y dinero, porque su padre lo obligó a aprenderlo. A los 5 años ya era capaz de jugar un partido de dos sets completos y papá Agassi lo llevaba a los clubes a jugar, apuesta de dinero mediante, con señores que le llevaban 20 o 30 años. Esta relación tortuosa con su padre fue, según narra Agassi en su libro, la clave de su conexión inicial con Steffi Graf, también víctima de un padre sobreexigente que, además, le robó varios millones de euros.

Todos los que hemos practicado deportes de alto rendimiento durante nuestra infancia y adolescencia hemos conocido madres y padres “locos”.

No hace falta ir hasta estos casos que han sido cubiertos ampliamente por la prensa deportiva. Creo que todos los que hemos practicado deportes de alto rendimiento durante nuestra infancia y adolescencia hemos conocido madres y padres “locos”. En mi caso particular, a los 9 o 10 años empecé a tomar clases de tenis dos veces por semana. En esa época ya era una nadadora bastante digna y entrenaba dos horas diarias de lunes a viernes, pero, supongo que habrán pensado mis padres, mi energía era inagotable. Al poco tiempo nos asociamos a un club y decidí dejar de nadar para concentrarme en el tenis. Recuerdo que mi profesor (Salcedo, daba clases con pantalón largo blanco) les dijo a mis padres que yo “tenía condiciones”. En mi club el tenis era importante, había varios tenistas, mujeres y varones, que sobresalían en el circuito junior que se jugaba entre los 10 y los 18 años en cinco categorías (10, 12, 14, 16 y 18 años).

En mis primeros entrenamientos me llamó la atención lo bien que jugaba una chica, tenía una técnica impecable, quizás le faltaba potencia, pero era una pared, fallaba menos que Arantxa Sánchez Vicario. Yo, chismosa, empecé a preguntarle al profesor por ella, ya que había decidido por mi cuenta que tenía que ser, por lo menos, igual de buena. Me contó que había dejado de competir y que seguía jugando por gusto. Con el paso del tiempo nos fuimos haciendo amigas, a pesar de que me llevaba cuatro años, y a medida que yo iba mejorando, empecé a jugar con ella, sobre todo los fines de semana. Su familia era amorosa, tenía una excelente relación con todos. Pero me seguía intrigando por qué había dejado el tenis competitivo si su casa estaba atestada de trofeos. Ella decía que se había cansado de estar todo el día en la cancha y de competir todos los fines de semana, pero en una conversación de mi mamá y otras señoras, escuché una versión bien distinta. El padre, un señor simpático, grandote, se transformaba en un energúmeno durante los partidos. Le gritaba instrucciones a su hija de forma casi ininterrumpida y, sobre todo, se peleaba, verbal y físicamente, con los padres de sus contrincantes. Había clubes de Venezuela a los que no podía entrar. Ella, finalmente, se hartó de los papelones, de la presión y dijo basta. No sé si habría podido ser tenista profesional, pero podría haber aplicado a una beca deportiva en alguna buena universidad de Estados Unidos.

A buen fin, ¿hubo mal principio?

Otro caso notable de mi club es el de tres hermanos, dos varones y una mujer. Ella jugó un tiempo, pero no le interesaba demasiado. El mayor era bueno, aunque se notaba que el tenis profesional no estaba en su futuro. El padre, entonces, decidió jugar todas las cartas con el hijo menor. Tenía tres años menos que yo, a veces peloteábamos juntos y su papá siempre estaba en la cancha, mirando atentamente, dando indicaciones, cosa que me ponía muy nerviosa. Nunca olvidaré la cara de frustración que ponía cada vez que el papá lo iba a buscar a donde fuese que estuviera con sus amigos, entre los que se incluía mi hermana menor, para que volviese a la cancha a entrenar. No era más que un niño de 10 u 11 años. Yo iba muy seguido a su casa, éramos compinches con la hermana, y todo giraba alrededor de la carrera tenística de él. Como no terminaba de pegar el estirón, tenía una alimentación especial y un chofer a disposición para ir a todos los torneos. Sin embargo, su juego no terminaba de despegar, no era especialmente exitoso. Cuando tenía 14 o 15 años, lo sacaron del colegio y lo mandaron a vivir a Miami con su coach —era una familia muy adinerada— para que se entrenase full time. Volvió a Venezuela un par de años después, altísimo y, por fin, convertido en un ganador. Siguió dedicado al tenis y eventualmente se convirtió en profesional.

Mi familia y yo dejamos Venezuela en 1993, volvimos a Chile, nuestro país natal. Nuestra casa era un hostel para muchos tenistas que habíamos conocido con mi hermana cuando yo jugaba, y era frecuente que se hospedasen en casa cuando iban a jugar torneos Satélite, Future o Challenger (torneos para que los tenistas que empiezan en la vida profesional adquieran experiencia y sus primeros puntos). En una oportunidad vino él a jugar un torneo Satélite. Yo estaba con algo de tiempo libre, así que me ofrecí a “chaperonearlo”, lo llevaba y traía a entrenar y el día del partido de primera vuelta me quedé a verlo. Lo había visto crecer y me alegraba ver que estaba alcanzando su sueño (o el de su padre). Perdió el partido, después de haber estado set arriba y 5-2 en el segundo y quedó eliminado, pero se quedó un par de días más porque estaba haciendo la gira con un amigo de Perú, Luis Horna, quien llegó a estar en el Top 40 de la ATP en 2004. Ese día tenía que llamar a su casa para contar cómo le había ido, pero no se atrevía: estaba aterrado, tanto que terminé haciendo yo la llamada y contando lo que había pasado en el partido de la forma más beneficiosa posible. Al año o dos dejó de competir; era un gran tenista, qué duda cabía, pero no iba a llegar más lejos. Por suerte para él, su familia tenía los recursos para apoyarlo y asegurarse de que tuviese una buena vida, ya que, en otras circunstancias, sin siquiera haber terminado la educación secundaria, habría sido prácticamente imposible.

Ese día tenía que llamar a su casa para contar cómo le había ido, pero no se atrevía: estaba aterrado, tanto que terminé haciendo yo la llamada.

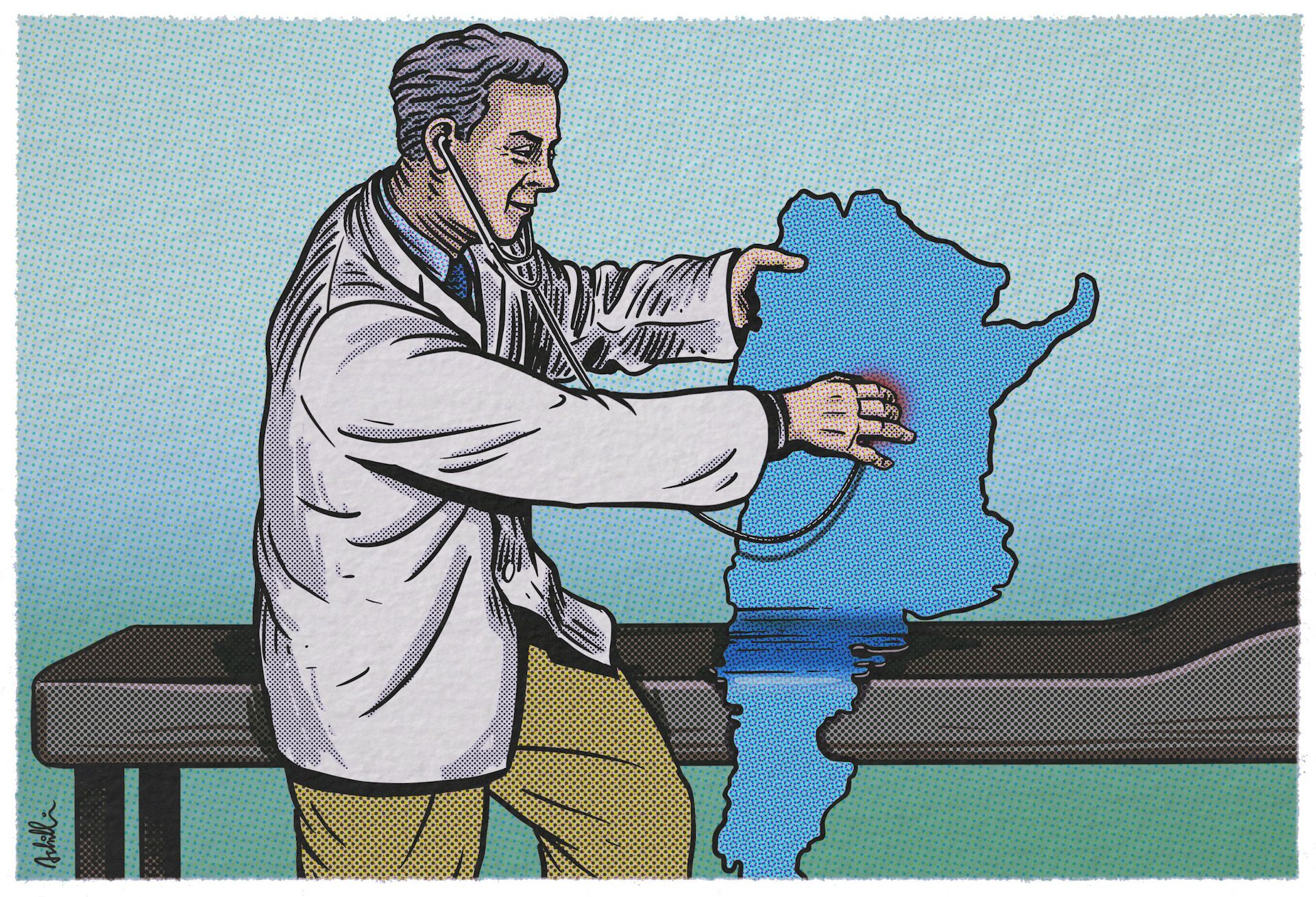

Mientras escribo esta nota se está jugando el US Open. La historia del torneo es el retiro —o la “evolución”, como ella prefiere decirle— de Serena Williams, la mejor tenista de todos los tiempos y una de las más grandes atletas de la historia. En 2021 se estrenó King Richard, una película basada en su vida y la de su hermana Venus. Es emotiva, entretenida y está muy bien lograda. De hecho, es la primera vez que las escenas de tenis parecen reales. Pero, mientras veía la película (que cuenta el plan ideado por Richard Williams para convertir a sus hijas en lo que terminaron siendo) tenía la sensación incómoda de que mostraba de forma simpaticona la presión excesiva a la que ese señor las había sometido. Las hacía entrenar infinitas horas por día, incluso bajo la lluvia, volvía locos a sus entrenadores, desautorizaba a la madre y, por encima de todo, tenían un mandato que cumplir casi desde su nacimiento. Fue afortunado Richard Williams, las probabilidades de que su plan fallara eran muy superiores a las de que tuviera éxito. Sin embargo, seguimos viendo a sus hijas en las canchas, ya de retirada, pero no sin antes haber cambiado el tenis femenino para siempre.

El tenis y yo

¿Yo? Yo la pasé increíblemente bien jugando al tenis entre los 10 y los 17 años. Recorrí, junto a mi fiel y sufrida madre, incontables kilómetros para ir a los torneos —nacionales y subnacionales—, gané algunos partidos y algún que otro torneo. Sufría mucho dentro de la cancha, detestaba (y detesto) perder, pero por sobre todas las cosas disfrutaba jugar. La felicidad que aún me da meter un passing de drive paralelo es total. Mis padres nunca me presionaron, la prioridad en mi casa siempre fue la educación. Yo sólo tenía que cumplir con dos requisitos: buenos modales en la cancha y dar lo mejor de mí en cada partido. Por supuesto que se alegraban si ganaba y se entristecían si perdía, pero lo que más les importaba era ver que yo hacía el esfuerzo por competir y tratar de ganar. De hecho, sólo recuerdo dos retos, uno de mi mamá cuando tiré la raqueta al final de un partido que perdí en el tercer set (aún recuerdo cada punto) y otro de un tipo de mi club, jugador de Copa Davis, que un viernes a las 6 de la tarde me vio con mis amigas y me preguntó, de mala manera, por qué no estaba entrenando y si yo pensaba desperdiciar mis condiciones. Era uno de cuatro hermanos, todos tenistas, encabezados por una matriarca bastante famosa en el tenis venezolano.

En los torneos te ibas haciendo amiga de tus contrincantes, de los amigos de tus compañeros de club, de los que se hospedaban en el mismo hotel que uno. Fue una experiencia, al menos para mí, inolvidable. Y también un campo de chismorreo y de observación, todos sabíamos quiénes eran los padres intensos, por decirlo de alguna manera. Había una chica, por ejemplo, cuya madre no dejaba que nadie fumase cerca de la cancha donde estaba jugando su hija. Nada del otro mundo, salvo por la noción de “cerca” que tenía la señora. Mi mamá fue víctima de más de uno de sus comentarios. También estaban los padres que gritaban instrucciones de juego cada diez segundos, a pesar de que el reglamento lo prohibía; los que gritaban cada punto de su hijo como si hubiese ganado Wimbledon y aquellos que no podían acercarse ni a 30 metros de la cancha a causa de los nervios. Detrás de alguno de ellos, probablemente, se escondía algún émulo de Rául Pérez Roldán.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.