12 de enero

Me levanto con ganas de olvidar las historias de psicópatas y retomar el moderado optimismo de fin de año, cuando nos reíamos de aquel tuit de la socióloga que deploraba la “apología de la familia tradicional”.

No va a poder ser, parece. Mientras los diarios se ocupan del juicio a los rugbiers que mataron a Fernando Báez Sosa, en Twitter crece otro reclamo: “¿Por qué nadie habla del asesinato de Lucio Dupuy?”. Para el que haya estado distraído, Lucio era un chico que fue torturado, violado y asesinado por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez. No sé muchos detalles porque (como a mucha gente, supongo) leer sobre esto me descompone.

En la audiencia, la madre dijo: “Sé que Lucio me perdonó”. Lo más pavoroso de los psicópatas no es lo que hacen, sino lo que dicen acerca de lo que hacen. Como Sam, el asesino de la serie The Patient, que sigo mirando. En el espisodio que vi anoche, pese a los esfuerzos de su psicólogo, el doctor Strauss, a quien tiene encadenado en el sótano de su casa, Sam asesina al tipo del restaurante griego y decide enterrarlo en otra pieza del sótano: “Ahora me he convertido en la clase de persona que entierra gente en el sótano”, le reprocha a Strauss. “Gracias por nada.” La autoindulgencia de Sam me recuerda a las asesinas de Lucio.

Por la tarde, fui a la playa.

13 de enero

Circulan imágenes de tipos con camisas negras que irrumpen en supermercados. Son matones del gremio de camioneros de Pablo Moyano. El secretario de comercio, Matías Tombolini, acordó que “ayudaran a controlar” stocks de productos bajo el programa “Precios Justos”. Tombolini, por supuesto, es Massa: el psicópata que sigue invirtiendo plata en hacerse pintar como el peronista racional y business friendly, y que en las primeras dos semanas del año ya nos obligó a los contribuyentes a pagar las deudas de sus amigos Vila y Manzano y tercerizó funciones del Estado en patotas sindicales.

14 de enero

Creo que viene un debate fuerte en torno al asesinato de Lucio Dupuy. Algunos sólo reclaman que se castigue a las asesinas. Otros preguntan cómo tantos pudieron hacer oídos sordos ante el horror que se venía: en el colegio lo vieron con quemaduras y fracturas y no hicieron nada, la jueza le dio la tenencia a la madre sin atender los reclamos del padre y el abuelo. Otros, los menos, dicen que éstas son las consecuencias del feminismo radical. Y otros más se indignan: no les importa la muerte de ese chico, dicen, la usan como excusa para ventilar su odio contra las mujeres y las lesbianas.

Esto último aparece en artículos de Cosecha Roja o Página/12 que deploran la “lesbofobia” y sostienen que esas dos mujeres, por ser lesbianas y militantes feministas, constituyen el objeto de odio perfecto. En un tuit, Ofelia Fernández declara su asco por los que aprovechan para “escupir su homofobia” y protesta que “cuando las responsables son lesbianas es bastante más rápido que cuando mata un tipo”. Algunos evocan el “mito de la maternidad”: es parte de la opresión patriarcal, argumentan, la expectativa de que las madres amen a sus hijos. Yo no sé qué pensar de esto. Lo primero que constato es que la idea de ese chico torturado y después asesinado, y además por quien debía protegerlo de todo mal, por momentos me saca las ganas de vivir.

La idea de un chico torturado y asesinado provoca un sentimiento de fracaso universal, de horror de la existencia.

No quiero dramatizar porque sí, sólo expresar con alguna precisión algo que, por otra parte, le ocurre a mucha gente. Los chicos activan en casi todos nosotros un reflejo protector; la idea de un chico torturado y asesinado provoca un sentimiento de fracaso universal, de horror de la existencia, que se parecen a los síntomas de una depresión clínica, aunque duren menos (el tiempo de pasar a otra noticia, o en algunos casos un rato más). No por casualidad Dostoievski, cuando quiso argumentar contra la existencia de Dios, usó la historia de un chico torturado.

Esto sucede en Los hermanos Karamazov: el hijo de un siervo, sin querer, lastima la pata del perro preferido del señor local. El señor reúne a todos los siervos para que presencien el castigo ejemplar, y en primera fila a la madre. Le ordena al chico que corra y lanza detrás a su jauría para que lo despedacen delante de esa madre. Quien narra esa historia es el personaje de Iván, que debate con su hermano Aliosha: “¿Puedes admitir que esto forme parte del plan de Dios?”, le pregunta el hermano ateo al hermano creyente. “¿Hay una armonía futura que pueda justificar la tortura de ese chico?”. “No, no la hay”, admite Aliosha.

Por otro lado, constato que no me gustan las caras de la madre y la novia: torvas, deliberadamente afeadas, despectivas, soberbias. ¿Son prejuicios míos? Puede ser. Lo cierto es que para pensar cualquier cosa con alguna claridad lo primero es hacer el inventario de los propios sentimientos.

Dejo de lado a los que asocian el ser homosexual con el asesinato: son disparates que no merecen comentario. Pero tampoco me convencen los que le atribuyen este crimen al feminismo radical. No tengo claro qué es lo que me repele en esa línea argumentativa, pero siento algo inmoral ahí. No puedo separar la militancia feminista radical de lo que pasó, pero tampoco admitir que lo que pasó se presente como una pugna ideológica.

15 de enero

Creo que entendí lo que me pasa con este tema. Miro de nuevo la foto de la madre y la novia; veo dos caras de psicópatas. Confirmo esa impresión cuando Twitter, en un nuevo y casi absurdo nivel de horror, me acerca un video: la madre se deja teñir el pelo de negro, presumiblemente por la novia, mientras de fondo suenan los gritos desesperados del chico. Para tapar esos gritos pusieron reggaetón fuerte. La madre, al final del video, mira a cámara y sonríe.

De manera que son dos psicópatas. Dos monstruos que, seguramente, de no haber sido feministas radicales, igual habrían causado daño. De acuerdo. Lo mismo podría decirse de Charles Manson o de Joseph Goebbels: sin el hippismo de uno y el nazismo del otro, seguramente la singularidad en sus cerebros que generaba fijaciones homicidas habría operado de todas formas. Es una razón para recordar que la culpabilidad es individual e intransferible. La otra es moral: quien perpetra un crimen es siempre un individuo, no un colectivo ni una ideología, porque de lo contrario los actos carecen de consecuencias.

Sobre esa base se asienta nuestra idea del derecho. Es inmoral todo lo que diluya o socialice la culpabilidad en un crimen. No son culpables los padres, ni los amigos, ni los correligionarios, ni los que tienen el mismo color de piel o militan en la misma causa, a menos que hayan participado activamente en el crimen. Por eso nos consterna que en el genocidio de Ruanda hayan sido asesinadas personas sólo por ser hutus o tutis, o que en 1982, para castigar la rebelión de la ciudad de Hama, Hafez Al-Asad haya masacrado a todos sus residentes, hubieran participado en la rebelión o no. La culpa colectiva es barbarie.

[ Si te gusta lo que hacemos y querés ser parte del cambio intelectual y político de la Argentina, hacete socio de Seúl. ]

Pero eso no significa que la ideología sea inocente. Se puede decir de otra manera: si un tipo asesina a un judío y en su casa se encuentran esvásticas, fotos de Hitler y ejemplares de Mein Kampf, la ideología se tomará en cuenta como un componente del crimen. Y si dos mujeres que mutilaron el pene de un chico y lo violaron con un consolador se identifican con un movimiento cuyo lema mejor conocido es “MUERTE AL MACHO”, parece razonable computar la ideología como un factor en el crimen. No importa que se diga que en este caso “macho” es un constructo social y que la muerte que se desea es la de ese constructo considerado opresivo. Las palabras no son inocentes. Una metáfora violenta, como sabe cualquier aficionado a la literatura, comporta una carga de violencia real.

¿Qué papel juega la ideología en un crimen? La jurisprudencia tiene sus ideas establecidas sobre esto, pero la gente lo debate, así que aportemos nuestros cinco centavos. Para empezar, una ideología puede proveer una coartada moral, lo que no es poco. Hasta los asesinos y los torturadores, por lo general, racionalizan sus actos en virtud de una causa o un mandato trascendente. Una ideología, entonces, puede ser un desinhibidor poderoso. Christopher Hitchens pensaba esto de las religiones: “Hay atrocidades”, dijo, “que sólo pueden cometerse en nombre de Dios”.

Los tipos que entraron con kalashnikovs en la redacción de Charlie Hebdo y dispararon a mansalva lo hicieron con más facilidad, seguramente, porque cumplían la voluntad de Dios, así como los comisarios del pueblo ordenaban fusilar con la buena conciencia de facilitar el advenimiento del paraíso socialista. Quizá el impulso de torturar a un chico fluya con menos impedimentos si quien lo siente puede decirse: después de todo es un varón, un opresor, forma parte de un sistema pensado para oprimirnos, y el amor materno es un constructo que sirve a esa opresión.

16 de enero

En una entrevista a Infobae, Roxana Kreimer habla del caso Lucio Dupuy. Conozco un poco a Roxana, edité uno de sus libros y siempre me impresiona el rigor y el esfuerzo de ecuanimidad en lo que escribe, además de su indiferencia ante el ninguneo o los insultos que pueden acarrear ideas como las suyas. A diferencia de lo que escribí ayer, Roxana piensa que el hecho de que las asesinas sean feministas y escribieran en las redes contra los hombres es irrelevante; en cambio, piensa que la “perspectiva de género” (de un género, la llama) es determinante para el funcionamiento de la policía y el derecho de familia.

Se refiere al sesgo automático a favor de la madre y de la mujer denunciante, y también a lo poco que se investigan la posibilidad de denuncias falsas o de maltrato infantil. Cuando el tío de Lucio Dupuy reclamó la tenencia, la justicia falló a favor de la madre, y cuando una vecina informó a la policía del maltrato que padecía el chico, no fue escuchada. ¿Estas cosas pasaron porque la teoría de género colonizó el sentido común y las instituciones? Parece que sí: que vivimos cada vez más apretados entre el avance de la izquierda woke de un lado y del populismo de derecha del otro.

17 de enero

Calmémonos. La playa está linda. Hay chicos que hacen un castillo de arena. Cavan un foso protector alrededor. Viene la ola, inunda el foso, la protección se derrumba. Vuelven a cavar otro.

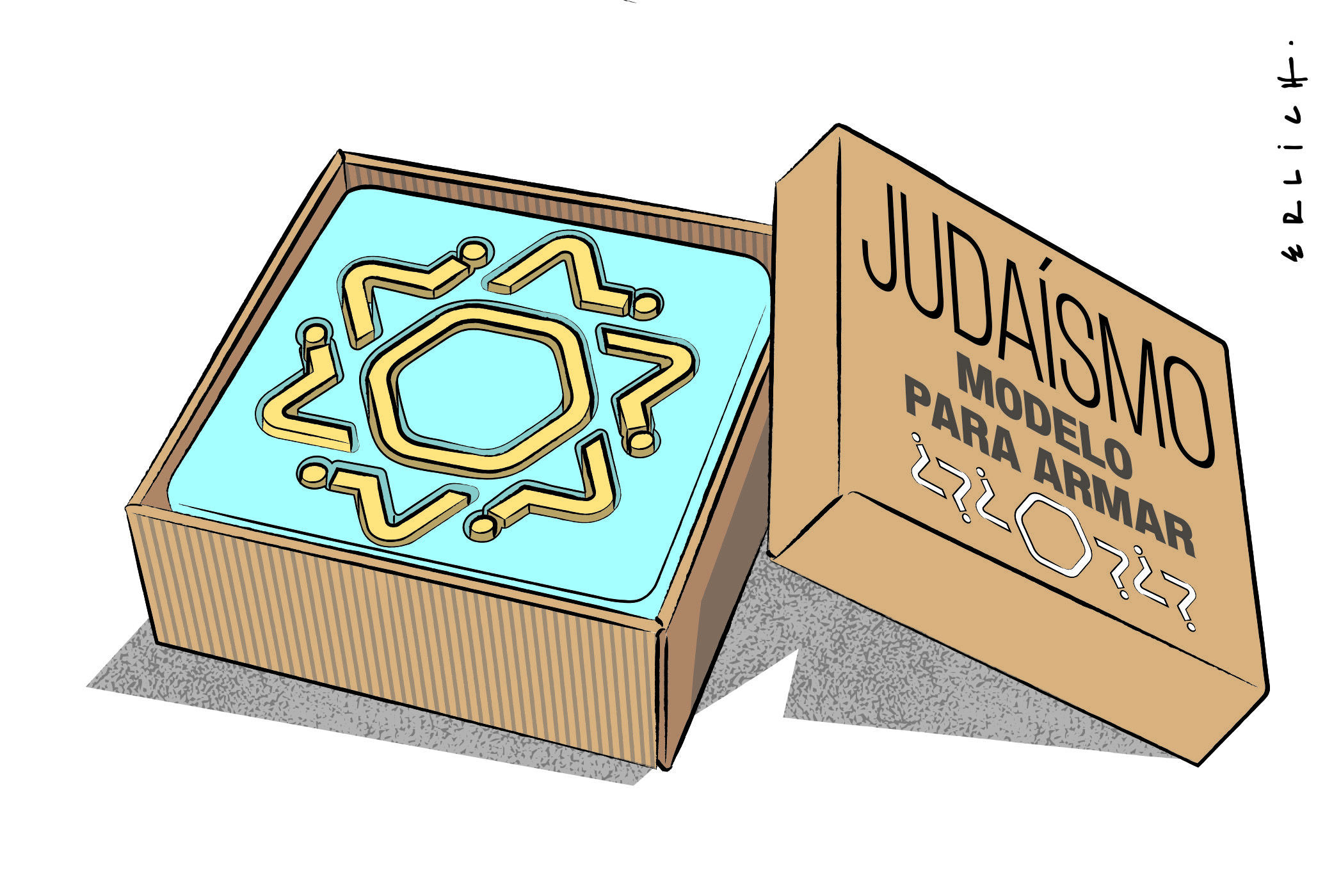

Recién ahora caigo en que The Patient, en realidad, es una serie sobre los conflictos entre padres e hijos. Mejor dicho: una serie sobre los sentimientos de culpa que dejan esos conflictos cuando ya nada tiene remedio. El doctor Strauss, en su cautiverio en el sótano de Sam, recuerda sus peleas con su hijo Ezra. En algún momento Ezra se convirtió al judaísmo ortodoxo. “Para mí fue como si se hiciera miembro de la Cienciología”, dice Strauss. Ezra era rígido, era dogmático, no admitía otro punto de vista que el propio. Se ofendió porque su padre donó una suma modesta a su yeshivá y porque durante una cena, para hacerle un cumplido a su nuera, dijo que era el mejor bife kosher que había probado; el mejor bife kosher, no el mejor bife a secas. La esposa de Strauss, la madre de Ezra, murió de cáncer, y Ezra seguía acusando a sus padres de “tener una relación inapropiada con Dios”.

Los ojos de Strauss se desorbitan, las venas de su frente se marcan de ira, cuando evoca la obstinación de su hijo: “Ezra, rompiste a nuestra familia”, gime, le grita al fantasma de ese hijo ausente. “Creías que tenías todas las respuestas. Eras tan santurrón. Todo lo que tu madre quería era que le tomaras la mano en su agonía, y ni eso pudiste hacer. Tu manera de ver el mundo era la única manera. Todos los demás estábamos equivocados”. Pero pronto Strauss tiene una epifanía: la obstinación y la crueldad de las que acusa a su hijo también son su propia obstinación y su propia crueldad, y el conflicto entre ese padre y ese hijo fue agravado por la propensión de los dos a racionalizar su rabia en virtud de causas trascendentes: la ciencia para el padre, la religión para el hijo.

El conflicto entre ese padre y ese hijo fue agravado por la propensión de los dos a racionalizar su rabia en virtud de causas trascendentes.

¿Y el asesino Sam, qué papel juega en esta historia? Sam es la encarnación del conflicto que atormenta a Strauss, la contracara monstruosa de ese hijo obstinado con el que lucha. Si Ezra es rígido en sus creencias, Sam es un psicópata incapaz de desviarse un milímetro del camino que marcan sus obsesiones. Pero incluso a Sam le cuesta menos matar cuando lo ampara una creencia transcendente. En algún momento oye a Strauss recitar un kadish (rezo fúnebre judío) por su esposa muerta; la siguiente vez que mata, torpemente se inclina sobre el cadáver y recita, balbuceando, las palabras en hebreo.

La que narra The Patient, entonces, es la historia de una familia tradicional en cuyo interior, como en todas, anida un conflicto potencialmente violento. En otros escenarios, lo potencial puede convertirse en acto.

18 de enero

Último día de playa.

19 de enero

¿Qué es, entonces, esa familia tradicional cuya apología deploraba María Pía López? Tal vez el ámbito donde la sangre no llega al río. Aunque a veces llega igual. Así que no sé. Tal vez sólo el esfuerzo, muchas veces destinado al fracaso, pero esfuerzo al fin, para construir un foso protector alrededor del castillo de la infancia. Tan frágil, tan vulnerable a cada ola.

Uno de los versículos del kadish dice: “Descienda del cielo una paz grande, vida, abundancia, salvación, consuelo, liberación, salud, redención, perdón, expiación, amplitud y libertad, para nosotros y para todo Su pueblo”. A las once y media emprendemos la vuelta a Buenos Aires.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.