Lo confieso, fui a Miami.

Uso tono confesional porque para mi “Osvaldo joven” hubiera sido una herejía. “Miami = Julio Iglesias = comida chatarra = deme dos = neoliberalismo y coso”.

Bien, ahora que aceptamos que «Quiero» por Julio Iglesias es uno de los puntos altos del arte universal —y nos libramos de la adolescente afirmación de “placer vergonzante”, los placeres no lo son— y que entendimos que una hamburguesa bien hecha puede estar a la altura de unos buenos spaghetti a la Alfredo, somos más libres.

Pero era adolescente y escuché a Serú cantando eso de “José Mercado compra chodo imporchado, chevé a colores y los digichales” y me puse del lado de los buenos. La canción era contra José Alfredo Martínez de Hoz, tenía sentido en su momento.

Igual, gracias a mi amigo Grok me entero ahora que un Sony Trinitron que en 1981 —cuando salió la canción— en Argentina costaba 1500 dólares, en Miami costaba 465. ¿No te hubieras traído uno, si podías?

Ah, esto de crecer y cortar, crecer y cortar, crecer y cortar.

No sé por qué tanta explicación, ¿no?

Quizás por haber vivido 60 años en un país que te tira culpas por intentar asomar la cabeza, pasarlo bien, en donde se llegó a celebrar la identidad villera —porque a los responsables de que los argentinos tengan una vivienda digna les es más fácil decirle a quien vive entre cuatro chapas que festejen y listo antes que planificar y construir barrios que sí se puedan llamar dignos—; quizás porque las sandalias de espíritu franciscano de celebrar la pobreza embarraron al país desde siempre, porque la felicidad no está en este mundo y coso; quizás porque victimizarse es ley y poner las culpas afuera un deporte nacional, no sé.

Soy “team verano” y haberle robado unos días al invierno argento ya es una alegría.

Lo cierto es que confieso: fui a Miami y ¡me encantó!

Góndolas

Hice algo que hago siempre que tengo la suerte de salir del país y que no sabía que era una práctica muy común de mis connacionales.

Fui a un supermercado.

A mirar, simplemente.

Casi como una botinera en un local de Louis Vuitton, me maravillo frente a los menjunjes variados, los olores insospechados, el packaging virtuoso.

Afuera llovía y entonces tomé el telefonito, di una recorrida por el lugar, grabé las góndolas y, como estaba de vacaciones, lo subí a X. El video está mal grabado, se mueve, es difícil de ver pero, queda dicho, afuera llovía y estaba de vacaciones.

Escribí: “La sensación de alemán del Este antes de la caída del muro que tiene un argentino en cualquier supermercado de Occidente” y lo mandé.

Al día siguiente, cuando entro a X como quien pasa a saludar, veo algo inaudito. El video, 1’29” de un paseo rápido por las góndolas de un supermercado en Miami, tenía un millón de visualizaciones.

Al día siguiente, eran dos.

Ahora anda por los dos millones cien mil.

La pregunta es ¿por qué?

Las respuestas al tuit son una radiografía de las clases medias argentinas, tanto de las que han podido viajar al exterior como aquellos que no.

En su gran mayoría comentan que un tour por supermercados es algo compartido por todos quienes toman un avión. Que siempre un ítem a considerar en un viaje al exterior es recorrer góndolas insospechadas acá.

El famoso museo de grandes novedades.

Hemos crecido sabiendo que el dinero no hace la felicidad. Ok, pero debo decir que al menos en mi caso hay excepciones. ¿El dinero te blinda contra todos los males de este mundo? No, nada lo hace. Después de varias décadas en este manicomio universal eterno, he llegado a pensar —¡mala mía!— que lo ganado honestamente puede dar alguna alegría. Ya sé, me lo dijeron muchas veces: el malvado capitalismo nos quiere hacer creer que si comprás sos feliz, pero todos sabemos que es mentira. Lo escuché muchas veces: pasás a ser esclavo de eso que poseés. Sin embargo, vaya uno a saber por qué, cuando compro algo que me gusta, no sufro. Medio que al contrario. ¡Bah!, lo paso bárbaro, confieso.

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.

Siempre supe que vine fallado de fábrica.

Por eso me llamaron la atención algunos mensajes recibidos en ese tuit (debo decir que minoritarios si tenemos en cuenta todos los años en que fuimos educados en eso de que el dinero no hace la felicidad) que van desde la negación absoluta: “Yo veo una góndola totalmente común y corriente que podría tranquilamente ser un Coto de Floresta”, pasando por el cancherísimo: “Se nota que sos una persona totalmente vacía. A los argentinos nos interesa la educación y la salud pública y la seguridad. Tienen 25 quesos distintos pero salís a la calle y te mata un desconocido porque sí. El mundo es un lugar horrible pero con supermercados surtidos. Mil veces Arg.”, dicho por alguien que quizá crea que acá no te matan o sólo te matan conocidos, hasta la maravillosa superioridad moral de “Pocas cosas más ordinarias que ser tan tilingo”.

También me contestaron con el intento de explicación: “Diría que tiene que ver más con el tamaño del mercado. Si tenés un mercado 10 veces más grande, incluso aquellas cosas que elige uno en 1000 son negocio vender. Somos un mercado chico, y no es negocio traer más variedad. Si lo fuera, hoy no hay razón para que no exista”, me dice alguien que, evidentemente, nunca fue a Uruguay.

Hubo respuestas del infaltable “que la tiene clara”: “Puro consumismo sin sentido. Te hacen creer que vivís mejor por tener 100 variedades de quesos o gaseosas”, me dice alguien que cree que uno no se da cuenta qué cosas le gustan y qué no y que descree que yo pueda ser feliz porque hay muchas variedades de queso. Lamento decirle, sí soy feliz porque hay muchas variedades de queso.

También hay optimistas que aseguran “Dentro de poco será al revés”; no falta el que te torea: “Bazán, qué pasó no te dio para grabar un COTO o un Jumbo en tiempos de Javier Milei” porque siempre si uno no dice x no puede no decir z a riesgo de ser considerado un cipayito relleno.

Y por supuesto, agregan su cuota de detritus los que insultan, pero eso está bien, no sería una red social sin ese plus de caca.

¿Por qué dos millones de personas se ponen a ver góndolas de un supermercado extranjero?

¿Por qué a algunos les molesta que eso exista?

Alguien me dijo —ahora no lo encuentro— que era sinestésico. Obnubilado por colores y ruiditos, como un niño. Nunca se enteró que me estaba elogiando.

En fin, que hice miles de kilómetros y lo que me termina asombrando es lo que pasa en las redes.

Apagón

El muchacho, en sus treinta y pico, alza a su hijito de no más de cuatro años y le muestra la oscuridad infinita del Atlántico en la noche. Le habla en el *spanglish* de la zona. El nene, claro, no ve nada, porque nada se ve.

Estoy en un lugar muy raro.

Es Key West, Cayo Hueso para los amigos, la última islita en ese brazo que le sale a la península de Florida en Estados Unidos y que marca el límite oriental del Golfo de México.

Para llegar a Key West hay que recorrer la Overseas Highway, 182 kilómetros de una obra entre maestra y mágica de la ingeniería que une 44 islas del archipiélago de los Cayos, con una serie de 42 puentes sobre el océano Atlántico. El más increíble de ellos, el Seven Miles, son más de 10 kilómetros de puente (se ve en la de Schwarzenegger Mentiras verdaderas, en Rápido y furioso 2 y en el videojuego Grand Theft Auto VI ). Sí, manejás kilómetros y kilómetros con un mar transparente a cada lado.

No sabía casi nada de esto cuando armamos el viaje, pero de eso se trata viajar también, ¿no? De aprender.

¿Y por qué el muchacho alzaba a su hijito y le señalaba un punto invisible en la oscuridad de la noche caribeña?

Porque ahí mismo uno está no sólo en el punto más al sur de Estados Unidos (de donde sale la U.S.1 que llega hasta Canadá), está también más cerca de Cuba que de Miami.

El punto está a 145 kilómetros de Cuba y a 270 de Miami.

90 millas. Hasta Gloria Estefan le dedicó una canción con letra mayoritariamente en yoruba, pidiéndole a los dioses la apertura de un camino para recorrer esas 90 millas.

90 millas separan la alegría, las luces y todas esas cosas que el capitalismo te quiere hacer creer que te dan felicidad en Key West de los apagones igualitarios, la oscuridad del hambre cubano de una isla arrasada que por suerte está bien lejos de los males del consumismo. Lejísimo, qué suerte que tienen los cubanos de no tener 100 tipos de queso. Ni 10. Ni uno.

Volviendo al punto exacto del recuerdo, hay un monumento, una enorme boya de cemento, pintada de negro, rojo y amarillo que lo recuerda: “90 Miles to Cuba. Southernmost Point Continental U.S.A. Key West, Home of the Sunset”.

De día y de noche, si te querés sacar una foto en ese monolito, tenés que hacer una cola de no menos de 20 minutos.

Sí, claro que tengo la foto.

Cuando soy turista hago todas las cosas de turista.

Y mientras esperás, escuchás la melancolía de las voces caribeñas imaginando que ven, allá a lo lejos, 90 millas, unas luces imposibles. Y son imposibles no sólo por la distancia, sino porque Cuba, otra vez, está en uno de esos apagones que duran días.

Sin embargo, ellos las ven. Eso le decía el padre a su hijo. Que las luces estaban, que con un pequeño esfuerzo podía verlas.

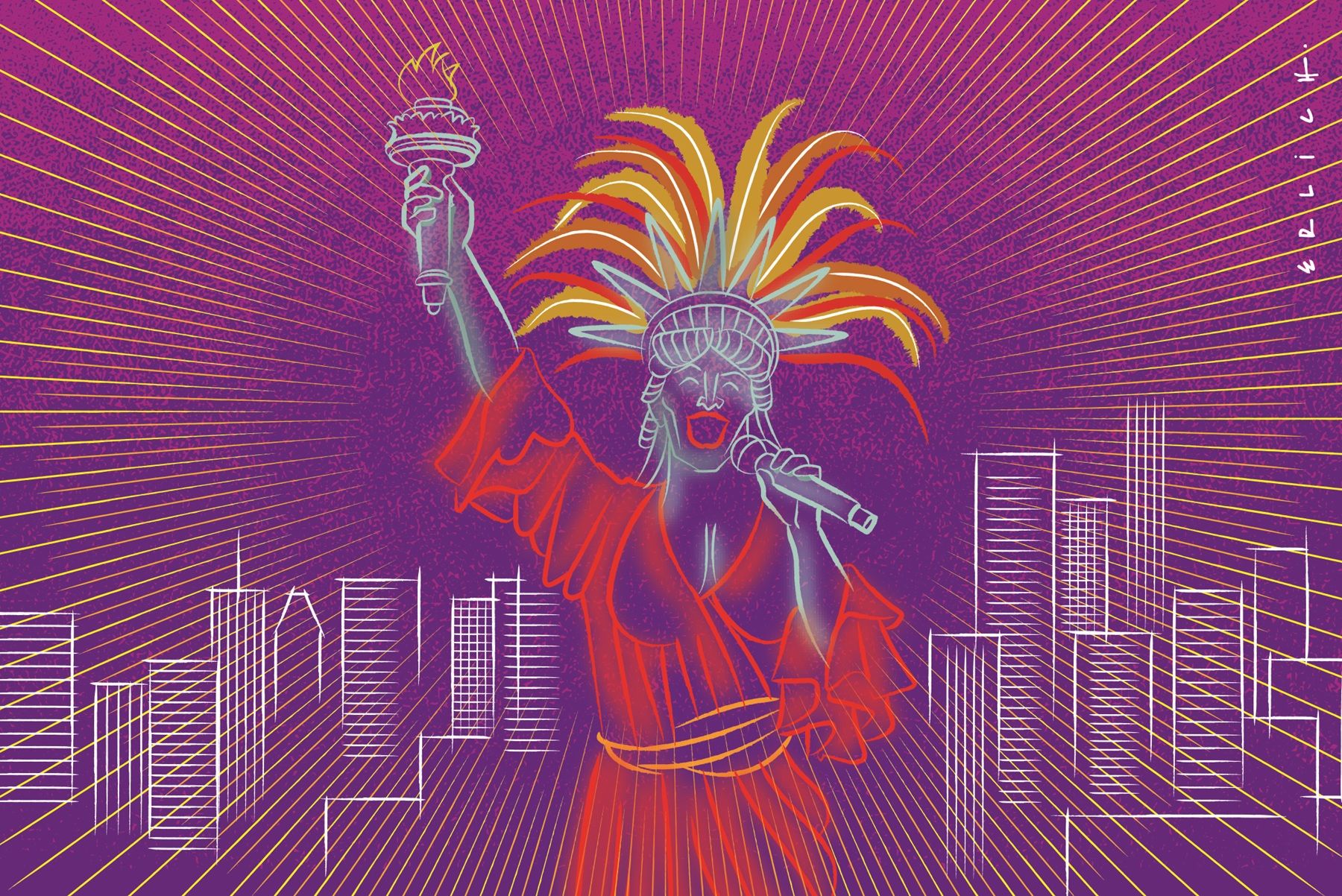

Y ahí van, los expulsados del paraíso comunista… o mejor, los escapados. Inventaron su país en otro país. Por eso Miami es una ciudad bilingüe. Te hablan en castellano y en inglés al mismo tiempo, en un switch enloquecedor y muy simpático. En el condado de Miami-Dade el 36,2% de la población es cubana o descendiente de cubanos. Entrar a El Mesón de Pepe en Key West, un restaurante con comida cubana adornado con todo lo que alguna vez sus dueños y comensales dejaron en la isla, provoca una sensación agridulce. Es la alegría del son y la tristeza de su ausencia. Esa gente está acá pero quiere vivir como si estuviera allá. Un enorme cartel de publicidad recuerda otra época, cuando en los ’40 el viaje en avión a La Habana costaba 10 dólares + impuestos y el vuelo no llevaba más que unos pocos minutos. Uno no puede menos que imaginar que ese lugar, esa gente, esas comidas, deberían estar en La Habana.

Y ahora, sólo el mar oscuro, más ennegrecido aún por las políticas inmigratorias del gobierno Trump. La única noticia de los canales latinos es la deportación indiscriminada. Se denuncian abusos y arbitrariedades. Por primera vez, los caribeños comienzan a sentir que esa tierra que les abrió los brazos tan generosamente ya no lo hace.

Y miran a lo lejos, a lo negro de un mar con tiburones, un dolor que está allá, un hambre cada vez más profundo, una pena que no termina.

José Lezama Lima, hablando de París, pero da igual, decía: “Irse y quedarse es deprimente, pero regresar es imposible”.

Sin hablar, los ojos del muchacho y su hijo decían exactamente lo mismo. Cosas que uno aprende en un viaje.

Apuntes

Claro que hay más, las compras enloquecidas en los outlets, el auto de Scarface en la puerta del Colony con un Tony Montana de juguete; el museo Dalí en St. Petersburgo o el mágico museo del Circo en Sarasota. Pero acabo de llegar, ya me estoy yendo. No puedo más.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.

Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla todos los sábados).