La llanura argentina es un lugar liso, sin sorpresas, estéticamente pobre. Un vacío. Acá nací y acá viví siempre. Más allá de unos desplazamientos austeros y puntuales, no me moví de este sitio. Crecí escuchando una afirmación que tenía el carácter de un destino: “Acá donde estamos nosotros, si clavás la punta fija de un compás y hacés una circunferencia a cien kilómetros a la redonda, dentro de ese círculo vas a tener las tierras más fértiles del planeta. Cualquier cosa que vos siembres acá nace. Tirás una semilla y brota”.

¿Por qué dejar semejante prodigio?

Los paisajes ponen a funcionar la imaginación: ¿qué hay del otro lado? No hay turistas acá; la llanura es lugar de paso, un camino recto hasta llegar a alguna ciudad desmesurada. No hay otro lado; lo que ves es lo que es, una nada constante en el horizonte que el ojo autóctono reconoce porque es tan llana como el lugar donde pisa. Me crie acá con la convicción resignada de vivir en un lugar sin paisaje. Para ver paisajes debíamos conducir cinco, seis, siete horas por el terreno perseverante hasta llegar a unas sierras bajas que se alzaban en el horizonte como una promesa.

Miren el paisaje, decía mi papá mientras manejaba. Era una orden. No podíamos, no debíamos desaprovechar los días de veraneo que nos daban la oportunidad de un entorno con relieves. Entonces pegábamos la nariz a la ventanilla. Mirábamos. Disfrutábamos de la vista. Arriba abajo, arriba abajo; el entorno podía sentirse en la boca del estómago y vivíamos quince días de vértigo visual hasta que las vacaciones terminaban.

Otra vez a la llanura, donde no hay nada para ver. En el interior de este lugar que para mí era el mundo, los viajes en busca de algo diferente parecían innecesarios, como deben haberle parecido a los primeros sapiens que estaban seguros en sus cuevas. Tenían algo de calor, cierto confort, salían a buscar comida y volvían, hasta que un día, además de las cosas ordinarias, alcanzaron a ver las extraordinarias y despertaron con una sensación nueva. Puede haber algo más, tiene que haber algo más.

¿Por qué no?

Entonces salieron a conocer y volvieron para contarlo. Vieron el mundo, intentaron descifrarlo, dibujaron en las piedras, inventaron símbolos y los dejaron para siempre en tablas, arcilla, cueros, pieles, hojas, papel. Habían creado la literatura, que es capaz de arrancarle al mundo no solo el catálogo sustantivo de las cosas —bestias, carros, lunas, estrellas— sino todo lo que hasta entonces parecía inefable —dioses, amores, miedo, misterio—.

Dieron con el lenguaje y notaron para siempre que eran capaces de ir más lejos.

Somos la única especie que inventó una maquinaria más compleja que el simple desplazamiento: el viaje involucra el cuerpo y la mente, aviva fantasmas, produce conocimiento.

Desde el momento en que el humano es algo más que músculos, piel, pelos, hambre, sudor, quiere conocer y saber qué hay más allá. Somos la única especie que inventó una maquinaria más compleja que el simple desplazamiento: el viaje involucra el cuerpo y la mente, aviva fantasmas, genera preguntas, produce conocimiento.

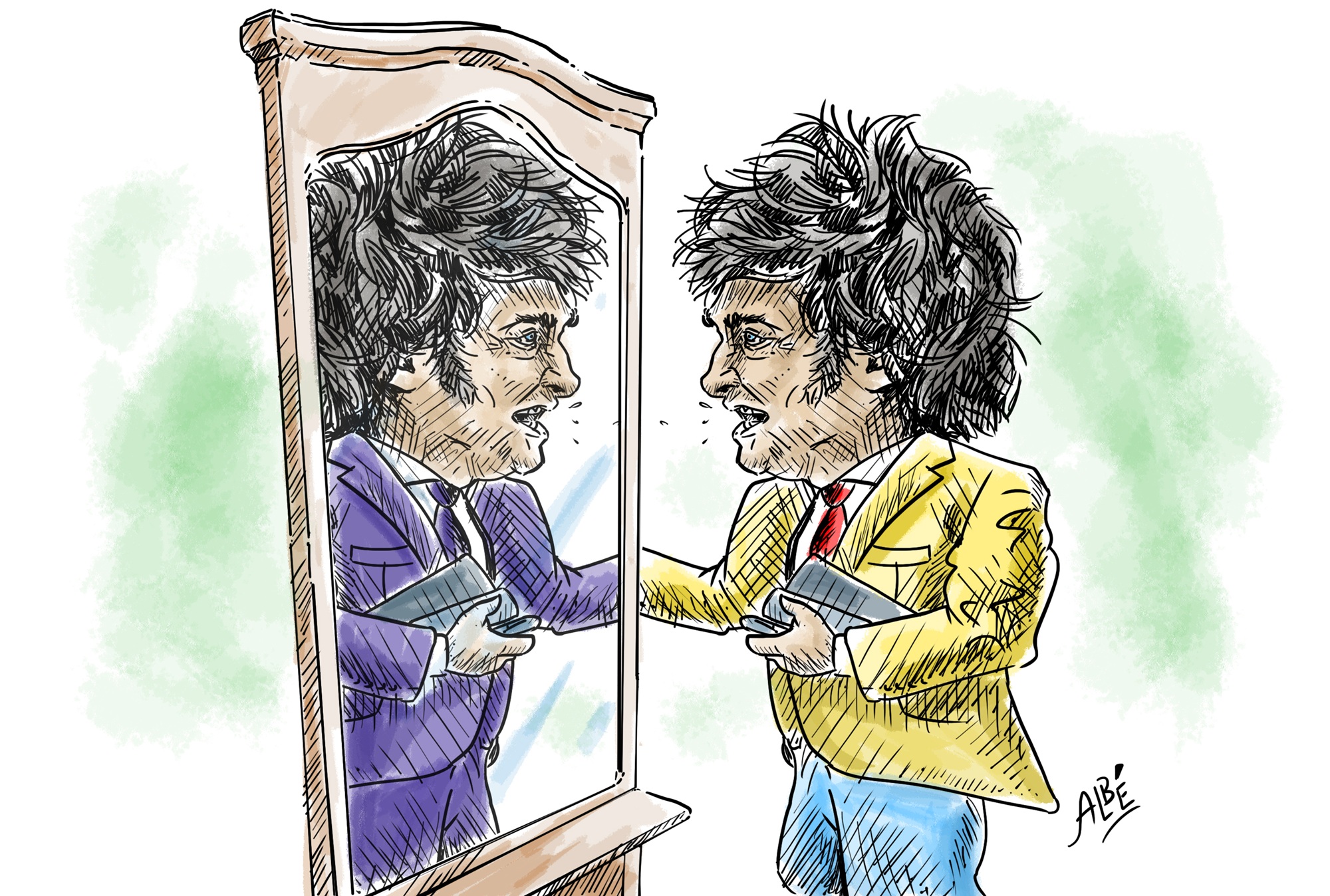

El que salió a buscar comida y seguridad, después un lugar para vivir, más adelante otro y por fin uno donde asentarse. El que no se conformó con lo que tenía cerca y a la mano y quiso novedades. El que exploró para conocer, para nombrar el mundo y clasificarlo. El que buscó lo que no tenía y cambió mercancías con otros. El que se lanzó a conquistar. El que se desafió a sí mismo para llegar más lejos, más alto, más hondo. El que retó a todos para ser el primero. El que huyó. El que fue obligado a irse. El que salió a dar una vuelta. El que, pretendiendo descifrar el mundo, se encontró a sí mismo.

Viajeros todos.

No alcanza con andar, el viaje es una experiencia diferente porque es además un hecho narrativo: ir a ver cómo está hecho el mundo y volver para contarlo. Dice César Aira:

El problema para el narrador primitivo, cuando quiso contar algo más que una anécdota o una biografía, debe haber sido la falta de términos discretos en la experiencia. En efecto, el continuo de la vida que vivimos no tiene divisiones (o las tiene en exceso). El narrador tuvo que inventar principios y fines que no tenían un correlato firme en la realidad, y eso lo llevó a fantasías o convencionalismos, algunos tan imperdonables como terminar las historias de amor con una boda. Pero ahí estaban los viajes, que eran un relato antes de que hubiera relato: ellos sí tenían principio y fin, por definición: no hay viaje sin una partida y un regreso. La estructura misma del viaje ya es narrativa. Y como salir de la realidad cotidiana ya tiene algo de ficción, no había que inventar nada, lo que permitía inventarlo todo.

Entonces el relato de viaje no es uno más, es una narración que surge —naturalmente— del movimiento porque hay una adecuación entre el objeto y sus mecanismos de representación, entre las cosas y el modo de organizar las palabras. El viaje tiene estructura narrativa: partida, recorrido y regreso son lo mismo que comienzo, nudo y desenlace. Cualquier viaje está organizado como un relato, por eso nadie se resiste a la tentación de contarlo.

Desde que atravesamos el primer umbral, no dejamos de andar y contar. Hay relatos que se perdieron en los pliegues del tiempo y otros que llegaron hasta hoy, historias más o menos reales, más o menos inventadas por aquellos que no pudieron quedarse quietos.

Aira insiste: la realidad de los viajes es la ficción que los cuenta.

De todas las estructuras narrativas que los desplazamientos ofrecen, este libro toma la forma del paseo; un recorrido leve, maleable, arbitrario y fragmentado que propone un punto de partida: la casa propia como principio ineludible —fatal— desde el que vemos el mundo.

Hay un espacio pequeño y familiar que conocemos y nos pone a salvo, un mundo que habla en nuestra lengua y nos muestra un rostro reconfortante. También hay otro del que sabemos nada e imaginamos todo. Viajar con los libros es una metáfora tan gastada que ya no puede usarse; eso no la vuelve menos real. De todas maneras, eso no viene de los libros, es algo más antiguo y más profundo, una capacidad de nuestra especie de salirse de sí.

Partida, recorrido y regreso son lo mismo que comienzo, nudo y desenlace. Cualquier viaje está organizado como un relato, por eso nadie se resiste a la tentación de contarlo.

Clarice Lispector está yendo en un taxi hacia el hospital donde pronto va a morir. Desde el asiento trasero, y sin advertir que lo hace en voz alta, planea un viaje a París, hasta que la voz del taxista la saca del ensueño.

—¿Puedo ir yo también?

—Por supuesto, y también puede venir su novia.

A diferencia de Lispector y el taxista, no soy capaz de viajar por mí misma con la imaginación, no tengo herramientas propias y necesito de lo que otros han pensado y creado. No lo sabía cuando empecé a leer, lo supe más adelante: la literatura no me lleva a ningún lugar más que a ella misma. Después supe algo sobre la lectura: hay quienes ven escenarios cuando leen, que les ponen caras y voces a los personajes, que se transportan a cada universo narrativo y se sienten ahí. Traté de descubrir, por contraste, qué clase de lectora soy; no puedo dejar de ver letras negras sobre el papel blanco, una detrás de la otra formando líneas, una debajo de la otra, y aun así siento que eso es un mundo.

Cuando dejé el primer refugio, un pueblo como tantos del sur de Santa Fe, me desplacé varios kilómetros por un entorno que seguía siendo tan chato como antes y me instalé en Rosario, contra el Paraná, el camino más directo para salir al mar. Quise saberlo todo. Me inscribí en dos carreras; una la terminé y se convirtió en eje de mi trabajo como docente, y la otra, como una puerta a la literatura. En Letras debía cursar ocho materias en horarios imposibles de combinar con otras actividades, por lo que muy pronto el proyecto se redujo a una sola: Literatura Antigua, la única que no pude soltar. Ahí conocí a Homero. Primero supe que entre la Ilíada y la Odisea pasaron por lo menos cien años, que a las historias las dictaban las musas y que Homero no era solo un nombre, era también un personaje. En el mismo momento en que me acerqué al primer autor clásico de la literatura, descubrí que era un personaje ficticio. Entonces dejé la carrera para seguir leyendo.

Lo que encerraban esos dos libros lo aprendí después.

Cuando la humanidad se puso a escribir, lo hizo en distintos lugares más o menos al mismo tiempo. Las historias con dioses, diluvios y serpientes se repetían entre los asirios, los egipcios, los hebreos; los griegos hicieron otra cosa: inventaron a Homero, y la literatura se convirtió en lo que es.

Estudié, trabajé, di clases, seguí los pasos de una carrera académica sin dejar de sentir que había algo fuera de lugar, una incomodidad. Llevé las investigaciones una y otra vez hacia lo que hay en los libros, escribí textos preconcebidos por las formas regladas de la universidad, me aburrí de leerme y me di cuenta de que siempre me las arreglaba para volver, arbitraria y anacrónicamente, sobre ese poeta ciego e inmortal que me llevaba a todos los otros. Parte del recorrido ya estaba hecho. Faltaba escribirlo.

No puedo dejar de ver letras negras sobre el papel blanco, una detrás de la otra formando líneas, una debajo de la otra, y aun así siento que eso es un mundo.

Borges trama una historia. Comienza con el hallazgo de un manuscrito y después todo se confunde: los hechos, los nombres, los tiempos. Hay jinetes, soldados, desertores, trogloditas, un río secreto y una ciudad de inmortales; hay mesetas y cavernas, pero sigue siendo un universo de libros. Hay un volumen de la Ilíada y también una certeza: la originalidad no existe.

Homero compuso la Odisea; postulado un plazo infinito, con infinitas circunstancias y cambios, lo imposible es no componer, siquiera una vez, la Odisea.

Cualquier persona, en algún momento, puede escribir la Odisea. Lo raro sería no hacerlo.

Al final de “El inmortal”, que es un cuento y un viaje por el tiempo, lo único que quedan son palabras: palabras, palabras desplazadas y mutiladas, palabras de otros. Mientras espero esa ocasión incierta en la que, indefectiblemente, escribiré la Odisea, sigo buscando toda clase de objetos literarios que encierran las huellas de historias posibles. Hay algo anacrónico en los viajes y en sus relatos. Fuera del tiempo, también fuera de los géneros; la pregunta por la verdad y la mentira se vuelve vana. Son literatura: un solo argumento con todas las permutaciones imaginables, con un solo autor, que es intemporal y es anónimo.

Los viajes son uno solo, una única historia que se fue armando con el tiempo. Los nombres que aparecen en cada una de las variantes de ese argumento original —salir, andar, volver— no son seres individuales sino personajes de una trama común. Hay viajes distintos, con y sin regreso, pero no hay viajes que no provoquen relatos: apuntes, notas, crónicas, diarios, cartas, mapas, bitácoras, memorias, catálogos, retratos, estampas, fotos, poemas, novelas, dibujos, semblanzas, comentarios, cuadros, paisajes. Quien viaja deja constancia.

[ Este artículo es un fragmento de Volver para contarlo. Una historia literaria del viaje. De Ulises y Marco Polo a la carrera espacial, publicado hace unas semanas por Paidós.]

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.