Borges, cartas a Godel

Alejandro Vaccaro

Emecé, 2024

208 páginas, $24.900

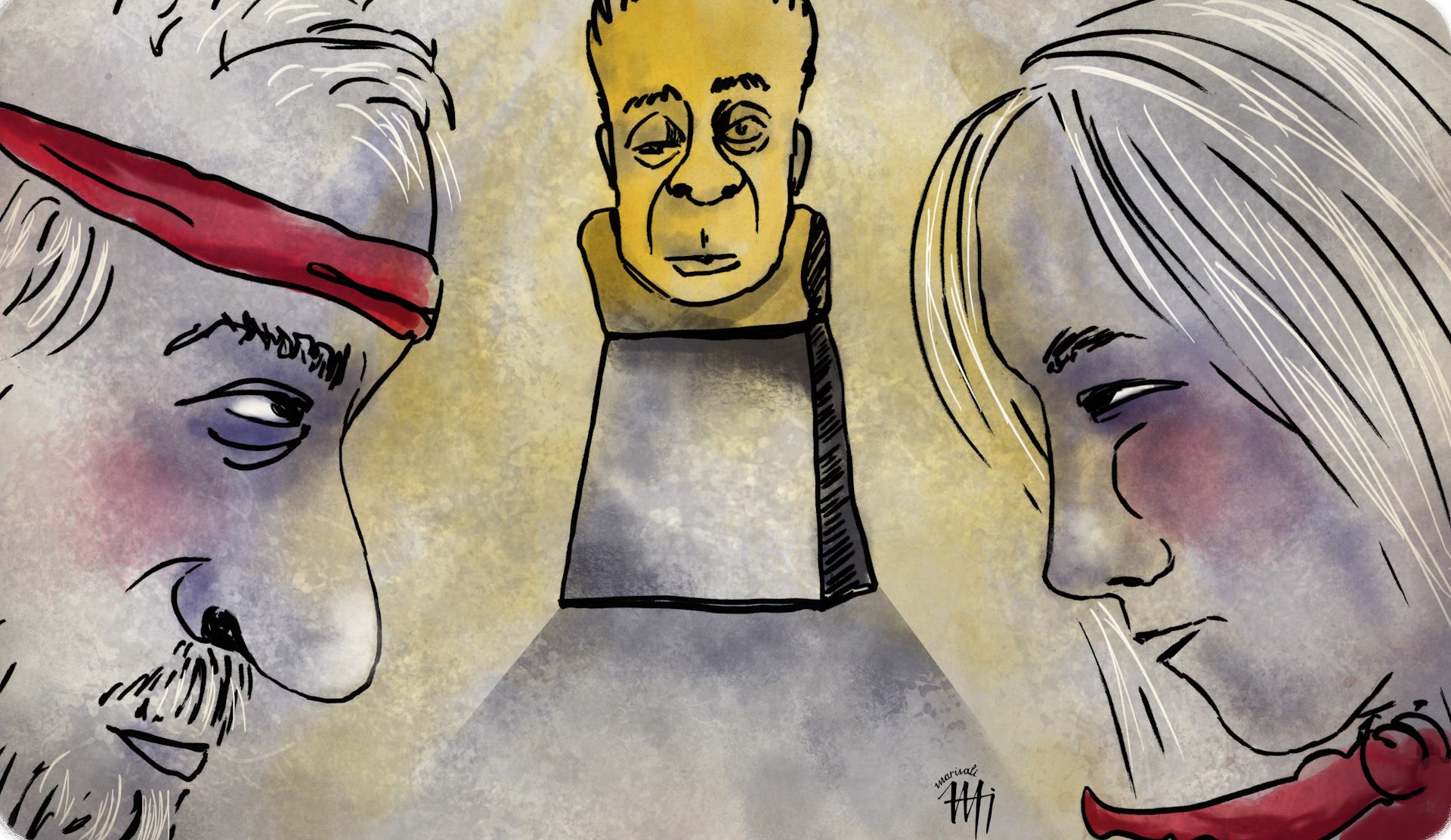

En la guerra por los restos y los textos de Jorge Francisco Isidoro Borges (que no Jorge Luis, según la partida de nacimiento), es legendaria la batalla que mantuvieron María Kodama, viuda y heredera legal, y Alejandro Vaccaro, el mayor coleccionista de manuscritos y objetos borgeanos. Podría incluso haber sido escrita por el mismo muerto, que en esta escena se parece al capitán crudelísimo de “El otro duelo”, que pone a dos gauchos que se odiaron toda la vida a correr una carrera y al mismo tiempo los manda a degollar. Uno de ellos gana por centímetros cuando ya está muerto.

Nada más borgeano que una rivalidad que se sostiene en el más allá. La lucha mediática y judicial entre Kodama y Vaccaro empezó días después de la muerte del autor, cuando –según acusó Kodama– Vaccaro sustrajo libros y objetos personales con complicidad de la empleada doméstica Fanny Uveda. Esta posible fantasía paranoica de Kodama sentó las bases para que Vaccaro, un antiguo vendedor de seguros, lograra convertir su obsesión privada y mayúscula en un rol protagónico insólito en el mundo literario.

El recorrido de Vaccaro es variopinto pero tenaz: dirigió organizaciones literarias de la derecha agónica (la SADE, la revista Proa) y hoy preside la Fundación El Libro, que organiza la feria homónima. Su militancia borgeana y su improbable comodidad populista lo llevaron a dos momentos político-mediáticos. El último fue su fugaz conversión –cual lobbysta de la casta letrada– en enemigo público número uno y víctima directa de los modales amigo-enemigo a los que, a imitación del matrimonio Kirchner, es afecto nuestro presidente. Cuatro años antes, Vaccaro había subido a la palestra para prometer la creación de un Museo Borges que nunca fue, y lo había hecho junto a un presidente electo no del todo bien asesorado y a Alejandro Roemmers, heredero y poeta que logró ser el autor más vendido de la historia argentina comprando millones de ejemplares de sus propios libros. (Roemmers también tiene el mérito de ser el peor poeta publicado de la historia argentina, lo que no es fácil, pero ése no es tema de esta nota.)

El recorrido de Vaccaro es variopinto pero tenaz: dirigió organizaciones literarias de la derecha agónica (la SADE, la revista ‘Proa’) y hoy preside la Fundación El Libro, que organiza la feria homónima.

A imagen y semejanza de Borges, la autoconstrucción pública de Vaccaro incluyó una afición por entrar a degüello: uno a uno, fue haciendo caer a todos sus competidores en la bolsa del reclamo por el rigor histórico: Kodama, Emir Rodríguez Monegal, uno de los tantos amigos uruguayos de Borges (“excesivamente interpretativo”), el biógrafo norteamericano Edwin Williamson (“este hombre de Escocia viene a decirnos cómo interpretar la vida de Borges”) y todo aquel que, al escribir sobre nuestro oscuro objeto del deseo, osara apartarse de la literalidad documental. Las entrevistas que le hacen para difundir sus libros dejan a la luz cicatrices rencorosas. Kodama y Vaccaro –dos animales fascinantes del parque de diversiones borgeano– mantuvieron prendida con igual fervor la llama de la fidelidad en honor al maestro de la infidelidad literaria.

La obsesión mayestática de Vaccaro por Borges lo hizo publicar nueve libros, todos sobre Borges, incluyendo los de sus propios poemas. El noveno, Borges, cartas a Godel, acaba de salir en Emecé (la editorial que todos los borgeanos llevamos en el corazón aunque hoy pertenezca al capital) y no es ni lo que su título promete (unas pocas cartas de Borges, siempre interesantes, a un amigo de la infancia) ni lo que su autor quiere, sino algo mucho mejor: un objeto maravilloso y abrumador que, en su arqueología literaria, descubre joyas supremas al pasar.

Palos sutiles

No sé si lo sabe, pero, para entrar en calor, Vaccaro empieza su último libro haciéndole a María Kodama lo mismo que Borges le hizo a Ernesto Sabato en “El inmortal”: el bullying de la nota al pie de página.

Lo de Borges fue muy nerd. En su primera edición (autoedición, en rigor, puesto que tuvo lugar en la revista Anales de Buenos Aires, dirigida por el propio Borges), el cuento se llamaba “Los inmortales” y la nota al pie no existía. Un año después, en 1948, Ernesto Sabato le pagó a Victoria Ocampo (con dinero prestado) para que le publicara su primer libro, El túnel, en la editorial Sur, o eso al menos cuenta él en un texto autobiográfico. Los caminos de las ediciones de vanidad son misteriosos: tanto Sabato como Borges (y como Roemmers y Proust) se pagaron la edición de su primer libro.

Fiel a su vocación metafísica de cuchillero literario, Borges salió a tajear la aparición autoral del wannabe existencialista agregándole a “El inmortal” (publicado al año siguiente en El Aleph) una nota al pie bastante ladina donde pone en boca de Sabato una obviedad pretenciosa (a saber, que el filósofo Giambattista fuera seguramente Giambattista Vico, lo cual es flagrante porque el único filósofo llamado Giambattista que el lector medio de filosofía conoce es justamente Vico). A esta maldad, Borges le agrega un mimito (su estrategia en todos los ámbitos, y su definición de la condición humana, era ésa: primero puñal, después mimo): en lugar de poner la nota al pie en la mención a Giambattista, lo hace más adelante, en un párrafo desprevenido en el que dice, a propósito de una oración: “Se ve que la ha fabricado un hombre de letras, ganoso (como el autor del catálogo de las naves) de mostrar vocablos espléndidos”. Sútil, la grandeza de Borges consiste en incluir a Sabato en un linaje narcisista iniciado por Homero del que él mismo forma parte.

El palo de Vaccaro a la viuda recientemente fallecida de Borges no tiene la misma elegancia, pero el nivel de nerdismo es similar.

El palo de Vaccaro a la viuda recientemente fallecida de Borges no tiene la misma elegancia, pero el nivel de nerdismo es similar. María lo recibe de rebote, pues está dedicado a Irma Zangara, profesora y ladera de Kodama en la Fundación Borges. En una antología de 1996, Zangara le atribuye a Borges los textos firmados por Benjamín Beltrán en la Revista Multicolor de los Sábados del diario Crítica, que según Vaccaro son de Roberto Godel, un amigo de la breve escolaridad porteña de Borges, luego médico de profesión y poeta vocacional. “Sus digresiones, sin ton ni son” –pega Vaccaro contra Zangara– “solo podría intentar entenderlas el lector si transcribiéramos literalmente la justificación, que por respeto a la literatura no haremos”, y ahí mismo inserta, innecesaria, la nota al pie dedicada a la difunta Kodama: “Cabe aclarar que el trabajo realizado por Irma Zangara estuvo avalado por María Kodama, quien en el prólogo elogia fervientemente la labor de la compiladora”.

Una prosa con ChatGPT

El prólogo de Vaccaro –que borgeanamente ocupa un 82% del libro– reconstruye el itinerario de la familia Borges por Europa, y se transforma en una novela coral con aportes de la hermana Norah Borges, de su marido Guillermo de Torre y de figuras hoy novedosas como Leopoldo Martínez y el rosarino-sevillano Manuel Forcada Cabanellas, que iluminan la emoción y la aventura de ese proyecto pedagógico involuntario que fue el viaje de los Borges por Palma de Mallorca, Sevilla y Madrid.

Como al pasar y sin advertirlo, en una prosa que parece hecha por el ChatGPT copiando el estilo de Eduardo Mallea (“en los albores del siglo”, “trabó amistad”, “nuestro escritor, a lo largo de su obra, nos ha acostumbrado”), Vaccaro descubre la primera enumeración caótica encabezada por el verbo “ver”, publicada en la revista sevillana Gran Guignol en 1920. Hijo de Whitman y San Francisco de Asís, Borges perfeccionará ese recurso a lo largo de varios textos, hasta llevarlo a su cumbre un cuarto de siglo más adelante en la famosa recreación de la contemplación del Aleph: “Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto (era Londres)…”.

Vaccaro repone en su prólogo la manera en que, también durante esos años, Jorge Guillermo Borges parece transferirle a su hijo, a partir de sus textos y traducciones, el diamante en bruto de una búsqueda literaria y espiritual que el pequeño Borges se animará a pulir recién en 1938, después de la muerte de su padre. En el noveno libro de Vaccaro, la figura paterna aparece como el testigo sacrificial, el eslabón perdido que con su fracaso literario anuncia y habilita los textos inmortales de su hijo.

Para entender hay que entender mal: eso, creo, quiso decirnos Borges a lo largo de toda su obra. He aquí otra prueba.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.