|

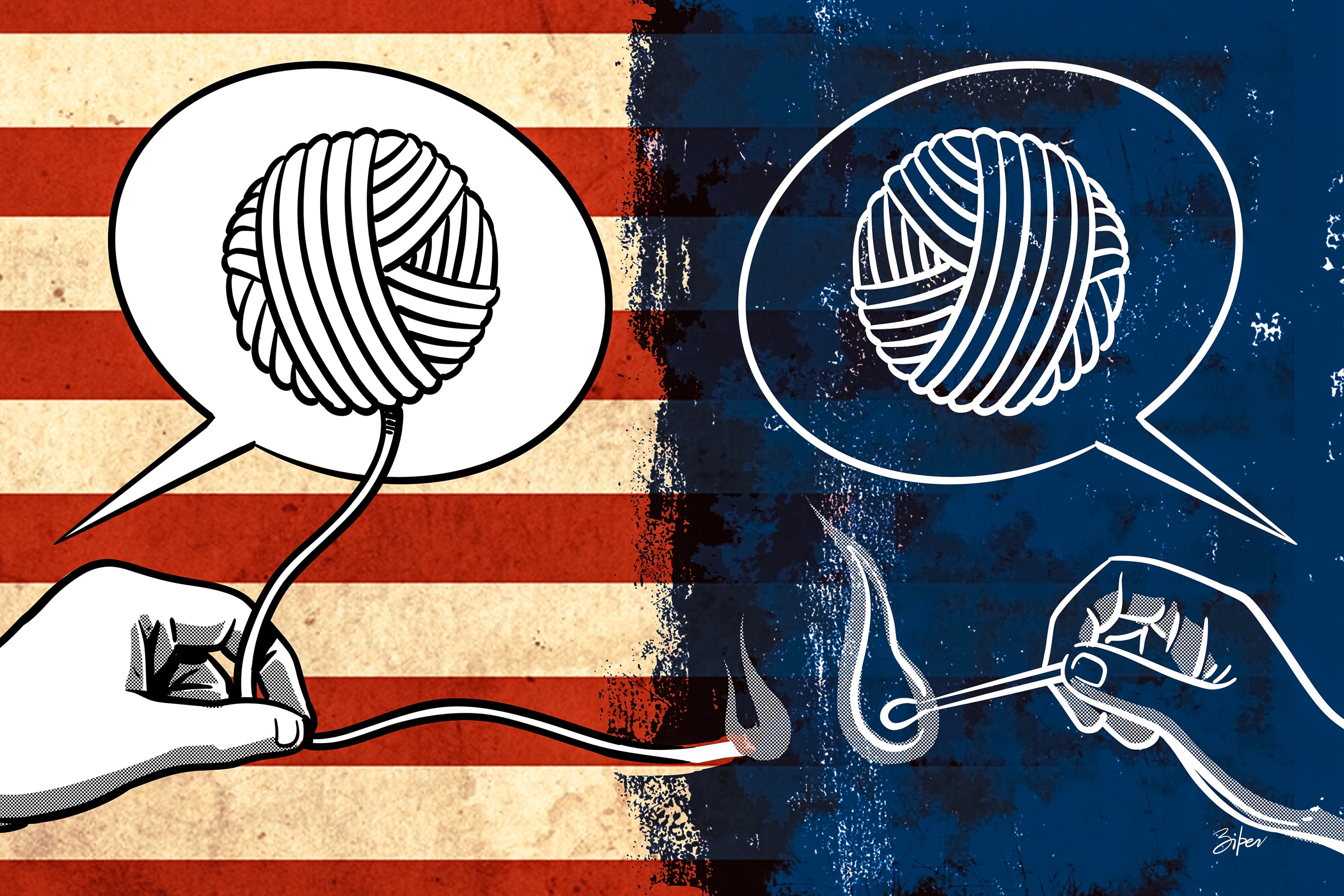

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Comencé a dedicarme a los temas relacionados con la energía y la política nuclear hace casi 20 años y entré a trabajar en la Autoridad Regulatoria Nuclear en 2009. Nunca en estas dos décadas imaginé escribir (o leer) un artículo como éste. ¿A qué me estoy refiriendo? A la probabilidad cada vez más cercana de que haya más países buscando poseer armas nucleares.

Concretamente, a la crisis del marco jurídico internacional que contuvo la proliferación nuclear: el Tratado de No Proliferación (TNP), que lleva más de medio siglo. ¿Qué significa esto? Bueno, que ya no únicamente Irán, sino otros como Corea del Sur, Arabia Saudita, Japón y varios países de Europa consideren tener armas nucleares como algo viable. No digo que lo estén haciendo (no tengo esa información), pero sí que no debería sorprendernos si eso ocurre.

Un poco de historia: ¿qué es el TNP? Es un tratado pensado y diseñado por Estados Unidos en la década del ’60, negociado primero con la Unión Soviética y puesto a la firma en 1968. Entró en vigor hace 55 años, en 1970. Y fue extendido sin fecha de vencimiento en 1995. Es importante detenernos en esas fechas: la entrada en vigor es un resultado de la Guerra Fría y del funcionamiento del “teléfono rojo” post-crisis de los misiles cubanos. Y la extensión sine die de los ’90 es una consecuencia de la pax americana y la hegemonía de Estados Unidos y sus aliados cercanos, conocidos en la jerga diplomática como el “grupo occidental”. El primer escenario dejó de existir tras la caída de la Unión Soviética, y es probable que estemos asistiendo al fin del segundo.

Contener la proliferación

Volviendo al TNP, se trata de un tratado cuya necesidad apareció —a los ojos de la élite política y militar de Estados Unidos— cuando China (el último miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en detonar una bomba) testeó un artefacto nuclear exitosamente, en octubre de 1964. Alguien en el Pentágono habrá dicho “listo, hasta acá llegamos”. La sensación de que se le estaba abriendo la puerta a un “estado de naturaleza nuclear” fue un incentivo muy poderoso para que Estados Unidos primero y la Unión Soviética después, decidieran ponerle un freno a la carrera por las armas nucleares.

Con todas sus imperfecciones y frente a todas las críticas que se le pueden hacer (su condición asimétrica, seguramente la más relevante), el TNP ha sido exitoso en evitar la proliferación nuclear. Hoy sólo cuatro países no lo han firmado y nueve países poseen armas nucleares: los cuatro no firmantes (India, Pakistán, Israel y Corea del Norte) más los cinco autorizados por el Tratado (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido). Sólo los cinco últimos tienen armas de tipo estratégico (largo alcance y muy alto poder). Por supuesto, no tiene sentido discutir si esto es “mucho o poco” ya que, desde una perspectiva atendible, un país con bombas atómicas ya es mucho. Pero si asumimos que sin el TNP probablemente serían más de 30 los países con armas, quizás se mire todo desde otra perspectiva. Algo funciona o no funciona si se lo compara con el contrafáctico más realista posible.

Con todas sus imperfecciones y frente a todas las críticas que se le pueden hacer, el Tratado de No Proliferación ha sido exitoso en evitar la proliferación nuclear.

Asimismo, hubo países que tuvieron un arsenal, se desarmaron y luego firmaron el TNP: Sudáfrica tras el fin del apartheid y Bielorrusia, Kazajstán y Ucrania tras la caída de la Unión Soviética. Por cierto, a cambio de entregar su arsenal nuclear Ucrania recibió un compromiso de respeto a sus fronteras por parte de Rusia, en un documento garantizado por Estados Unidos y el Reino Unido… lo que daría para otro artículo.

Corea del Norte, por último, se retiró del TNP en 2006 invocando el Artículo 10 –que permite a un país abandonar el tratado si considera que sus “intereses supremos” están en peligro–, y hoy posee un arsenal nuclear. Pero más de dos decenas de países que estaban en condiciones de tener un artefacto nuclear (denominados “latentes” por la literatura especializada) terminaron firmando el tratado, llegando a desmantelar en algunos casos parte de su infraestructura.

Hay otro pilar del tratado mucho más discutido por su falta de resultados: el desarme nuclear. Tenemos muchas menos armas activas que durante la Guerra Fría, pero sigue habiendo 9.500 ojivas nucleares desplegadas en el mundo, de acuerdo al último reporte del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Pero ese es un tema para otra discusión. No menor, por cierto, pero para otra conversación.

El desorden nuclear global

Vamos al punto. ¿Qué hizo posible que el tratado fuera exitoso en cuanto a la no proliferación? La respuesta es unívoca: el rol de Estados Unidos, la Unión Soviética (hasta su derrumbe) y un grupo de países occidentales luego del colapso soviético. La arquitectura de no proliferación reconoce dos momentos: su fundación en el auge de la Guerra Fría y su extensión indefinida en 1995. Es imposible comprender el éxito del régimen de no proliferación (el tratado y todos los acuerdos y protocolos subsidiarios) sin mirar el rol que en sus diferentes momentos tuvo Estados Unidos.

La coalición pro-firma del tratado estuvo integrada por potencias globales que fueron cambiando a lo largo de los años, pero la presencia norteamericana fue siempre una constante. Estados Unidos ejerció una presión clara y constante sobre los países no firmantes para que lo hicieran. Sin embargo, en zonas de conflicto no alcanza sólo con la presión. De hecho, existe un caso regional de países en conflicto sobre el que el régimen de no proliferación fracasó: India y Paquistán. En cambio, argentinos y brasileños podemos mostrarnos al mundo como el caso opuesto, ya que terminamos firmando el TNP en los ’90 y luego desplegamos una arquitectura binacional de salvaguardias mutuas que constituyen un ejemplo mundial.

Persiste la pregunta: ¿por qué países en la línea de frente de la Guerra Fría, o afectados por la actitud proliferante de sus vecinos no avanzaron hacia la posesión? Obviamente, cada caso admite una explicación ligada a la historia propia, pero hay un elemento que engloba a todos: las garantías (“assurances”) que las potencias globales les dieron a los países no poseedores de que serían protegidos frente a un ataque por parte de una potencia nuclear. Lo que en forma coloquial, la literatura denomina el “paraguas nuclear”. Básicamente, el compromiso de que los países no poseedores no serán atacados por un país poseedor y, en caso de que eso ocurra, serán defendidos por la “potencia aliada”. Con la caída de la Unión Soviética, ese rol recayó prácticamente en un único país: Estados Unidos.

Un grupo de países resignó sus objetivos nucleares militares porque existió un eficaz sistema de premios y castigos: si elegís proliferar, vas a pagar los costos del aislamiento.

Podríamos afirmar incluso algo más: el TNP es un producto de la arquitectura de seguridad internacional de posguerra, que tuvo a Estados Unidos como uno de sus principales garantes y, luego del fin de la Guerra Fría, al garante final. Un grupo muy importante de países resignó sus objetivos nucleares militares porque durante más de medio siglo existió un eficaz sistema de premios y castigos que ordenó el dilema del prisionero de la seguridad nuclear: si elegís proliferar vas a pagar los costos del aislamiento, y si elegís no proliferar vas a ser protegido. Esa seguridad funcionó muy eficazmente por años, e incluso sobrevivió al cambio más importante del siglo XX, la caída de la Unión Soviética.

Esa seguridad, hoy, está en crisis.

Como nunca antes, hoy es posible leer papers, artículos y declaraciones políticas que se atreven a poner sobre la mesa lo que antes era casi un tabú: quizás no es una idea tan loca que tal o cual país considere obtener una bomba nuclear.

¿Qué pasó? Pasó de todo: la invasión rusa a Ucrania, la nuclearización de Corea del Norte, el fracaso en el diálogo entre Irán y las potencias mundiales. Pero todo eso podría pasar sin entrar en una crisis del régimen como la que quizás esté por venir. La diferencia está en que hoy el arquitecto principal del orden de posguerra ha decidido repudiarlo. Estados Unidos plantea que la seguridad internacional le sale muy cara, que no es simétrico el esfuerzo y que no está dispuesto a seguir así. El presidente actual de Estados Unidos parece indicar que tiene una idea transaccional de la política internacional, y que lo mueve una lógica “win-lose” de la negociación. Ok, todo es discutible. Lo paradójico es que lo que se repudia es un orden impuesto por Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial y refrendado al final de la Guerra Fría. Y uno de los pilares de ese orden estaba basado en la exigencia de desarme nuclear a cambio de seguridad estratégica.

Estados Unidos plantea que la seguridad internacional le sale muy cara, que no es simétrico el esfuerzo y que no está dispuesto a seguir así.

Lo cierto es que, ante la falta de garantía de seguridad, los países que se sienten amenazados y se pueden pagar el “lujo” de tener un arsenal propio, quizás lo consideren como una posibilidad cierta. Si soy la parte sur de una península cuya parte norte tiene a un Estado nuclear, si soy una potencia regional de Medio Oriente, sunita, que ve cómo la potencia chiita no para de avanzar nuclearmente, o si soy un país europeo que mira cómo una potencia nuclear invade a otro país de Europa al que le había dado garantías, si todo eso está pasando y el líder del mundo libre (perdonen la antigüedad) dice “not my business”.¿Cuánto tiempo falta para que se vuelva a invocar el Artículo 10 del Tratado?

Imposible saberlo. No conocemos el desenlace de este proceso. Lo que sí sabemos es que cuando estuvimos muy cerca de una guerra nuclear, eso finalmente no pasó porque la solución estuvo en manos de dos países, cuyos líderes optaron por la racionalidad. Y seguramente el miedo que les produjo aquel momento los llevó a convencerse mutuamente de que lo mejor era que esa tecnología la tuvieran pocos. Mal o bien, nos guste o no, fue así y funcionó.

Un mundo con 10, 15, 20 países con armas nucleares, implica un escenario en el que prima el dilema del prisionero. Mínima cooperación, máxima competencia. Todos están armados en el bar. Es incrementar el estado de naturaleza en la política internacional o, para decirlo en criollo, es un despelote fenomenal al que será sencillo entrar, y del que será muy difícil salir.

No queremos un mundo con decenas de países buscando tener armas nucleares. La mesa de la no proliferación es una mesa que mejor no patear.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.