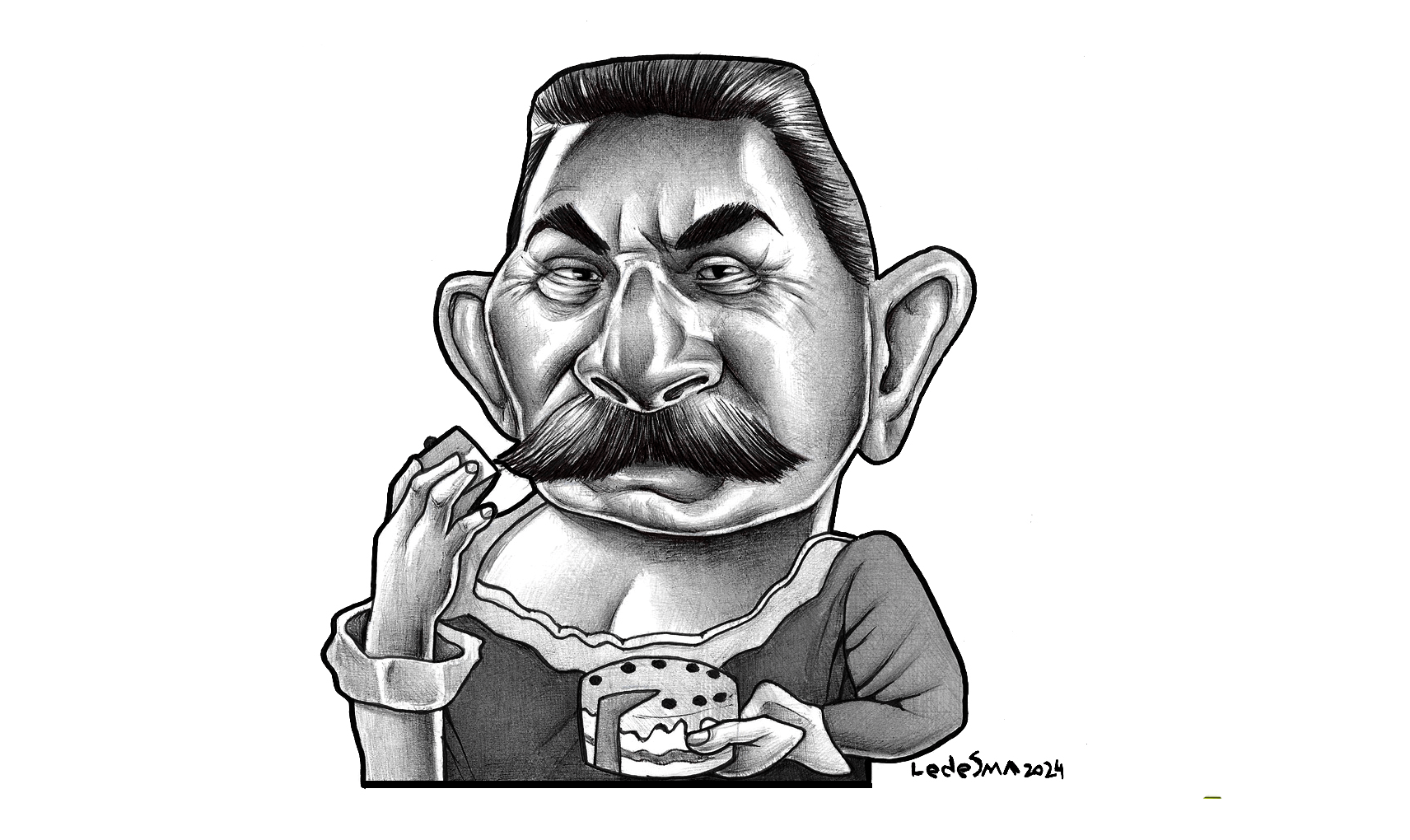

Hay libros que uno quiere leer pero piensa que no tendrá energía, tiempo o el verdadero interés para meterse con ellos. Uno de ellos es Archipiélago Gulag, el best seller que le reveló al mundo la opresión política en la Unión Soviética, escrito por Aleksandr Solzhenitsyn, disidente del régimen soviético cuya aura envidió Eduard Limónov, el escritor excéntrico y político tardío que, en la misma época, era uno de los escritores obsesionados con la fama que publicaban obritas burlescas e inofensivas. Solzhenitsyn era el escritor al que más envidiaban: el gran hombre que vivía en las provincias, lejos del “glamour” de Moscú, trabajaba día y noche y sólo trataba con los zeks, los ex prisioneros de los campos. En Limónov, Emmanuel Carrère observa:

Vidas paralelas de hombres ilustres: Alexandr Solzhenitsyn y Eduard Limónov abandonaron su país en la primavera de 1974, pero la partida del primero tuvo más resonancia en el mundo que la del segundo. Desde la caída de Khruschev había un conflicto abierto entre el poder y el profeta de Riazán, al que en virtud de una contradicción típicamente soviética se le consideraba el escritor más importante de su tiempo y a la vez se le prohibía publicar. Conozco pocas historias tan hermosas como la de este hombre solo, medieval, campesino, que se libró al mismo tiempo del cáncer y de los campos, y firme en su creencia de que verá en vida triunfar la verdad, porque los que mienten tienen miedo y él no.

Esa verdad fundamental era, por supuesto, la existencia del gulag. Esta palabra, que originalmente era el acrónimo de la dirección de las prisiones de la Unión Soviética, pasó a usarse, tras la publicación del libro, para nombrar a todo ese enorme sistema de prisiones, campos y colonias de concentración y trabajos forzados. La palabra “archipiélago” la impuso él: el gulag como una cadena de islas desperdigadas a lo largo y ancho del país, pero interconectadas. Unos 18 millones de presos políticos y comunes pasaron por el gulag. Para los historiadores más conservadores, 1,6 millones de ellos murieron adentro; otros hablan de hasta tres millones de muertos.

Solzhenitsyn empezó a escribir el libro poco después de sus ocho años de confinamiento en el gulag (1945-1953). Pasó otros diez años recopilando en secreto los testimonios de 227 prisioneros. Los escribió con letra minúscula y los enterró para esconderlos. Libre ya, pero aún vigilado, los hizo microfilmar para trasladarlos a Occidente y publicarlos como Archipiélago Gulag. El primer tomo salió a principios de 1973 en Francia. No había en el mundo casi memoria alguna sobre la existencia del gulag.

El primer tomo salió a principios de 1973 en Francia. No había en el mundo casi memoria alguna sobre la existencia del gulag.

Enfrentado a sus 2.400 páginas me pregunto: ¿quién lo leería hoy? Archipiélago gulag es la historia personal del autor, una investigación histórica y una denuncia. Martin Amis dice que cuando Solzhenitsyn escribía lograba algo único: que un solo ser humano fuera más grande que un imperio, aunque fuese por un rato. Cuando el libro se publica en Occidente, la policía de Moscú cita a Solzhenitsyn. El escritor les devuelve una nota diciendo que, dado el clima de ilegalidad que reinaba hacía años en el país, se niega a reconocer la legitimidad de la citación. En ese momento, dice Amis, la Unión Soviética y Solzhenitsyn pesaron lo mismo.

¿Quiénes lo leen? Amis, obsesionado con revelar la brutalidad de la Unión Soviética, lo lee. Carrère, cuya madre fue una temprana historiadora crítica del régimen, que dice pertenecer al credo de los obsesionados con la URSS, como Amis y Philip K. Dick, también. Lo leen, por supuesto, los historiadores del período. ¿Pero puede leerlo el lector común, por más culto que sea, si no está obsesionado con el tema? Ese lector probablemente se animaría al enorme número de páginas de En busca del tiempo perdido. ¿Está Archipiélago Gulag, varias décadas más joven, en algún lugar cercano a la novela de Proust?

Lenin, el primero

Es escrupuloso Solzhenitsyn en atacar desde el comienzo a Lenin. El estado policiaco soviético comenzó con la Revolución de Octubre. Ya en noviembre de 1917 se declaró ilegal a un partido que tenía desacuerdos con los bolcheviques y se arrestó a sus miembros. A comienzos de 1918, Lenin publicó un artículo donde afirma que el objetivo general del proceso político era “limpiar la tierra de toda clase de insectos nocivos”.

Insectos eran muchos rusos: propietarios de inmuebles, cooperativistas, “obreros que mostrasen pasividad al trabajar”, todos los sacerdotes, los telegrafistas (no se sabe por qué), los intelectuales, por supuesto, estudiantes inquietos y cualquier excéntrico buscador de la verdad, pero, sobre todo, políticos de otros partidos, en cantidades enormes. Limpiar significaba encarcelar, en primera medida. Después, que limpien las letrinas. Algunas veces, fusilar. Por supuesto que para llevar esa tarea no se podía por medios procesales y judiciales normales. Se optó por la represión extrajudicial de la famosa Cheka, el primer nombre del gigante de la seguridad estatal soviética que se llamará al final KGB. “Un órgano represivo único en la historia humana”, dice Solzhenitsyin. “Concentraba en una sola mano la vigilancia, el arresto, la instrucción del sumario, la fiscalía, el tribunal y la ejecución de la sentencia”.

Llegamos con los arrestos a 1927, cuando Stalin consolida su poder. Es un año de gran efervescencia política. Hoy lo recordamos como un año apacible, escribe Solzhenitsyn, o nos lo hacen recordar como un año de “despreocupación y abundancia”. Matan a un embajador soviético en Polonia y la caza de culpables enloquece. El gobierno logra entusiasmar, o atemorizar, a las personas comunes para que participen de esa caza. La masa se enfervoriza denunciando a los “organizadores del hambre”, los productores de alimentos que, para el partido, eran conspiradores contra la revolución. Stalin triunfó en eso, dice Solzhenitsyn. Muchos lo ayudan, no sólo los fiscales y los jueces de instrucción. Muchos, en algún nivel, creímos, que podía ser cierto que alguien hiciera eso adrede, dice, “organizar el hambre”, y que no fuera un accidente, o que no fuera nada.

Cuando salió el primer tomo, Archipiélago Gulag fue un éxito de ventas instantáneo y se tradujo a muchos idiomas con rapidez.

Cuando salió el primer tomo, Archipiélago Gulag fue un éxito de ventas instantáneo y se tradujo a muchos idiomas con rapidez. Fue también un shock político, que conmocionó al mundo y puso a todos a debatir sobre la verdad de la Unión Soviética. En 1974 el régimen le impuso el exilio a Solzhenitsyn, que partió como una celebridad mundial y fue recibido en Occidente como un hombre de Estado. Klaus Schütz, el alcalde de Berlín Occidental, lo esperó en el aeropuerto. Cuando salieron el segundo y el tercer tomo, sin embargo, el impacto ya no fue el mismo. La demanda decayó. El ruido que había hecho el primer tomo al revelar las atrocidades de la URSS resultó, paradójicamente en que los siguientes tuvieran menos demanda.

Catálogo de paranoias

“Tenés que condenar a la Unión Soviética, no hay que perdonarles nada”, me dice mi padre cuando le pido el segundo tomo y le cuento que voy a escribir este artículo. Lo dice porque lo exaspera un poco que le diga que quiero hablar también de la verdad en la literatura. El libro de Solzhenitsyn es una investigación histórica, pero, ¿no es, además, otra cosa?

El desafío literario de Archipiélago Gulag es ser leído como algo que escribió un ser humano y no un súper hombre. Esa sensación tarda en llegar, pero llega. Solzhenitsyn dedica los primeros capítulos a la tarea apabullante de describir cada tanda de apresados, a dar cuenta de decenas de formas en que esos detenidos son instruidos y torturados por los jueces. Se los empacha de agua salada, se los deja empiojados y sucios, se los obliga a estar parados 24 horas en una mínima celda sin doblar la rodilla, se los mantiene sin dormir una semana, se los golpea brutalmente con botas y porras, se les abolla el cráneo con un aro de hierro, se los mete de a 14 en celdas para dos. Quedan con la piel sarpullida, viven muertos de calor, o a la intemperie muertos de frío. La lista no tiene fin.

Se trataba de personas inocentes, por supuesto, obligadas a enfrentar cargos inventados. Los nombres de las imputaciones son un catálogo de paranoias: Propaganda Antisoviética, Actividades Contrarrevolucionarias, Actividades Contrarrevolucionarias Trotskistas (que eran peores), Sospecha de Espionaje, Relaciones Conducentes a Sospecha de Espionaje, Ideas Contrarrevolucionarias, Abrigo de Ánimos Antisoviéticos. Cualquier susurro, cualquier palabra que pusiera en duda al régimen podía llevar a una condena. A la mayoría de los culpables de estos amplios e indefinibles delitos –que los jueces probaban mediante la tortura–, le caían diez años en los campos de trabajos.

Solzhenitsyn se obligó a mantener en su memoria todas las historias que le contaron cuando estaba arrestado. Lo más importante es recordar, repite en varios lugares. Si la obra de Solzhenitsyn fuera solo el relato de un hombre valiente e intachable, ¿sería Archipiélago Gulag gran literatura? Creo que no.

Si la obra de Solzhenitsyn fuera solo el relato de un hombre valiente e intachable, ¿sería Archipiélago Gulag gran literatura? Creo que no.

El testimonio se convierte en algo más porque la crítica es implacable contra todos, no sólo contra los enemigos. Solzhenitsyn nos recuerda que todos tenemos algo de culpa cuando ocurre un fenómeno histórico de esta magnitud. Esto no pudo suceder sin que fuéramos aceptando en el camino muchas cosas que debíamos rechazar: la vez que escuchamos que metían preso a un profesor de la universidad y no nos importó; cuando aceptamos que aquel funcionario fuera fusilado porque algo habría hecho. Así fue pasando hasta que en un momento ya era demasiado.

Tampoco olvidemos, escribe Solzhenitsyn, que no somos tan distintos de ellos. Muchos estuvimos a un paso de estar en el otro bando. Si una vuelta de su propia vida hubiera sido distinta, el juez que lo instruyó estaría sentado en su lugar y él estaría haciendo las preguntas, porque ese sistema endiablado funcionaba de manera azarosa. No eran todos ideólogos ni todos villanos: muchos estaban ahí para evitar ser víctimas, porque debían sobrevivir. “Me complace pensar que aborrecería mi trabajo –escribe el autor– que sería muy difícil hacerlo para mí”. Pero también fue jefe una vez. En el ejército, en el frente contra la Alemania nazi, llegó a ser oficial e hizo que los pobres soldados rusos le prepararan la carpa y le cavaran el pozo y lo cubrieran con los troncos más gruesos para tener el mejor refugio. En otro foso metió castigado a un muchacho que perdió un caballo y a otro que cuidó mal de su carabina.

Solzhenitsyn se acuerda de eso y tiembla de arrepentimiento. Recuerda también que estaba orgulloso de ser oficial y que cuando lo detuvieron, luego de interceptar su correspondencia, lo sujetaron, le quitaron los galones y lo empujaron por el campo. Se avergonzó de tener que cruzar frente a los soldados rasos en esa situación.

¿Quiénes pudimos haber sido todos nosotros? Pudimos haber sido mejores cuando había que serlo, y también pudimos haber sido peores si nos tocaba una mano menos favorecida. Ahí está el drama humano total, ahí está la literatura. Está en la historia de quien se mira en el espejo buscando a todos los demás. El que se juzga a sí mismo mientras juzga a los demás, y no perdona a nadie, porque cuando se cuenta la verdad del comunismo, nadie debe ser perdonado.

El mundo en su peor versión

Entiendo el pedido de mi padre especialmente cuando el autor cuenta el regreso de los prisioneros de guerra soviéticos rescatados del bando alemán. Solzhenitsyn sigue en la Lubianka, cárcel y sede de los órganos de represión policial. Después de un año, espera aún su condena.

Yuri Yevtujóvich es el sexto recluso en llegar a la celda de Solzhenitsyn y comparte con él tres semanas. Se pasan ese tiempo discutiendo. Es el hijo de un héroe militar anterior a la revolución. Yuri creyó en Lenin y en los bolcheviques. Por ellos peleó la guerra contra el nazismo. Pero los bolcheviques abandonaron a los que caímos prisioneros de los alemanes, le dice al autor. Tras la caída de Hitler, vuelven más prisioneros como Yuri, pero ahora en grandes cantidades. El régimen los detiene masivamente. No son héroes, no se les reconoce ninguna valentía. Si no murieron en la batalla es que fueron cobardes; si sobrevivieron a los campos de prisioneros, es que fueron traidores.

No son héroes, no se les reconoce ninguna valentía. Si no murieron en la batalla es que fueron cobardes.

Tenían buenos corazones, dice Solzhenitsyn de esos muchachos rusos que aguantan presos con el deseo intacto de regresar a su país. Algunos hasta piensan calzarse el uniforme y seguir peleando. Pero la razón del régimen ya es otra. ¿Cómo podía Stalin confiar en ellos? Para el régimen la propia Rusia estaba llena de espías, creía que detrás de cada puerta del gobierno podía haber un traidor. Esos muchachos que habían estado bajo órdenes extranjeras, en campos extranjeros y recibiendo comida de ellos, ¿cómo podían ser revolucionarios de verdad? Si el razonamiento suena tan monstruoso es porque tiene una pizca de razonabilidad: la razón del canalla, que ve el mundo en su peor versión. A los que sobrevivieron a los nazis se los juzga y se los condena (a muchos se los fusila), porque la revolución no puede correr ni el más mínimo riesgo.

Cuando Stalin purgó el partido, persiguió a los propios en el período 1936-1938 y los enfrentó a la instrucción de sumario más cruel jamás realizada, se vio lo que eran: hombres tan indefensos como todos los que ellos mismos habían puesto en esas circunstancias. La mayoría tuvimos miedo, dice Solzhenitsyn, y fuimos quebrados. Y los bolcheviques también tuvieron miedo y también fueron quebrados. No hay más patria para ellos, no hay más patria para Solzhenitsyn.

No hay enigma en la Unión Soviética. Es simplemente lo que ocurre cuando los delirantes, ayudados por los aterrorizados y los oportunistas, imponen sus ideas en la compleja realidad: el resultado es la crueldad. Siempre esperamos que haya una explicación más mistificadora para ella, pero no la hay. En la Unión Soviética no hay ningún enigma; sólo hay que contar las historias y dar la información.

¿No está pasando lo mismo ahora?

El libro es minucioso porque intenta pelear contra la mentira contra el olvido. Lo olvidamos todo, dice. Si no nos dicen y nos machacan con la propaganda, nos olvidamos. Olvidamos que los primeros años de la Revolución ya nos repugnaban. Olvidamos que ganar la guerra fue el más terrible de los suplicios por culpa de este régimen. Y ahora, a pesar de que todos vimos y sufrimos hechos horrendos, cedemos ante la propaganda del régimen. Festejamos, o aceptamos en algún lugar de nuestras mentes, que las cabezas de la Unión Soviética sí eran los padres y hacían un bien y, por eso, la Revolución es una fecha patria y la victoria en la guerra también.

Yo mismo siento la fuerza del olvido mientras cruzo sus páginas. No puedo retener todos los nombres, no puedo quedarme con todas las historias. Se me escapan. Las tandas de presos comidos por el sistema, cada una con su historia particular, los vlasovistas, los eseristas, los miembros de cualquier religión. Las formas de torturarlos se van. Paso de largo pobres fusilados. Solzhenitsyn lo sabe, sabe de los límites de su trabajo, sabe que vamos a olvidar. Por eso esta escena es una de las más conmovedoras (y autoconscientes):

Una familia que conozco, en la que hay varios antiguos zeks, observa el siguiente rito: cada 5 de marzo, el día que murió el Asesino Supremo, ponen sobre las mesas las fotografías de quienes fueron fusilados o cayeron en los campos. Son unas cuantas docenas, tanto como han podido reunir. Y el día entero reina en la casa un ambiente solemne: a veces recuerda un templo, a veces un museo. Suena música fúnebre. Vienen los amigos, contemplan las fotografías, guardan silencio, escuchan, conversan en voz baja; se van sin despedirse.

Archipiélago Gulag nos habla sobre hoy. Habla sobre la crueldad que los delirantes y los tiranos, como los chavistas de Venezuela, Putin o Irán pueden estar infringiendo sobre sus conciudadanos en este mismo momento y del terrible sistema que sostiene a regímenes así. Que este libro empuje a otros, disidentes de otras naciones y otros siglos, a escribirlo una vez más.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.