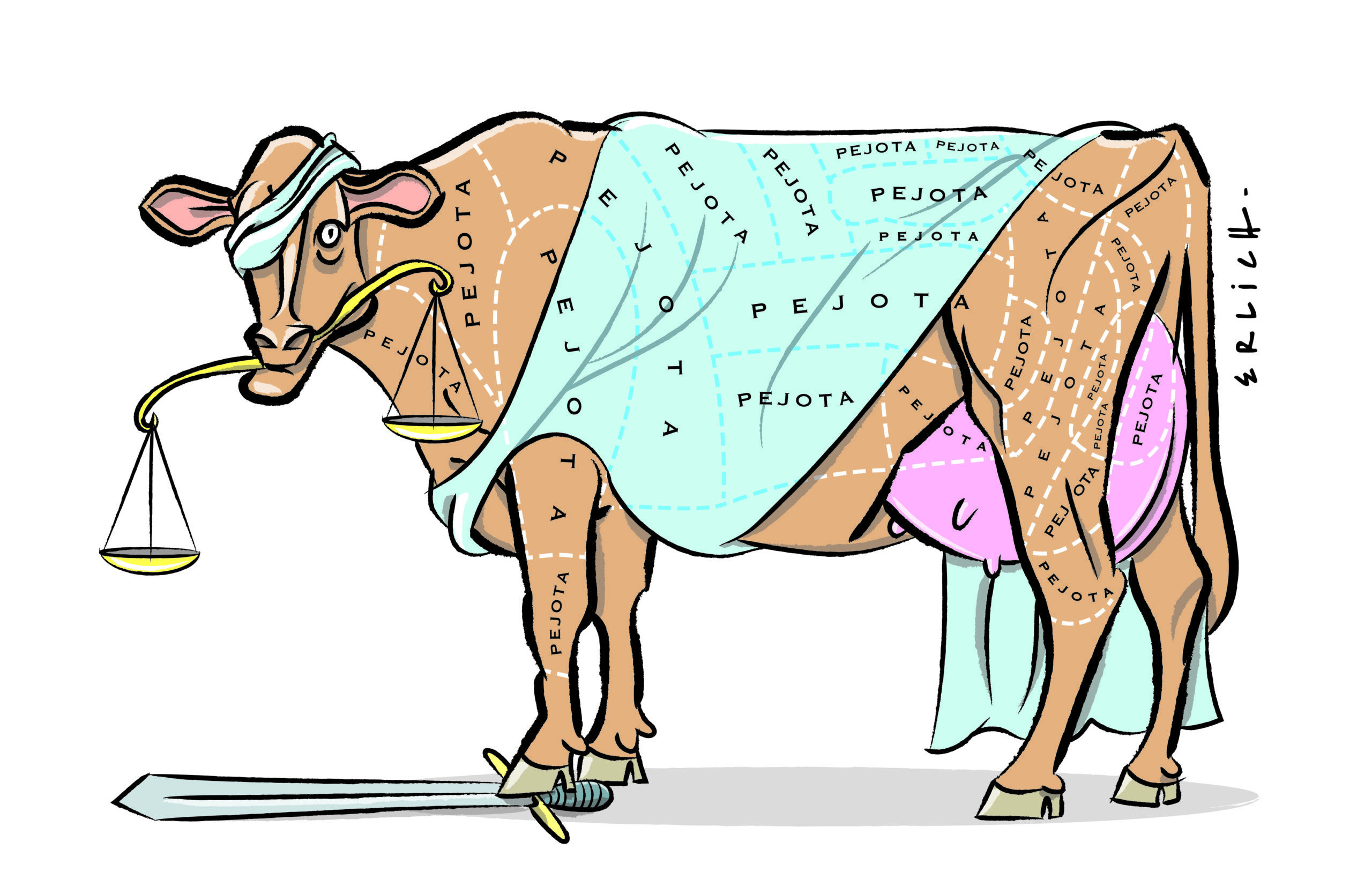

La propuesta del Gobierno de expandir la Corte Suprema e incorporar una veintena de nuevos jueces, a razón de uno por provincia, es escasa en probabilidad pero generosa en malicia. Tanto es así que resulta difícil desarrollar una crítica completa: deberíamos cubrir todos sus aspectos más reprochables, desde la persistente preocupación del kirchnerismo por su propia impunidad hasta la trampa de invocar buenas razones (como la paridad de género) para camuflar un asalto brutal a uno de los tres poderes del Estado; desde lo erróneo del juicio que asume que 25 jueces van a ser más eficientes que cuatro; hasta el desprecio por el texto constitucional que impide la división del tribunal en salas. Aquí me concentraré, sin embargo, en el aspecto más preocupante de la iniciativa: la pretensión de duplicar en la Corte el diseño institucional del Senado y montarse sobre éste para apalancar la idea.

La pretensión del proyecto, iniciado por 16 gobernadores del PJ y apoyado por el presidente Alberto Fernández, es problemática por al menos dos razones: terminaría de matar a la Corte Suprema en su rol de tribunal constitucional y duplicaría la distorsión democrática que el Senado introduce en nuestro proceso político. Este último punto es el más preocupante, porque revela el pobre estado de nuestra imaginación democrática.

El Senado argentino es la cámara alta peor distribuida del mundo, en la que tiene igual representación una provincia de 126.000 habitantes, como Tierra del Fuego, que la Provincia de Buenos Aires, donde viven más de 17 millones de personas. Es decir: si el Senado fuese una legislatura distribuida de acuerdo al principio de una persona un voto los senadores de Tierra del Fuego deberían ser iguales a los senadores de Isidro Casanova. Pero como el Senado se estructura bajo el principio de la representación igualitaria por provincia, el voto de un habitante de Tierra del Fuego vale lo mismo que el voto de aproximadamente 140 ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires. Esta distorsión por diseño, basada en legítimas preocupaciones de un sistema federal, está agravada por nuestra demografía deforme: casi el 70% de la población vive en cuatro (¡cuatro!) provincias, incluyendo en esa cuenta a la masa urbana que la Avenida General Paz sólo separa en teoría.

En los sistemas federales con sobrerrepresentación territorial se crean bolsones potenciales de electores de bajo costo que pueden ser cruciales para la construcción de una coalición.

Este diseño tiene enormes consecuencias políticas. Como señalan Edward Gibson y Ernesto Calvo, en los sistemas federales con sobrerrepresentación territorial se crean “bolsones potenciales de electores de bajo costo (…) que pueden ser cruciales para la construcción de una coalición”. Así, el apoyo en el Senado de provincias pequeñas es barato especialmente para el Poder Ejecutivo, que puede tomar decisiones poco costosas en beneficio de esas provincias a cambio de apoyo político. Por otro lado, el esquema de coparticipación y sus transferencias automáticas genera dinámicas rentísticas que empujan a muchas entidades subnacionales a niveles bajos de calidad democrática, dinámica que en nuestro país estudió en profundidad Carlos Gervasoni. Ello ofrece a provincias pequeñas un poder excesivo en la política nacional, que encuentra en el Senado a un teatro de operaciones no exclusivo pero sí importante.

Pero si bien los efectos de las instituciones en nuestra política son importantes, hay razones normativas para cuestionar al diseño institucional del Senado, que no sólo sirven para rechazar el intento por duplicarlo sino para poner en duda al Senado en sí mismo. Al ser nuestro poder legislativo uno bicameral, de cámaras con poderes equivalentes, el Senado de representación igualitaria por provincia significa que la mitad de nuestro poder de hacer leyes no está en manos de los representantes del pueblo, sino de las provincias. Así, sacrificamos una de las dimensiones más relevantes del autogobierno colectivo —es decir, una cámara legislativa que responda a las pretensiones de sus ciudadanos— en el altar del federalismo. Este diseño introduce una distorsión al sistema, propia del siglo XIX, una época en la que la democracia era algo a temer más que un ideal que alcanzar.

Menos Senado, más tribunal constitucional

En muchos países del mundo las cámaras altas están en retirada. Los ingleses fueron pioneros a principios del siglo XX, cuando quitaron casi todo el poder a la Cámara de los Lores, que hoy subsiste casi con fines decorativos. En Estados Unidos, incluso con su Constitución casi irreformable, el Senado es objeto de críticas persistentes de parte de constitucionalistas que no le tienen miedo a la democracia: subrayan su rol contramayoritario, su poder excesivo y sus ridículas costumbres super-mayoritarias cada vez más en crisis. Y, de manera más cercana, la convención constituyente de Chile produjo un borrador de Constitución en la que el Senado desaparecería: sería reemplazado por una “Cámara de las Regiones” con mucho menos poder que la actual cámara alta. Lejos de seguir esta tendencia, por más que sea difícil imaginar las condiciones de posibilidad para ese ejercicio de este lado de la cordillera, la propuesta oficialista subraya lo lejos que estamos de siquiera imaginar esa posibilidad y lo cerca que estamos de profundizar nuestros perfiles institucionales menos atractivos.

Pero además de pretender “duplicar” el Senado, la propuesta oficialista también tendría el efecto de terminar de bloquear la posibilidad (lejana) de que la Corte Suprema se convierta en lo que debe ser: un tribunal constitucional, enfocado en los grandes temas institucionales, en la resolución de controversias interjurisdiccionales e interdepartamentales y en una protección generosa pero democrática de los derechos de los ciudadanos. No podemos culpar de esta lejanía al oficialismo: la principal responsable es la propia Corte Suprema, que sólo en dos breves pero luminosos momentos se aproximó a este rol: durante la primavera alfonsinista y luego de la renovación de la Corte iniciada en la presidencia de Eduardo Duhalde y culminada en la presidencia de Nestor Kirchner. El copamiento peronista de la Corte en la década de 1990 y cierto desdibujamiento institucional desde fines de la década del 2000 interrumpieron los procesos que, acaso, se encontraban en marcha.

Desde entonces la Corte subsiste con muchos problemas simultáneos y difíciles de corregir: demasiada pleitesía a los tiempos que marca la política, ausencia del espíritu de cuerpo que necesita un poder del Estado, liviandad y falta de coherencia doctrinaria, excesivos votos individuales, un bazar de aproximaciones a la adjudicación constitucional, poco respeto a sus propios precedentes, falta de visión y coraje para controlar a la justicia federal de la que es cabeza, etcétera. Pero que tenga “pocos jueces” no es uno de esos problemas.

La propuesta oficialista viene a resolver un problema que no existe y a pasarse por alto los que sí. Una vez más, como en 2013 y en 2020, el oficialismo invoca el ideal ambiguo de la democratización para pretender lotear el Poder Judicial en beneficio propio (y, en este caso, de los gobernadores). Mientras tanto, cuestiones centrales como mejorar el acceso a la justicia de los ciudadanos o fortalecer las capacidades del Poder Judicial para cumplir con sus funciones —desde perseguir al narcotráfico hasta resguardar los derechos de las personas, mejorar el sistema de adopción y proteger a las mujeres de la violencia de género, por nombrar las primeras urgencias que vienen a mi cabeza— son agendas que no merecen la más alta atención de nuestras autoridades. En algunos casos estas agendas se hunden en proyectos secundarios y poco eficientes; en otros están simplemente ausentes.

Quizás sea un error tomarse la iniciativa del presidente en serio: quizás tenga más sentido leerla como una amenaza.

Quizás sea un error tomarse la iniciativa del presidente en serio: quizás tenga más sentido leerla como una amenaza. No es la primera vez que ello ocurriría, ni se trata de un dispositivo que no exista en otros países: en general los poderes judiciales están a la merced de los poderes políticos, por buenas razones. Pero ciertas convenciones constitucionales —costumbres, principios, reglas no escritas— impiden que los avances sean moneda corriente. Aquí parecemos proclives a renovar estas amenazas de manera periódica, invocando las mejores de la razones para alcanzar los objetivos más innombrables. Si es así y estamos sólo ante otra bravuconada, lo más probable, si la historia nos sirve de guía, es que el proyecto se hunda como tantos otros. Fernández tiene capacidades presidenciales diferentes a las de sus antecesores. Si su ministro de Economía no puede correr a un subsecretario que obstaculiza su gestión, difícilmente pueda copar la Corte como quiso y no pudo Franklin Roosevelt en Estados Unidos en 1936 y como quiso (y pudo) su compañero de partido Carlos Menem en 1990. El presidente simplemente no tiene el capital político necesario para llevar adelante su propuesta.

Pero al montarse sobre el diseño antidemocrático del Senado, el proyecto puede llegar a estimular los receptores correctos en las provincias: atraer a los gobernadores con la miel de la posibilidad de expandir su poder en el gobierno federal a través de un cargo vitalicio que responde a ellos en uno de los tres poderes del Estado. Por más improbable que eso sea, el margen angosto de éxito que tiene la iniciativa no deja de ser preocupante. De concretarse sería un retroceso democrático de manual, un pozo de erosión en el que es fácil caer pero complejísimo salir. Quizás lo más triste de todo es lo que la propuesta revela sobre el estado de la imaginación constitucional del oficialismo, cortoplacista y enfocada en beneficios propios y venales. La construcción institucional de una mejor democracia quedará para otro día.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.