Hace unas semanas conté acá el encuentro entre los sones caribeños a los que se llamó “salsa”, para simplificar, y el jazz norteamericano. Y dejé la historia justo en el momento en que aparece el mambo. De verdad pensé que le interesaría a pocos lectores, pero hay gente para todo y, motivado por algunos pedidos que me han hecho llegar, continúo el cuento justo donde lo dejé: en el nacimiento del mambo.

El mambo se derramó sobre un país, sobre una cultura totalmente optimista. La guerra había quedado atrás dejando un montón de chiches inesperados. La ciencia y la técnica, desarrolladas como material bélico, encontraron en la vida cotidiana una salida de consumo: teléfonos, televisión, electrodomésticos, autos. Todo tenía olor a nuevo.

En 1949 Andy Warhol llegaba a Nueva York; en dos años ya estaba presentando su primera muestra individual. Las viejas glorias del cine, inalcanzables como Greta Garbo, dejaban paso a la presencia provocadora y natural de la chica de la puerta de al lado, como Marilyn Monroe. El consumo se mostraba como la decisión más placentera pero también la más racional: ganar dinero para ser felices, ganar dinero con esfuerzo para ser gastado en uno mismo. Porque la guerra había terminado.

Así estaban Estados Unidos y Nueva York cuando llegó el mambo: dispuestos y felices. El mambo venía a terminar la obra comenzada por el afrojazz, cruzar la vereda, superar la grieta, encantar a todos.

El mambo no quedó encerrado en El Barrio; muy por el contrario, de entrada sentó sus reales en el medio de Manhattan, en el 1698 de Broadway, casi esquina 53, al sur del Central Park, en el Palladium Ballroom, el templo del mambo. A una cuadra de ahí, el Birdland, el templo del jazz. Como el Apollo y el Puerto Rico, pero en el corazón de la más grande ciudad de Occidente, por donde no había pasado la guerra. Su destino de centro de la cultura occidental era indiscutible.

Como el Apollo y el Puerto Rico, pero en el corazón de la más grande ciudad de Occidente, por donde no había pasado la guerra.

Cuando en 1947, por la baja en la cantidad de público, su dueño Maxwell Hayman –esposo de una de las herederas del imperio de ascensores Otis–, viendo la decadencia del jazz danzante, escuchó al promotor portorriqueño Federico Pagani, quien lo convenció de abrir el espacio los domingos a los ritmos latinos, no imaginó lo que se le venía. En poco tiempo el Caribe ganó su derecho a ser la estrella de miércoles a domingos.

Y acá estuvo la llave: haber saltado del Bronx al centro fue la gran jugada.

El público del Palladium Ballroom no era sólo latino: irlandeses, italianos, judíos, afroamericanos, todos querían bailar eso que se llamaba “¡Mambo!”, así, con signos de admiración. Nunca fue “mambo”, siempre fue “¡Mambo!”, grito de guerra, la voz de aura del descontrol caribeño. Porque en el Ballroom no sólo se hacía música: se aprendía a bailar y se bailaba.

La mezcla no sólo fue de orígenes, también de clases sociales: ahí iban las mucamas de Coney Island y Marlon Brando, que se subía al escenario con sus bongós a improvisar ese ritmo nuevo; los operarios del edificio de Naciones Unidas que se estaba construyendo en ese momento a pocas cuadras de ahí, y Frank Sinatra, Jerry Lewis y Henry Fonda.

Nadie se quería perder la locura latina desatada no sólo en el escenario sino también, y especialmente, en la pista de baile, convertida en un caldero de integración racial y social. Estados Unidos —no sin contradicciones— abría las puertas a sus inmigrantes, se mezclaba con ellos a través de la música y el baile, en el centro “de una ciudad cancerosa, sin miedo, mirando las caras y viendo el corazón”, como cantaría muchos años después Rubencito Blades en Plástico. Justamente, uno de los nombres por los que fue conocido el Palladium fue “Las Naciones Unidas del baile”.

En el Palladium se presentaba la orquesta de José Curbelo con Tito Puente en timbales y Tito Rodríguez en voz. Crecieron juntos, los Titos, y después cada uno agarró por su lado con sus respectivas orquestas. Si hubo un vórtice de ese ciclón, seguramente fueron las noches en que Los Tres Grandes tocaron consecutivamente en el Palladium: Machito, Tito Puente y Tito Rodríguez. Así nació una de las principales rivalidades del género.

Los Titos –que llegaron a presentarse con ese título– compitieron en todo: en los shows cada uno intentaba levantar más al público, que enloquecía.

Los Titos –que llegaron a presentarse con ese título– compitieron en todo: en los shows cada uno intentaba levantar más al público, que enloquecía. Si uno llevaba tres trompetas como novedad, el otro al día siguiente se presentaba con cuatro. Uno grababa cuatro mambos cada tres meses, el otro también. Tenían barra propia de seguidores y la cosa pasó a mayores cuando en el medio entraron celos en los contratos y problemas de dinero. Rodríguez tuvo que dedicarse más a los boleros por exigencia de Puente. Tito Rodríguez llegó a grabar una canción demoledora, Esa bomba, que comienza con una clarísima dedicatoria a Puente: “A ti te han dicho, payaso, que el que se va no hace falta”. Las cuitas entre los dos músicos duraron lo que duró la vida de Rodríguez.

En la noche del 23 de febrero de 1973, en el velorio de Tito Rodríguez en Puerto Rico, vieron entrar a un compungido Tito Puente. Un viejo adversario viene a despedir a un amigo. Pero la vida es un río con muchos meandros y nadie podía imaginar cómo terminaría la historia: ya en el siglo XXI Machito Jr., Tito Puente Jr. y Tito Rodríguez Jr. se juntarían para formar la The Big Three Palladium y tocar la música de sus padres. Un disco grabado en vivo en el Blue Note de Nueva York en 2005 por los tres muchachos con música de sus padres es la maravillosa prenda de paz final (regalo: en Spotify está el disco, es buen acompañamiento para leer esta nota).

Si bien se trata de una conjunción energética de ritmos cubanos, el considerado padre y rey del mambo es sin dudas Dámaso Pérez Prado, una usina vital que al mambo original –una deformación sincopada del danzón, popularizado en la isla en la década del ’30 por Antonio Arcaño– le agregó la influencia de los discos de jazz: creó una verdadera big band a la manera de las orquestas de swing y agregó una línea de percusión compuesta por batería, maracas, cencerro, bongó y tumbadoras, más cinco trompetas y cinco saxofones que con su contrapunto no podían menos que estimular el cuerpo de los bailarines. Y al final, un grito, un “¡Mambo!”, que enloquecía a todos.

Pérez Prado tenía grandes ambiciones y Cuba le quedaba chica: dio giras por Venezuela y por Argentina, le interesaba la industria cinematográfica y se mudó a México, donde el arreglista norteamericano Sonny Burke escuchó la versión original de ¡Qué rico el mambo! y lo grabó en Estados Unidos como Mambo Jambo. Nada de apropiación cultural: el norteamericano escuchó una canción grabada en México por un cubano que a sus raíces nacionales le había agregado una orquestación norteamericana. Mambo Jambo fue un éxito arrollador y abrió el camino para la primera gran ola de interés sobre la cultura latina en Estados Unidos.

Sus detractores hoy sólo ven en Carmen Miranda una figura caricaturizada con bananas en la cabeza que entregó su esencia para diversión del imperialismo.

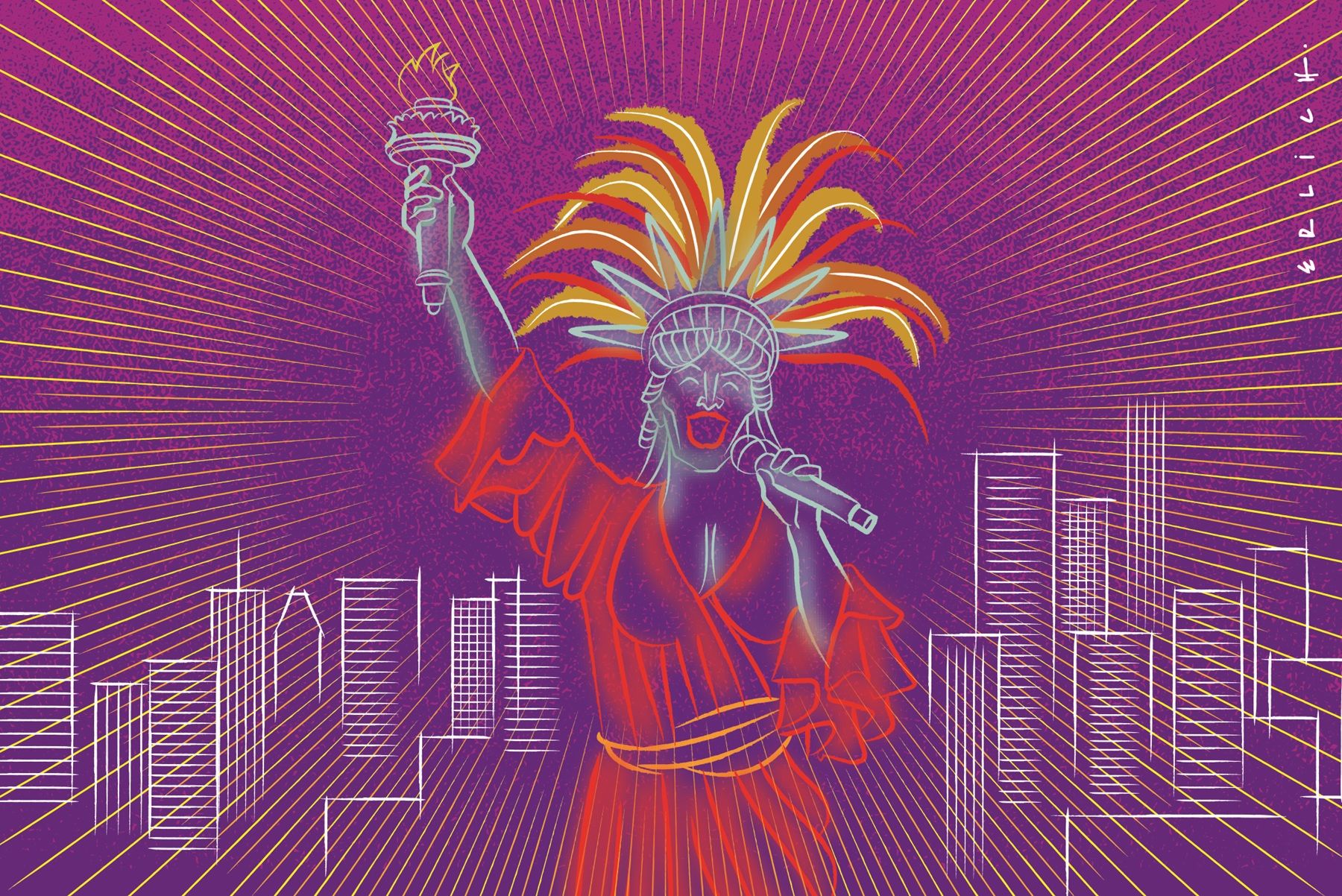

En realidad, una cabeza de playa había sido instalada por la portuguesa-brasileña Carmen Miranda. Carmen desembarcó en Hollywood en la década del ’40, cantó para el presidente Roosevelt, fue elegida como la tercera personalidad más popular de Estados Unidos y se convirtió en la mujer mejor paga del país. Una latina. Que además llevó a la cultura sajona una banda extraordinaria, O Bando da Lua, y popularizó composiciones de Dorival Caymmi y Assís Valente, entre otros. Una entrada fenomenal en la cultura norteamericana.

Sin embargo, sus detractores hoy sólo ven en Carmen una figura caricaturizada con bananas en la cabeza que entregó su esencia para diversión del imperialismo. Incluso Rubén Blades habló de esto en su canción –en inglés– de su disco –en inglés– grabado con estrellas sajonas en Nueva York, Syndrome Miranda. Lo que era un puente cultural fue visto muchos años después como una derrota. Cómo nos gusta el victimismo.

Ya en su momento, Carmen tuvo que enfrentar en Brasil esa misma acusación, que respondió magistralmente con la canción de Vicente Paiva Disseram que eu voltei americanizada, donde con total desparpajo cantó:

“Dijeron que volví americanizada / con un montón de dinero / que soy rica / que no soporto más el quiebre del pandeiro / y que me molesta oír una cuica / Dijeron que estoy preocupada / corre por ahí cierto ‘zum zum’ / que no tengo salsa, ni ritmo ni nada / y que ya no tengo ni un balangandans / Pero por favor, ¿para qué tanto veneno? / ¿Yo puedo americanizarme? / ¿Yo, que nací con el samba y vivo al sereno / pasando la noche entera en la vieja batucada? / Las ‘rodas do malandro’ son mis preferidas / Yo digo ‘te amo’, y nunca ‘I love you’ / En tanto haya Brasil / a la hora de las comidas / yo soy del camarón ensopadito con chuchú.”

Toda una declaración de principios que con el tiempo regrabarían Caetano Veloso y Adriana Calcanhotto, intérpretes brasileños sin miedo a la mezcla y el cruce.

Acá estamos

Pero volvamos a los años ’50 en Nueva York. El mambo fue la forma que “los latinos” tuvieron para decir: acá estamos, esto somos, estamos orgullosos. Ya el español Xavier Cugat había establecido también su base en el género. Pero lo de Pérez Prado fue descomunal. Dizzy Gillespie grabó mambos. Bob Fosse los coreografió en el musical Damn Yankees. Federico Fellini lo usó para La dolce vita y Brigitte Bardot lo bailó con Dario Moreno en Y Dios creó a la mujer de Roger Vadim. García Márquez escribió: “Cuando el serio y bien vestido compositor cubano Dámaso Pérez Prado descubrió la manera de ensartar todos los ruidos urbanos en un hilo de saxofón, se dio un golpe de Estado contra la soberanía de todos los ritmos conocidos”.

Todo fue mambo. Pérez Prado vendió millones de discos. Estuvo en el Palladium pero también en el Waldorf Astoria, demostrando que no había diferencia de clases ni de orígenes. Hizo giras por todo Estados Unidos, Europa, Japón y América Latina. Es ídolo global. Bueno, en todo el mundo no: de Cuba se fue porque su música nunca fue entendida del todo, para alegría de los mexicanos que se ufanan de ser el país donde se grabaron los primeros mambos.

Como todo éxito, está lleno de padres y descubridores. Y por supuesto, cada cual tiene una teoría sobre el nombre. Me quedo con la de Pérez Prado: “Mambo es sólo una palabra. Se usaba cuando la gente quería decir cómo estaba la situación: si el mambo estaba duro era que la cosa iba mal. Los puertorriqueños en Nueva York suelen decir cuando van a hacer alguna cosa ‘Vamo’ al mambo’. Me gustó la palabra. Musicalmente no quiere decir nada, para qué le voy a decir mentira. Es un nombre. Hasta ahí nomás”.

Casualmente, también acá hay una correlación con la cultura musical brasileña: la bossa era también una palabra que no quería decir nada y quería decir todo. Había que estar “en la bossa”, te iba bien o mal “con la bossa”. Y debía ser nueva, claro. La bossa nova.

Pero, vuelvo al mambo. El mambo fue la consolidación de lo que había comenzado con la inmigración, con tanto cruce de géneros e historias de los iluminados por Miss Liberty, del Hollywood californiano que recibía al italiano Rodolfo Valentino bailando tango argentino y a la portuguesa Carmen Miranda y sus bananas brasileñas, con los sonidos que se mezclaron y ya nada fue igual. Talentos de distintas extracciones sociales, de distintos países, de distintas épocas detonaron su potencial.

En unos Estados Unidos donde todo olía a nuevo encontraron los medios y los compinches para aprovechar su creatividad a fondo.

En unos Estados Unidos donde todo olía a nuevo encontraron los medios y los compinches para aprovechar su creatividad a fondo. En el Palladium se vio por primera vez bailar a parejas interraciales porque el verdadero valor era cómo bailabas, no de qué color eras. No se pedía carnet de latino para el mambo: por eso Cal Tjader, de origen sueco, pudo dirigir una gran orquesta de afrojazz sin origen latino.

Por eso el primer tema de un latino que llegó al número uno de los charts de música norteamericana no fue de un caribeño: fue la versión de Pérez Prado de Cherry Pink and Apple Blossom White, una canción francesa del mismo autor de La vie en rose. Y en septiembre de 1955 llegó también al número uno, pero de la lista de discos vendidos en Gran Bretaña.

Por eso Stan Kenton, que nació en Wichita, grabó Viva Prado, y Pérez Prado, que nació en Matanzas, grabó Mambo a la Kenton. Porque en la variedad está el gusto y, en música como en casi ningún otro rubro —quizás en comida—, los pueblos se encontraron y compartieron y se vieron las caras y el corazón, a pesar de que Rubén en Siembra dice que el corazón nunca se ve.

El éxito atronador del mambo y el derribo de algunas barreras culturales permitieron dos nuevos fenómenos populares: uno televisivo y el otro que pasó del teatro al cine.

El 6 de mayo de 1951 la televisión norteamericana puso en el aire el primer capítulo de una serie que había pasado todos los test previos: ¿estaba preparado el público para ver una comedia de un matrimonio entre una señora blanca neoyorquina y un señor cubano? Tanto lo estaban que fueron 180 capítulos de un éxito arrollador: I Love Lucy. Lucille Ball y Desi Arnaz hicieron, de su vida real, una comedia televisiva. Un personaje “latino” en los televisores de todo el país. Casi en todas las pantallas: el capítulo en el que Lucille va a tener a su primer hijo más del 70% de los aparatos encendidos estaban sintonizando el programa. La presencia latina era innegable.

Así lo sintieron Arthur Laurens y Leonard Bernstein tomando el té en el Beverly Hills Hotel de Los Ángeles: las noticias sobre pandilleros los llevó a pensar en retomar una vieja idea. Una actualización de Romeo y Julieta y así nació West Side Story (Amor sin barreras). Más allá de la remanida historia de un amor que supera la grieta, el gran avance del musical (que en un principio iba a mostrar enfrentamientos entre irlandeses y judíos) fue haber detectado una nueva realidad social: ese montón de gente que había llegado a la ciudad y que, ¡oh, dichosos los afanes culturales!, eran personas y pensaban diferentes unas de otras. No por ser “latinos” eran todos iguales.

Y eso queda claro y maravillosamente expuesto en el número “América”. Ahí Stephen Sondheim, un neoyorquino de ascendencia judía, en su increíblemente primer trabajo para Broadway, sintetizó de manera exacta todas las tensiones subyacentes dentro de los emigrados latinos. Mientras Ana y sus amigas exclaman “Yo estoy bien en América, todo es libre en América”, Bernardo y los suyos responden “por una cuota, en América”. Las chicas entonces contraatacan “es lindo comprar en cuotas, yo me compré una lavadora en cuotas” y los muchachos retrucan “¿Y qué lavás, si no tenés ropa?”.

Era comprensible que los responsables de West Side Story entendieran, sin ser latinos, la experiencia de ser extranjeros en su propio país.

Era comprensible que los responsables de West Side Story entendieran, sin ser latinos, la experiencia de ser extranjeros en su propio país. Leonard Bernstein, responsable de la música; Arthur Laurens, autor del libro; Jerome Robbins, coreógrafo, y Stephen Sondheim, autor de las letras de canciones, compartían vidas problemáticas: eran judíos gays en el país y la época del macartismo. Algo sabían de ser “a legal alien in NY”, como cantaría Sting muchos años después.

A algunos puertorriqueños en su momento no les gustó West Side Story porque lo vieron como un montón de caricaturas. Sin embargo, el éxito fue tal que del escenario de Broadway pasó a las pantallas de Hollywood y terminó ganando diez Oscars de la Academia. Se convirtió en la segunda película más vista del año, fue considerada “culturalmente significativa” por la Biblioteca del Congreso norteamericano y seleccionada por el Film National Registry en 1997. Lo latino ya era una parte inevitable de la cultura norteamericana. En Siembra, Rubén Blades incluye el coro “I want to live in America”. Y en realidad, eso era lo que ocurría.

Eso era lo que querían: querían vivir en Estados Unidos. Por eso habían ido ahí. Podían insultar su presente, pero a la isla no volvían. Podían, como Ana, cantar “En la isla no tenías nada” y quedarse. O como Bernardo cantar “Acá tampoco tenés nada y es más caro” y, también, quedarse. Pero todos querían vivir en “América”.

El mambo, pese a ser uno de los números musicales de West Side Story, estaba ya declinando en 1961, el momento del estreno de la película. El Palladium cerraría sus puertas; otros booms estaban por aparecer. También, como el mambo, tendrían origen en el danzón cubano y pasarían por cambios que lo harían internacional.

Porque la popularidad del mambo no sólo estaba basada en la fórmula de “ritmo cubano + orquestación norteamericana”. El mambo era típicamente una música de baile. De baile exquisito. Tan exquisito que quedaba mucha gente afuera: todos querían bailar pero no todos podían hacerlo. Con el terreno ya trabajado por el mambo nacieron tres nuevos géneros que prontamente, muerto el rey, viva el rey… es la onomatopeya de los tres golpes de los pasos sobre el piso.

Todos querían bailar, y ahora todos podían hacerlo. Aparecía el cha cha cha.

Pero esa es otra historia.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.

Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla todos los sábados).