|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Lo más inquietante sobre Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, hace un año y medio, no sus exabruptos —integrados ya al folklore de Washington— ni su grandilocuencia, que exalta por igual a fanáticos y detractores, sino otra cosa: el hombre que se presentó como el mejor negociador del mundo (el dealmaker capaz de cerrar acuerdos donde otros solo acumulaban fracasos) no solo carece de logros sustantivos, sino que está debilitando las alianzas que sostienen el poder de Estados Unidos mientras refuerza, sin advertirlo, al eje adversario que dice combatir.

Los hechos, siempre tercos, revelan la brecha entre retórica y resultados. En campaña, Trump aseguró que pondría fin a la guerra en Ucrania en 24 horas: el conflicto sigue empantanado. Prometió la liberación inmediata de todos los rehenes israelíes: al menos 20 siguen cautivos. Fantaseó con incorporar a Canadá como estado 51, comprar Groenlandia o recuperar el Canal de Panamá: ninguna de esas proclamas pasó del espectáculo mediático. Sus supuestos logros diplomáticos —armisticio entre Armenia y Azerbaiyán, contactos con Irán para reabrir un canal de negociación que nunca prosperó, distensiones entre India y Pakistán— resultaron ser pausas precarias que no alteraron ninguna dinámica de fondo. Más revelador aún: en sus primeros meses acumuló más conflictos nuevos o escalados que Bush, Obama, Biden o incluso su propio primer mandato.

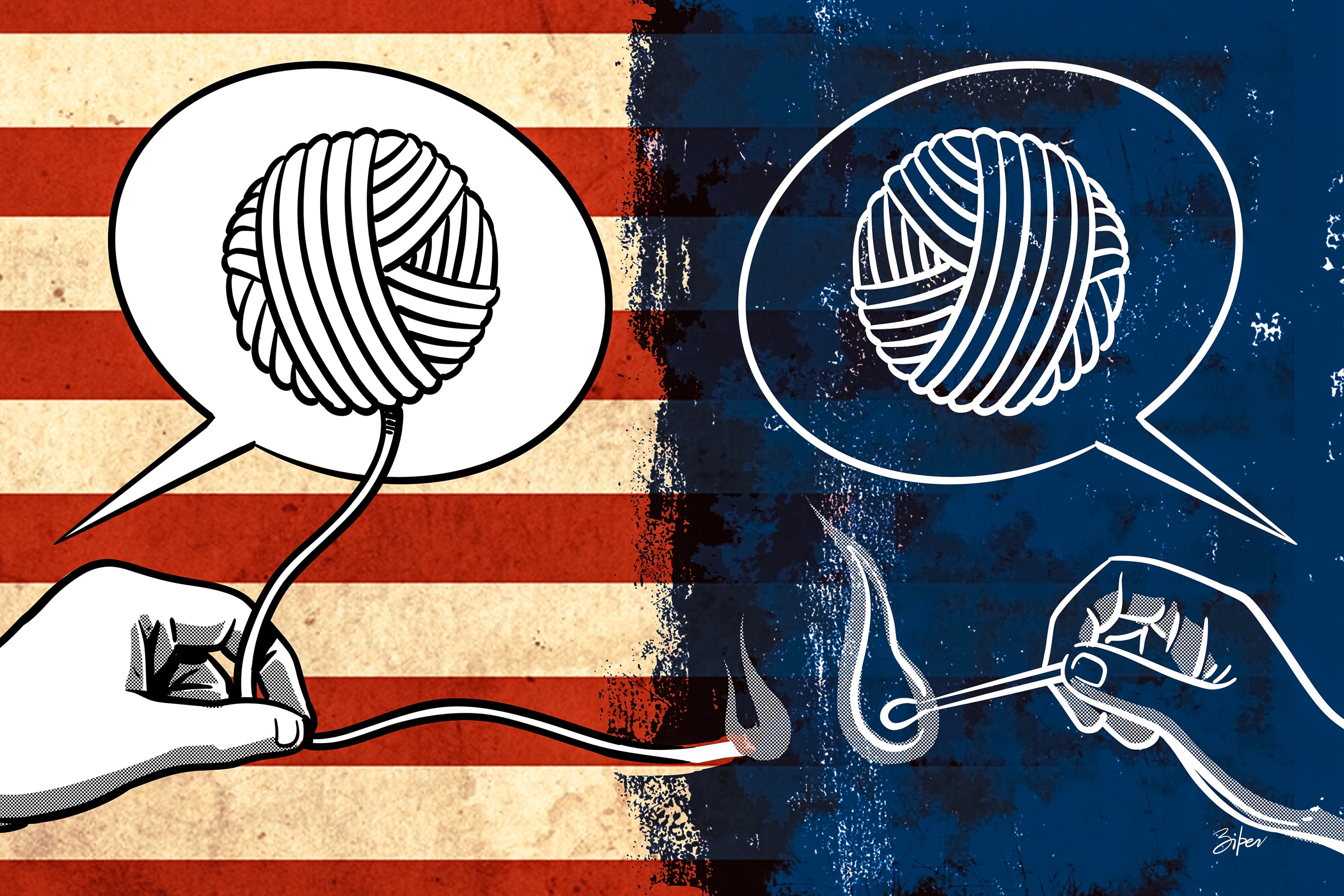

Más preocupante que la ausencia de resultados es el patrón de fondo: Trump está desmantelando el ecosistema de alianzas que amplifica el poder estadounidense. Su guerra arancelaria contra Canadá y México erosiona la integración norteamericana, base de la competitividad regional frente a China. Sus presiones sobre la OTAN resquebrajan la unidad transatlántica que contuvo a la Unión Soviética y garantizó siete décadas de estabilidad europea, como volvió a quedar en evidencia el otro día cuando relativizó el ataque con drones rusos a Polonia y lo redujo a una posible “mistake”, mientras Varsovia lo denunciaba como una agresión deliberada. Y su ofensiva contra el libre comercio global debilita el sistema que Estados Unidos construyó tras la Segunda Guerra Mundial y del cual fue su principal beneficiario.

Cada medida aislada tiene una justificación electoral —los aranceles a México y Canadá frenan drogas y devuelven empleos: presionar a la OTAN reparte costos, y la guerra comercial promete reducir un déficit que se presenta como injusto e insostenible. Pero todas juntas componen algo más preocupante: un poder que se ejerce sin diseño, sin horizonte, sin brújula. Mientras Washington aliena a sus socios naturales, Beijing y Moscú avanzan hacia un eje alternativo que no necesita derrotar a Estados Unidos militarmente. Les basta con ofrecer previsibilidad a un mundo cansado de ultimátums.

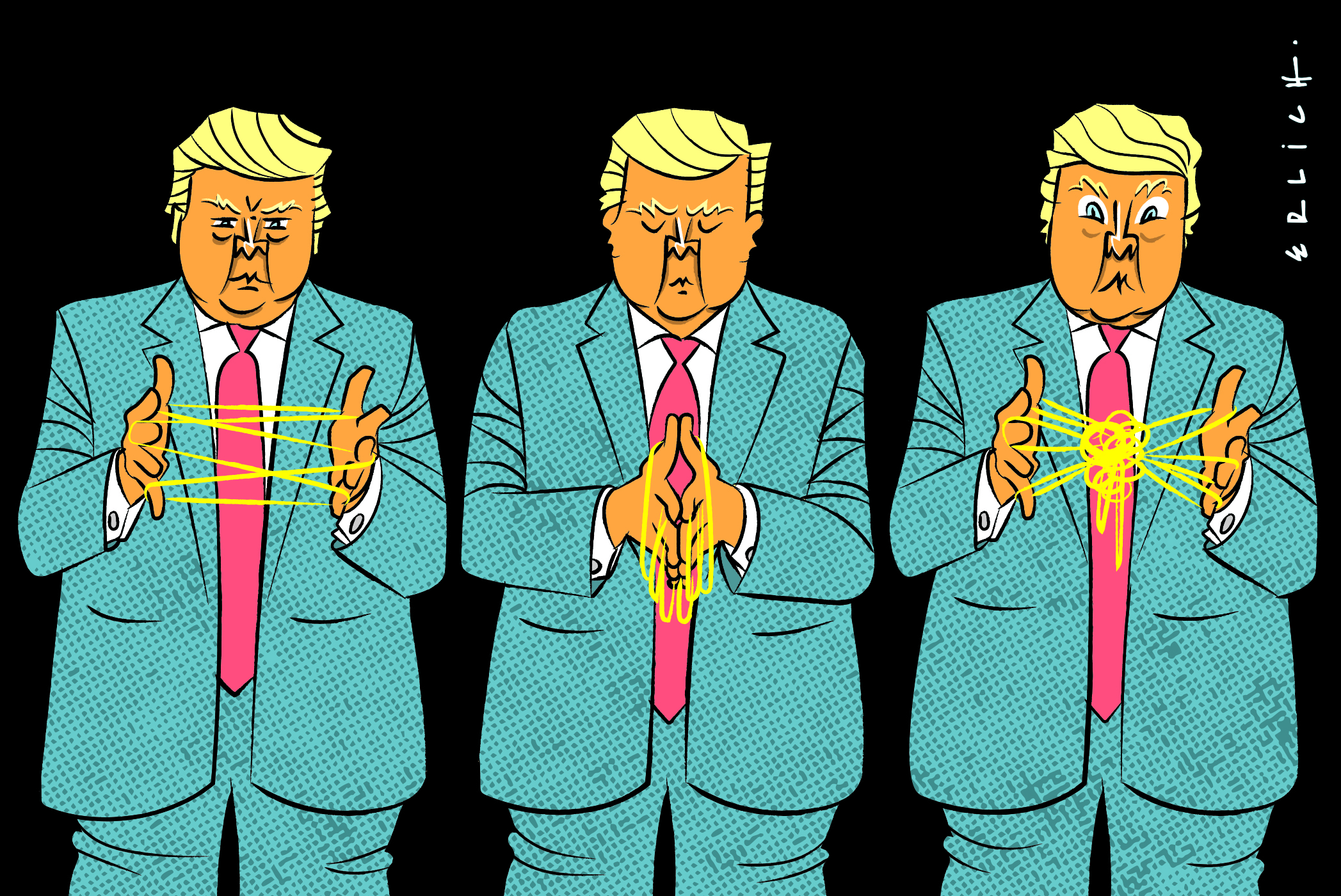

El genio transaccional y sus límites

El problema no es que Trump carezca de habilidad para cerrar acuerdos. Por el contrario: ha demostrado, dentro y fuera del gobierno, una notable destreza para la transacción directa, el apretón de manos televisado, el titular diseñado para el impacto inmediato. El límite aparece cuando confunde la lógica del poder con la del negocio. Lo que en una inmobiliaria puede parecer pragmatismo –presionar, firmar, mostrar resultados–, en política internacional se convierte en miopía. El verdadero drama es conceptual: Trump aplica la lógica económica con los adversarios y la lógica del poder con los aliados. Es decir, hace exactamente lo contrario de lo que exigiría una estrategia duradera.

A diferencia de la economía, donde el intercambio puede beneficiar a ambas partes, en la geopolítica el poder es un recurso finito y excluyente. Si una base militar pasa a la órbita de Beijing, deja de estar disponible para Washington. Si un tratado lo redacta China, no lo define Estados Unidos.

Ahí está el nudo: frente a China o Rusia, rivales estratégicos, actúa como si fueran socios comerciales. Busca el win-win, la transacción mutuamente beneficiosa. Su propuesta de land swap con Ucrania lo ilustra con crudeza: confunde diplomacia con compraventa, como si bastara con que “cada uno se quede con algo”. Para Putin, esas conversaciones son un arma para dividir a Occidente y ganar tiempo; para Trump, la aplicación de una lógica de mercado a un conflicto que, por definición, es de suma cero. Como escribió hace poco Salvador Lima en Seúl, mientras Moscú concibe la diplomacia como prolongación calculada del conflicto –una tradición que se remonta a Wallenstein y Richelieu–, Trump la interpreta como un atajo para exhibir sus dotes como negociador.

En vez de fortalecer alianzas que amplían la influencia global de Estados Unidos, Trump las reduce a un toma y daca inmediato.

Con los aliados, en cambio, invierte la ecuación: cualquier beneficio ajeno se percibe como pérdida propia. Amenaza con aranceles a Canadá y México, como si la integración regional no multiplicara la competitividad conjunta. En vez de fortalecer alianzas que amplían la influencia global de Estados Unidos, las reduce a un toma y daca inmediato.

El resultado es una asimetría peligrosa. Putin y Xi saben que juegan un partido de suma cero. Cada conversación, cada gesto, cada pausa diplomática es un instrumento para avanzar posiciones. Trump, en cambio, los aborda como oportunidades de win-win y los convierte en espectáculo. Necesita titulares, proclamaciones instantáneas de éxito. Esa urgencia lo vuelve previsible. Mientras busca victorias personales, sus adversarios manipulan el tablero a su favor. Es la diferencia entre el estratega y el comerciante: entre quien calcula equilibrios de poder y quien actúa para la foto.

Actuar sin estrategia es como jugar a la pelota sin saber que existe el fútbol: se puede correr, patear, hasta hacer goles, sin entender nunca el sentido del juego. En geopolítica, como en el ajedrez, no alcanza con capturar piezas: hay que dominar posiciones, ritmos, estructuras. Trump come torres y alfiles sin advertir que entrega la iniciativa, pierde el centro y expone al rey. Privilegia la táctica sobre la estrategia, el gesto sobre el proceso, la foto sobre el equilibrio.

Tres desenlaces

Las tendencias actuales permiten proyectar, con inquietud creciente, tres desenlaces posibles. Todos son problemáticos para Occidente, pero lo que los acelera es esta inversión fatal: usar la lógica comercial con los adversarios, y la lógica de suma cero con los aliados.

1. Orden dual: el regreso de los bloques. Este escenario remite a la Guerra Fría. El repliegue estadounidense no destruye el orden, sino que lo reorganiza en dos bloques. Estados Unidos retiene su red de alianzas, aunque desgastada; China y Rusia consolidan un sistema alternativo con instituciones propias, estándares tecnológicos y narrativa de legitimidad. Las organizaciones multilaterales (OTAN, G7, OMC) pierden eficacia porque Trump las reduce a escenarios de reclamo bilateral, y no las concibe como multiplicadores de poder colectivo. No hay dominio de un bloque sobre otro, sino confrontación permanente entre dos sistemas paralelos, con fronteras menos visibles, pero igual de excluyentes. El mundo no se reconfigura: se desvincula.

2. Orden emergente: la consolidación autoritaria. Estados Unidos no preserva ni siquiera un liderazgo acotado. Lo transfiere, paso a paso, a las potencias revisionistas. China y Rusia formalizan una alianza estratégica con estándares propios y redes funcionales en Asia, África y América Latina. La diplomacia errática de Washington acelera ese desplazamiento. India, Brasil y Turquía consolidan su acercamiento a Moscú y Beijing, no por afinidad ideológica, sino por pragmatismo: prefieren un bloque que piensa a largo plazo antes que un socio que cambia de prioridades con cada administración. Mientras tanto, la presión sobre Europa (aranceles, reproches, condicionamientos) erosiona la confianza. Europa no busca autonomía por ambición, sino por supervivencia institucional frente a un aliado cada vez más errático. El mundo no se desordena: se reorganiza contra Estados Unidos.

3. Sin orden: la fragmentación caótica. El tercer escenario es el más extremo: la entropía sistémica. No hay bloques. No hay sustituto hegemónico. Solo un vacío de liderazgo que multiplica los conflictos. Estados Unidos conserva poder militar, pero carece de coherencia estratégica. China expande su influencia, pero no logra estabilizar ninguna región, en parte por las señales contradictorias que emite Washington. Rusia actúa como saboteador sistémico, interpretando cada gesto de buena voluntad como una grieta por donde colarse. Europa no se fragmenta por ambición, sino por parálisis: nunca sabe si Washington la considera aliada o competidora. Como ocurrió tras la caída del Imperio Romano o durante el período de entreguerras, el sistema pierde referencias comunes y se transforma en un mosaico inestable. Ya no hay centro. Solo deriva. Lo que emerge no es un nuevo orden, sino un archipiélago desconectado de alianzas inciertas.

El arte de perder ganando

Roma entendió que las provincias no se sostenían solo con legiones. La fuerza era condición necesaria, pero no suficiente. La verdadera estabilidad provenía de integrar: otorgar ciudadanía de manera gradual, tender caminos y acueductos, extender el derecho romano, promover un mercado común. No era un gesto altruista: era la conciencia de que un súbdito que participa en las ventajas del imperio es más fiel que aquel sometido solo por la espada.

El Imperio Británico, ya sin supremacía naval ni económica, sostuvo su influencia gracias al Commonwealth. Londres comprendió que no podía retener colonias, pero sí podía conservar gravitación si ofrecía algo a cambio. Dio un marco institucional —las cumbres de jefes de gobierno, el monarca como símbolo de continuidad— que transformaba a ex colonias en socios de un club político. Dio un idioma, un derecho común y un sistema educativo que aseguraban afinidad cultural y facilitaban negocios. Y ofreció acceso privilegiado a la City como centro financiero y a sus mercados como red de intercambio. El secreto estaba en transformar la pérdida del imperio formal en influencia informal: Londres dejó de mandar directamente, pero siguió marcando el compás de un espacio donde sus aliados prosperaban.

Estados Unidos perfeccionó esta lógica tras la Segunda Guerra Mundial. El Plan Marshall no fue un acto de filantropía, sino una inversión estratégica: Europa próspera equivalía a un frente sólido contra Moscú. La prosperidad del aliado era el cimiento de la propia seguridad. Washington descubría así que el poder no se preserva cuando se exprime al socio, sino cuando se le da lo suficiente para que su estabilidad refuerce la influencia del centro.

En el momento de mayor ventaja relativa de Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría, Trump convierte su fortaleza en debilidad.

Donald Trump invierte esa ecuación probada. Enfrenta el escenario más favorable en décadas: una Europa dispuesta a asumir más costos, una China presionada en múltiples frentes, una Rusia debilitada por la guerra. En lugar de capitalizar esas ventajas, extorsiona a sus socios y corteja a sus adversarios. A los aliados les niega lo que Roma, Gran Bretaña y Truman comprendieron que es indispensable: participación, reconocimiento, prosperidad compartida. El resultado es que, en el momento de mayor ventaja relativa de Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría, Trump convierte su fortaleza en debilidad y entrega espacios de influencia que no se pierden en una batalla, sino en la torpeza de una estrategia mal concebida.

Para América Latina, esa inversión de la ecuación resulta especialmente costosa. La región demanda comercio, infraestructura y financiamiento en un momento de transición crítica. Es China la que ofrece esas tres cosas –bajo condiciones exigentes–, mientras Washington responde con amenazas a México, aranceles a Brasil e indiferencia hacia Centroamérica. Cada vacío que deja Estados Unidos es ocupado con eficiencia por Beijing: en los puertos chilenos, en las redes 5G argentinas, en las refinerías brasileñas.

Argentina lo muestra con nitidez. Necesita inversión en infraestructura, acceso a mercados y financiamiento para la transición energética. China aporta esos recursos, mientras Estados Unidos se limita a advertencias sobre gobernanza –más frecuentes bajo gobiernos demócratas que republicanos– y a promesas fragmentarias que no alteran la ecuación. No se trata de afinidad ideológica, sino de la necesidad práctica de un país que busca sostenerse. Por eso Buenos Aires profundiza sus vínculos con Beijing: porque encuentra allí lo que Washington retacea. El resultado es claro: Trump cede América Latina a China sin que ésta dispare una sola bala.

El poder real no se mide en decibeles ni en puesta en escena, sino en la capacidad de construir coaliciones duraderas que inclinen el tablero en favor propio. Trump muestra lo contrario: cómo la mayor ventaja estratégica de Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría se convierte en prólogo de su decadencia internacional. No es que Washington deje pasar oportunidades: es que él las entrega, una por una, a quienes buscan desmantelar el orden que Estados Unidos construyó —y del cual fue el principal beneficiario.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.