|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

El príncipe

Pablo De León

Planeta. 2025

256 páginas, $24.900

Hasta principios de los años ’90 la televisión no era vista como una posibilidad accesible para la mayor parte del gremio periodístico, pero eso empezó a cambiar con la aparición de los canales de noticias por cable. Con una novedad que se dio en los últimos 15 años: la centralidad de la política como el objeto principal del espectáculo en continuado de información y entretenimiento. Esta centralidad puede explicarse por razones locales y también globales, pero lo cierto es que la aplicación de la lógica televisiva al periodismo político, agudizada a su vez por la interacción y competencia en tiempo real con las redes sociales, ha derivado en que un segmento cualquiera del prime time de los canales de noticias se parezca bastante a esto.

Así, el espectáculo televisivo de la política, la nueva “primera versión de la Historia”, se desarrolla entre la democratización inédita de la opinión (un segmento editorial hoy no se le niega ni al del pronóstico del tiempo), la exacerbación del carácter agonal de la política (cada día hay ganadores y perdedores, que compiten en un campeonato largo que se resuelve en el clímax de las coberturas de las elecciones, la final del mundial de los canales de noticias) y el entendimiento implícito o explícito de que el ejercicio de la política es esencialmente una actividad opaca. Se plantea así una contradicción insalvable: la tele nos presenta un show 24×7 que nos explica que el juego de la política se decide en lugares a donde las cámaras no llegan y en términos y condiciones sobre los cuales los protagonistas nunca nos van a decir la verdad.

Algo de esta misma lógica se puede rastrear en los libros de actualidad política, ese fenómeno paralelo a la televisión por cable en su avance sobre el mercado. Se presentan a sí mismos como una segunda instancia del periodismo, más depurada y menos histérica. No se postulan como ensayos teóricos, pero sí construyen su atractivo a partir de la promesa de la resolución de aquella contradicción que la tele sólo puede patear indefinidamente para el día siguiente. Confluye en esto desde luego el interés de las editoriales por explotar temas o personas de interés con el de los autores, periodistas que necesitan acumular capital simbólico y físico en un medio en donde la competencia es despiadada. Encontrar esos temas o personas no siempre es fácil y pone a prueba el olfato de los autores y editores. Depende a veces de un giro de la fortuna, de un escándalo imprevisto, de un resultado electoral inimaginable.

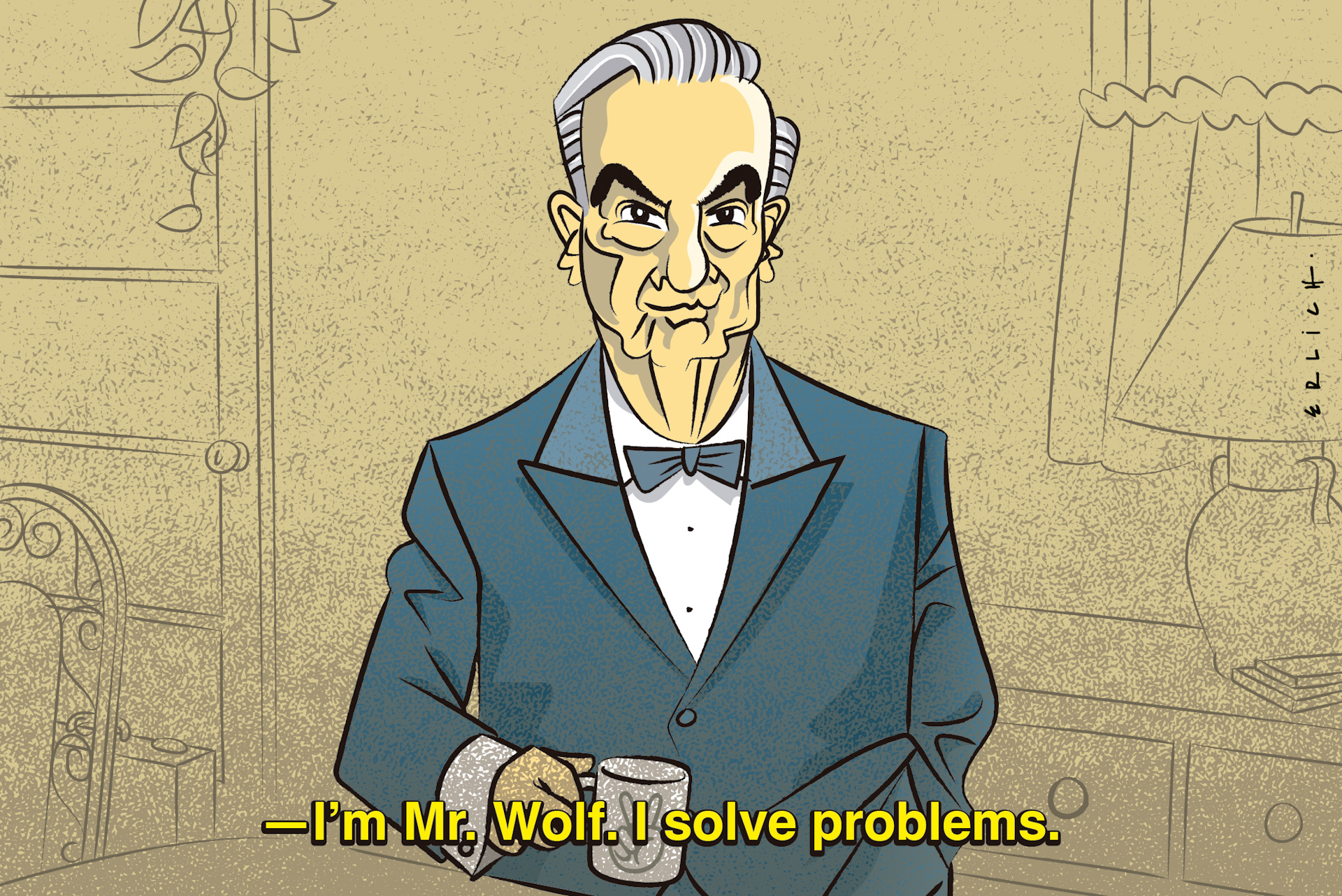

Por eso el interés por Miguel Ángel Pichetto resulta en parte llamativo como centro de atención de un libro de este segmento. Es cierto que la figura del actual diputado nacional es material ideal para las placas tuiteras de El Canciller o para los memes que quieran transmitir enojo o hartazgo. También, que su curiosa dicción, sus salidas intempestivas y sus equívocos alimentan las intervenciones de los imitadores. Pero aun si su atractivo mediático se parece al tipo de antihéroe que encarna Larry David, también es cierto que Pichetto ha sido en los últimos 20 años un protagonista destacado de la clase política. Y justamente, destacado no por sus logros en el terreno de la competencia por los votos –perdió las tres elecciones más importantes a las que se presentó (gobernador de Río Negro en 2007 y 2015 y vicepresidente de la nación en 2019)– sino por la fama ganada durante sus décadas al frente del bloque de senadores peronistas: el negociador duro y hábil, el rival accesible y respetuoso, el obsesivo por las formas institucionales y por la resolución consensuada de los conflictos. Es decir, uno de los máximos representantes de “la casta”, la corporación política que se llevó buena parte de la involuntaria responsabilidad del triunfo de Javier Milei en las últimas elecciones.

De este modo, El príncipe, la biografía política de Pichetto escrita por el periodista Pablo De León, se plantea desde su título y sus repetidas referencias a la obra de Nicolás Maquiavelo como un análisis de la política de palacio. El autor no lo hace explícito, pero sí el desganado prólogo a cargo de Nelson Castro: esa política no es la de las ideas, tampoco la del territorio o el contacto con la gente, sino la de la “oscuridad”. El contubernio a puertas cerradas, el intercambio de favores, cargos y negocios. Pero además: el pragmatismo que le permite a un político defender durante 15 años como oficialista a un gobierno peronista que lo maltrató bastante y le bloqueó su carrera, para luego ayudar desde la oposición a otro gobierno –según él– gorila que lo terminó llamando para acompañar a Mauricio Macri en la fórmula presidencial. Estas son las cuestiones de las que El príncipe promete entonces ocuparse.

Esa política no es la de las ideas, tampoco la del territorio o el contacto con la gente, sino la de la ‘oscuridad’.

Son cuestiones totalmente válidas, por supuesto, incluso más allá de la coyuntura de la popularidad actual de un gobierno que dice despreciar a la política (pero qué sería de él sin un Guillermo Francos, por ejemplo). O, si se quiere, del ostensible fracaso de la democracia y su sistema de partidos para alcanzar un mínimo consenso de gestión económica desde 1983: que tendremos superávit fiscal o no tendremos nada. El problema es que el libro de De León no cumple en modo alguno con aquello que promete.

Preso seguramente de la lógica televisiva del trabajo de su autor, El príncipe es una sucesión de relatos demasiado superficiales y acelerados sobre la carrera política de Pichetto. Esa velocidad propia de una transmisión en vivo, que en la volatilidad de una pantalla permite disimular la mayoría de las torpezas, impresa en las páginas de un libro resulta inclemente: las repeticiones, los párrafos desordenados, las frases inconclusas, el abuso por las metáforas ya fosilizadas a fuerza de tanta repetición (“músculo político” y tantas otras) hacen quedar al texto como si fuera la transcripción de un programa del cable. Y con el agravante de errores tan groseros como, por ejemplo, asegurar –no una, sino dos veces– que Pichetto se enojó mucho con Néstor Kirchner cuando éste decidió apoyar a su rival Carlos Soria en las elecciones para la gobernación de Río Negro. Es decir, a fines de 2011, cuando Kirchner llevaba más de un año enterrado en su mausoleo. Minucias.

En cualquier caso y más allá de las formas y los traspiés, El príncipe no da respuestas, no indaga en las motivaciones profundas del personaje que retrata (toda vez que en su biografía no hay peripecias ni nada muy llamativo que narrar), no arroja ninguna luz sobre aquello que prometía desvelar: los mecanismos oscuros de la política. Es más, si nos atuviéramos estrictamente a las páginas del libro, la conclusión lógica sería que la política es absolutamente transparente. No hay nada oscuro porque los testimonios son los mismos que aparecen todos los días en los canales y en los sitios de noticias. Los trascendidos son los del “riñón del gobierno” o los de “alguien con llegada a Mengano”. Los discursos en el Senado y los actos políticos están todos filmados y guardados. Las explicaciones del caso ya las dio Pichetto en las decenas de participaciones que tuvo en los programas políticos a lo largo de los años. Se le puede creer o no, pero no hay nada oculto en todo ello.

El profesional

Decíamos que en la vida de Miguel Ángel Pichetto no había demasiadas peripecias o hechos extraordinarios que despertaran la curiosidad fácil del lector. Lo que hay, y podemos rescatarle este mérito al libro, es un relato del cursus honorum de rigor para un político peronista de su generación, a la vez que una elegía al modelo de movilidad social ascendente: hogar de familia trabajadora del conurbano (Banfield), carrera de Derecho en La Plata y radicación en Sierra Grande. Es decir, al sur y al viento pero en 1976, antes de que lo recomendara don Raúl. ¿Pero por qué precisamente ahí? Porque ahí estaba la mina de Hipasam, otro símbolo del Estado empresario de su época. Pichetto se dedicó entonces al derecho laboral, se quemó las pestañas defendiendo a los obreros de la mina y se comió algún que otro apriete de las autoridades militares. Pero hizo las dos cosas que no podían faltar en un starter pack peronista: plata y prestigio entre los habitantes del pueblo. No está mal hacer plata.

A partir de ahí, paso a paso. Primero concejal en Sierra Grande, después intendente. El siguiente escalón, la legislatura provincial. La diputación nacional llegó en 1993, con la vicepresidencia del bloque del PJ desde 1997. La senaduría, en diciembre de 2001, y la jefatura del bloque peronista un año más tarde, cargo que dejó en junio de 2019 para hacer campaña junto a Macri. Fue entonces el Senado el lugar en donde Pichetto descolló y al que le imprimió su estilo de conducción. Y en donde se planteó esta otra contradicción que El príncipe se esfuerza por explicar: la de un extraño gentleman como los que ya casi no quedan, mezcla de conurbano y Patagonia, tan preocupado por las formas al punto de corroborar que éstas han sido sus únicos triunfos. Pero hablamos de las formas en su sentido más amplio, porque Pichetto ha hecho un culto de su estado físico (deporte y gimnasio), de su apariencia (es imposible verlo sin trajes, camisas y corbatas de calidad, y nunca siquiera un sweater debajo del saco) y de los procedimientos y códigos de comportamiento en el Senado. Con él, nunca una barra gritando en las gradas, nunca cartelitos en las bancas o ese tipo de payasadas. Los termos y mates en el recinto lo sacan de quicio. Hay algo así como un sentido clasista en su interpretación de que la Cámara de Diputados es el reino de la mersada que representa al pueblo y el Senado es la aristocracia que representa a las provincias, aquellas abstracciones que anteceden a la Nación y también esas planillas muy concretas a cargo de autoridades con las que el Ejecutivo nacional debe negociar los fondos de coparticipación.

Nadie acusó jamás a Pichetto por haberse quedado siquiera con el vuelto de un café, otra vez, no hay nada oscuro por ahí. ¿Por qué lo hizo entonces?

Así y todo, cuesta entender que haya sido apenas una cuestión de forma lo que llevó a Pichetto a respetar siempre y a como diera lugar la disciplina partidaria. Lo hizo en los largos años en el oficialismo menemista y kirchnerista, cada vez con mayores responsabilidades y protagonismo, e incluso con la evidente incomodidad que le supuso defender la orientación de los gobiernos cristinistas en general y varios de los proyectos de su agenda legislativa en particular. Nadie acusó jamás a Pichetto por haberse quedado siquiera con el vuelto de un café, otra vez, no hay nada oscuro por ahí. ¿Por qué lo hizo entonces?

Se pueden encontrar respuestas más interesantes no en este libro sino en otro, uno de diálogos entre el propio Pichetto y Carlos Reymundo Roberts, periodista de La Nación. Su título es Capitalismo o pobrismo (esa es la cuestión) y salió en 2021. Es probable que esta publicación haya querido hacer las veces de plataforma para una futura candidatura presidencial. Pero ante todo sirvió para que Pichetto se explayara con su análisis personal de la historia política de los últimos 40 años y del rol que él debió ejercer dentro del sistema democrático. Resumido y simplificado al extremo, éste sería algo así como el reaseguro institucional ante los desbordes de los ciclos políticos del país. Fue en aquellos momentos en los que la democracia estuvo más cerca del quiebre (las sublevaciones militares contra Alfonsín, la hiperinflación de 1989, la crisis de los años 2001 y 2002 y —hasta cierto punto— el conflicto por la resolución 125) cuando debieron activarse los mecanismos parlamentarios que permitieron la continuidad del sistema.

Desde luego que Pichetto no se detiene a analizar las consecuencias concretas de las políticas implementadas por cada gobierno, sino que entiende que su rol fue el de facilitador de la gestión del Ejecutivo de turno, ya fuera para asegurarle gobernabilidad si éste era un activo ocasionalmente escaso, o para limitar su apetito en caso de sobreabundancia. Es por este motivo también que Pichetto se opone firmemente a lo que entiende que es la judicialización de los actos de gobierno, incluso para aquellos casos (Cristina) en los que la corrupción parece su propia razón de ser, su rasgo constitutivo. ¿Principio de revelación, es así como la casta se autopreserva? Es más complejo, parece decir Miguel. Y pone como ejemplo a la causa Cuadernos, que terminó debilitando al gobierno de Cambiemos incluso pese a que en ella se investigaba la corrupción kirchnerista.

Pichetto lo dice de manera más elegante, pero acuerda con el León en que a los jubilados había que licuarlos.

Restaría entonces repasar, liberado ya Pichetto de sus compromisos con cualquier agenda legislativa tal como lo estaba en 2021 o relegado a un rol menos protagónico en el actual Congreso, cuál sería su ideal político, su núcleo doctrinario. Podría decirse que fue siempre uno de sentido común de centroderecha, detalle más o menos. Uno que no estuvo en conflicto con la orientación general del gobierno de Macri ni tampoco debería estarlo con el actual de Milei: capitalismo de verdad, más empresas privadas y menos prédica pobrista, equilibrio fiscal, mano dura contra el narco y contra las agrupaciones que en el sur del país alientan la segregación territorial y el accionar terrorista. Pichetto lo dice de manera más elegante, pero acuerda con el León en que a los jubilados había que licuarlos (y nada de reparación histórica, una manera de despilfarrar un blanqueo sin sumar un voto) y acuerda con la línea monzo-frigerista del gobierno del Gato de llevarse bien con los gobernadores.

Tampoco tiene inconvenientes en asegurar (pese a la no poca evidencia empírica en su contra) que ese pragmatismo también era compartido por Néstor Kirchner y su proyecto de transversalidad que colapsó con la 125. Y que el mejor camino para Cambiemos luego de su victoria legislativa en 2017 habría sido el de un nuevo intento de transversalidad con el peronismo, uno en una posición de fuerza y no de debilidad como se intentó de manera mucho más limitada con su candidatura en 2019. Pero que el gorilismo de Marcos Peña y Durán Barba pudo más. No deja de resultar curiosa esta vocación por la transversalidad y el acuerdo bipartidario, que tuvo su antecedente ideal (según Pichetto) en la transición que fue de la caída de de la Rúa a la asunción de Kirchner: una suerte de parlamentarismo nacido de la necesidad extrema, pero que en su interpretación resultó una expresión de virtuosismo político como pocos en nuestra historia.

En cualquier caso, apenas hace falta decirlo, la penosa deriva del cuarto gobierno kirchnerista y la sucesión de errores que llevaron a Juntos por el Cambio a la derrota electoral y su disolución de hecho desembocaron en el escenario actual. Uno que parece más alejado que nunca de este ideal pichettista. Podría decirse que Miguel Ángel vio el diagnóstico y vio la cura, pero no vio que ya nadie quiere votar o incluso defender en público sus métodos.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.