La mujer del malón

Daniel Guebel

Random House, 2024

128 páginas, $15.999

Cuando vi que en la contratapa de Un crimen japonés –una novela anterior de Guebel– aparecía Mariana Enríquez, le dirigí un mail al autor preguntándole si no le daba vergüenza, ya que detesto la obra de Enríquez. Me contestó que en la editorial le habían dicho que, como Enríquez es muy popular, iba a ayudar a vender ejemplares del libro. Es bien posible. Pero la correspondencia que mantengo con Guebel está compuesta mayormente de chicanas en las que él me dice que es el mejor escritor argentino y yo le contesto que no, que por eso tiene que vender a la madre para que lo reconozcan. Bueno, ese es el tono. Pero ahora Guebel retrucó con una ofensa, que fue pedir que pusieran en la contratapa de La mujer del malón, su última novela, una frase mía entresacada de una reseña que hice de El rey y el filósofo en Perfil. Lo que quedó fue algo gramaticalmente pastoso, que dice así: “Guebel es un escritor tan soberano, tan libre con el pensamiento y tan decidido a emplear la voluntad de poder que prueba que el mundo de la literatura se puede dominar desde Buenos Aires y que no es necesario hablar de gauchos para ser el más argentino de los novelistas”.

La venganza fue terrible, no solo porque me hace quedar como panegirista sino también como patriota, y eso no tiene disculpa. Tampoco quedan muy bien los autores que celebran a Guebel en la solapa. Luis Chitarroni dice que es el mejor novelista de su generación (la de ambos) pero que es monolingüe, seguramente una burla ya que el cultísimo crítico hablaba y leía en varios idiomas mientras que Guebel solo domina su nativo castellano. Alan Pauls, siempre moderado, dice que es, quizá con Aira, “el escritor con más amplitud de registro de la literatura argentina” y después que es “nuestro Philip Roth”, con lo cual le hace a Guebel una triple zancadilla: no lo declara el mejor, lo confina a un asunto automovilístico y luego lo compara con un escritor menor, como es el peor de los Roth. Pero a Guebel no le molesta, dice que tanto Philip como él son geniales y que no les dieron el Nobel que merecían. También figura en la solapa el español Carlos Prado, que se anota con: “La prosa subversiva de Guebel viene de Gógol y de Nabokov, incluso parecería un improbable Pynchon argentino”.

Tengo para mí que la prosa de Guebel viene de sus abuelos polacos, pero justo hoy leí un ensayo de Joseph Brodsky en el que habla del “sesgo épico-satírico de Gógol”, una definición precisa y escueta bajo la cual podemos poner a Guebel. Lo de Nabokov me suena menos y lo de Pynchon me desafina un poco, pero peor es lo que escribe Juan José Becerra, gran amigo de nuestro autor: “Borges, un Guebel populista. Guebel, un Borges culto”. Vamos a disculpar a Becerra porque es peronista: cree que el populismo es de buen tono y menospreciar a Borges, también.

Vamos a disculpar a Becerra porque es peronista: cree que el populismo es de buen tono y menospreciar a Borges, también.

Los otros elogiadores disminuyen un poco mi bochorno, pero el lector habrá deducido que cuando mira un libro en la librería, lo que se dice del autor para incitarlo a la compra suele corresponder a otro libro o a ninguno, y rara vez al que tiene en sus manos. De todos modos Victoria Liendo, que es la flamante editora de literatura de esta revista —y dice que está muy contenta con su nuevo trabajo—, vio la contratapa en cuestión, cayó en la trampa y me llamó para pedirme una reseña. Acelerada como siempre, me dijo en un mensaje de audio: “Hay un blurb tuyo en la novela de Guebel”. Le contesté que no la había leído, pero una vez que me llegó el libro, me empecé a preguntar qué había querido decir yo en ese texto, o en lo que quedó de él. A su vez, el lector se preguntará cuándo vendrá la reseña. Paciencia.

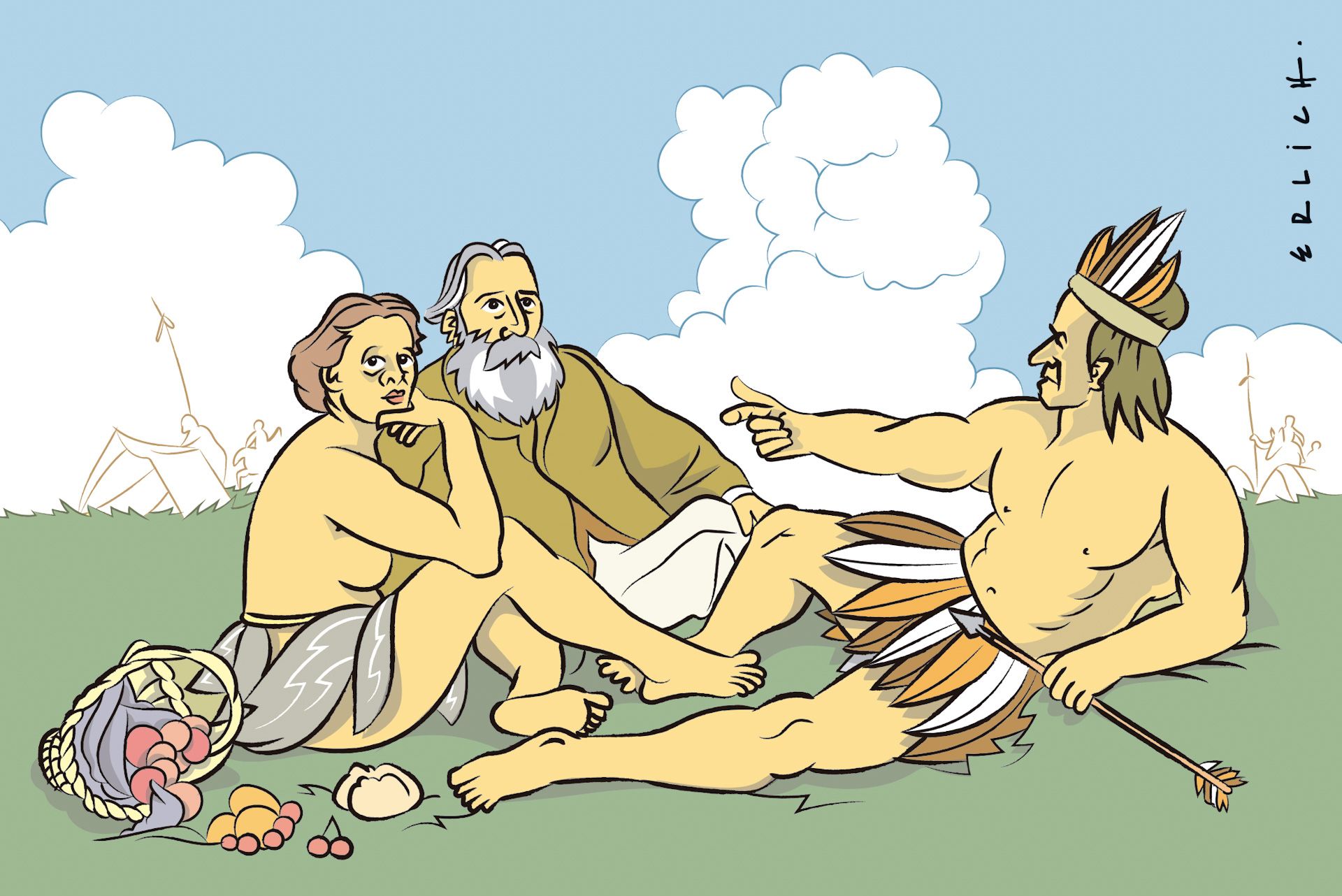

Hijos putativos

Creo que cuando escribí sobre El rey y el filósofo estaba preso de uno de mis habituales ataques contra la literatura argentina, entendida como un corpus unificado, con su centro y su periferia, con sus cánones y su historia, una materia que se enseña en las facultades y abastece los suplementos culturales. En particular, suelo rebelarme contra la idea de que los escritores son hijos putativos de los gauchos y los indios, una idea falsa que surge de obras como las de Echeverría, Hernández, Mansilla, Borges, Cabezón Cámara y hasta de las primeras novelas de Aira, las más celebradas entre las suyas (injustamente), así como en la prédica de críticos y profesores como David Viñas y Josefina Ludmer. Gente que dice que todo es gauchesco o debería serlo, desde Sarmiento a Lamborghini, y así obligan a los escritores a depositar su óbolo en las alcancías del nacionalismo. Pensé que Guebel se desmarcaba de esa servidumbre con sus orientalismos, sus versiones lascivas de la historia y sus lamentos amorosos personales. Pero al final terminó haciendo una novela de gauchos y de indios, como para burlarse de mi confianza en su independencia de las tradiciones.

Qué hizo exactamente Guebel es algo que trataremos de desentrañar. La mujer del malón transcurre en el siglo XIX, cuando el año sesenta moría y a María Zambrano, de 15 años y nombre de filósofa, la casan con Víctor, un hombre rico y viejo, al que le da un hijo, Narciso, que ella adora y muere en la infancia. El marido, que nunca pareció más que un tosco comerciante a quien su mujer apenas soportaba, muere poco después y le deja a la viuda una herencia importante, pero también un paquete de cartas de amor que nunca envió, acaso por timidez. El descubrimiento, una inesperada explosión romántica de un personaje totalmente prosaico, parece una versión invertida de la mirada de Charles Bovary a la tumba de Emma, acaso de las mejores páginas de Flaubert. La distancia que le impone María a su marido será el anticipo de lo que ocurrirá después, como la muerte en las vías que Ana Karenina presencia al principio de la novela de Tolstoi.

Gente que dice que todo es gauchesco o debería serlo, desde Sarmiento a Lamborghini, y así obligan a los escritores a depositar su óbolo en las alcancías del nacionalismo.

Ahí aparece en escena Adolfo Alsina, político que fue gobernador de Buenos Aires, vicepresidente de Sarmiento, ministro de guerra de Avellaneda, y que en 1876 empezó a construir la famosa zanja para evitar las incursiones de los indios detrás de la línea de fortines. El Alsina de Guebel es un poco más complicado. Cuando enviuda, María se dedica a acrecentar su fortuna y a frecuentar las tertulias elegantes donde muchos la cortejan, pero nadie la conquista, entre ellos Alsina, para merma de su orgullo. María le sugiere que su mundo es mediocre, lo hace leer, lo hace escribir, lo tiene en ascuas y cuando Alsina cree que está listo para hacerla suya, desaparece para gran consternación de su enamorado. Pasa el tiempo y, un día, Alsina ve aparecer un indio que le trae una misiva: “Pincén dice: No busques a la mujer que amas porque no la encontrarás”. A la muerte de su hijo, María creyó ver entre llantos que el cacique Pincén raptaba el cadáver de la criatura. Pero nadie entiende, ni el autor ni el lector, por qué Pincén sabe lo que le pasa a Alsina.

Tiempo después, el mismo emisario trae una carta de la propia María. Valdría la pena transcribir las dos magníficas páginas en bastardilla que empiezan con un “Querido amigo”, terminan con “Nunca suya”, y son el centro de la novela. O bien podrían ser su final, aunque solo estemos en la página 37 sobre un total de 126. Digamos, para ser ecuánimes, que es el final de la primera parte. En la carta, María dice que fue encontrada por Pincén en el desierto y que ha cambiado de civilización:

Vivo en una civilización distinta a la que estaba acostumbrada y no pienso abandonarla y volver a la que ya conozco. Pincén me ha hecho su mujer, una de las tantas, y eso no me obliga a nada, ando por donde se me antoja, monto en pelo y me baño desnuda en las lagunas y cuando hay degüello bebo la sangre caliente. (…) En la ciudad tampoco hay días como estos, llenos de gritos y estampidas, y galopes y sangre y esperma, todo mezclado en el polvo de esta existencia que usted llama salvaje y yo pienso plena.

En las novelas de Aira, los indios resultan seres civilizados, refinados incluso, capaces de ser tan occidentales como cualquiera. Pero cuando Guebel trata la civilización y la barbarie en la carta, hace otra cosa: declara que los indios son civilizados en tanto que son bárbaros: no pueden leer en francés, pero representan una cultura superior. El de María es un manifiesto decididamente peronista: boleadoras sí, salones culturales no. En nombre de todas las mujeres, ella es el árbitro, la catadora de civilizaciones. En comparación, la de Alsina, con sus remilgos y sus egoísmos, sale perdiendo frente a un mundo aluvional y colectivo.

Vizcachas y mulitas

Entra entonces en escena el tercer protagonista de La mujer del malón. Es un ingeniero francés llamado Alfredo Ebelot, que llega de Europa para ayudar a Alsina en su propósito de contener a los indios, pero puede obstruir su propósito secreto y nunca abandonado de encontrar a María. La novela comienza a presentar aspectos fantásticos, como la construcción que encaran los indios utilizando restos de sus banquetes de unos túmulos que impiden que los blancos invadan sus tierras. Alsina quiere contrarrestar su omnipresencia criando y soltando en la Pampa miles de bichos tuneleros como vizcachas y mulitas para que construyan un camino que lo lleve del otro lado y le permita rescatar a María (el escenario de la Pampa agujereada hace pensar en La madriguera de Kafka). Un disparate que Ebelot propone sustituir por la zanja que finalmente se le atribuirá a Alsina. Pero ahí Guebel cambia de tono.

Si la primera parte consigna la tragedia de la muerte de Narciso y el romanticismo de Víctor y de Adolfo (Víctor Hugo y Becker), apenas llegado Ebelot, Guebel se zambulle en una demostración indirecta de que María tiene razón y que sus indios peronistas viven mejor que esos blancos liberales que no son ni chicha ni limonada, sino aspirantes a burgueses en una provincia olvidada de la mano de Dios. Era imposible adivinar que ese país blanco, europeo y liberal –y aun más primitivo que sus hordas– fuera en camino de ser una gran potencia, como insistirá uno de sus presidentes siglo y medio más tarde.

Los indios peronistas de Guebel viven mejor que esos blancos liberales que no son ni chicha ni limonada, sino aspirantes a burgueses en una provincia olvidada de la mano de Dios.

Alsina saca a pasear a Ebelot por lo que en Buenos Aires se considera elegante y para el francés es simplemente precario y descuidado. Lo lleva a comer al Club del Progreso, que a Ebelot le parece cutre. Le hace probar las achuras que el francés encuentra insalubres, y la carne que le sabe pasada de punto. Lo invita a ver un partido de pato, entretenimiento siniestro al que se considera orgullo gaucho. Para colmo, Alsina intenta matar a Ebelot y, en un burdel laberíntico, lo hace precipitarse en un duelo de facones contra un orillero. Pero aquí el señorito, a diferencia del Dahlmann de Borges, sale airoso y le da una lección de esgrima al matón. Alsina y su civilización son doblemente derrotados: desde el sur por los indios, desde el norte por los europeos de verdad. Mientras tanto, Guebel se explaya en la que es una de sus destrezas literarias: el regodeo en las cuestiones escatológicas en materia de fluidos, vísceras y excrecencias. Ningún escritor nacional lo supera en ese registro. Es imposible evitar la sensación de que la vida porteña y suburbana de ese tiempo se parecía demasiado a chapotear en la mugre.

Sin embargo, Guebel saca un conejo de la galera y evita que el sentido de su relato caiga en el comentario sociológico, género dudoso que hizo la fama de Martínez Estrada. Un momento brillante del libro es aquel en que, sin que nada haga preverlo, aunque Alsina trata de intoxicar y asesinar a su asesor, después de unas cuantas ginebras ambos se hacen amigos. Es una amistad inexplicable, aunque no del todo. El francés cae rendido a los pies de un país cuyos encantos son invisibles, salvo por las noches estrelladas, las mismas a las que alude María: “No hay noches como las de estos cielos abiertos, cuando la luz de la luna cae sobre nuestras caras y las estrellas nos dejan heridas de fuego en la garganta”.

Acaso Guebel, aun con todos sus reyes, sus faraones y sus grandes personajes, solo piense en una literatura cuya verdad es la vida privada.

Como si fuera poco, Guebel saca otro conejo al final, después de una serie de historias laterales en las que hay inundaciones bíblicas y bestias apocalípticas subterráneas, aparece el gran cacique Calfucurá y parlamenta con Alsina. Le comunica que los indios van a abandonar la lucha en la que se saben vencidos para crear a cambio “una lengua de todos nosotros, una lengua que junte todas las de nuestro pasado. Queremos entrarnos en ella para que los ajenos no puedan atrapar el sentido. Y después, hundidos en nuestra propia voz, desapareceremos y nadie más en el mundo sabrá lo que fuimos”. Por boca del cacique, Guebel propone la típica visión solipsista de la literatura argentina a la que los escritores contemporáneos se han hecho adeptos.

Tal vez ese “nosotros” de todas las tribus que han formado una confederación, esa lengua, incluya también a los huincas, a los franceses acriollados, a los descendientes de polacos, a todos los hombres de buena voluntad que quieren habitar el suelo sobre el que las indias y las cautivas desnudas transitan a caballo por el aire. Quizá la Argentina haya equivocado el camino en su intento de ser demasiado ostensible, quizá debería haberse refugiado en una invisibilidad en la que solo se deja ver un hombre ridículo que busca a una mujer perdida. Acaso Guebel, aun con todos sus reyes, sus faraones y sus grandes personajes, solo piense en una literatura cuya verdad es la vida privada.

Esta es una de las novelas cortas de Guebel. Oscura, caótica, misteriosa, fundacional.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.