Hace un mes, la portada de la revista cultural Ñ anunciaba “un acontecimiento literario”. Se refería a Hernán Díaz, joven escritor argentino nacido en 1973 en Buenos Aires, que pocos días después ganaría el Premio Pulitzer de ficción. El acontecimiento, parecía decir Ñ usando una curiosa acepción de la palabra, era la mera existencia de Díaz, la posibilidad de que un argentino, autor de dos novelas en inglés, accediera a lugares de prestigio en el mundo de la literatura. En el interior de la revista, en una conversación entre su directora Matilde Sánchez y el escritor, se entiende mejor ese espíritu celebratorio.

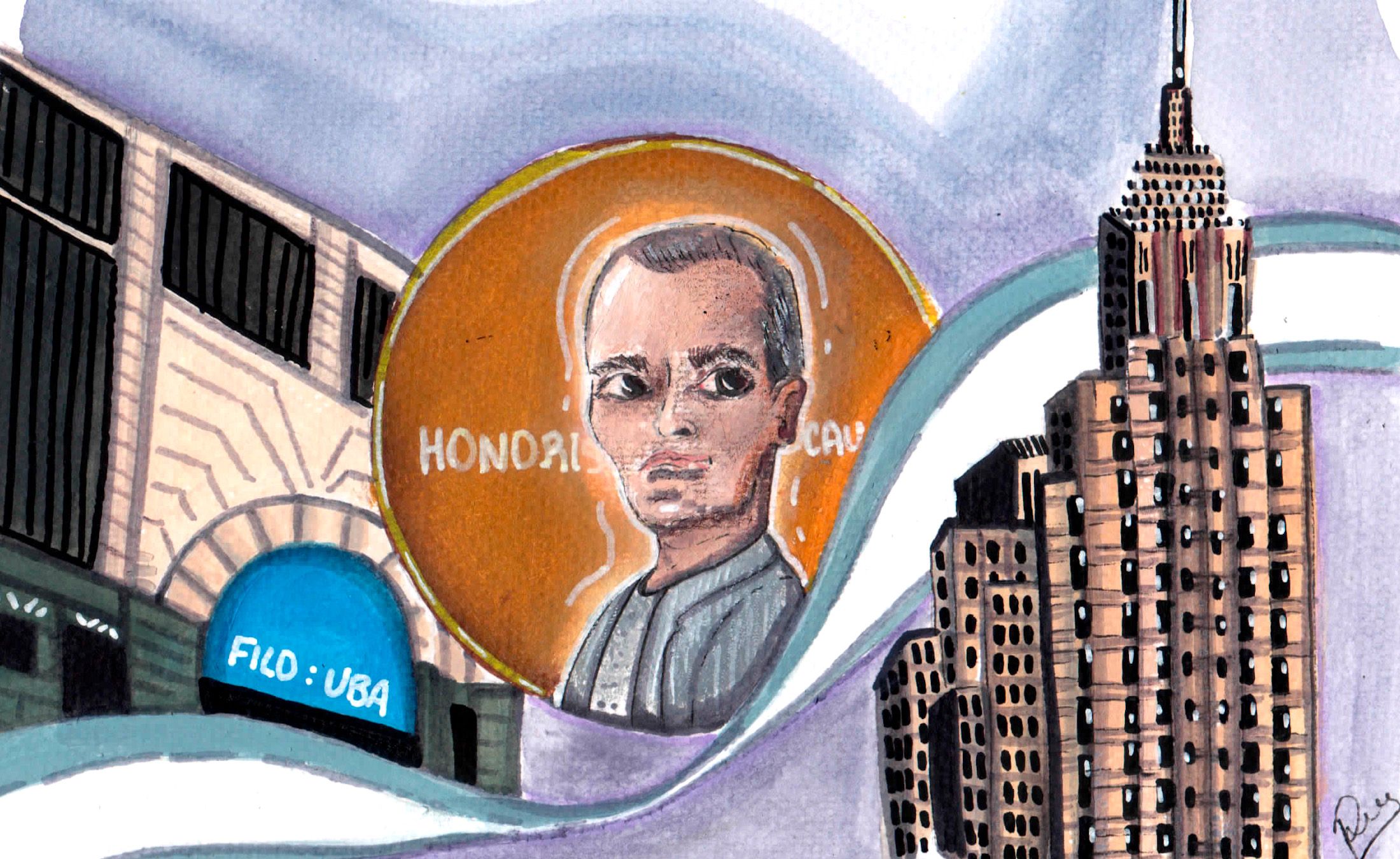

Aunque es una costumbre que un premio de cualquier orden otorgado a un argentino provoque el aplauso de los medios y contagie el orgullo del ganador a sus conciudadanos, hay aquí otro fenómeno. Sánchez parece ver en la trayectoria exitosa de su entrevistado algo así como el triunfo de la Facultad de Letras de la UBA, donde Díaz estudió en los ’90 y a cuyos profesores recuerda con devoción, especialmente a Ricardo Piglia: “Fue importantísimo para mí, me enseñó a leer de un modo excepcional. No solo en términos de close reading, o lectura material del texto, sino también en un sentido diacrónico, cómo armar archivos y constelaciones, cómo cuestionar las genealogías establecidas y pensar en tradiciones y cánones contrapuestos”. En otra parte, Díaz cuenta que leyó 40 novelas de César Aira en orden cronológico lo que, dada la enemistad manifiesta entre Aira y Piglia, podría considerarse un caso de cánones contrapuestos.

Sánchez parece ver en la trayectoria exitosa de su entrevistado algo así como el triunfo de la Facultad de Letras de la UBA.

Más allá de la oscuridad del pasaje para el lector no iniciado en el close reading, es cierto que Díaz intenta en sus novelas reinventar o renovar los géneros. La primera, In The Distance, traducida como A lo lejos, es un western, un género mucho menos importante en la literatura que en el cine. De hecho, comenta con acierto Díaz, ni siquiera hubo westerns literarios decentes hasta muy avanzado al siglo XX, a pesar de que “debería haber sido el género literario nacional, como lo es la gauchesca en Argentina. Y no lo fue. Ese misterio a mí me resultó muy productivo”. Y aquí se entiende que la euforia que provoca Díaz en la directora de Ñ está ligada a ese mito del medio literario nacional según el cual la literatura argentina fue fundada (tanto en un sentido cronológico como nuclear) en la gauchesca, una idea casi unánime entre quienes pasaron por las aulas de la calle Puán. Es como si Díaz no sólo les hubiera enseñado a los estadounidenses a escribir westerns y se hubiera permitido infiltrar al Martín Fierro en las páginas de In The Distance, sino que, en materia de literaturas comparadas, hubiera establecido que la argentina tiene la ventaja de basarse en lo que le es propio, mientras que la norteamericana tendría como centro la importada y cosmopolita novela policial.

El raid triunfal de Díaz empezó en Buenos Aires, siguió en Suecia porque sus padres se exiliaron en 1975, continuó con los estudios de letras en la UBA, siguió con una beca en el King’s College de Londres, un doctorado en la Universidad de Nueva York y un trabajo como docente en Columbia. Sus logros más recientes incluyen una mención pública por parte de Barack Obama, el Pulitzer compartido con una autora de los Apalaches que reescribió el David Copperfield y la inminente miniserie basada en su segunda novela, que será producida y protagonizada por Kate Winslet. Un currículum semejante es la clara demostración de que un argentino egresado de Letras (nuestras Letras) puede competir en el más que exigente mercado editorial de habla inglesa, en esa especie de triatlón en el que los editores y los jurados representan simultáneamente a la academia, a la crítica y a los lectores. Triunfar con esas reglas, lograr que la contratapa del libro pueda reunir un abanico de citas tan amplio (desde “imposible dejar de leer” hasta “minuciosamente documentada y formalmente ambiciosa” a “Balzac estaría orgulloso, pero Borges también”) es difícil y requiere de formación, talento, perseverancia, astucia, entrenamiento. El logro de Díaz es el de un profesional.

Billions en prosa

Fortuna, tal es el título en español de esta segunda novela, tiene que ver justamente con la idea de una carrera exitosa, de un trabajo que tiene una gran competencia, demanda un enorme esfuerzo y requiere de particulares condiciones. Su título original en inglés (Trust), además de designar un fideicomiso o una corporación monopólica, puede traducirse como “creer” o “confiar” (y tal vez sea una alusión a “In God We Trust”, el lema que aparece en el dólar). “Fortuna” alude más directamente a las finanzas y al protagonista masculino, un imaginario titán de los años ’20 del siglo pasado. Andrew Bevel y su esposa Mildred son los personajes principales del libro y de ellos hablan, desde distintos ángulos, las cuatro novelas de distintos autores apócrifos que lo componen. Esa estructura múltiple, en la que las historias se reflejan y se contradicen mutuamente, es parte de la originalidad de Fortuna, el dispositivo que la aparta de la novela realista y le da, por así decirlo, un carácter más experimental o, mejor dicho, más reconocible como algo fuera de lo ordinario.

Luego de innovar en el western al escribir, según sus palabras, uno de los primeros de calidad literaria, que además es “ecológico”, Díaz viaja del Oeste al Este y se interna en un territorio supuestamente inexplorado: el del dinero. Más específicamente, en el que hacen los financistas de Wall Street. Díaz afirma que hay muchos libros sobre millonarios (por ejemplo, El último magnate o American Psycho), pero en ellos el dinero de los personajes ya está hecho. En Fortuna, en cambio, se habla de “el mecanismo del capital”, del modo en que Bevel se vuelve millonario por herencia, pero luego billonario o trillonario por su propio mérito. Así como el western de Díaz es ecológico, su novela del dinero tiene matices anticapitalistas y feministas. Los curiosos héroes masculinos de ambas novelas son casi superhombres que crean sus propias reglas, un rasgo que Díaz define en Ñ como parte del culto del superhéroe, “que es de lo único que se habla en estos días”, parte de “la cultura muy machista en la que vivimos desde siempre”. No es necesario agregar que, a la hora de puntuar en la tabla actual de méritos literarios, una cierta conciencia de izquierda es parte del juego y no le hará ningún daño al candidato a un premio.

A la hora de puntuar en la tabla actual de méritos literarios, una cierta conciencia de izquierda es parte del juego y no le hará ningún daño al candidato a un premio.

Pero creo que Díaz se equivoca en la apreciación de su propia novela. Su tema profundo no es el dinero. En primer lugar, su preocupación por la manera en la que se lo acumula no excede lo superficial. El hecho de que el mundo financiero fue evolucionando gracias a instrumentos que permiten multiplicar el capital virtualmente hasta el infinito sin contar con un respaldo material no es algo desconocido, ni siquiera por el gran público, y tampoco es necesario investigar mucho para averiguarlo. La fortuna de Bevel se acrecienta por encima de la de sus competidores gracias al uso creativo y sofisticado de esos instrumentos de segundo grado (o de grado n), la matemática, la información y, en algún caso, el fraude. Díaz no da demasiados detalles al respecto, salvo el de una ocasional demora en la transmisión de las cotizaciones de la Bolsa. Pero el tránsito de la novela por ese territorio dista de ser apasionante, ni siquiera hay una tensión narrativa al respecto: Díaz se limita a consignar que, bajo distintas circunstancias, Andrew Bevel multiplicó espectacularmente su fortuna, especialmente durante la euforia de 1926 y el crack de 1929.

El dinero y su abundancia son, en cambio, el telón de fondo para la relación entre los protagonistas y la excusa para que el núcleo de Fortuna sean las tres versiones de la muerte de Mildred, lo que es menos un rasgo de feminismo que de crueldad, aunque ella sea siempre la víctima. Cuando Díaz hace hablar a sus testigos de los abusos de Bevel o de la sensibilidad de su mujer, carga generalmente las tintas como para que ese lugar quede claro. El marido, según quien relate, puede ser un tipo anodino o un patán monstruoso, pero ella es siempre una criatura de enorme sensibilidad, de inteligencia deslumbrante y hasta (según la versión) de un refinamiento cultural asombroso: los pasajes del diario de Mildred que hablan de sus consumos exquisitos en materia de música y literatura son de una pedantería que parece paródica (el lector se pregunta si los citados Arduini, Clouvel, Harland o Sutherland existen o son guiños del autor a los connoisseurs). Como contrapartida, en una de las versiones se cuenta que Andrew causó la muerte de Mildred por someterla a las drogas antipsicóticas creadas por la industria farmacéutica alemana en la que tiene una participación, y se sugiere así que el financista era socio de la empresa química que terminaría sirviendo al Holocausto. A veces, la corrección política se pasa un poco de largo.

[ Si te gusta lo que hacemos y querés ser parte del cambio intelectual y político de la Argentina, hacete socio de Seúl. ]

En una de las entradas del diario, que asomará a la superficie muchos años después de su muerte, Mildred dice: “En libros, música y arte siempre he buscado emoción + elegancia”. Es cierto que no se le puede atribuir al autor cada pensamiento de sus personajes. Pero es lícito preguntarse si la novela de Díaz cumple con los requisitos que le hace enunciar a Mildred, y de ellos se habla en otro pasaje, por boca de otro personaje, como veremos más adelante. Sería difícil predicar de Fortuna que la emoción ocupa una parte importante. No digo que no emocione al lector (esas son afirmaciones jabonosas), sino que la emoción está casi ausente. Más bien es una novela sobre personajes que resultan fríos en cualquiera de sus retratos. No sé si el sexo cuenta como emoción, porque las reglas de la narrativa premiable lo proscriben un poco, pero Fortuna es una novela sin sexo. No sabemos siquiera si Mildred y Andrew se acuestan alguna vez y los pocos pasajes que pueden implicarlo o negarlo son ambiguos. Pero tampoco se sabe que se acuesten con otros.

El otro personaje importante del libro, Ida Partenza, la secretaria que Andrew contrata para mecanografiar y pulir su finalmente inconclusa autobiografía, tiene un padre chiflado y extravagante como el de Mildred, mientras que la calidad moral de su novio, un patán de Brooklyn, es inferior a ella, como la de Andrew es inferior a Mildred. Y, como para completar la analogía, la relación no pasa del besuqueo ocasional y farsesco. Si en algún momento se insinúa que puede haber algo de índole erótico entre Ida y su jefe, ella se encarga de descartarlo por imposible. Resulta difícil encontrar emoción en una novela actual tan lúgubre y tan pacata. En otra época, esas cualidades podían ser el marco para que la emoción aflorara gracias al trabajo de la escritura, pero aquí el remilgo es de diseño y su arbitrariedad vuelve al texto inerte.

El cielo es el límite

Hay, sin embargo, un pasaje del libro que tiene otra temperatura. Es la larga selección que atraviesa Ida para obtener, entre una multitud de aspirantes, el puesto de dactilógrafa personal de Bevel (y luego escritora fantasma) cuando éste decide escribir su autobiografía. Ida atraviesa una larga serie de pruebas y entrevistas en las que las otras candidatas van siendo eliminadas por ser gordas, viejas, feas, inútiles o arrogantes. Con su característica ambigüedad, Díaz señala la discriminación de la que son objeto las mujeres al mismo tiempo que exalta el temperamento ganador del personaje. Cuando llega el encuentro decisivo con Bevel, Ida lo sorprende utilizando la frase favorita de su padre, un anarquista italiano que, citando a Marx, coincide con el magnate en la idea de que el dinero es, en realidad, todas las cosas.

Es interesante la similitud entre el reclutamiento laboral de Ida, la carrera de Díaz y las etapas que una novela atraviesa hasta ser publicada o premiada, hasta que aparece el rasgo decisivo que la diferencia de las otras postulantes. Hay, en ese momento del libro, cierta vibración, cierta pasión. El relato de la contratación es además elegante, con su descripción de los distintos ámbitos que atraviesa Ida, desde la cola en la calle y el lobby del rascacielos de la empresa al despacho personal del dueño, pasando por la sala de dactilógrafas donde da examen y las oficinas de los ejecutivos intermedios. Ida recorre todos los estratos de la organización financiera y tiene fortuna, como la tuvo la novela. La ascensión hacia Bevel tiene una precisa expresión visual en cada decorado, en cada disposición de los muebles hasta llegar al lugar sagrado donde se toman las decisiones.

La elegancia de Fortuna aparece también en su estructura, ya que Díaz disuelve la primera de las novelas, escrita en tercera persona por un escritor que permanecerá en la oscuridad, al agregarle un esbozo de autobiografía, una memoria y un diario que utilizan la primera persona. Así transforma un relato más o menos clásico en una novela más o menos moderna, deconstruida, como un chef que convierte un plato tradicional en una degustación de entremeses, en una serie, como si pasara de Henry James a Georges Perec. Resuelto el problema del formato, Díaz no tiene siquiera que darle una forma acabada, puede permitirse dejar cabos sueltos o llenar los huecos con golosinas ideológicas.

Resuelto el problema del formato, Díaz no tiene siquiera que darle una forma acabada, puede permitirse dejar cabos sueltos o llenar los huecos con golosinas ideológicas.

Hay una frase en las memorias de Ida, la dactilógrafa que al cabo de los años deviene periodista y escritora, que parece desentonar con el personaje e, incluso, con el resto de la novela. Recuerda Ida que el patrón la manda a buscar en su limusina: “Aquella noche en el coche de Bevel, sin embargo, experimenté por primera vez la fría exaltación del lujo. Y me encantó”. Es curiosa la atracción del lujo en la novela: Ida tiene una conciencia proletaria, pero tampoco los Bevel le prestan atención. Mildred es un ser espiritual y a Andrew sólo le interesa el dinero en sí. Y la riqueza material es simplemente un requisito de su posición, casi un obstáculo que, como su matrimonio, necesita ostentar para evitar habladurías. Pero Ida tiene mucho de alter ego de Díaz. Por lo pronto, es la encargada de explicar qué es la literatura cuando el personaje relata la evolución de su gusto, educado en una primera etapa gracias a la novelas policiales de autoras inglesas (es un poco imperdonable que no distinga la calidad de Dorothy Sayers de la de Margery Allingham) hasta que descubre Obligaciones, de Harold Vanner, la novela con la que empieza Fortuna (la referencia recursiva, el comentario sobre el propio libro, es otro de los juegos elegantes de Díaz):

Nunca había experimentado nada parecido a aquel lenguaje. Y me conmovió. Era la primera vez que leía algo que existía en un espacio indeterminado entre lo intelectual y lo emocional. Más adelante he identificado ese territorio ambiguo con el dominio exclusivo de la literatura. También entendí en algún momento que aquella ambigüedad solo podía funcionar con una disciplina extrema: la precisión tranquila de las frases de Vanner, su vocabulario discreto, su reticencia a emplear los recursos poéticos que asociamos con la “prosa artística” sin por ello perder de vista su estilo distintivo. La lucidez, parecía sugerir Vanner, es el mejor escondite para un sentido muy profundo, como si fuera algo transparente metido entre otras cosas más transparentes. Desde entonces han cambiado mis gustos literarios, y Obligaciones fue desplazado por otros libros. Pero Vanner me ofreció el primer vislumbre de aquella región esquiva que había entre la razón y el sentimiento, y fue quien me infundió el deseo de cartografiarla con mi propia escritura.

Entre el recuerdo de la limusina y su definición de la literatura, entre el destello de la ambición y el erotismo de la teoría, Ida expresa muy bien la euforia de la que hablábamos al principio, ese sueño húmedo compartido por el plantel de estudiantes, escritores, editores, críticos y profesores que componen el oficio. Fortuna cuenta que hay esferas inaccesibles como la del poder, pero también la del genio, y ambas son secretas. Aunque Díaz se queje de los superhéroes, la suya es una novela que gira alrededor de una superheroína, Mildred, cuya inteligencia sublime hizo de ella un fenómeno de circo en la infancia y llega a dominar el mundo desde la clandestinidad. Fortuna es parte de ese relato único, el de los seres que detentan una superioridad absoluta, casi mitológica. Sólo que Díaz, en la persona de Ida, reclama en ella un lugar para los héroes secundarios como él mismo, trabajadores empeñosos, guerreros lúcidos de la batalla del concurso y el prestigio, cuyo premio mayor es una gloria de nicho y una cuota moderada de privilegios. Como crítica del capitalismo resulta un poco resignada. Como lectura, más bien sosa.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.