Nacido en la década del ’60, soy de la generación que tuvo la oportunidad de fascinarse en la infancia con los relatos de ciencia ficción de esa época. Libros, historietas, películas, series. Y si bien algunas de esas historias tenían un toque catastrofista, supongo que metaforizando la Guerra Fría (nos invadirán los marcianos y nos dominarán y esclavizarán para siempre), creo que la mayoría ofrecía más bien la idea de un futuro optimista: un mundo lleno de soluciones a los problemas cotidianos –y no tanto– de la gente. Un mundo sin hambre y sin escasez, con gobiernos mundiales que habían superado las guerras y los conflictos (¿las grietas?) del pasado. La humanidad se paseaba por el universo ayudando a otras especies primitivas a vivir tan bien como nosotros.

Esa idea de futuro era el producto de la extrema confianza que teníamos en los ’60 en la ciencia como el camino para construir un mundo mejor. La ciencia fue, en aquellos años, la religión laica de la sociedad industrial. Es más: ese futuro venturoso no era producto únicamente del trabajo y los sueños de los científicos, sino de la acción conjunta de los científicos y de quienes lideraban esos mundos mejores. La ciencia y los líderes mundiales o, poniéndonos weberianos, política y ciencia.

Los dos géneros más sobresalientes de esa oferta ficcional fueron, al menos para el niño que yo era, el espacial y el atómico. El Enterprise de Viaje a las estrellas recorría el universo descubriendo nuevos mundos “donde ningún hombre ha ido jamás”. El Capitán Kirk lideraba un equipo multiétnico, que se llevaba bárbaro y que disponía de tecnología casi infinita que sólo servía para el bien (sí, es verdad, el equipo era multiétnico pero el capitán era varón, blanco y hablaba inglés, tampoco le pidamos peras al olmo). Llegaba a sus habitaciones y le pedía al replicador una hamburguesa con queso y una cerveza y, desde la pura artificialidad (hoy eso sería casi un crimen de lesa humanidad), salía del replicador su comida y su bebida. De la nada, sin generarle trabajo a nadie, sin residuos y sin matar animales. Wow.

De las cosas que más me fascinaron de esa serie estaba lo simple en que se había convertido la vida, y lo lejos que la humanidad podía llegar. Pero había otra: cada tanto, el Capi llamaba al ingeniero jefe a ver cómo andaba todo allá abajo. Scotty era el responsable de que el motor propulsor de fusión nuclear funcionara bien. El motor de fusión se alimentaba de hidrógeno y deuterio y –comparado con un motor a combustible fósil– prácticamente no requería combustible. Yo no tenía la más pálida idea de qué era el deuterio en ese momento, pero lo del hidrógeno me sonaba a que era un motor que funcionaba con uno de los dos elementos que componían el agua. Un propulsor a agua nos iba a permitir viajar por el espacio.

La ciencia nuclear estaba de moda en las décadas del ’60 y del ’70. La energía infinita nos iba a liberar del petróleo e iba a alimentar las naves espaciales. Vinieron a sumarse al Capi Kirk otros personajes de nuestra infancia como la Hormiga Atómica o, unos años después, el Hombre Nuclear y la Mujer Biónica.

El nacimiento de la industria nuclear

Bajando un poco más a la realidad, un poco así fue. Con fuerte apoyo estatal, las potencias impulsaron y financiaron la construcción de reactores nucleares que les iban a permitir liberarse del petróleo, ese commodity que debían en parte importar. Nacida en la década del ’60, la industria nuclear recibió un impulso enorme con la crisis del petróleo y la creación de la OPEP. En 1973 los precios del oro negro se multiplicaron por cinco, y en los años que siguieron se arrancaron más proyectos nucleares que nunca antes o después en los Estados Unidos, y algunos países europeos empezaron a incursionar en esa industria, con Francia a la cabeza.

¿Cuál fue el modelo que primó? Reactores cuyo combustible era Uranio-235, moderados y refrigerados por agua. El agua, dicen los que saben, tiene la ventaja de que tenemos mucha a disposición y de que todos conocemos más o menos bien cómo se comporta. Pero muestra también algunas desventajas. La primera de ellas es que entra en ebullición a los 100 grados en condiciones normales de presión y temperatura, lo que le dificulta seguir extrayendo calor del reactor. Por lo que hay que generar condiciones de presión y temperatura para que siga en estado líquido por encima de los 100 grados. Los ingenieros de los reactores (como siempre) encontraron soluciones para que el agua funcione bien como refrigerante, pero a alta presión, de manera de mantenerse fluida a las temperaturas de fisión.

Los ingenieros encontraron la solución: reactores más grandes, que generaran más electricidad por unidad y fueran, por tanto, más rentables. “The larger, the better”.

Pero aún había un problema. Si por algún imprevisto el agua se evaporaba o se escapaba, y perdía su capacidad de extraer calor, el riesgo de accidente era muy alto. De nuevo los ingenieros encontraron la forma de prevenir los accidentes de manera confiable: bombas y sistemas de enfriamiento redundantes por si la operación fallaba, estructuras de contención masiva por si eso también fallaba, y agencias regulatorias para ver si todo eso impedía la falla sobre la falla. El resultado: reactores muy seguros, pero cada vez más caros.

Nuevamente, los ingenieros encontraron la solución: reactores más grandes, que generaran más electricidad por unidad y fueran, por tanto, más rentables: the larger, the better. La necesidad de toda esa redundancia y aumento masivo de los costos llevó entonces a buscar economías de escala fabricando reactores cada vez más grandes.

La solución fue, como veremos más adelante, una enorme trampa en la que cayó la industria nuclear. Los reactores grandes tienen que ser construidos ad hoc, los reguladores nacionales exigen muchos requisitos para autorizar el sitio, la construcción, la puesta en marcha. A su vez, requerían mucho tiempo y mucho capital inicial. Y creció mucho el riesgo de construcción. ¿Riesgo de qué? De que no se cumplan los tiempos. Y si no se cumplen los tiempos, aumentan los costos.

[ Si te gusta lo que hacemos y querés ser parte del cambio intelectual y político de la Argentina, hacete socio de Seúl. ]

Veamos algunos ejemplos: Estados Unidos tiene dos grandes reactores comerciales en construcción, ambos en Georgia. El licenciamiento empezó en 2008, la construcción en 2012 y se anunció su puesta en marcha para 2017, con un costo proyectado de 14.000 millones de dólares. Pero todavía no los pusieron en marcha y ya se comieron 30.000 millones de dólares. Y llevaron a la empresa que los diseñó, Westinghouse, a pedir protección judicial para evitar su quiebra. A su vez, Francia anunció en 2007 que empezaba a construir “el reactor del futuro” en el sitio de Flamanville con puesta en marcha en 2012. Todavía no lo lograron y ya lleva más de 20.000 millones de euros. Y así.

El mito de la inseguridad

Para colmo de males, llegaron los accidentes de Chernobyl en 1986 y, sobre todo, el de Fukushima en 2011. Ambos fueron un golpe mortal a un modelo de negocios que ya tenía problemas. Pero no porque “demostraron que la energía nuclear es peligrosa y dañina para el ambiente”. Eso, amigos y amigas, es una falacia grande como una casa. O como un reactor nuclear. Se dice, por ejemplo, que “se trata de una industria con alto riesgo de accidentes graves”. ¿Saben cuántos accidentes graves hubo en la historia desde que se puso en marcha el primer reactor? Tres. ¿Saben cuánta gente murió por esos accidentes? 33 personas. Y si sacamos de la cuenta el accidente de Chernobyl (el único realmente nuclear de los tres): entre 0 y 1, dependiendo de cómo hagamos la cuenta. Sin querer hablar mal de nadie, la gente que muere por contaminación por carbón al año la podemos contar por millones (sí, millones).

En realidad, digamos la verdad: los accidentes nucleares sí ocasionaron daño. Pero por el desempleo o depresión generado en la gente a la que se evacuó “por las dudas” o por error de cálculo, y a la que nunca se le permitió volver a sus hogares. O por la recesión producida por el miedo que produjeron los accidentes en la población mal informada que dejó de “comprar Toyota porque es japonés” o la enorme cantidad de muertes que produjo el carbón que no fue reemplazado, debido a los apagones nucleares que decidieron algunos países. El problema no es la energía nuclear. El problema es el miedo y la desinformación. Y el fanatismo.

Hoy (salvo quizás algún fanático antinuclear) nadie duda de que a Japón le hizo mucho más daño la reacción antinuclear que lo dejó sin sus 57 reactores de un día para el otro que el propio accidente. Quizás era inevitable esa reacción en ese momento, pero no por ello dejó de ser dañina.

Hoy nadie duda de que a Japón le hizo mucho más daño la reacción antinuclear que lo dejó sin sus 57 reactores de un día para el otro que el propio accidente de Fukushima.

Alguno diría “ok, te tomo lo de los accidentes, pero ¿y los residuos?”. Hay otro mito ahí. Los combustibles gastados (es decir, los que ya pasaron por el reactor) emiten radiación. Y serían peligrosos si se tiraran a la calle. Pero eso no es lo que ocurre. Son almacenados en contenedores muy seguros, y de hecho la tasa de accidentes en contenedores de residuos desde que se inició la actividad nuclear es prácticamente cero. Y el otro factor es que los residuos son pocos en cantidad, lo que hace muy sencilla su gestión. En Estados Unidos hay 93 reactores comerciales en operación actualmente. Los residuos de todos los reactores que operan, y de los que operaron en los 60 años de actividad nuclear en Estados Unidos, caben apilados en una cancha de fútbol.

Esto es así porque la densidad energética del uranio es mucho mayor que la de los combustibles fósiles. La densidad energética es la cantidad de combustible utilizado para generar una determinada cantidad de energía en una determinada cantidad de tiempo (kWh). Un ejemplo simple: con un kilo de uranio generamos 15.000 veces más energía que con un kilo de carbón. ¿Dónde están los residuos de ese kilo de uranio? En contenedores seguros. ¿Dónde están los residuos de las 15 toneladas de carbón? En nuestros pulmones, o en los pulmones de la gente que vive cerca de las plantas de carbón y respira lo que sale de sus chimeneas.

Sin embargo, hay un punto sobre la energía nuclear que cuesta discutir: es cara. Y es cara debido a las decisiones que se tomaron para evitar que lo fuera: hacer reactores cada vez más grandes. En los papeles (y durante un tiempo, en la realidad) los reactores grandes son más rentables. Pero se trata de modelos ad hoc, que demoran mucho, que requieren mucho capital y que llevan implícito un riesgo enorme de que en la construcción algo pase que atrase todo y eleve los costos. Y si además el financiamiento es a través de un préstamo, los costos financieros impactarán por encima de ello.

Y resulta que pasó algo que empeoró mucho las cosas: el accidente de Fukushima. Los líderes de muchos países tuvieron miedo a una reacción antinuclear, suspendieron proyectos nuevos o en marcha, se redujeron o dañaron las cadenas de suministro, el capital huyó despavorido. Resultado: un desastre. Proyectos eternos y caros que sólo pueden ser repagados con tarifas carísimas o subsidios, o alguna forma indirecta que termina pagando la sociedad, ya sea en la tarifa o a través de los impuestos.

Cara, pero la mejor

Pero como el mundo es una colección de eventos inesperados, años después la frustración por los resultados mediocres alcanzados en el combate al cambio climático fue produciendo que algunos empezaran a mirar nuevamente con cariño a la energía nuclear. Limpia, segura, confiable, en la base. Y entonces apareció otro evento inesperado que terminó con la utopía del gas barato y seguro que venía de Rusia para afirmar la transición a las energías renovables. Resulta que ese proveedor de gas estaba conducido por un autócrata imperialista que decidió invadir y masacrar a un país europeo. Y muchos países de ese continente se tuvieron que mirar en un espejo cruel: no tenían alternativas al gas ruso. Tuvieron que re-arrancar incluso plantas de carbón para autonomizarse de la necesidad de comprarle a Putin. Y hasta militantes ambientalistas muy radicales como Greta Thunberg empezaron a revisar sus posiciones antinucleares.

El mundo comienza a ver de nuevo a la energía nuclear como parte de la solución al cambio climático. Muchos de quienes nos miraban como si fuéramos gente rara hace apenas seis o siete años ahora reconocen que lo que decíamos respecto de la energía nuclear no era tan tirado de los pelos. Sin embargo, el tema de los costos sigue presente si seguimos haciendo lo mismo que hace 60 años.

Por primera vez la industria buscó un nuevo paradigma: reactores pequeños, fabricados en serie, aceptables socialmente, con seguridad construida desde el diseño.

¿Qué hizo la industria nuclear en los países que la lideran? Por primera vez en 60 años empezó a buscar un nuevo paradigma: reactores pequeños (incluso muy pequeños), fabricados en serie, aceptables socialmente, con seguridad construida desde el diseño, incluso algunos prescindiendo del agua como refrigerante o moderador. Es decir, reactores que, sin sacrificar seguridad (lo que sería por otra parte imposible), buscan de entrada lo que el mercado reclama: ser más baratos, tanto en la construcción como en la operación. Copiando modelos exitosos en otras industrias, como la de aeronavegación o la de generación térmica.

Estamos asistiendo al nacimiento de una nueva industria nuclear, en la que más de 25 empresas pujan por ganar contratos para construir reactores basados en nuevos diseños. Empresas que se financian en el mercado de capitales y que no venden sus reactores, sino la energía que esos reactores producirán. Curioso: prácticamente ninguna de esas empresas existía hace 15 años, y entre ellas no hay ninguna de las que reinaron en la industria durante medio siglo.

No hay una nueva tecnología (finalmente siguen siendo reactores de fisión), hay un nuevo modelo de negocios. En los próximos años (antes de 2025) iremos leyendo noticias de que en Europa del Este primero y en otras regiones después (¿África?) se empezarán a firmar contratos de centrales integradas por varios reactores pequeños en serie para atender a las redes eléctricas, o reactores distribuidos atendiendo clientes individuales. Lentamente, sin estridencias y luego de aprender del accidente que casi la deja fuera de carrera, la industria nuclear se está poniendo de pie. Volvió la Hormiga Atómica.

Hay que sacar el auto del barro. La industria y la ingeniería argentinas conocen de reactores pequeños y pueden formar parte de esa cadena de valor.

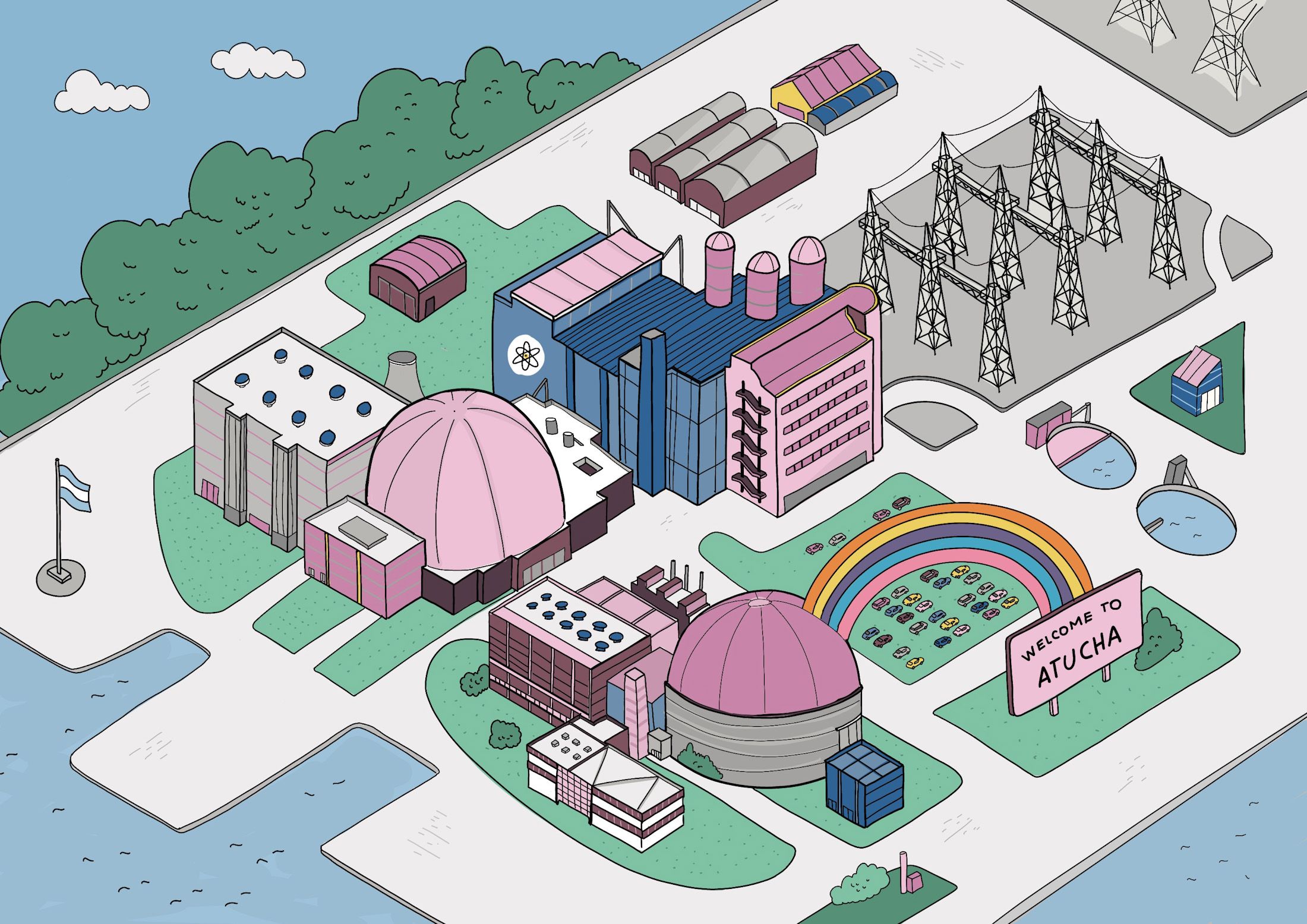

¿Y por Argentina cómo andamos? Lamentablemente, las autoridades responsables de tomar decisiones sobre la agenda nuclear siguen con los ojos en la nuca. Como el conductor de un auto metido en el barro, no hacen más que acelerar al grito de “¡Atucha III! ¡Atucha III!”, hundiendo más el auto en el barro.

Hay que sacar el auto del barro. La industria y la ingeniería argentinas conocen de reactores pequeños y pueden formar parte de esa cadena de valor. En Argentina se pueden fabricar prácticamente todos los componentes de un reactor pequeño, y muy probablemente –si logramos insertarnos en mercados de escala– pueda hacerse a costos competitivos. El Estado puede ayudar, y mucho, para ello. Pero hay que entender lo que pasa en el mundo.

A nueve meses de que este gobierno finalice, es una irracionalidad seguir fijados a un proyecto que costará carísimo, demorará muchísimo y muy probablemente no se termine. Llegó el momento de ir por otro camino, más realista, más constructivo, más prometedor y menos frustrante.

Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.

Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.